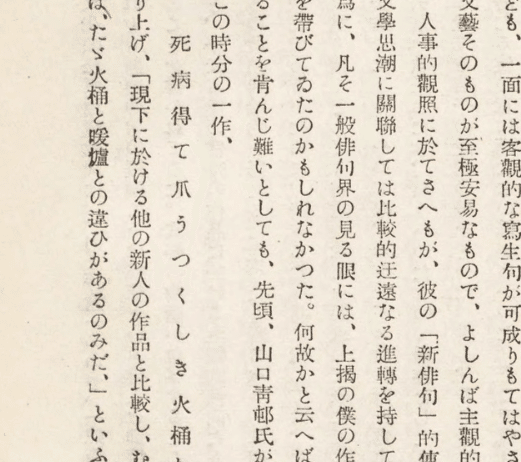

昭和十一年に何があったのか? 芥川龍之介の俳句をどう読むか⑨

癆咳の頬美しや冬帽子

癆咳の病とは、今日の言葉で云へば、肺結核の事であります。

或木曜日の晩、漱石先生の処へ遊びに行っていたら、何かの拍子に赤木桁平が頻りに蛇笏を褒めはじめた。当時の僕は十七字などを並べたことのない人間だった。勿論蛇笏の名も知らなかった。が、そう云う偉い人を知らずにいるのは不本意だったから、その飯田蛇笏なるものの作句を二つ三つ尋ねて見た。赤木は即座に妙な句ばかりつづけさまに諳誦した。しかし僕は赤木のように、うまいとも何とも思わなかった。正直に又「つまらんね」とも云った。すると何ごとにもムキになる赤木は「君には俳句はわからん」と忽ち僕を撲滅した。

丁度やはりその前後にちょっと「ホトトギス」を覗いて見たら、虚子先生も滔滔と蛇笏に敬意を表していた。句もいくつか抜いてあった。僕の蛇笏に対する評価はこの時も亦ネガティイフだった。殊に細君のヒステリイか何かを材にした句などを好まなかった。こう云う事件は句にするよりも、小説にすれば好いのにとも思った。爾来僕は久しい間、ずっと蛇笏を忘れていた。

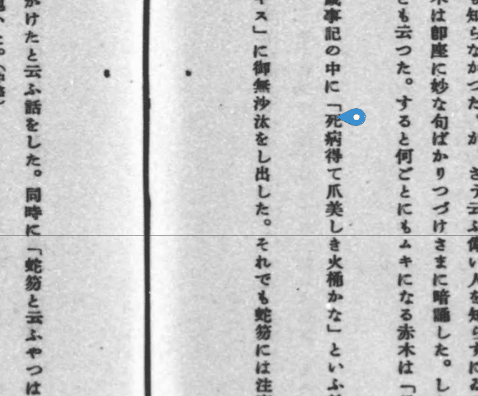

その内に僕も作句をはじめた。すると或時歳時記の中に「死病得て爪美しき火桶かな」と云う蛇笏の句を発見した。この句は蛇笏に対する評価を一変する力を具えていた。僕は「ホトトギス」の雑詠に出る蛇笏の名前に注意し出した。勿論その句境も剽窃した。「癆咳の頬美しや冬帽子」「惣嫁指の白きも葱に似たりけり」――僕は蛇笏の影響のもとにそう云う句なども製造した。

この句の由来を尋ねれば誰しもがこの『飯田蛇笏』に辿り着くシステムになっている。こういう場合の芥川には要注意だ。

え? 火鉢?

火桶だ。

歳時記を見たのなら「火桶」と「火鉢」を間違うはずもない。

火桶と火鉢は別物だ。

別物だ。

1936年つまり昭和十一年になってようやく「火桶」に改められている。

パクる奴もいる。

まあそれはそれとして、歳時記を見たというのは嘘であろう。歳時記は季語季題ごとの区分で掲載されており、火鉢に「親展の状燃え上る火鉢哉」という漱石の句を見たはずだが、そのようにして漱石を無視するのが何とも言えずひねくれている。

そしてそもそも「当時の僕は十七字などを並べたことのない人間だった」というのは、嘘である。小説家は嘘をつくのが仕事なのだ。

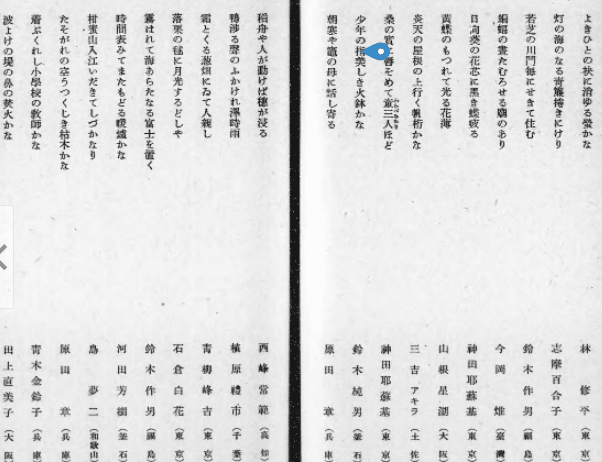

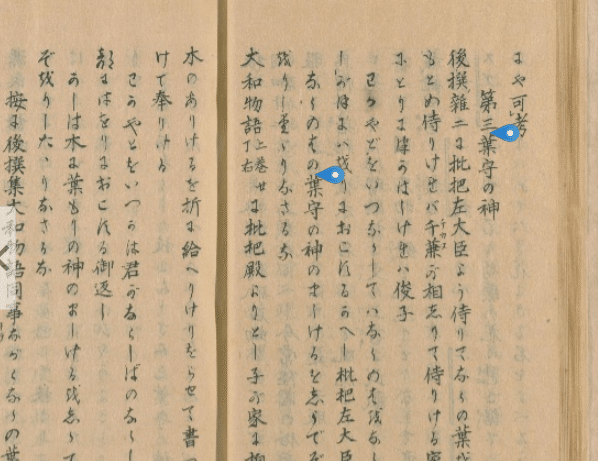

小学校時代。――尋常四年の時に始めて十七字を並べて見る。「落葉焚いて葉守の神を見し夜かな」。鏡花の小説など読みゐたれば、その羅曼主義を学びたるなるべし。

仮に私が小学校の国語の教師で「落葉焚いて葉守の神を見し夜かな」の句を見れば、すわ神童かパクリかと、彼を呼び出して詰問したことだろう。とてもではないが尋常四年の十七字ではない。そして芥川自身にもその自負はあろう。

柏木に葉守の神はまさずとも人ならすべき宿の梢か

芥川は尋常四年で『源氏物語』か『大和物語』を諳んじていたのか。その連想は柏木、落ち葉の宮にも及んだかと思えば、教師は彼を呼び出すのではなく、今彼のいる場所に駈けたのではあるまいか。

落葉焚いて葉守の神を見し夜かな

これは根無し草には詠めないいかにも雅な、写実的ではない句である。もしも正岡子規なら、下らぬと一蹴したかもしれないが、何しろ尋常四年の句とは到底信じられない。

ところでさて、

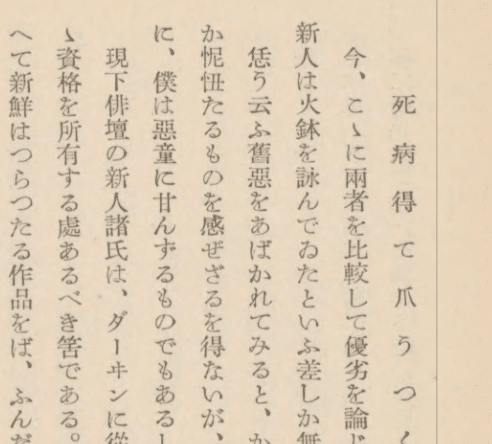

死病得て爪美しき火桶かな

癆咳の頬美しや冬帽子

この二つの句は結核患者の白さが、いや白からほのかに赤らむ血潮の色の赤が美しいと詠まれている句であろう。

ところが意外や、

勞咳や菊にとざせし白障子 伊藤鷗二

菊花の絢爛と咲き盛つた秋日和に、貼りたての障子を閉して病臥してゐる場合を詠んだものである。勞咳は所謂癆症で、漢方では、今の肺結核をさして然う云つてゐた。大方十數年も經過してゐると思ふが、岡本綺堂氏が伸び出した時分、何か雜誌は忘れたが、「近松半二の死」といふ深刻な戯曲を發表したことがあつた。これは慥か癆症で仆れる戲作者氣質の、古金襴を感ずるやうな人生を深沈とあつかつたものだつたと思ふが、その時の感銘をたどるといゝものだつたに違ひない。それは餘談とし、句意はそんな場合を含むとしても差問へない。

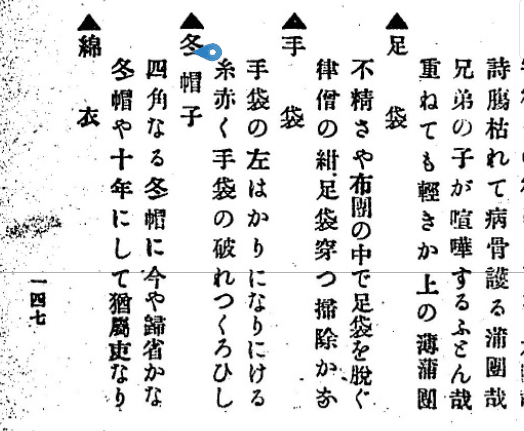

芥川龍之介の作に、

癆咳の頰うつくしや冬帽子 芥川我鬼

といふのがあるが、これは例の横顏を極限して、陰鬱に且つ克明に描寫してをり、鷗二氏の作品は、よりひろく環境を展じ、悒色を刷いた裡に生の執着を見詰めてゐる。一方は「うつくしや」などと云ひながら、運命的な陰影を曳いてをるのに、この方は「とざす」などと叙しながら一種の明るさがたもたれてゐる。ともに佳什とするに足らうと思ふ。

※悒色……うれえるけはい。悲しげな様子。

※佳什……優れた詩歌。

飯田蛇笏はどういうわけか「赤」という色を見ていないようでさえある。「赤」は「明るい」から「赤」である。そもそも蛇笏自身の「死病得て爪美しき火桶かな」はいわば芥川が大好きな逆説である。死病にかかったので醜くなるのではないところ、「美しさ」を捉えたところがこの句の肝であろう。

戀着の頬蒼くして衣更 王石

人事句として蓋し優秀な作であらう。故芥川龍之介の作に「疲咳の頰美しや冬帽子」といふのがあつたが、之れと一寸趣きを同じうした作品で、別に又ぬきんでた一境地を持するものである。

近代句を語る 飯田蛇笏 著交蘭社 1935年

れん‐ちゃく【恋着】 深く恋い慕って忘れられないこと。また、深く執着すること。

ここでもやはり蛇笏は「赤」を見ていない。寧ろ青白さを見ている。しかしそもそも爪の白さが際立つのは火鉢に翳した時ではなかろう。洗い物でもすればさらに白くなるだろう。頬は木枯らしに曝されては一層白く透き通るかもしれないが、咳をしてこそ癆咳だと解るのであり、咳をすれば少しは血の気がさして、だからこそ美しいのではないか……いや、ますます白いのか。

その頬は美しいのか?

この紅白問題は火桶火鉢問題同様まだ解決しそうもない。

後回しにして先にいこう。とにかく時間がない。

【余談】

明治以来のブルジョア文学の真髄が、この自我に就いての一種の探究であったことは、広く認められていると思う。特に夏目漱石――芥川竜之介の場合を取って見れば、確かだ。処がその自我が実はただの自我ではなくて、結局ブルジョア社会に於ける小市民的な自我でしかなかったという自覚=自我意識が、例えば芥川の自決を決定したという風に云われている。自我というものの果すさっき云ったような文学的認識に於ける役割がハッキリしていなくて、自我の探究という名義の下に、方法上のカテゴリーに過ぎない自我が、そのまま探究の対象に他ならぬものと想定されていたわけで、従って、小市民的自我(日本の多くの文学では之がブルジョアジーを代表する)の行きづまりの自覚は、遂に文学的機能としての自我をも同時に窮地に陥れて了ったのである。

このブルジョア→自我→自殺論は誰が言い始めたのだろう?

作家生活というものの複雑であり興味ある点は、或種の作家、そしてその作家が一定の到達点にあってそのレベル内で十分活動する社会の事情があると十年の間に漱石、芥川のように相当の仕事をするものですね。そのことはなかなか観察すべきです。彼等は、其々、自分の持っているものの中で働いて、生涯を終った。旧いもちものを脱ぎすてて新しいみのりへまで動く必然を感じず(漱石)感じてもそれを放棄の形で肯定した(芥川)。

これも『明暗』の格闘を見ていないな。