「ふーん」の近代文学⑨ 何が近代文学か?

この話はもう誰かが書いているような気もするけど、念のために書いておく。

大体ね、「三島由紀夫を戦後派に括ることがおかしい」という時、どうしても戦中派というか実際に戦争を書いた大岡昇平や野間昭なんかが邪魔になる訳なんだけど、そういう意味でこそ三島由紀夫は戦後派なんだと見做すこともできなくはない。「戦後」を書いたから戦後派だと。

しかしむしろ『仮面の告白』にせよ『金閣寺』にせよ、それから『豊饒の海』が一番分かりやすいんだけど、三島由紀夫が第二次世界大戦というものをほとんど書かなかったということこそが重要なんだと私は考えているわけなのですよ。これは『暁の寺』を読んだ時、あれっと思うわけだね。すぽっと(さして理由なく)戦争が抜けているから。

三島由紀夫にとって戦争というのは飽くまでよそ事で、当事者としては関わっていないわけだ。

これは近代文学全体で考えてもいい。『金色夜叉』は女を蹴飛ばす話。『五重塔』は五重塔建設の話。『浮雲』はリストラされたサラリーマンの話。夏目漱石で言うと『趣味の遺伝』で戯画的な日露戦争と云うものが出てくるけれども、後は戦争というのは背景としてしか出てこない。

冗談で良ければ戦争の話を空想で嬉々として書いたのは芥川くらいで、極めて真面目な話をすると近代文学には『平家物語』みたいな本格的な戦記ものはなかったんじゃないかと思う。立て続けに戦争はあった。実記はあるけれど何故か文学にはならなかった。

三島由紀夫の『豊饒の海』で言えば戦争がすっぽり切り取られていきなり戦後になる。

これは敢えて書かなかったのか書けなかったのかという問題ではなくて、そもそも三島由紀夫にとっては戦争は厄介なもので、「古今集」とか近松の古本なんかを読んでやり過ごすしかなかったものだったからだ。敢えて言えば『仮面の告白』は戦争という時代をうまく利用したところはあるが、それにしても戦争は結婚を引き延ばす材料でしかなく、女を知らないことを誤魔化す口実程度のものだった。『金閣寺』でも戦争は賺しに使われた。戦争なのに焼けなかった。戦争とは金閣寺を焼かない程度のものでしかなかった。『豊饒の海』で言えば生卵を飲む老婆が戦争でね、要するに三島由紀夫にとって戦争というのは「済んでしまった」ものというより、そもそもなかったことなんじゃなかろうかと。

結局三島由紀夫は『花ざかりの森』から『豊饒の海』までが意識的につながっていて、その文学の起点は時期的にも戦後ではない。じゃあ戦中派というとそんな感じがしないので戦後に括られているけれども、戦争と関係ないものを戦争と紐づけて括ること自体はナンセンスだ。三島由紀夫は戦争に「ふーん」したのだ。

それに対して村上春樹さんが『ねじまき鳥クロニクル』で何とか戦争の当事者になろうとするでしょ。かなり戯画的な形で無理やりに。ノモンハンに臨場して壁抜け出来たとかいうわけだ。これは三島由紀夫が後になって『F104』とか『英霊の声』なんかを書くことに似ていて、誰かが血のついたバットを引き受けなければならないという囚われみたいなものがあって、それは本人にとって切実なものではあるのかもしれないけれども、やはり飽くまで戯画になってしまう。

人間というのは時空を共有しないと当事者にはなれないもので、三島も空襲は受けたとは言っているが、実際の戦争は遠い異国、おもに南方で行われていたわけです。

そういう意味では戦中派というのは確かにそれまでの近代文学の枠組みでは捉えきれないものではあるわけです。近代的自我とか言っていられないわけですから。それは近代的自我が大きなものに押しつぶされるという意味ではどこかプロレタリアート文学に似ていなくもないわけです。しかしそこだけの違いではないですね。だからまあ戦中派は別として、ぼんやりとした「何もない」戦後を書いてしまった『鏡子の家』も結局バルザックのひそみに倣ったところがあるかどうかは別として、やはり近代文学なんだろうなと思いますよね。あれは深刻小説ですよ。

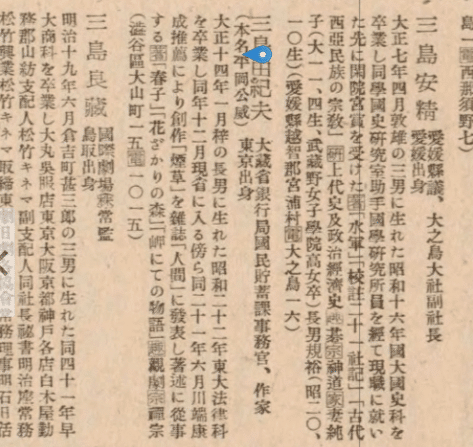

三島由紀夫はふらふらするくらい勉強した人で、学習院の銀時計で、東京大学、大蔵省ですから相当な知的エリートなわけです。席次からすればかなり上の方の筈です。しかも勉強では小説は書けませんから、庄司薫くらいは本を読んだんでしょうね。

そうして三島由紀夫が大蔵省を離れて、帰って行った場所は心情的には『花ざかりの森』、日本浪漫派なんだと思います。しかし日本浪漫派はもうズタボロでした。蓮田善明は自決、保田與重郎は公職追放。三島由紀夫は伊東静雄に売り込みに行って俗物と見做され、なんとか川端康成に拾われます。

川端康成という人は又奇人で、神童とも言われますがそれは谷崎潤一郎のようなものではなく、もっと狐憑きのようなものだったと思われます。

川端には三島の俗も見えていたんでしょうね。しかしもっと別のものも見えていた筈です。川端康成はただ三島由紀夫に利用されたコネクションというだけの存在ではないでしょう。川端は本当に三島由紀夫に託していたようなところがあると私は思っている。川端自身はやりきれなかったが、三島が先に死んでしまったという思いがあるように思える。

この関係性において三島由紀夫は近代文学である。

近代文学の問題は以前書いたように「息子の文学」とか、自由意志とか、そういう形でまだ続いていて、三島はそれを一応は本多繁邦が安永透を養子にしたり、転生という虚構を作って壊すことで何とか乗り越えようとしたという側面があるにはあるけれど、エゴという問題は多分いつまでも残るんだと思います。

現に今もエゴが問題たりうるということは、夏目漱石が証明しています。

[余談]

川端康成に関して書く時間は、流石にもう残されていないな。左目が駄目だ。右目は見えるけど。

コンビニでパン盗んだ69歳男、呼び止めた店長殴る…「なぜ逮捕されたか分からない」https://t.co/d9400T0CDO#社会

— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) June 25, 2023

ゾロアスター教では「死体」をナスと言い、死体に取りつく悪魔を「ナス魔」と言います。印欧語族のアヴェスター語の言葉なので、日本語の野菜ナスとは関係が無いはずですが、このナス魔という言葉、ゾロアスター教の教典『アヴェスター』に頻出するので、お盆の精霊のナスがだんだん悪魔に見えてきて… pic.twitter.com/uezWzJ6ULv

— 巫俊(ふしゅん) (@fushunia) June 25, 2023

本を書くことは恐ろしく、まるである種の痛みを伴う病気と戦うようなものだ。理解することも抵抗することもできない悪魔に乗り移られていないかぎり、誰もそんなものは引き受けない。 ジョージ・オーウェル #本の名言 pic.twitter.com/kLIYrw5K82

— 愛書家日誌 (@aishokyo) June 25, 2023

恐ろしいことを知ってしまった。普段私達が飲んでいる牛乳は全部メスの牛から搾ったものなんだって…

— フェミニスト (@japosu123) June 24, 2023

一方でオスの牛は呑気に牧草を食べてるだけ?ふざけるなよ!人間だけではなく動物ですら男性特権と女性差別が横行しているなんて目眩がしてくる。搾取されるのはいつだって「女」…

合成じゃないよ。足の間に花壇なんか見えないんだ。僕が疲れてるだけなんだ。 https://t.co/aTl44B8c7m

— フミコ・フミオ (@Delete_All) June 24, 2023