肘・手関節からみる肩関節-挙上動作に導く戦略-

2024年10月19日(土曜)に

肩関節拘縮をテーマにしたセミナーを開催します!

可動域の改善に悩みやすい制限因子や徒手評価を実技を中心とした構成でお伝えいたします。

ご興味のある方はぜひご参加ください!

上記リンクより詳細を挙げておりますのでご参考ください。

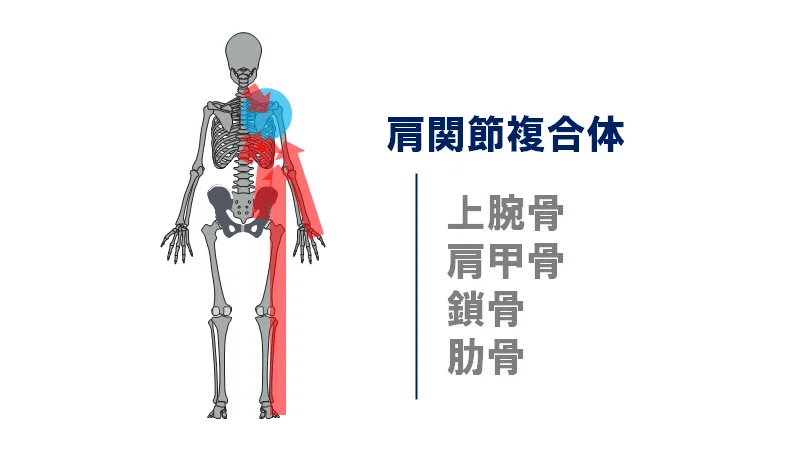

肩関節(肩関節複合体)は上腕骨・肩甲骨・鎖骨・肋骨など多くの組織により構成されます。つまり、これは全身となるさまざまな部位の影響を受けやすいということが言えます。

肩を診るうえで、肩の局所的な介入のみでは

改善しないことを経験したことのある方も多いのではないでしょうか。

姿勢・運動連鎖など他関節の影響を考慮した評価・介入が必要となるため、今回の記事で私は肩関節の遠位部位である肘・手関節から導く挙上動作の見解について解説していきます。

■肩関節疾患にみられる異常アライメント

臨床上で経験する肩関節疾患では

肩関節周囲炎や腱板損傷、野球肩など

以下のような疾患や病態が挙げられるかと思います。

上記も挙げたように外来整形分野での臨床上で対応する肩関節疾患の多くは慢性疼痛疾患が多く挙げられるかと思います。これらは、挙上・回旋を中心とした可動域制限が認められることが多く、局所的なアプローチの対象となることも多いです。

また、挙上制限を認める肩関節では、肩関節周囲筋の筋拘縮や関節のインピンジメントが問題としてよくみられます。これらにより、骨頭の求心位を逸脱した関節運動をはじめ、異常な動態での挙上動作を招く要因となってきます。

|臨床で多く観察される肩挙上動作

■機能的な挙上動作を考える

挙上動作を十分に行えるためには、

まず肩関節の運動を押さえておきます。

Point

➊骨頭求心位

➋協調的な肩甲骨運動

|骨頭求心位に保持できる関節運動

肩関節運動として、関節窩に対して骨頭が求心位に保持できておく必要があります。肩関節周囲炎などにみられる挙上制限では骨頭の異常運動がみられることがほとんどです。

いわゆる骨頭位置が上方に偏位し、肩峰に接触したインピンジメントを招き可動域制限をきたします。骨頭を求心位に保つことができないと腱板を中心とした単関節筋に対し多関節筋の活動が優位となり、骨頭の位置異常による関節運動をきたしやすくなります。

そのため、求心位を保持できる関節運動が必須となります。

|協調的な肩甲骨運動

挙上動作の範囲における骨頭の位置を求心位に保つためには、上腕骨に対する肩甲骨の運動が協調的に動くことが求められます。

肩甲上腕リズムでも挙げられる2:1の動きにも言われる運動には肩甲骨運動が重要となります。協調的な肩甲骨運動をつくるためには、上腕骨の運動に併せ、肩甲胸郭関節の安定に関与する筋機能を構築していく必要があります。

|挙上動作の目標

挙上動作は関節可動域が最終域まで行え、最終域での筋出力が発揮できることを目指していきます。この動作を十分に行えるためには、上記の局所機能+遠位から促通した協調的な筋活動が求められます。

■異常アライメントをきたす他関節の影響

今回のテーマである上肢機能では

肘・手関節と肩関節の関係について整理していく必要があります。

遠位に問題があるのはどのようなケースでしょうか?

前項でも紹介した挙上動作を例に考えていきます。

上記のような挙上動作例では上肢外側組織が優位に活動し、骨頭の突き上げや肩甲骨の挙上した動作を招きやすくなり、結果的にインピンジメントをきたす動作につながります。つまり、上肢外側優位な動作では肩甲骨の運動を促通できません。

加えて、拮抗筋となる上肢内側組織の活動が低下した状態を呈していることが臨床上多くみられます。

言い換えれば、上肢内側組織の機能低下が外側組織優位の活動を招いているということができます。内側組織は上記に挙げたように肩関節の下方から上肢を支える筋群になります。これらが、機能することで、肩甲骨の上方回旋運動(前距筋・僧帽筋)を促通し、目指す機能的な挙上動作の獲得を図っていきます。

内側が機能するためには、肘・手関節の遠位機能が重要であると感じています。つまり、肘・手関節の可動性と筋機能の獲得を図っていきます。

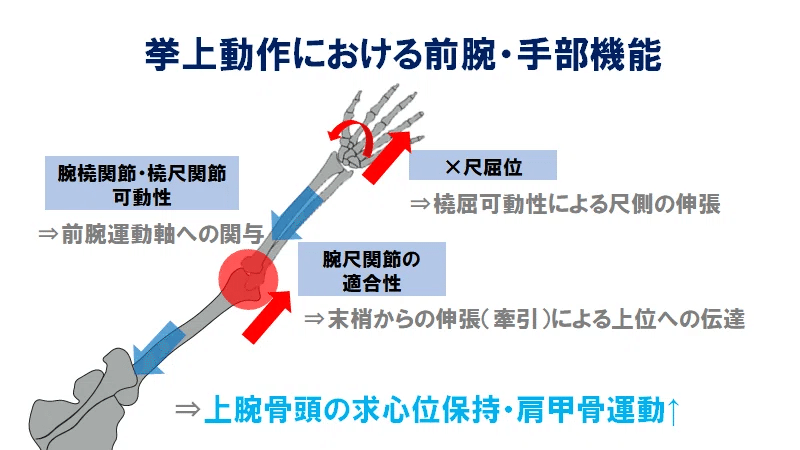

|機能的な挙上動作を促通する前腕・手関節運動

今回のテーマである肘・手から①骨頭求心位・②協調的な肩甲骨運動を促す運動を考えていきます。

挙上動作では腱板筋群が求心位に保つのに活動し、主動作筋として三角筋や上腕二頭筋が行いますが、これらに対して関節下方を走行する上腕三頭筋から前腕尺側・手部尺側を走行する筋群が遠心性収縮により、骨頭を下方に引き下げることで、骨頭を求心位に保つ挙上運動ができると考えています。

上記で示した運動を成し得るためには、関節の適合性(関節のはまり)が求められます。先述した動画における肘の外反・手関節尺屈位のような異常アライメントでは関節の適合性不良をきたしているケースが多いため、各関節の評価を進めていく必要があります。

つまり、協調的な遠心性収縮を得るためには、安定した関節運動のチェックが必要となります。

■関節機能評価とアプローチ

肘関節と手関節に分けて解説していきます。

|肘関節

まず肘関節からです。

肘関節の屈伸運動は、腕頭関節と腕尺関節の複合運動です。肘関節の伸展に伴い、腕尺関節は生理的に外反し、腕頭関節では橈骨頭が上腕骨小頭の上を後方に滑っていきます。

腕尺関節の外反により肘頭が内側に偏位すると、腕尺関節の適合性が低下し、肘頭と肘頭窩のインピンジメントを引き起こしやすくなります。

このマルアライメントに対して、尺骨は内旋することで関節の適合性を代償しようとします。これによって、腕尺関節の外反・尺骨内旋アライメントが形成されてきます。

完全伸展の獲得には腕尺関節の外反と内旋のどちらの要素が問題かを見極め、両方を修正して関節の適合性を改善することがポイントです。

※評価方法は後述していきます。

肘の伸展制限≒肘屈筋のタイトネスを引き起こしやすい肢位とも言えます。特に二関節筋である上腕二頭筋長頭の緊張は上腕骨の前方偏位や腕頭関節の可動性低下。三角筋の過活動は上腕骨上方に偏位されやすく、結果的に上腕骨頭のスペースを狭め、骨頭を求心位で保持することが難しくなっていきます。

▶肘伸展位外反

肘を伸展した時の外反の程度をチェックしていきます。

生理的な外反角は※約10-15°程度といわれているため、わずかな外反を許し、前腕の急激な外反に注意していきます。

※:性差あり

肘頭を内外側より把持し、肘伸展時における外反の程度・タイミングを確認します。このとき上腕骨中間位・前腕回外位を保持したままみていきます。

▶尺骨外旋評価

肘の外反は前腕回外制限が同時に見られることが多いです。これは、橈骨頭の位置異常・尺骨の外旋により形成されやすいです。

肘屈曲90°位での肘頭窩-肘頭の向きを確認し、

前腕回外時の尺骨外旋の程度を確認します。

腕尺関節の外反は上腕三頭筋の張力のベクトルを外反方向へ偏位させていきます。また、内旋アライメントは上腕三頭筋の内側頭の収縮不全を起こしやすく、腕尺関節の外反・内旋アライメントを助長していきます。

肘頭より腕尺関節の副運動を確認していきます。主に①下方②外旋の程度を確認しています。適合性評価と肘伸展時の肘頭(尺骨)の軌跡をみて総合的に捉えていきます。

▶橈骨頭アライメント評価

肘外反アライメントにより腕頭関節の可動性が低下していると、肘伸展時の腕頭関節の運動が早期に終了し、腕尺関節の運動で代償されやすくなります。いわゆるキャリーアングルの増大を招きます。

★肘外反の改善

肘外反アライメントを修正するには、

関節運動を構成する3つの関節機能を押さえておかなければなりません。

★尺骨外旋改善アプローチ

肘外反にみられる尺骨外旋する要因として、前腕背側の筋群のタイトネスが疑われます。

肘が外反すると、前腕回内屈筋群が伸張され、橈側に付着する円回内筋・橈側手根屈筋が緊張しやすくなります。こういったケースで回内屈筋群を緩めてしまうと、肘外反アライメントがさらに助長されやすくなるので注意しなければいけません。

★橈骨頭リアライメント

橈骨頭の掌側偏位の修正のため、対側で橈骨頭を指にかけ前腕の回外運動にしたがい、背側方向への可動性を図っていきます。

★橈尺関節の改善

方形回内筋リリース

長母指屈筋のストレッチ

|手関節

続いて手関節機能です。

先述した遠心性収縮を得るには、

手関節の橈屈運動を獲得できることが大切です。

いわゆる舟状骨の偏位に注意していきます。

▶手関節橈屈評価

橈側手根関節は楕円関節の構造をしており、橈屈運動では橈骨関節面を舟状骨が滑り込むように動く

※背屈代償した運動に注意

▶母指外転評価-舟状骨異常運動-

母指外転運動ではまず、その母指の動態を観察します。

外転時に示指のラインとほぼ平行に外転できるか確認します。掌側に外転や手関節を背屈した代償運動に注意します。

★舟状骨背側可動性

舟状骨を把持し、背側(手の甲側)に可動できる副運動を確認していきます。

①舟状骨の触診

母指外転時に長母指伸筋腱と短母指伸筋腱でできる解剖学的嗅ぎたばこ窩をつくり、長母指伸筋腱下の位置に舟状骨が位置しています。これにより背側からの舟状骨の触診ができます。

②アプローチ(リリース)

リアライメント

手関節橈屈運動において舟状骨が橈骨関節面上に滑り込むように、母指を外転させ徒手にて誘導していきます。

③ストレッチ

▶手内在筋の萎縮の有無

掌を視診・触診にて観察します。

視診では、掌側面より尺側の小指球周囲筋が平坦化していないか確認します。機能低下が著しいケースでは、触診にて骨に触れることがあります。

筋萎縮の進行した例では、前腕尺側の屈筋・回内筋群の筋萎縮をみることがあります。このような例では手指屈曲の筋出力の低下を認めます。

|尺側筋群によるGrip ex

▶上腕三頭筋内側頭の収縮

肘伸展運動の最終域で活動する内側頭の収縮を高めていきます。

▶手指~上腕への協調性(挙上動作に)

手指から上腕・肩への総合的な最終チェックです。

動画では肩外転外旋位で、肩関節アライメントの違い(骨頭位置の保持)によりグリップ力に差があることを示しています。

そのため、挙上位でのグリップ力のチェックをしていきます。

さいごに

ここまで、前腕・手部からつくる挙上動作をテーマにまとめてきました。末梢から肩関節運動を促通するにあたり、異常アライメントの修正・関節の可動性/適合性の獲得が必須であると捉えています。

上腕内側が伸び遠心性に働くことで、より機能的な挙上運動ができると考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考文献

1 スポーツにおける肘関節疾患のメカニズムとリハビリテーション:NAP

2 肘関節理学療法マネジメント:MEDICAL VIEW

Writter

|佐藤康

C-I Baseball副代表

理学療法士

NASM-PES

中学部活動指導員

X(旧Twitter):@ko_bmk