エキスパート人材を活かすナレッジスポンサーシップ制度

執筆趣旨:イネーブルメントのモデルケースを示す

ナレッジワーク HR Manager 徳田です。

今回のDevelopers Blogは、エキスパート人材の活動を支援する「ナレッジスポンサーシップ制度」を紹介します。

ナレッジワークは仕事のイネーブルメント(能力の向上や成果の創出)をコンセプトとした企業向けソフトウェアを開発・提供しています。

コーポレート部門は「イネーブルメントのモデルケースを示す」をミッションとして掲げ、ナレッジワークがイネーブルメントを体現するモデルとなれるように組織作りに取り組んでおり、2022年10月-12月の3ヶ月間でも計8つの制度を社内リリースしました。

そのうちの1つが「ナレッジスポンサーシップ制度」です。

制度内容はシンプルで「世の中へのナレッジシェアのための社外活動について、業務時間利用や会社費用負担等を認めることで支援する」というものです。

制度はシンプルですが、その設計過程に弊社の組織作りの思想やエキスパート性への向き合い方を感じて頂くとともに、世のエキスパート人材が輝けるように他企業様においても何か参考になればと思い、紹介させて頂きます。

検討背景:エキスパート人材の密度が高くルール整備の必要性が高まった

ナレッジワークは、自身の知見を少しでもおすそ分け出来ればと、社外でナレッジシェアの活動をしているメンバーが多く在籍する会社です。

41名(2023年1月現在)の社員数に対して、Google認定エキスパート人材であるGoogle Developers Expert (GDE)が2名おり、書籍の執筆・監修経験のあるメンバーが5名います。

また、開発職メンバーだけでなく、例えばエンタープライズセールスの知見を持ち社外講演や勉強会を主催する桐原(@lewk1126)のような、ビジネス領域におけるエキスパートもいます。

一方で、メンバーの活動(社外講演・書籍執筆・カンファレンス企画等)に対して公式な支援の仕組みはまだなく、社外活動と業務との折り合いは是々非々で判断してきました。

そのような中でも、プログラミング言語Goの普及活動をライフワークとする上田(@tenntenn)の入社は転機になりました。

会社としてメンバーの活動をどのように尊重・支援していくか検討するためにヒアリングする中で、一定の課題感が得られました。

・これまで在籍していた会社の支援にもとても感謝しているが、会社の公式制度がなくいわば「治外法権」的な扱いで少し肩身が狭く感じることがあった

・業務時間外で行っている活動において会社から自社のPRを求められ、協力はするものの会社が個人活動にフリーライド(便乗)しているような違和感もあった

・自身の知識を世の財産として無償でシェアしていきたいが、業務として行う活動で生み出したコンテンツ(講演資料・教材等)の権利が会社に帰属するので、自身も会社もその扱いに困ることが多々あった

多くの会社がそうしているように"よしな"に個別対応は出来るとも感じたものの、「Be true(誠実に)」をスタイルとして掲げているナレッジワークとして誰もが公正明大に活動できるように公式な制度化を検討しました。

検討範囲:事業と組織に寄与する個人の活動を対象とする

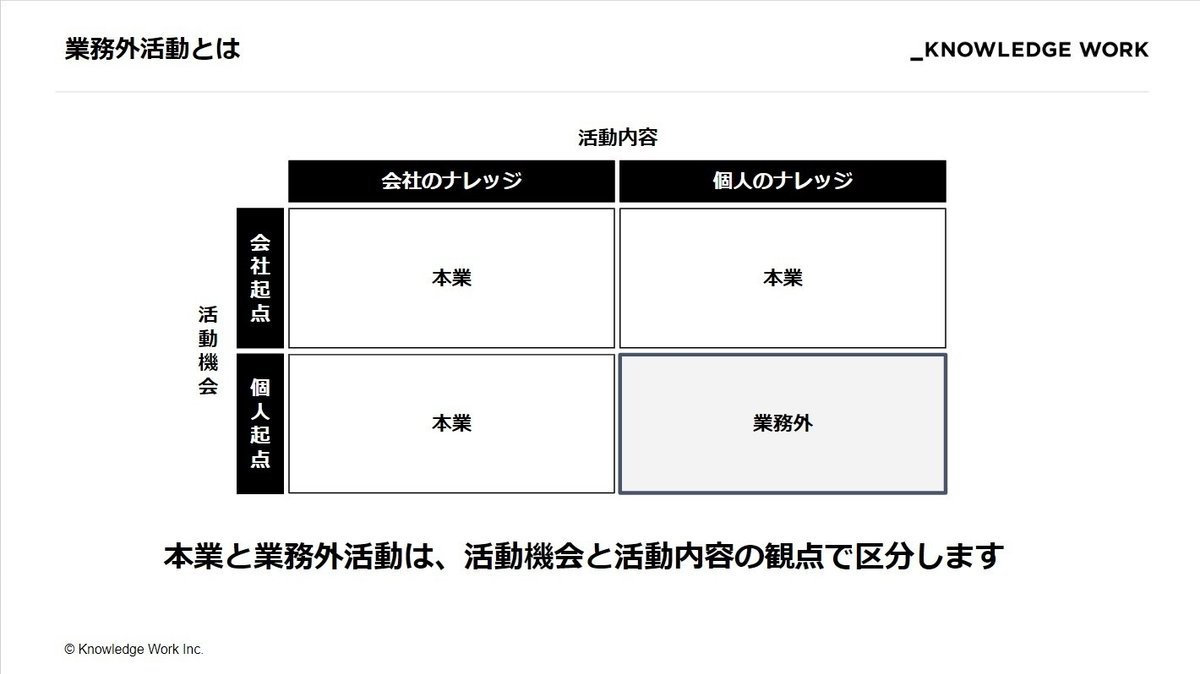

まずは個人の活動とは何か、どのような性質の活動が業務との線引が曖昧化してしまいがちなのかを整理しました。

まずは業務とそうではないものを、以下の観点で整理しました。

活動機会:活動の起点が、会社由来か個人由来か

活動内容:活動で利用する知見が、会社由来か個人由来か

以下の通り、活動機会が個人由来、かつ、活動内容も個人由来のものを業務外活動と規定しました。

その上で、今回の制度設計のスコープを「業務外の活動のうち、会社への貢献性が認められるもの」としました。

検討論点:業務と業務外活動をどう線引きするか

一般的に、上記スコープの活動について、以下3点の問題が生じると考えています。

1.時間適用

■業務扱いとした場合の問題点

カンファレンス登壇などを業務時間中に制限なく実施できる一方で、土日祝日における活動も業務時間管理下に置かれ、活動頻度・量に制約が掛かる

■業務外活動とした場合の問題点

平日の日中におけるカンファレンス登壇や書籍執筆などが実質的に困難になる

2.収益支出

■業務扱いとした場合の問題点

移動費などの費用を会社が負担する一方で、書籍印税などの収益もすべて会社に帰属させることになる

■業務外活動とした場合の問題点

書籍印税などの収益が個人に帰属する一方で、海外カンファレンス登壇等の移動・宿泊費も個人が負担することとなる

3.知的財産

■業務扱いとした場合の問題点

実質的に個人の知見から生まれたコンテンツ(登壇資料・教材等)について、会社に権利帰属し、以後の利用に制約が掛かる

■業務外活動とした場合の問題点

ナレッジを公開するにあたって、業務でのユースケースなど会社に帰属する知的財産を一部引用することに都度の会社確認を取るなどの制約が掛かる

実態としては、会社と個人がwin-winになるような個別調整がなされるケースがほとんどかとは思いますが、是々非々の判断を繰り返すがゆえに、「治外法権」かのような扱いの違和感も生じがちだと考えています。

設計方針:平等かつフェアな仕組みを組織に埋め込む

前述のような課題感を解消する制度設計にあたっては、以下の3つをポリシーとしました。

1.法治的アプローチ

ナレッジワークは、ガバナンスには並々ならぬこだわりを持っています。

また、個別判断による恣意的な判断の繰り返しは組織に対するエンゲージメントの低下・不信感にもつながるものと考えています。

そのため、当制度については新入社員からCEOまで等しく適用する制度として設計しています。

2.フリーライド回避

ポリシーが無いままに個別に判断を重ねると、「会社は支援はしないけれどリターンは求める」のようなフリーライド(便乗)構造を生みがちだと考えています。

些細ではありますが分かりやすい事例でいうと、PR目的での個人ブログの執筆促進などがフリーライド構造に陥りがちだと考えています。

個人のブログアカウントで、業務時間外で、個人のリスクへの責任で執筆する個人ブログにおいて、会社が積極的にリターンを求めるのはいささかバランスが悪く感じられます。

もちろんエンゲージメント高く喜んで協力してくれる社員が多いからこその取り組みだとは思いますが、会社として求めるリターンに見合った支援の仕組みを整備したほうがよりフェアで清々しい構図になると考えています。

3.平等適用

今回のナレッジスポンサーシップ制度は、その性質上、技術書執筆やOSS貢献活動などエンジニア職の活動を想定した制度だと思われがちです。

特に、激戦化するエンジニア採用を目的として考えてしまうと、エンジニアにフォーカスした制度としてリリースしたくなる気持ちも生じます。

一方で、「業務外におけるナレッジシェア活動」はエンジニア職に限らず、誰に対しても等しく支援をしたいと考えています。

エンジニアの皆さんの仕事の生産性やその希少性には敬意を持ちつつも、敢えてエンジニアだけを特別視しないように意識して設計しています。

※余談ですが、制度を社内リリースしたときに、エンジニアではなくエンタープライズセールスにおけるナレッジシェアに想いを持っている桐原(@lewk1126)が喜んでくれたことがとても嬉しかったです

制度概要:ナレッジワークのユニフォームを着て世の中のイネーブルメントに寄与してもらう

制度内容

前述の課題感や方針を踏まえた制度内容のサマリは以下の通りです。

誰もが正規の申請フローと権利を持ち、公式な制度として支援を受ける仕組みがあることが重要と考えています。

想定適用ケース

以下のような活動において、当制度が適用されます。

なお制度名については、「スポンサーシップ」という言葉を入れた通り、メンバーがあたかもナレッジワークのスポンサー名が入ったユニフォームを着て活動するかのように、世の中のイネーブルメントに寄与して欲しいという想いを込めています。

メンバーが会社の支援も利用して縦横無尽に世の中に貢献することが、結果的に会社のブランドも築いてくれると信じています。

将来展望:想いを唱えるだけでなく想いを体現する構造を発明する

ナレッジワークは、「できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションとしており、そのイネーブルメントの尊さに共感したメンバーが集まっています。

HRとしては、ビジョンを発信すると同時に、そのビジョンを体現する仕組みを組織に実装することで、想いを共にする仲間が活躍するような構造的な優位性を発明していきたいと考えています。

いつか、より一層胸を張って「イネーブルメントのモデルケースを示す」を体現出来ているといえるように精進していきます。

そんな想いに共感してくださる方は、職種問わず、ナレッジワークで働くこともご検討いただければ幸いです。

まずは話を聞いてみたいという方も大歓迎ですので、その場合は下記カジュアル面談フォームよりご応募ください!