【たぶん日本最速】Seeeduino nanoを触ってみた

先日深センの電気街に行ったときにSeeeduino nanoというものを買いました。名前からしてご想像がつくかと思いますが、Seeedが手掛けたArduino nanoの互換機です。今ネットで調べてみると、最近発売されたものらしく、日本ではまだ売られていません(というか売るのかな?)。いまのところはSeeedの通販サイトのBazaarで注文することができます。

せっかくなので、今回はこれで遊んでみたいと思います。電気街に行ったときの話は、こちらの記事を御覧ください。

開封の儀

では、早速開封していきます。

相変わらずパッケージがおしゃれですね。中身を開けてみます。

手のひらサイズでめちゃくちゃちっちゃいです。Arduino nanoと同じなのは分かっているのですが、それにも関わらずGrove端子が1つ実装されているのはちょっとお得な感じがします。

パッケージからお気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、なんとこちらのボードはUSB type-Cで接続するタイプです。電源が安定するし、何より端子の上下を気にせず接続できるのはいいですね。

取り敢えず動かしてみた

まずは、ハードウェアのお約束のLチカをやってみます。その前にボードの開発環境を整えます。基本は下のドキュメントを参考に構築します。

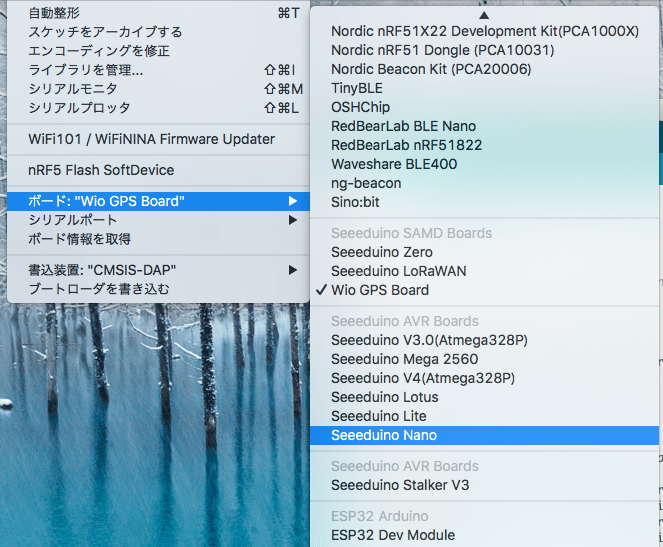

「ツール」→「ボード」→「ボードマネジャー」から検索窓で「Seeeduino AVR」と検索すると、Seeed製のボード環境一式をインストールできます。インストールするバージョンは最新版です。

今度は、Lチカのサンプルスケッチを読み込みます。「ファイル」→「スケッチ例」→「Blink」を選択します。

それでは、ボードに書き込みます。「ツール」→「ボード」→「Seeeduino nano」を選択します。

シリアルポートを指定して、書き込みが終わったら、任意のデジタルポートと電源ポートかグランドにLEDを接続すると、こんな感じでLEDが点滅します(今回は3V端子の隣にあったので、D13ピンに接続しています)。

今回は抵抗入りのLEDを使っているので、ボードに直につなげていますが、何もないLEDには抵抗をつなげましょう(笑)。

Groveを繋いでみた

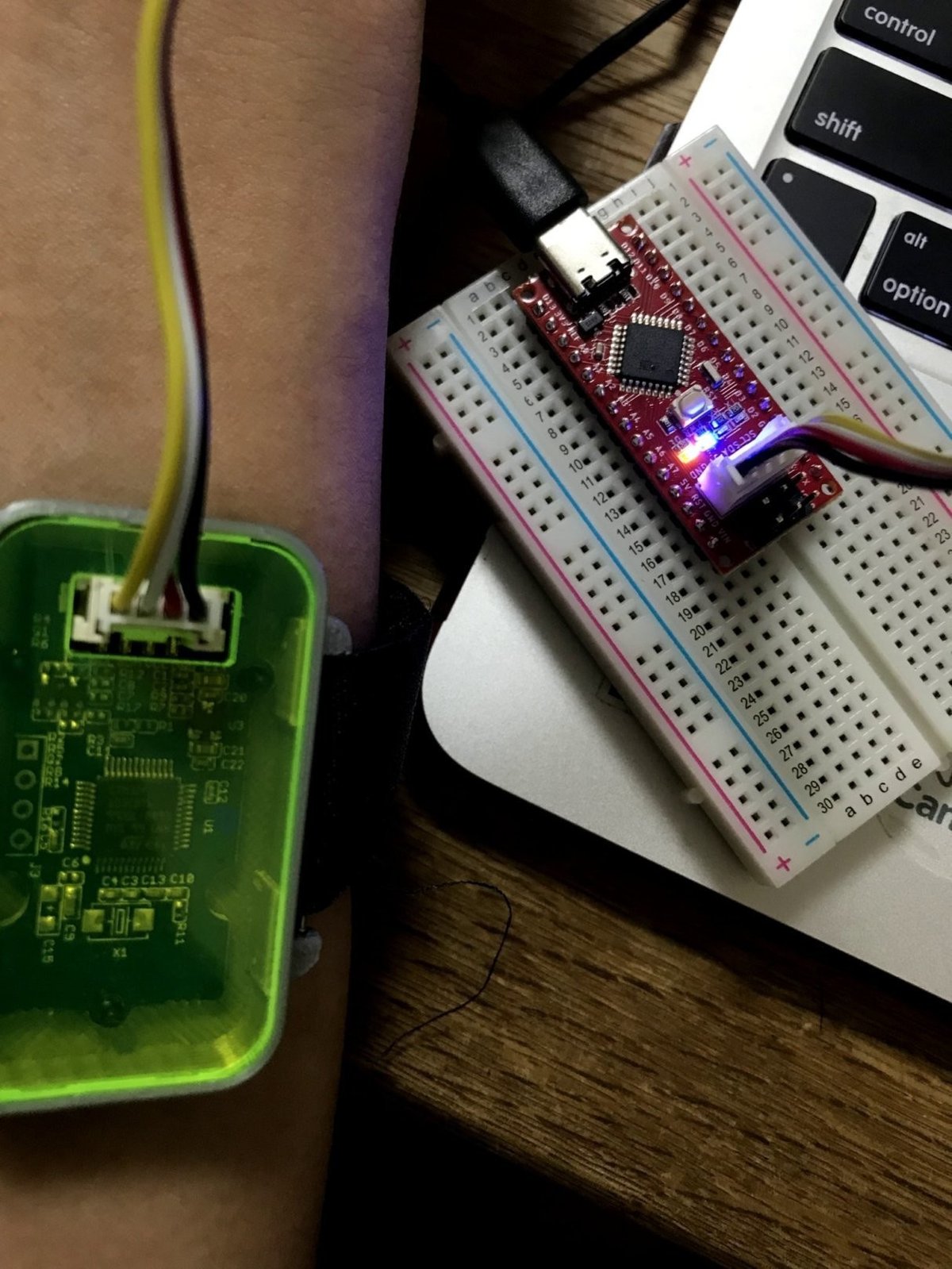

Seeeduino nanoと本家Arduino nanoの大きな違いはGroveの端子があることです。これが結構お得ですよ!このボードに付いているGrove端子はI2Cのモジュールに対応しています。というわけで今度はI2Cの心拍センサをSeeeduino nanoに繋いでみました。

配線はケーブル1本で繋げるだけなので簡単ですね!そして使うコードは心拍センサーのドキュメントのサンプルを使用します。

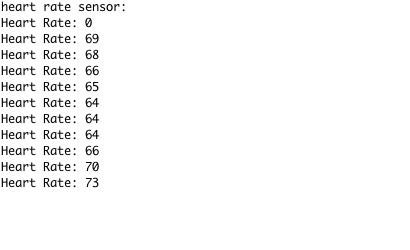

そして、シリアルモニターを開けばいい感じに値が採れています。

じゃあ、他の通信形式のgroveを使うにはどうすればいいのか調べていたら、Arduino nano用のgroveシールドも同時発売されたようです。というわけで、今度はこのgroveシールドをつなげて試してみたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!