だからわたしは拳を握る -藤本タツキ 『ファイアパンチ』 感想メモ

ジャンプラの無料配信とかで2巻くらいまでは読んでいたが、ネカフェで1巻から最後まで一気読みした。

(結局そのあとKindleで全巻買った)

まとまった感想ではなく、読みながら書きつけたメモをそのまま載せている。

3巻からなのは単純に1,2巻は再読だったので特に書くことがなかったからだ。

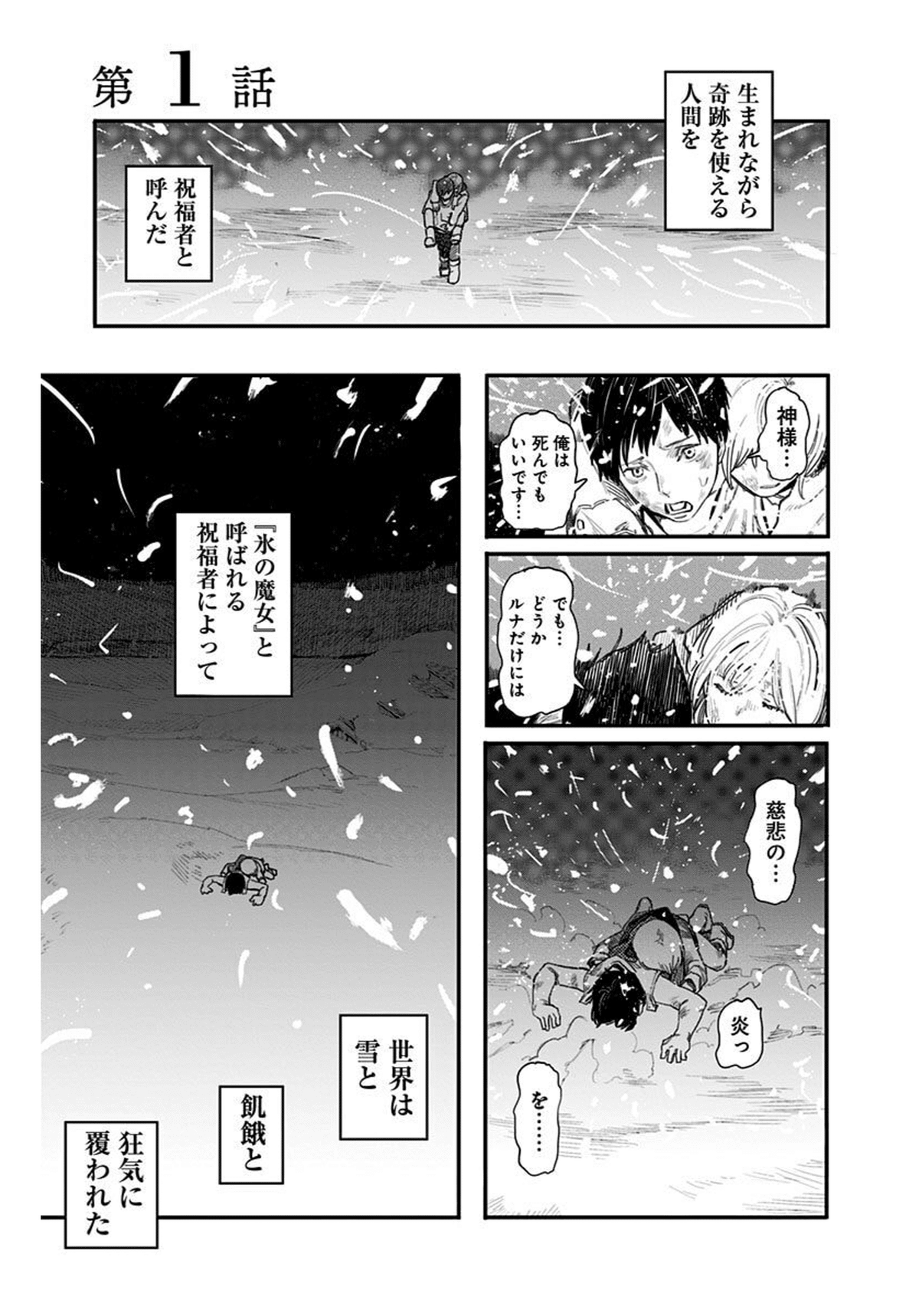

1話をはじめて読んだときの衝撃は今でも覚えている。

当然ネタバレ有りなので注意

(若干チェンソーマンとの比較もある)

3巻

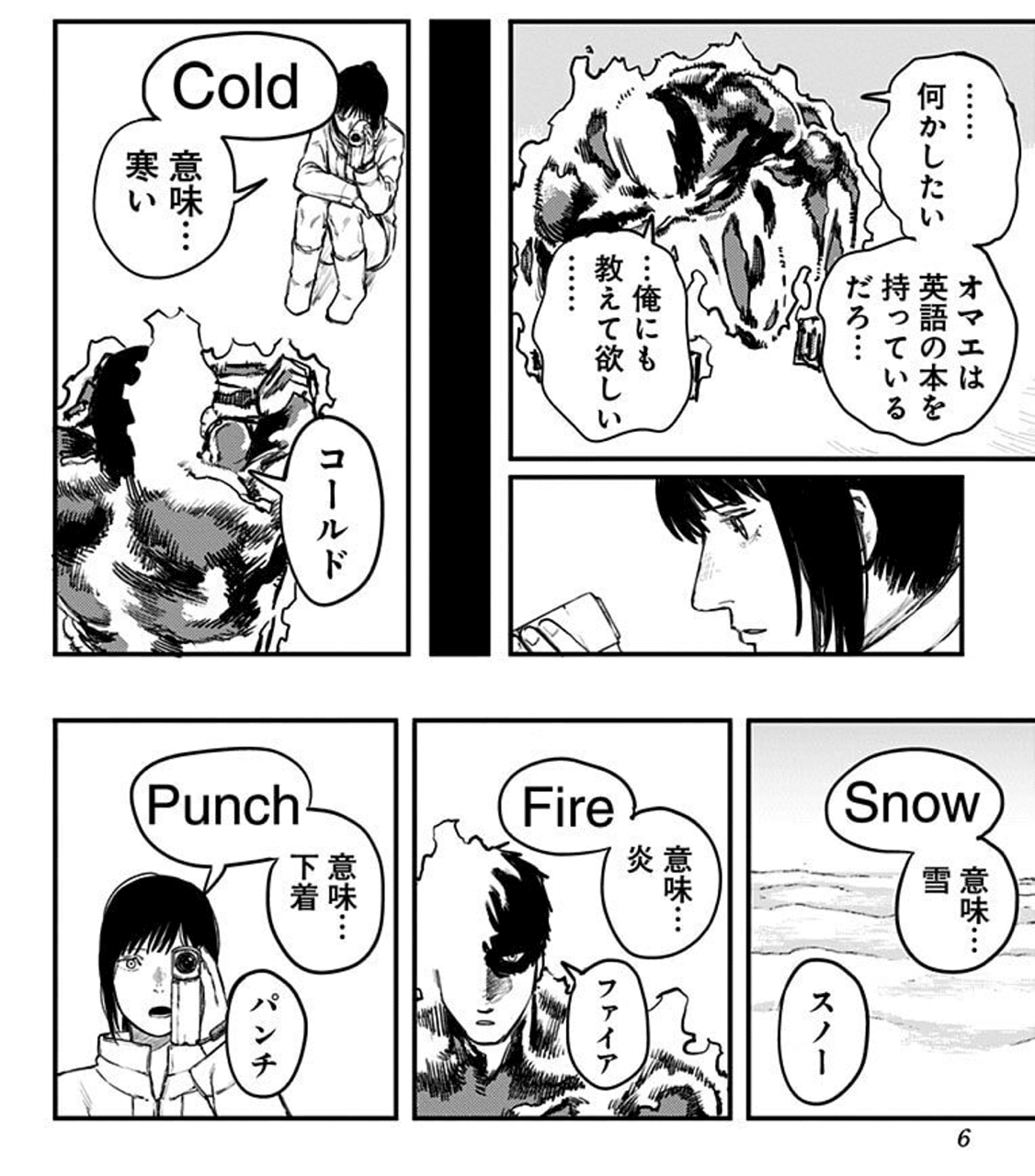

ここのタイトル回収めちゃくちゃクールだな

1巻ラストでタイトル回収梯子外しを華麗に決めておいて、2巻で下ネタ英単語のくだりを導入した上で、こんなどうでもいいところでサラっと回収するポジショニングが本当に上手い。

こんなに好みなタイトル回収、ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』以来かもしれん。

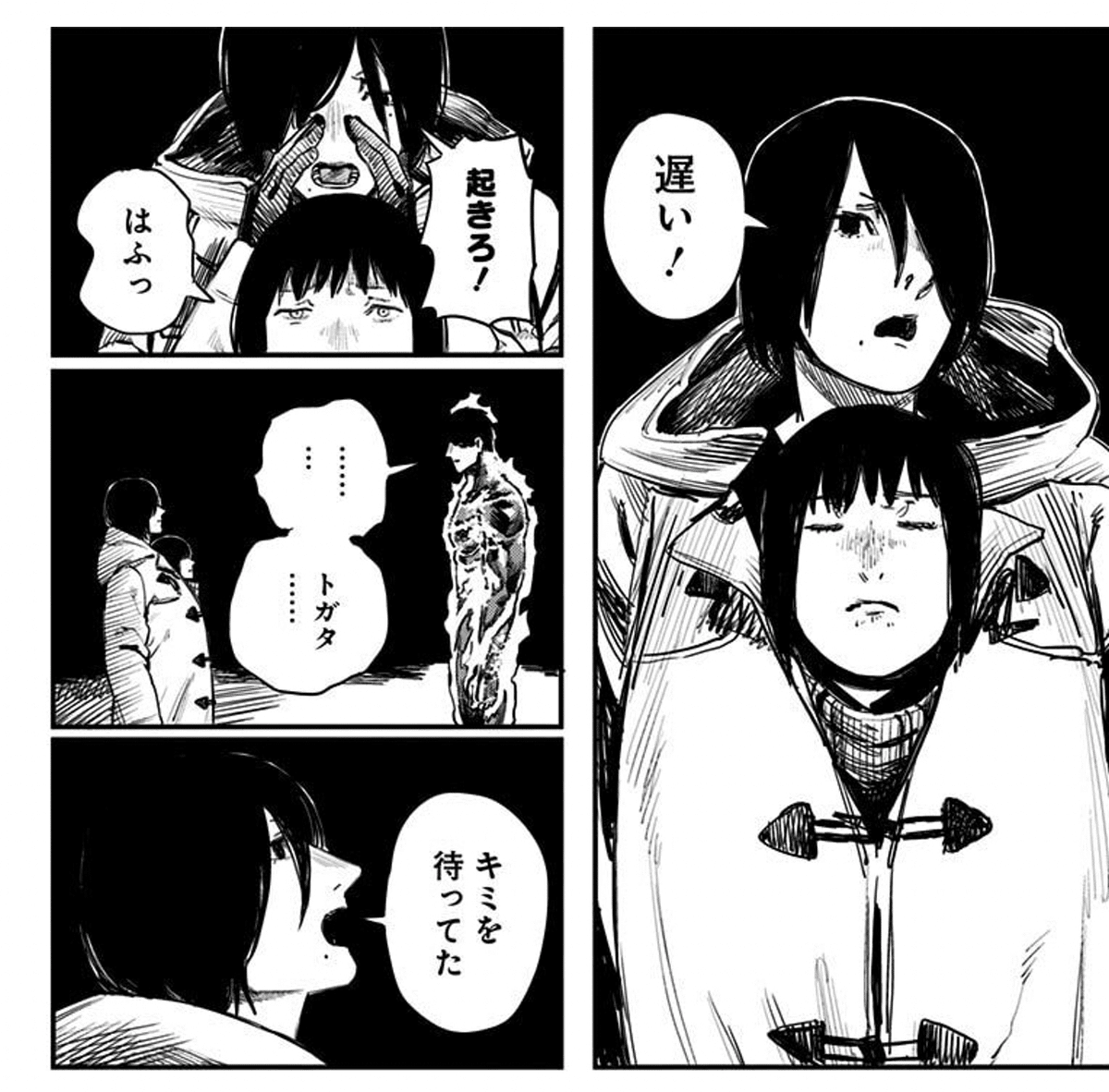

せっかくトガタという映画狂キャラを登場させメタフィクションの様相を纏わせている(読者は「このコマやあのシーンまでトガタの演技指導のもとネネトのカメラで撮られたものじゃないのか?」という疑念を抱かせられる)のに、

モノローグでアグニの「本当の」心情を説明してしまっては台無しではないか?

映画には漫画のようなモノローグ吹き出しは存在しない。

(あのモノローグまで、トガタの指示で”思わされている”のだと解釈することは非常に苦しいと思う。それはトガタを本作の作者と限りなく同一視することを意味する)

生きるための「糧=嘘=演技=フィクション(映画)=宗教=倒すべき敵=国家」

そういう自分の正義があった

俺はこの世界に負けたくなかったんだ

ベへムドルグの権力者たちが喫うタバコの象徴性

「疲れた…これで終われる」

と言ってタバコを投げ棄てるユダ

フィクションとノンフィクション

神様=悪魔 と 人間

「これで死ねる」と安心できるのは人間の証

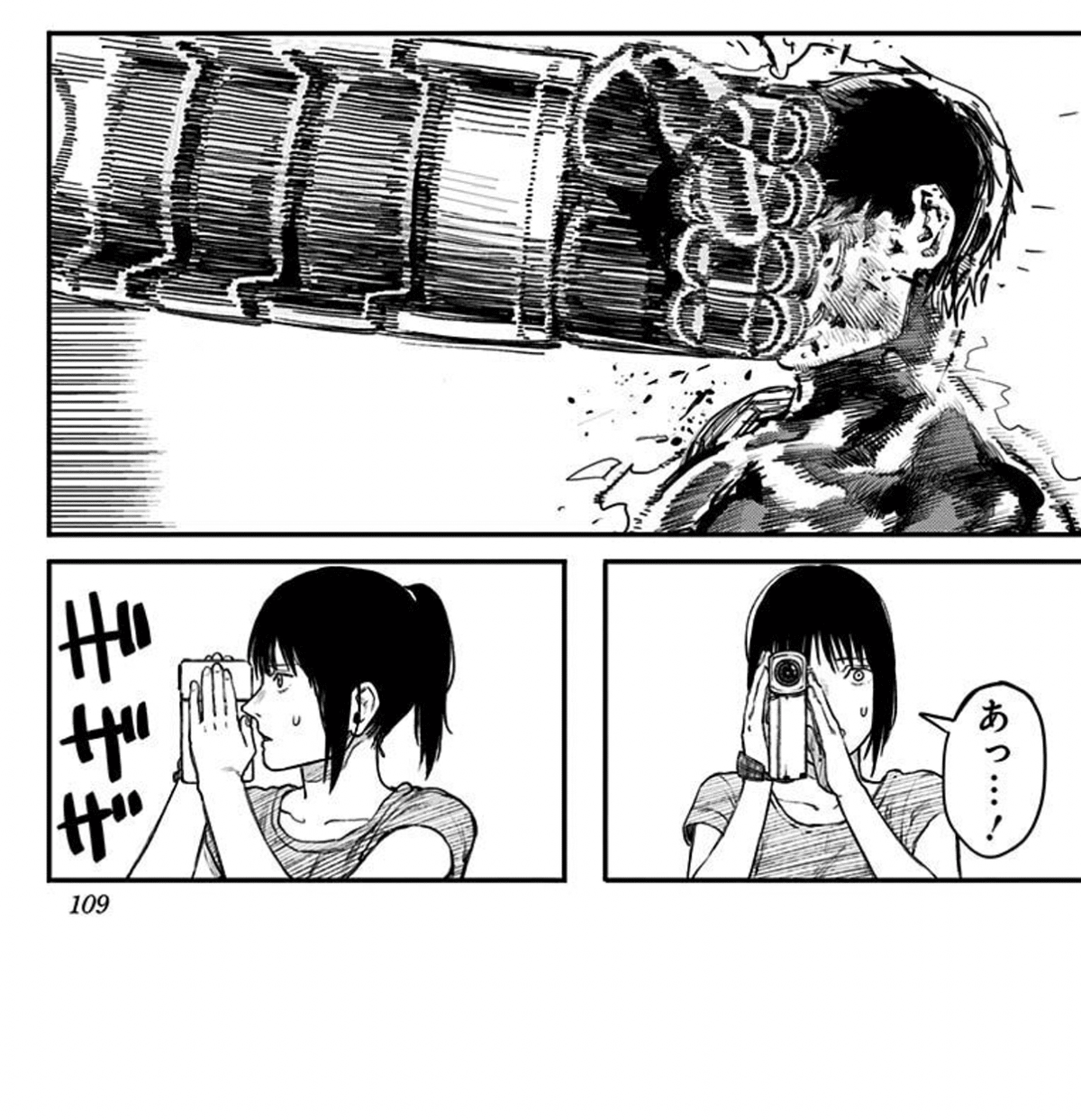

ここネネトがカメラ角度を変えることでアグニが吹き飛ばされたのを(吹き飛ばされている画は直接映さずに)表現するの良いな

ネネトの持つソニーのカメラではない、『ファイアパンチ』の全てのコマを撮っている”本物の”カメラは何者か?

もちろん一面では作者である藤本タツキであるのだけれど、それは何の説明にもなっていない。

負けてたまるか、ただで死んでやるか

ずっと許せなかったんだ!!

許せないという感情を持つのは神でなく人間

いやここで再タイトル回収するんかい!!!

ストレートにかっこいいけども!

パンチ・・・「殴る」

許せない対象と、許せないと思う主体の双方の存在を前提とする行為

幼い頃の自分の幻覚「パンチだ」

また宇宙まで飛ばされてる

チェンソーマンが心臓(ポチタ)を切り離して復活するのに対して、

ファイアパンチは頭を切り離して復活する

モブでも老人はすぐ殺されるが子供は殺される間際で助けられる

→ヒーロー性の演出に使われている

ユダの父「終わるまでだよ」

少女終末旅行「終わるまでは終わらないよ」

そうだった…私はルナ 殺してお兄さん

うわ〜なるほど。そこが反転するのか

これまでアグニはユダに「私はルナ」と言ってほしかったが、ユダが望み通りに行った瞬間にアグニはその望みが叶わないことを悟る。

アグニもユダも死にたい者同士

序章 覆われた男

頗章 覆う男

エヴァか?

4巻

序章冒頭のモノローグがリフレインされるが、

今度は四角い吹き出し(三人称)ではなく丸い吹き出しの、作中人物トガタの発話(一人称)によるもの

参考…1巻1話のナレーション

ここすき

復讐者の演者から神様の役者へ

誰かを生きる糧にする側から、糧にされる側へ

覆われた男から覆う男ってのはそういう意味でもあるのか

この世のあらゆる物事・振る舞いは

フィクション=ごっこ遊び(ウォルトン)

この作品での「覆う」とは、

氷の魔女よろしく他者(世界)に決定的な影響を与えることであり、

神様よろしく他者に決定的な施しを与えることでもある。

覆う/覆われる という被覆関係は、

殴る/殴られる という暴力関係のアナロジーであり転倒でもある。

期待は勝手にされるもんだよ

たしかに

再生の核は燃えている右脳側

へぇーそうなんだ

炎が消えるのは映画が終わるときだな

人は死んだら映画館に行く

女の体に…覆われた男です

ここにきてジェンダー論まで入ってくるのか?!

スーリャが破壊と再生をしたいのは、スターウォーズの新作を見るため

生きる糧・破壊の糧としてのフィクションへの期待

フィクション鑑賞者の傲慢さ

スーリャは鑑賞者であり創作者になろうとしている

5巻

結局みんなが期待しているのは見た目だよ

みんなには自分も含まれる

見た目と内面 という素朴な二項対立が持ち込まれた

序盤サンとネネトが犬に獣姦されかけたときにジャック?が言っていた「犬は内面と外見が一致しているからいい。人間は内面で何考えてるか外からはわからないからダメだ」的な発言はここに繋がってくるのか。

そして、上述のモノローグ問題も繋がる。

漫画も映画も映像(視覚)メディアなので、鑑賞者は基本的にキャラの見た目しかわからない。セリフも、それが発された時点で外に出ているので見た目の一部。

しかし発話していない心情のモノローグ吹き出しは、鑑賞者(他者)が本来知ることの叶わないはずのキャラの内面を直接知ることができてしまう。

この意味で、フィクションのフィクション性にかなり自覚的な本作においてモノローグは異質であり、そのメタフィクション性にある種矛盾している。

モノローグ吹き出しを書いているのは”誰”なのか?

映像媒体と文字媒体の対比も重要だな

今後、この問題にも向き合う展開が来ると"期待"しよう。

だめだ、40-41話が完璧すぎる。

フィクションでこんなに発作的に涙が溢れて止まらなくなったのいつ以来だろう。

トガタ、映画狂のときからメタフィクションキャラとして好きだったけど、ここにきてまさかこういう「変貌」をして、これほどまでに自分に刺さるキャラになるとは思ってなかった。

「狂った奴かと見せかけて、実は生きるために仕方なくヤバい奴の演技をしていた普通の悩める人間だった」系のキャラクターは特に恋愛モノのヒロインで出てくると好きなんだけど(プンプンの愛子ちゃんとか、悪い娘の悪戯のニーニャ・マラとか)、

トガタがさらに痛切なのは、(普段さんざん人をフィクションのキャラ扱いしている反映として)自分が(キャラクターとして)どう思われるかにきわめて敏感なところだ。

どうせみんな狂った私の方が好きなんでしょ、最後まで狂った奴でいてほしかったと思うんでしょ、性同一性障害に悩む等身大の人間であると暴露したら”ガッカリ”するんでしょ、と、フィクションの鑑賞者の身勝手な「期待」をよーく理解している。

だって、トガタ自身も身勝手にフィクションに期待するいち鑑賞者なのだから。

誰の期待にも応えられないんだよ私は

だってキミ…こんなトガタ嫌いでしょ…?

ホントの自分の事…そんなに覚えてないの

キミと話してると退屈はしないけど…精神が疲れる

これはまさに映画や漫画などの「良いフィクション」を鑑賞するときの実感だな。

トガタはアグニを良いフィクションとして消費してきたし、自分がみんなから良いフィクションとして消費されてきたことに自覚的。

歩けるようになるまで話そう 俺は俺のことを話すよ…

私は…私のことを話せない だから…映画の要約を話す

遠い昔 遥か彼方の銀河系で…

こんなに感動するシーンある?

一連のやり取りの締めとしてほんとうに完璧

しかもスターウォーズというスーリャ(ラスボス的存在)の破壊動機そのものとリンクさせてくる周到さよ

フィクションは破壊の原動力であり再生の原動力である

功罪とはよく言ったものだ

そうだよな、結局フィクションって、「自分のことを話せない」ときに、歩けるようになるまで、それでも隣にいてくれる誰かに向かって場繋ぎとして語るためにあるものなんだよ。

場繋ぎでしかないなんて、フィクションを馬鹿にしているって?この世で「場繋ぎ」よりも価値のある行為はないだろう。生きるのだって死ぬまでの場繋ぎだ。

現実逃避、飽きたら映画館を出る、それで上等じゃないか。

てか最後にタバコ捨ててることに今気付いた!

くぅ〜〜……これ以上点数は上げられないよ

タバコは体に悪いって母さんが言ってた

じゃあ母さんが生きるのは体に悪いって言ったら死ねよ

……

ってやり取りをしたタバコを!!!捨て!!!!

また最後のコマがにくいね。

見開きとか魅せる構図とかじゃなく、ただ平坦に背中から中くらいのコマで撮る。

41話でトガタの近くにアグニがしゃがんで黙っているシーン、アグニは動いていないけれど、彼の纏う炎のゆらめきが刻々と変わるから、アグニ自身の姿勢は全く変わらないコマを2つ並べて「時間の推移」を表せるの地味にすごいな。

炎は再生や怒りのモチーフとしてだけでなく、意味論レベルよりももっとこう形式的・技術的なレベルで本作の魅力に寄与している気がする。

タバコの煙とか、あと風に揺れる髪やスカートもそう。

このへんの「空気や風に揺れるアイコン」のリスト作りたいし、漫画-アニメーション論として掘り下げてみたい。

これは映画と漫画の本質的な差でもある。

映画は時間芸術だから、まったく同じ画を映し続けても「時間が経っている」と鑑賞者は認識できる。

漫画は非-時間芸術だから、ほぼ同じコマが並んでいたら、もしかしたら作中にも時間が流れていないんじゃないかと鑑賞者が思う余地はある。

(※実際には漫画も作中の時間変化をコマの空間的配置に仮託するのが常識として共有されているので、ほぼ時間芸術として、タツキ作品のように映画を漫画に翻案する演出技法が成立するのだれど)

②経時芸術と読時芸術について。作品に時間情報を含む作品と、含まないが体験に時間が伴う作品とがある。前者は映画、音楽など。後者は小説、漫画など。後者が時間情報を持たないのに鑑賞者に時間を体験させているのは、(特定の文法を通して)空間に時間を仮託しているためである(漫画のコマ割りなど)。

— フロクロ(Frog96) (@2r96) January 11, 2021

あと映画は音響があるから、そこで視覚的には同一でも聴覚的に変化をつければ時間推移は表現できるが、漫画はそれもない。(オノマトペは聴覚情報を視覚情報に翻訳したものだ。)この意味でもやはり「見た目が全て」なのが漫画であり、フィクションであり、現実である。

ドマおじさんは教養人リベラリストなんだな。

面白さと正しさの対立

保守とリベラル

文明と文化

遺伝子とミーム

……というのもまたフロクロさんの受け売りだが、多分こうやって保守/リベラルの対立と並べるのは誤解している。

ベヘムドルグ自体がC級映画だったのか。

ここまで貫いてるともはや露骨ですらないんだよな。

だって”そのもの”だから。メタファーですらない。

トガタ〜〜〜

展開はお行儀良いなぁ。

死ぬ間際のセリフを考えるトガタが好き

6巻

うおっ あっさり炎消えちゃうのね

ユダの祝福を消す力 都合良い〜

ユダ(レナ)の痴呆化も都合良いな〜

パワーのないパワーちゃんじゃん

古典的な愛くるしい守ってあげなきゃヒロイン

スーニャがラスボスポジなのはまだ生きてるんかな

あいつが出てきてくれないともはやどーするんだこれ状態

7巻

あーそうか、ネネト&サンがいたか(あと仮面の男も)

スーリャ、ラスボスとしては小物臭が凄かったからなぁ

あっさり炎が消えたように炎が戻るのもあっさりだった

まぁドマの孫の炎の祝福だから理にかなってはいるんだけど、ちょっとお行儀が良すぎないか

8巻

神の漫画

終盤が残念とかいうデマ流したの誰?

完全に重力の虹なんだよな。

──Now, everybody ──

その男はずっと燃え続けていた

俺はいつのまにか拳を握っていた

あまりにも、あまりにもうますぎる。

拳──本作の根幹にあるモチーフであり、「パンチ」という暴力と、拳を突き合わせての「約束」という相異なる二種の形でさんざんリフレインされてきた。

しかしこれらはどちらも自分と相手の2人がいてこそ成り立つ行為であった。

それが「拳を握る」という1人でできる動作として最後に作品を総括する。

しかも、フィクションを観て、だ。

最後の最後で「ファイアパンチ」という炎と拳のモチーフが、本作のもう一つの柱──”フィクションとは何か”というメタフィクション要素ときれいに合一する。

私たちはなぜフィクションを観るのか。

私たちはなぜフィクションを演じるのか。

なぜフィクションによって他人も自分も傷付け、殺し合い、「生きて」という言葉を残して死んでいくのか。

全ては、この素朴な動作ひとつに集約されている。

エンドロールが流れる。

私たちは立ち上がる。

そして隣にいるひとに声をかけるのだ。

どうだった? わたしは面白いと思ったけど