一眼カメラで星を撮影するときのすべて Part.3 ~事後編集編~

気力の復活、星撮影。

休職していたからこそ、復活してきた写真活動欲、”写欲”。

最近は特にスナップをしていたが、今回は星を撮りに行く気力まで湧いてきた。おそらく1年か2年ぶりだ。

今回の活動の記録を残してみようと思う。

もし、星撮影をしたい初心者がいれば、どんなことを考えているかが一通りわかると思うので一読いただければと思う。

こちらはPart.3、Part.1では事前準備の段階、Part.2では撮影の実践について書いているので、そちらから読んでもらえた方が、よりわかりやすいと思う。

星写真の編集

ここでは2つの編集方法についてお伝えしていこうと思う。

Lighroomだけでできる見栄えのいい編集

Photoshopを使った合成表現

1.Lighroomだけでできる見栄えのいい編集

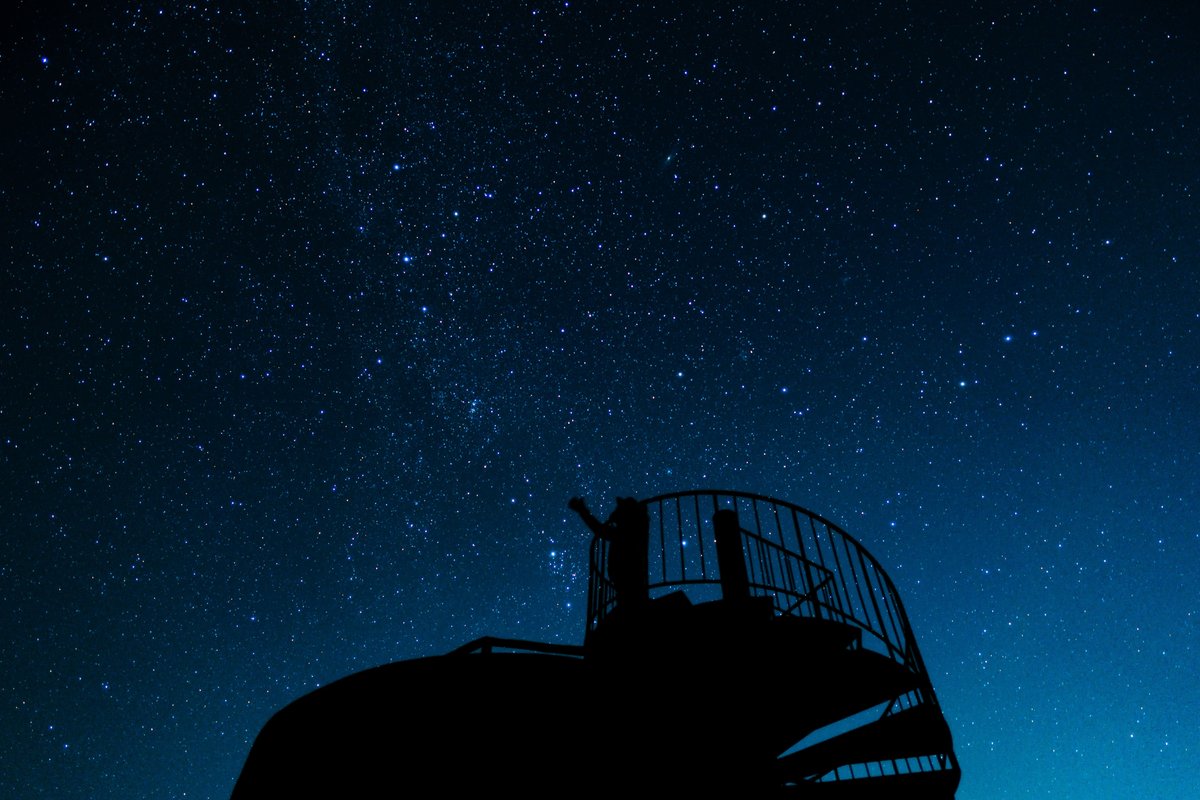

今回はこの写真の編集過程について記載をしていく。

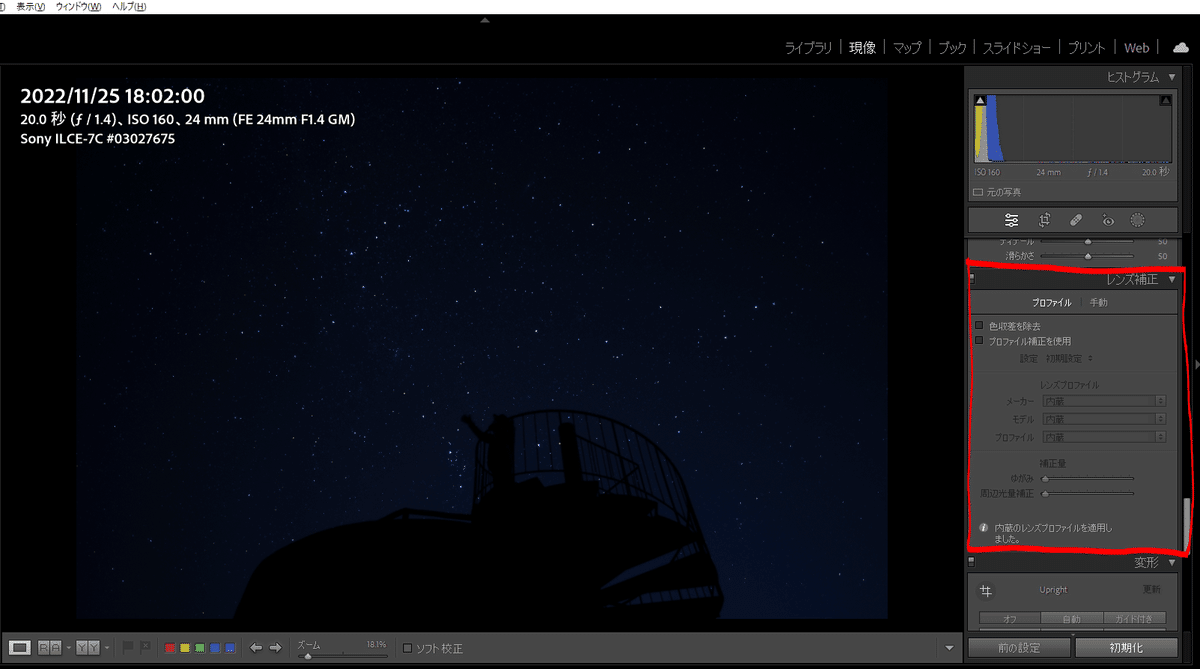

まずは「レンズ補正」を適用し、周辺減光や歪みを治す。

大体広角レンズを使っているときは、少なからず四隅に歪みが出るので、使っておいた方が良い。

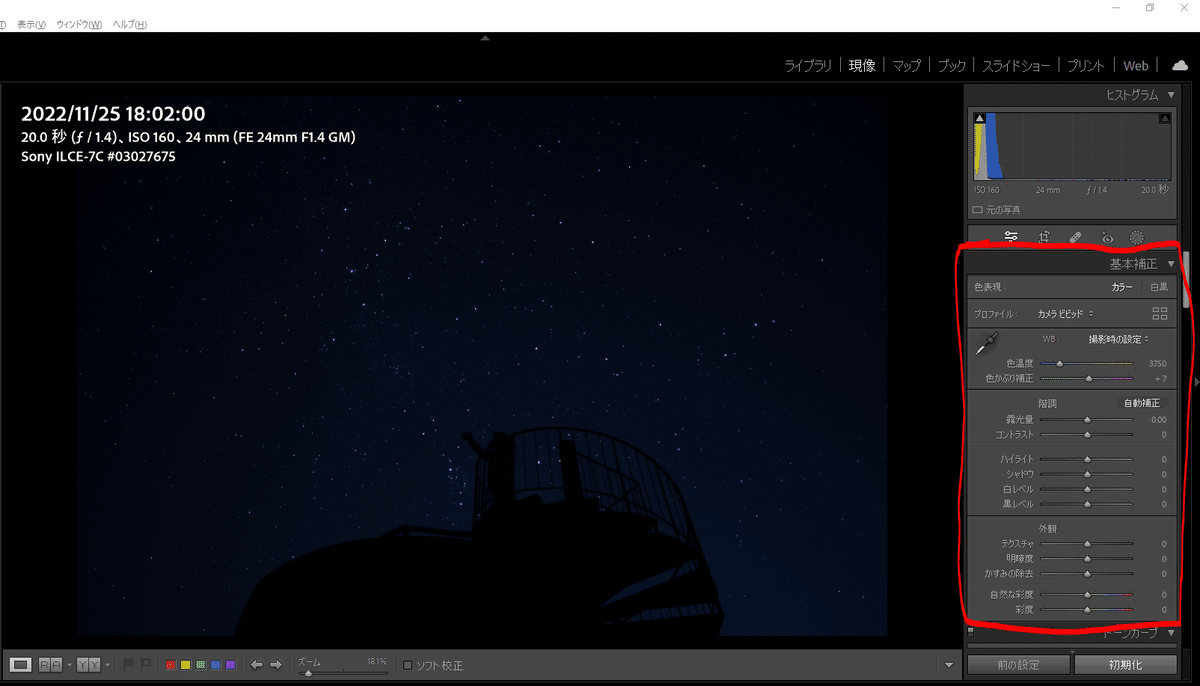

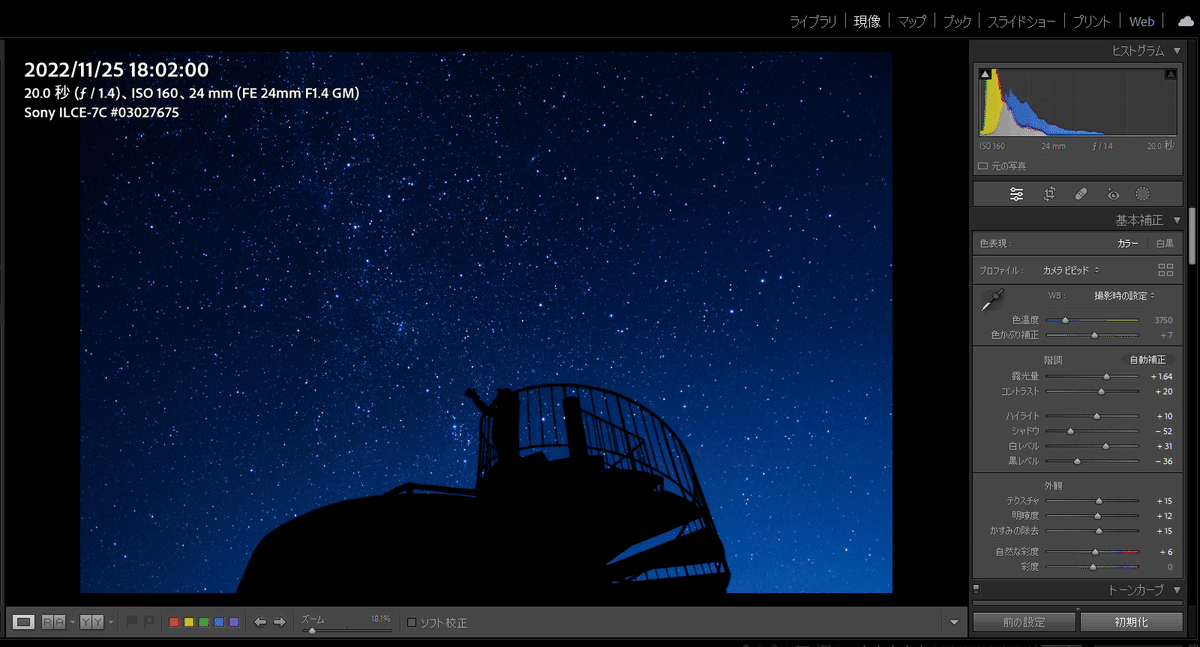

その後「基本補正」をいじっていく。

何事もやりすぎは良くないので注意。

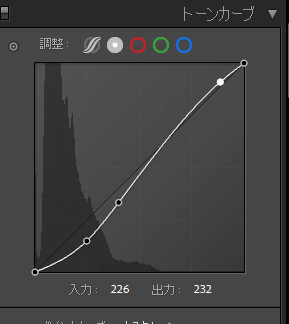

その後、トーンカーブで暗部をより暗くするよういじり、

その分、基本補正のコントラストを下げた。

また青の色味が強かったので、色温度を「3750K」→「4350K」へ変更。

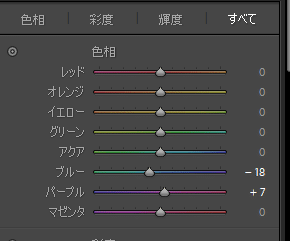

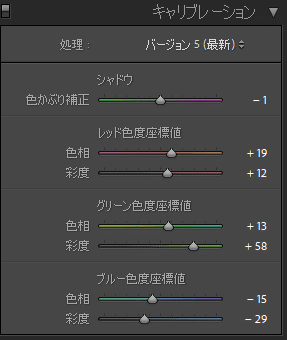

HSLの変更も行う。

青といっても少し緑掛かった青が好きなので、ブルーを緑側へ転ばせる。

キャリブレーションも試験的にいじってみて、完成だ。

もちろんこの後に線形グラデーションを使って写真上部を明るくしてもよい。

撮って出しで出すよりも良い写真だと思う。

色味については、星景写真界隈でもいろいろ談義があるみたいだが、なんでもよいと思う。見たまんまの表現をしたい人もいれば、私みたいに海の中のような色が好きな人もいる。

個々好きな表現をしていければ、良いと思う。

2.Photoshopを使った合成表現

今回はこの写真を使った、長秒露光的な表現にする。

この表現をするためには、撮影時点で全く同じ画角の写真を100くらい用意しておく必要がある。

今回は切りよく100枚だ。

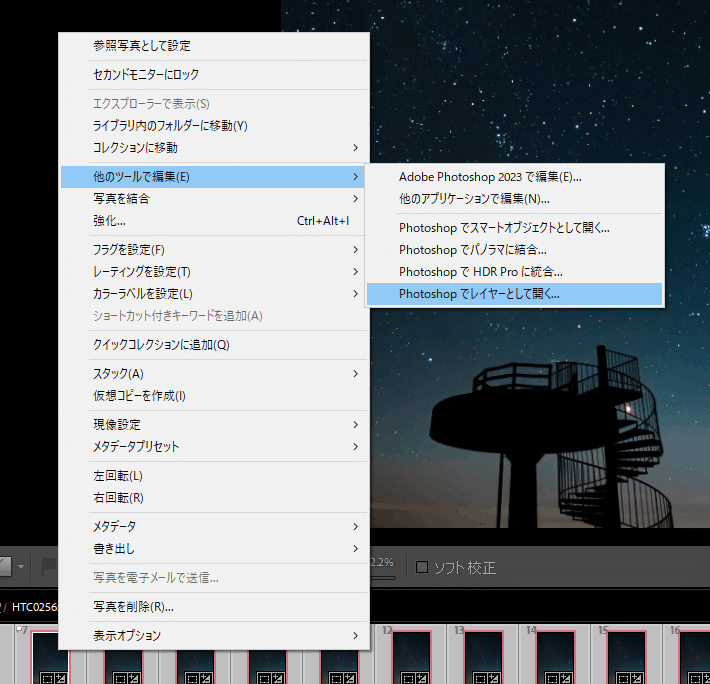

この写真をLightroomからPhotoshopに読み込ませる。

すべて選択した状態でどれか一枚を右クリック、Photoshopにレイヤーとして読み込ませる。

読み込ませるにはバカほど時間がかかるので待とう。

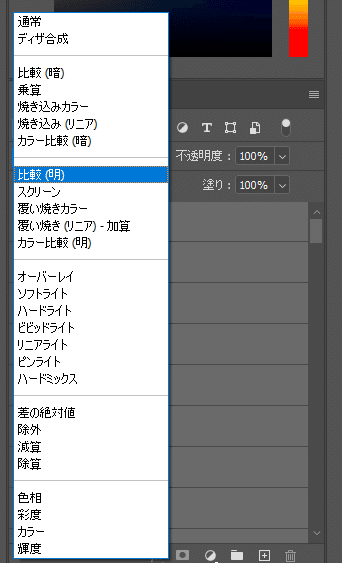

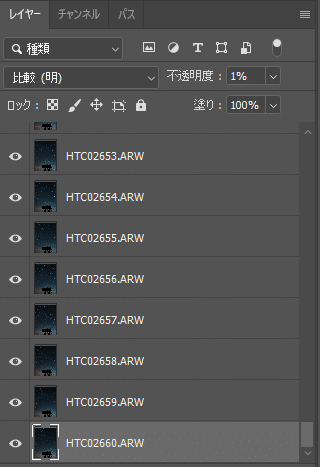

読み込ませたらすべてのレイヤーを選択した状態で「通常」から「比較(明)」を選択。

これが比較明合成というものだ。明るい部分を判別しその部分を合成する。すると、こうなる。

もうすでに圧巻だが、今日はここから少し手を加える。

どちらか片方の端から、不透明度をいじっていく。

今回は一番下、時系列で言うと一番最後に撮影したコマから時間をさかのぼっていく。

それを一つ上のコマでは2%というのを繰り返していく

するとこうなる。

横の線は、飛行機もしくは衛星の軌跡になる。

もしこれが気になるようであれば、元画像から抜く、もしくは修正をしてしまおう。

また、かなり細かい星の軌跡が多いため、これも気になるのであれば、一コマずつ読み込む前にLightroom上でディティールやテクスチャなどをマットに仕上げてもよいと思う。

他にもPhotoshopを使った現像方法はいくらでもあるだろうが、私が良くやっているのが、このあたり。

私の一眼カメラで星を撮影するときのすべて

私が趣味としている星撮影のすべてをここに記した。

3つのPartに分かれてしまったが、それほどやることが多く、また深めていくとこれでは収まらないほどの操作や処理が必要になる。

特にアンドロメダ銀河を、、、と考えると数年では足りない時間が必要になるかもしれない。

初心者として、ここまでたどり着くのにすらかなりの時間を要した。

これがどこかの初心者のためになりますように。