【政策参与のおはなし(その3)】ホームページについて(2021年5月27日ホームページ運営委員向け研修)

今回のおはなしの経緯

日野町役場では各課に「ホームページ運営委員」さんがいて、ホームページ掲載作業など担当しています。新年度になりメンバーも変わったことや、連絡事項も含めた会議に合わせて、45分程度ホームページについてのお話をしたものです。その後、本編でも少し触れているアクセスログを見ながら、どういうページをトップページに配置してご覧いただけやすくすればいいか等、グループに分かれて意見交換をしました。

使っている資料、情報通信白書のグラフで他でもよく紹介しているもので、今回はそこをやや詳しく説明しています。

言いたいことは、シンプルに2つです。

(1)「ホームページで考える」

ホームページについて考えるべき点をアップデートする

(2)「ホームページから考える」

そもそもホームページから離れてWebサービスを考える

本編

皆さん、改めましてこんにちは、東です。初めましての方が多いと思うので少し自己紹介しながらお話をしていきたいと思います。

ここに政策参与って何か大層な名前がついてるんですが、この4月から、役場にお世話になっておりまして、普段は総務課に席があります。いわゆる非常勤の職員でありまして、毎日来ているわけではないですが、今週は昨日から明日まで役場にはおります。

普段は京都で仕事をしておりまして、いくつか自治体の仕事とか、NPO法人をやってたりとかしてるんですけれども、2020年の3月までは京都府庁の職員でした。大学出てからは民間企業に行って、京都府庁に入って13年だったんですが、都道府県庁ということで、その間京都府内の市町村さんと一緒にお仕事もしたことあるので、市町村さんのお仕事の中身、具体的なところまでは仕事について分かっているわけじゃないと思うんですけれども、役所としての仕事は理解しているつもりです。

そういったこともありまして、ご縁があって、4月から政策参与という形で来ています。参与っていう名前なので、いろいろご相談ごとに対して、私ができることあるいは私が知っている人なり、ことだったりをご紹介をして、皆さんの仕事が少しでもスムーズになるようにお手伝いをさせていただくのが私の仕事だと思ってます。

今日のお話

今日は、ホームページの運営委員さんのお集まりだと伺ったので、ホームページについてお話します。今ご案内あった通り、最近の話については、皆さん知ってることも多いと思いますが、実はその知っているっていうことが結構重要なことでありまして、自分の日常の中でそういうふうにしてるんだなっていうことがあったとして、役場の実際の仕事の中で、それをどう生かすかという考え方が重要でありまして、ちょっと役場の話に近いところと、そうじゃないところがいろいろ出てくると思います。

お話の1つはトレンドの紹介と、2つ目は、役場のホームページについて考える上で、いくつかお話をしたいと思います。

この10年の変化で一番大きなこと?

まず最初に質問をします。皆さん頭の中で考えていただいたらいいんですけど、皆さんのこの10年の変化で一番大きなことって何でしょう。

もちろんプライベートでこんなことがあったとか、役場にこの10年間で入られたという方ですと、役場に就職しましたってのもそうかも知れませんけど、何でもいいです。

では、これイメージ写真を持ってきたんですけど、思い浮かべたことの中にスマホがちょっと関わってたりすることってひょっとしたらあるかもしれません。自己紹介で普段は京都にいますって申し上げました。ここまで来るのに2時間ちょっとかかるんですけど、JRに乗ったりとかするときに、10年前、10年よりはちょっと前ですかね、15年ぐらい前までは、ガラケー持ってたりとか本読んでる人多かったのが、今は交通機関に乗るとみんなスマホをやってますよね。

これ、すごく大きな変化で、日本人も含めて、今を生きる人の生活様式を変えるぐらい大きな出来事だったわけです。昨日から日野町に泊まっているので、(ここには載せませんが)NHKの朝のテレビ小説を今朝見ていたら、主人公と子どもが、迷子になって知り合いの人に電話をかけるみたいな、そのワンシーンがありました。当然電話をかけるのはスマホですよね。これが、私が若いときのドラマには携帯電話が出るとか、ポケベルが出るみたいなシーンだったわけで、例えば「携帯がドラマの中でも登場する」みたいなことがニュースになるぐらいの、そういうことがあったんです。

普通、このシーンのように、山で遭難したらもうどうしようもないみたいな、昔だったら狼煙上げるかみたいな話かもしれませんが、こうやって普通にスマホが出てくるような話です。そして、当然電話を受けてる側もですね、会社でのシーンが出てくるのですが、皆さん役場だと仕事の電話は、普通は固定電話だと思いますけど、当然スマホで電話してるんですよね。

そのプライベートと仕事の電話機が違うという話は、表面上の話であって、こういう身近ないろいろ何かをするっていうときに、連絡手段としてスマホはスムーズに溶け込んだ10年だったっていうことが言えると思います。

スマホについて考える

それを如実に示しているのがこのグラフです。直近は2021年の調査で、携帯やスマホを持ってる人のうちのスマホの比率全体です。

母数が最初は2千や3千ぐらいだったのが直近は6000とか8000になっているので、そのまま連続的に捉えるべきじゃないかもしれないんですけど、スマホが92.8%だという調査が出ています。

この90某という数字が重要なわけじゃなくてですね、この傾きに注目してください。この10年で大きく変わったことはなんですかって申し上げたときにお話したことは、数字で表現すると、2021年の10年前である2011年頃にはスマホが2割程度だったのが、今はもうほとんどみたいな話になった、そういう変化があったということです。

そして、この後に出てきますけども、スマホで電話をする他に、皆さんも普段通りSNSしたりとか、ちょっと調べ物するとか、普段身につけているスマホを使ってやりとりをしたりってあると思いますが、そういったことは、全体で見てもこの10年で起こったっていうことと、この変化がこれだけ実は急激であることですね。

だから5年前だけとっても、スマホが半分を超えたみたいな話、これは当時そういうニュースになったように思いますが、これのくらいの水準になったら周りの人を見ても増えてきたなって感じると思うんですが、もう9割に達していると、ほぼほぼスマホであることを前提に考えないといけないみたいな話になっている。

こういうトレンドをどんどんアップデートをしないとですね、話をしてるときの前提が結構違ってくるっていうことがあります。逆に言うと、今当たり前の感じだったのが、ちょっと前はそうじゃなかったみたいということも結構あります。

そうしたときに今日の話の最後の方に出てきますけれども、その役場の仕事の中で、例えばスマホを使う使わないみたいな話って、ひょっとしたら役場で考えるときに、それひょっとしたら何年か前のときのイメージで議論しているとなっていたら、現状と合っていない話になっていることが結構あるかもしれません。

あるいは何人かで話をしてるときに、どうも話がかみ合わないなっていうときは、おそらくは前提としている現状認識が結構違っていて、そこはまずそこを確かめてから議論しないと、実は同じことで議論してるようでいて違う話をしてるみたいなことが結構この手の話で多いことを、まずお話しといた方がいいかなと思います。

高齢者は、スマホが苦手?

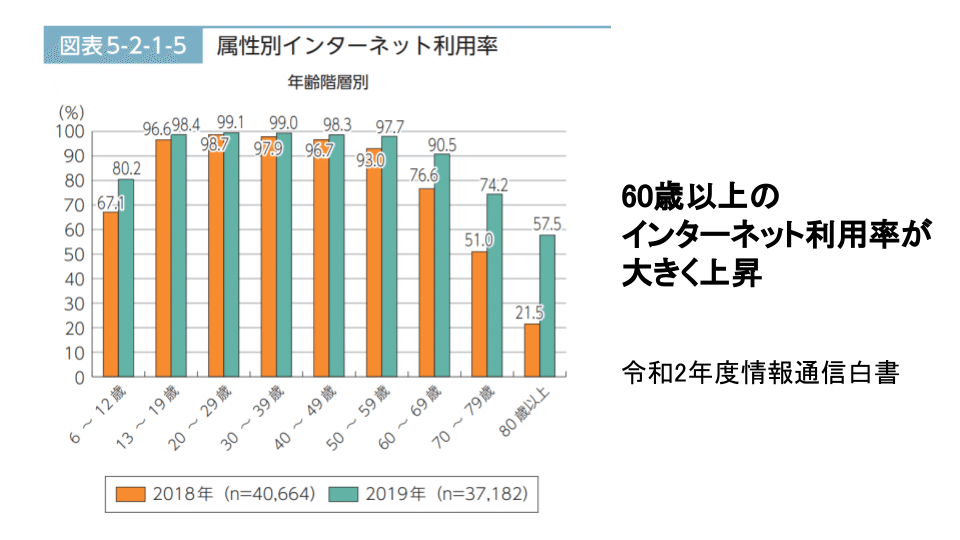

とすると、よく言われる「高齢者の方はスマホが苦手だから」という話。これまでの話で、高齢者の方はインターネットだとか、スマホだとかはちょっと苦手だからね・・・と一足飛びに考えるのはちょっと話が違うんじゃないかなと思った方がいい。総務省の情報通信白書で毎年出しているデータを見ていきましょう。

60歳以上のインターネット利用率が上昇している

年代別でインターネットを使っている割合を示しているグラフです。このグラフも割合そのものというよりも、その変化を見てください。令和2年度の最新の報告では60歳以上のインターネット利用率が大きく上昇しましたっていうことを言っています。

それが出てるのがこのオレンジ色からグリーンの変化ですね、60歳から69歳では、8割弱から9割超え、70代は5割強が74%になりました。80代以上はこれ本当かなって思った人は、その感覚は大切にしてもいいと思いますけど、21.5から57.5になっています。

過去のデータを見ていくと結構振れ幅があるので、これが正しい数字だって考えるのはやや留保したいところですけど、これだけ上昇している変化が示されていることは、この80代以上の方でもあっても、インターネットを利用する方が増えたんだなということを考えておいた方がいい。

また、この60代とか50代の方が10年経ったら、70代、60代にスライドするので、今後はこういう人たち、インターネットはもう普通に使ってますという人たちがお年寄りになっていくっていうことがもうすでに予定されているわけですね。

2019年に増えているってことは、2020年はどうなったか?を考える

では、2017年から2018年の変化はどうでしたかっていうと、こちらの図の左側です。また、2020年はどうだったかは、新しい情報通信白書が今年も出ますので、また変化していると思うんですね。それを振り返ってみたら、この2、3年でさらに大きく増えてきたって言えるかもしれません。我々はそういう時代を生きているというように感じていただければと思います。

インターネットで何をしているか?

もう一つご紹介するのは、ちょっとわかりにくいグラフですが、棒グラフはインターネットを利用する目的ごとの全世代の利用率、例えば全体で8割弱ぐらいの方がインターネットでメールしてますって回答しているとなります。個別にの丸とか三角とかが年齢区分ごとの割合です。例えば60歳以上の方は緑で縁取られた白い丸です。

利用目的・用途にあがっているのが、左から電子メール、次がホームページとかブログ見たり書いたりするもの、3番目の山がSNS、続いて無料通話・ボイスチャット、そして動画投稿、オンラインゲーム、これは若い人が一番高いところに丸がありますね。それから、情報検索。地図を使ったり乗り換え案内みたりであの天気を見るっていうようなやつです。

こうやって見たときに、まず注目していただきたいのは高齢者ではない他の年代の方ですね、例えばこのオレンジの下三角のやつが30代なんですけど、結構どれも使っていますよね。右に行けば行くほどちょっとなじみがない金融取引とかですね、一番右がちなみに電子自治体の利用ですが、左側の方を見るとだいたい結構使ってるなみたいのが見えると思います。

次に、60代以上の方々は、その分布にばらつきがあるっていう感じになっていますね。使ってることが例えば情報検索とかよく使ってます電子メールを使ってますだけど、ゲームはそんなにやっていないみたいな感じで、他の年齢の人は結構どれも使うようになってくるみたいな格好になっていて、お年寄りはインターネットとか、でそのときにスマホが入ってきますけどそういったものを使わないよねっていうのは、やや一面的で、使ってる人は使っている、使ってない人は使ってない。

その具体的な中身までの掘り下げていかないと、高齢者と呼ばれてる人たちがどうだっていうのはなかなかわかりにくいということが、データで裏側から説明してるんじゃないかなと思います。

では、細かく見ると

高齢者のネット利用目的

さきほどのグラフの元資料を見てみましょう。まず、ネットを使うときに何してますかの回答を60代の内訳を見ていくと、これも1年で結構変わっています。メールが一番なのはともかくとして(また、情報収集で地図公共交通情報とか天気と最新のデータではまとめられたので、連続的には見えないんですが)、3番目にSNSの利用が登場してきます。2018年では、ひょっとしたら他の項目に紛れてたのかもしれませんけど、それが大きく出てくるようになってきています。

高齢者のSNS利用目的

次に、そのSNSは何のためにするんですかっていう調査もあって、これは数が少ないので、2018年はどれだけこれを重視したらいいかってのはあると思いますが、コミュニケーションのためっていうのはいいとしても、他の年代でも共通しているの「災害発生時の情報収集」があります。これは、やはり使えるなってわかってらっしゃる人がいて、そういった方々が一部いらっしゃることがこうしてデータで出てきています。

こういった変化がちょっとずつでありますが、1年刻みでも出てきて、それが5年なり10年経つと大きな変化になるっていうのが、この世界では起こっていることがお分かりいただけるのではないかと思います。

どう使っているのかの目的を考えよう

したがって、「高齢者はスマホ苦手だよね」っていうのは結構、解像度が荒い世界で、思い込みに近いかもしれないです。かといって、得意ですかっていうのもややちょっと乱暴なので、どっちかというといろんな人がいるんだなっていうのが、ほぼほぼ正しい認識でしょう。それで、使ってるやり方、内容とか目的とか結構ばらついてるっていうことまではわかるんだけど、少なくとも明確な目的があって使ってるっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。では、それをどう考えればいいかということですよね。

役場のホームページの役割?

そのときにですね、2つ目の話になるんですけど、役場のホームページって何のためにやっていると思いますか。

ホームページ運営委員の目的みたいなのも関わってくると思うんですけど、多分各所属なりでホームページを使って、役場の情報をちゃんと公開しとかないといけないよねとかありますよね。あるいはいろんな人たちに知ってもらいたいからって言って情報発信のためっていうふうなことも言われてきたと思います。

考え方はユーザー視点で

それは正しいんですけども、そうではなくて、ぜひお話したかったのはそれは「役所が言いたいこと」だけであって、それを決めるのはユーザーなんですということです。ユーザーという意味は、ホームページにアクセスする人ということで、高齢者の人はスマホが苦手だから、みたいな話で提供者側が決め付けるのは危険だということです。

アクセスログから考えよう

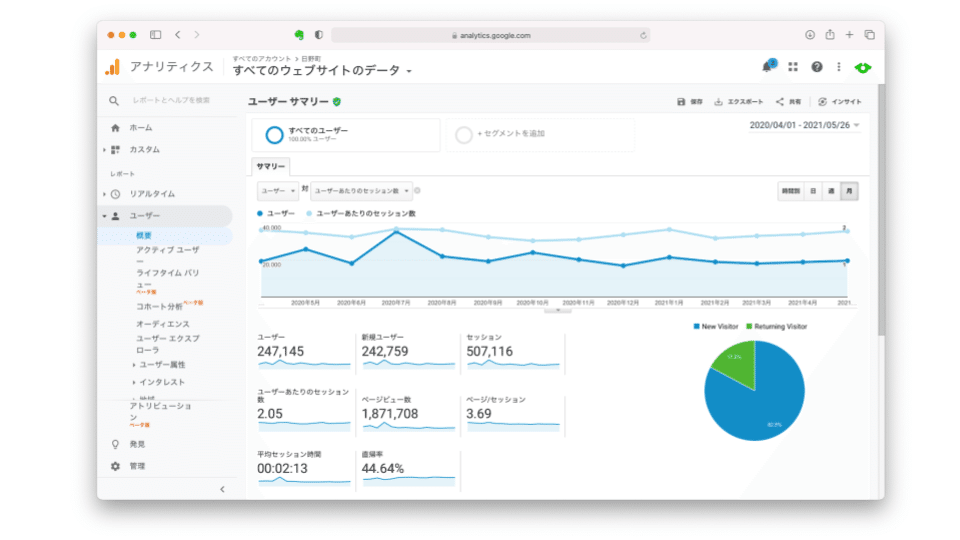

それを如実に出てくるのがアクセスログですね、Googleのサービスを役場ホームページでも使っているので見てみましょう。昨年の4月から現在までの月別のアクセス状況です。昨年の7月、なんかちょっと多いなってなってると思いますこれちなみに何だと思いますか。

町長選挙がありました

そうですね、選挙。おっしゃる通りです。

これ、アクセス数の積み上げなので、分解していくと選挙のところのアクセスが多いとあります。

アクセスの多さ・少なさに一喜一憂する必要はあまりないんですけど、ちょっとした変化でも、理由をブレイクダウンすることでわかってきますし、役場のページでこれぐらい見れたんだなと、自分が管理してるページはどれぐらい見られてるんだろうかなっていうのは毎月報告があると思うんですけども、その数字の感覚を持った上で、どのくらいの人が見に来ている窓口の一つだっていうふうに感じることも重要です。

また、ユーザーが何を使ってアクセスしているかもわかっていて、このページからiOSって書いてるので、iPhoneで見てる人が4割弱ぐらいっていうのがわかっています。次ウィンドウでこれ多分パソコンですね、そしてAndroid。ここで8割ちょっと超えてるぐらいまであるので、ほぼ全てです。

つまり、7割がスマホで3割がパソコンだっていう形になってます。

7割がスマホで見ていることをどう考えるか

この割合は、3割がパソコンで見ていることから考えてみましょう。

皆さんご自身のことを考えて、お仕事以外でですね、役場のページを見るかどうかは別にして、何か調べようっていうときには、ほぼスマホを使ってらっしゃると思うんですけど、そのときと役場のホームページを比べたときに、つまりスマホでご覧になると、ちょっと見にくいんですよね。

その対策は今後検討されると思うんですが、ユーザー側は、そういうところはわかってるので、役場のページから書類をダウンロードするのにスマホだと普通はプリントアウトできないから、家のパソコンでアクセスしようという方がそれぐらい一定程度いらっしゃるっていうことが反映されてこういう数字になってると考えられます。

そういったことで、この数字を見てどういうことなのかなっていうのを考えていくっていうことがすごく重要です。

アクセスの変化をどう考えるか

また、それがアクセス数が増えた場合に、それは何でなんだろうっていう理由だったりとか、こういうスマホでのアクセスが経年でだんだん増えてるっていうことが仮にわかったとしたら、スマホに対応したような見せ方にしないといけないんじゃないかっていうような考え方にならないといけない訳です。

といっても、データでそのままわかるものではないですよね。ズバリそれですって言ってくれたら楽なんですけど、そうじゃなくてその変化が一体どういう理由があって、そうなってるかっていうのを考えなくてはいけなくて、それを決めてるのは、やはりユーザーがどう動いてるかっていうことになります。

アクセスログの話をすると、すごく細かくなるので今日のところはこの程度にして、引き続き企画振興課さんとお話をして、皆さんに情報提供しているアクセスログの内容だとかですね、あるいは何かこういったことを知りたいとか、何かこういう変化がありそうなんだけど、どういうことかなんか調べてもらえないか、といったリクエストをいただいたら、アクセスログの使い方も含めて一緒に勉強していけばいいかなと思います。この程度のご紹介にしますけれども、そういったことがわかる手段がもうすでにあって、使う側がどれだけ使うかって話もなっていることを頭に置いておいてください。

他のホームページを見てみよう

では、せっかく2人1つパソコンを用意いただいているので、役場のホームページを見るだけじゃなくてですね、京都府与謝野町、人口がほぼ日野町と同じです。

与謝野町さんはつい最近、ホームページをリニューアルされました。そうすると、最近の考え方のものが入ったウェブのデザインになっていたりとか、ページの構成になってたりするので、ぜひ見てみてください。

日野町のページとだいぶ違うことをお感じいただいてると思いますけども、役所のページってどうしても情報がうるさくなるんですよね。なんだけど、ここはもう結構思い切って、ドーンとビジュアルを配置し、必要な情報・よく利用されるワードは、整理をして、各課の業務内容を「クイックアクセス」って書いてるぐらいなので、探しいてる各課のページをすぐ見たいという人が多いから、そういう言い方をして気づいてもらうように置いてたりとかするわけですね。

で、他に町政やしごと・産業とか、日野町のページでもそういったカテゴライズを工夫されてやってると思いますけど、そういったものも見せつつ、やはりそういったレイアウトだったら見せたい情報の整理をしているのは、裏返しにそのアクセスログで、どういった動きでアクセスをしてるかを見ながら設計をするっていうことをしていることが分かります。

また、与謝野町ホームページは、スマホでアクセスするとそれに対応した見せ方になってるっていうような形になってます。見ていただいたらわかる通り、パソコンで見られる情報量と、ブラウザで一番この下に、スマホで言うところの緊急情報とかも載ってるんですけど、スマホで最初にドーンと出てくる情報でどうどれだけ伝えるかみたいなことも整理をした上で、緊急情報はこういうふうな形で出そうとかですね、このレイアウトがちょっと違う、何かこういう文字も出てきてる・出てきてないみたいなのがありますね。

その見てる人に合わせた情報発信、情報の表示を通じて情報を届けるということががもともと前提になって、それをホームページ上の皆さんも操作いただいてるCMSで実現しようとしているわけです。

この辺りは、コストとの兼ね合いもありますけれども、リニューアルするときにどういった機能を必要とするかっていうのは整理をしてと考えていかないといけないですし、その際には各所属の皆さんで、どういう情報を発信するかではなくて、ユーザーがどういった情報を求めてるかっていうのを考えて、それにちゃんとフィットするような形で、ページを組み立てる必要があって結構考えてやるわけです。

ですから今後の町もずっとこのページのままじゃないと思いますので、もし変えるときには、皆さんの日頃の仕事というよりかはですね、それを情報出すことによってどういう反応がユーザー側からあるかっていうことを、場合によっては推測も出てくると思いますが、そうじゃないかなということを考えながら考えていくということが重要になろうかと思います。

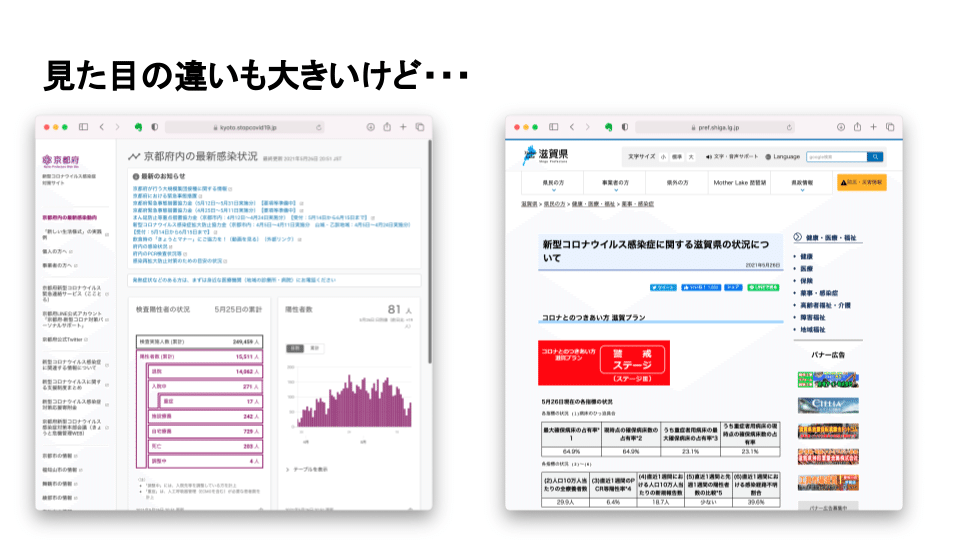

見た目の違いから何がわかるか

また、ホームページを比較するパターンでもう1つお話すると、現在進行系の話で、新型コロナ情報発信・都道府県のページの比較です。

左側は京都府が毎日の感染者数とかグラフで出したりしています。一方、右側は滋賀県ですけども、以前は左のような出し方をしていたのですが、今はやめて、昔ながらの感染者数の見せ方ですね。確かに数字としては出ている、表組みにして一見わかりやすいところはありますが、その前の数字はどうやったかなって気になったときにはわからないですよね。

細かい数字で見せるよりも、政府の検討もそうですし報道は補足的に触れている程度のところもありますが、平均7日間の感染者数が上がってるか下がってるかトレンドで見るっていうのが、当たり前になってきたと思います。

最初は陽性確認が1人出たとか2人出たとかという話があり、日野町も今40何人なってると思いますけど、その1人1人はもちろん感染して大変な目に遭われているので、そういったことを感じるために数字で表現するってのはもちろん大事ですけども、もう一つ見ていかないといけないのは増加しているから自分も行動を抑えないといけないんだとかですね、住民さんの行動に繋がるような情報の発信じゃないといけない、さきほど決めるのはユーザーって申し上げましたけど、ユーザーの行動は変わっていかないわけです。

こうした状況がもう1年以上経っていて、感染確認数のトレンドが増えたり減ったりするっていうのが、報道でもトレンドの強調がなされている中で、情報発信すべきなのはもちろん個別の数字も必要なんだけど、トレンドとして増えているのか減り始めたのか、そういったものとセットでお伝えをして、今どういう状況に置かれてるかっていうのをわかりやすく説明したいがためにこういう表現をとっているわけです。

滋賀県は状況が京都府とやや違う状況なので、またちょっと違うんだということはあるのかもしれません。ですが、こうした見た目の問題は、ユーザー側にどういった情報として受け取ってもらって、どう行動してもらいたいかっていうのがセットになってるものでありまして、そういったものに対する感度というか、この情報を伝えたらどう動くかっていうことをセットで考えている結果が反映されているものであるということです。

見た目と裏の仕組みとセットで考える

もう一つは、さらに重要なことは、さきほどのようなページを作るためにどうしてますかっていうことです。

滋賀県さんのように、例えば日々の情報を、陽性確認何人、病床の専用占有率◯%って書いてます、おそらく担当の方が新しい数字を作ってですねここに打ち込んだりとかしてるんだと思うんですけど、京都府の場合は、メールの中に指定してる様式でエクセルで送ってくださいということになっています。そうすると、メールボックスに届くと添付されてるデータを自動的に抜き取って、スライドの右側のような、ページの裏側で走ってるプログラムに自動的にデータを送り込むという処理がされています。本当は左側のある添付されたデータも、京都府の中の人が入力したりとかしなくてもいいようなやり方がありますが、それはちょっと役所的にはできないということなので、できる範囲の中で少しでも簡単で、そこから後のことは考えなくていいようにしてます。

というのも、京都府の場合では、データ更新の時間が結構遅れたりするんですね。土日だったら違う方が当番でやってて、結構大変だったっていうのは、全国の自治体でも起こっていることなんですけれども、メールを送るは誰でもできると。そのように簡便にして、あとは自動的にできるような仕組みと、その結果としてホームページの更新なり、情報発信なりがセットになってるっていうことを合わせて考える必要があるということです。

ですから、皆さんの担当される、ホームページの掲載・更新という作業そのものも、塵も積もればマウンテンみたいな話で、面倒くさいなみたいなことがあると思いますけども、実はそれは世の中共通の課題でありまして、それに対して自動処理をしようみたいな形もまたセットですでに存在していますので、役場でできることできないことあると思いますが、できることはあるということです。

というか、そもそもホームページが必要?

そうした仕組みを考えていくと、ホームページの運営委員さんにこんなこと言うのもあれなんですけど、そもそもホームページにこだわなくてもいいと思うんです。

例えばでLINEを持ち出しているので、LINEを使いましょうということを申し上げているわけではなくて、ホームページっていう枠を外して考えたときの話で申し上げると、スマホをみんな使ってますよね。では、何で使ってますか。

「スマホで何でもできるからです」っていうだと思うんですけど、今8000万人ぐらいLINE使っているって言われています。クロネコヤマトさんの再配達受付を、皆さんLINEでされてるんじゃないかと思うんですけど、以前は自分たちのモバイルサイト上に飛ばして受付をしてたんですが、LINEでの再配達が便利ですよね。

そんな中で、コロナ禍で荷物がすごい増えていますよね、そうしたときに不在配達になった荷物を早く届けないと、自分たちも大変なんですよね。そうするとお客さん側がスムーズに変更してもらうことが重要ですし、そもそも不在での再配達率を下げないといけない訳ですが、ともかく再配達になってしまった後は、荷物ずっと預かるわけにいかないので、早く配達したいわけですね。

スマホがみんな慣れている操作を実現している

そうしたときに、従前のモバイルサイトのようなやつよりも身近にあるスマホで、かつみんな使ってるLINEの中でやってもらった方が便利だということです。何が便利かっていうと、こういうボタン、設定をすればボタンを出してここ我々も押すだけですよね。以前だったら、今もありますが電話でプッシュホンで、午前中は1をとかって選択していましたよね。それが登場したときは便利だなと思ったかもしれませんが、そういったことと同じことが、スマホでできるようになっています。そしてこういう動作ができるように、標準的な機能で提供されているわけです。

かつ、ユーザー側もこういったことでやることもみんな慣れているので、慣れてる仕組みの方がベースで、ヤマトさんがやりたいことをそれに合わせていく形で実現しているわけです。

それがこういったボタンを押すとか、不在配達証がポストに入ると思いますけど、そこにあるQRコードがあると、これ読み取ってくださいってわかるようなくらいまでやり方が浸透しているわけです。そして、そうしたことを実現するためにスマホの機能を活かすという関係があるわけですね。

エンドツーエンドという考え方

もう一つ書いてあるは、別のものを用意しないっていうのは、電話をわざわざかけてやるみたいなことではなくて、スマホの中で完結するんのであれば、スマホの中で最初から最後まで完結させるっていうようなことを、考えたサービスに切り替えたということです。

行政サービスもエンドツーエンドで

この「エンドツーエンドで考える」というのはすごく重要で、ホームページの情報更新が何か個別の仕事のように、もしお感じになってとすると、そういうのではなくて、ホームページを情報発信・情報公開するという捉え方は、一種の行政サービスと考えて欲しいということです。

では、行政サービスをどう考えるかということは、最近国でも、考え方がだいぶ変わってきていてですね、ぜひ知っていただきたいのは、サービスを設計するときに考えてほしい12ヶ条というものがあります。

スライドには1から6条だけで、もう1ページあるんですけど、その中に、あの利用者のニーズから出発する点は、第1条にある通りですね。行政側が考えるじゃなくて、決めるのはユーザーであって申し上げたことです。

そして、エンドツーエンドは、ちょっとわかりにくい言葉かもしれませんけど、そういったユーザーが決める、ユーザーがなんでそんなことするかっていうニーズを考える上では、1つのサービスや手続きのみを切り取って考えるんじゃなくて、利用者が思い立ったときからサービスが終わるときまで、例えば、何か手続きをしないといけないとなったとき、役所に聞いて、手続きの申請して、何か証明書がもらえて、何か手続きをガス会社に届け出たとしましょう。役所からすると、申請が来て、「はい証明書出しました」だけではダメだということです。

つまり、その先だったり、あるいはそう思い立ったときだったり、役所の中でやりとりが発生する前後のところも含めて考えるっていうのが重要でありまして、ホームページ上で何か手続きをするための案内をする、何かイベントのお知らせをするっていうときも、その前後のことも考えてサービスとしての情報発信なり情報公開なりを考える、そういったことをする窓口がホームページであるっていうふうに、ぜひ考えていただきたいと思います。

ホームページは役場の窓口と同じベースでよいのか?

そうした観点から、役場のページってどうなってるかなって見ると、申請書のまとまったページはできてますよね。まとめているということは、ユーザー側のことを考えているなと思うんですけど、見ていくと窓口で用意している紙をそこで用意しておこうという、同じベースで考えている可能性はあるかなって思います。

行政手続き+スマホ?

そういったときにですね、動画のように紙をダウンロードして持ってきてくださいでなくて、スマホ上でできてしまうサービスができています。本人確認や、支払いもできますみたいなことを実現するサービスがもうすでにあります。

このようにスマホをベースにして、エンドツーエンドで考えるいっても、全ての役所・手続きでできるわけじゃないので、急ぐ必要はないんですけれども、ホームページで申請書を提供しようというホームページでの枠を取り払った場合に、すでにそうしたサービスを実現しているところがあるということを知っていただきたかったものです。

例えば、京都市のサイト、お時間あったら本ページ、ぜひ見ていただきたいんですけど、役場ってPDFを印刷して書いて出してくださいって情報提供されてると思うんですけど、さっき動画でお見せしたような流れで、質問に答えていくと必要な書類が何で、どこで手続きすればいいかがわかるようになっています。

また、面白いのは、結果をLINEで共有できるようになっていますね。ご家族で分担するのにいいでしょうし、その手続の詳細を印刷するってすると、これ私も何回か引っ越したんでわかるんですけど、調べて自分でメモを作って、ちょっとわかりやすくしておかないとわからなくなりますよね。そこが、順番も含めてあらかじめサービスとして提供できるみたいなことがWeb上で完結しているわけでありまして、現状ではそれでも役所で実際はどれだけ手続きしなくてはいけないのかというところもありますが、例えば転入をしたい人が何をしてるかっていうことを考えた上で、どこまで役所としてサービスで提供するかっていうのが考えられてるわけです。

そうしたときに、役場で用意されている届けの様式も、スマホで体験できるこうしたものと大きく違うことにも気がつくでしょう。行政側の都合なのか、ユーザー側に合わせていくのか大きな違いが出ていると思います。

行政サービスを自分でも作れる時代に

ご紹介したようなものを作るには、お金がかかるよね、という話でしょう。ですが、そうしたものでなくても、ちょっとしたサービスは自分でも作れます。それもスマホが可能にしたことの一つです。

日野町役場に来ることになって、皆さんと仕事をするにも、所属がどのような所管になっていて、誰が担当しているかといったことがまったく分かっていません。そこで、行政組織一覧表が、ホームページでも町民だよりにもあったので、それを打ち込んでですね、役所の役場もセットになっていなかったので、1ページにまとめました。電話番号はスマホで番号を押すと電話かかります。この結果、いちいち紙を持たなくても、あるいは役場のホームページのあちこちを調べなくてもこのアプリでできるようになりました。

この他、ホームページの新着情報のデータを自動的に取得したり、日野メールで配信された情報もそうです。みなさんも、こうしたいろいろな情報を手元で情報整理とかしてると思うんですけど、それがスマホの中にあったらどこでもそれが調べられる。持ち出しができない情報をそうしてしまうのはダメですが、自分のために使うみたいなことは、もうすでにいろいろ便利できるようなっています。

こうしたことをやってみると、町民さんがやりたいことっていうことが、役場のホームページ上でどれだけできてるんだろうということも、考えるきっかけになると思います。というのは、これを整理するときに今どこにあるのかなあって調べてから作ったので、そういうところは自然と町民さんの側から考えられるわけですね。

まとめ

最後にまとめとしては2つでして、1つは世の中も思ったより結構進んでます。思ったより進んでいてキャッチアップが大変だと思われたかもしれませんが、思ったり進んでるということをベースにしないといけないのかなっていうことです。

もう1つ、ホームページ上で、どういった情報をどういうふうに整理してやってるかということを通じて、その組織の仕事のやり方とか、判断基準とかっていうのがやや見えてきます。そのような目線で見るかは別にして、知らずしらず感覚として「ああ、この役場は〜」という感じが受け取られているということも少し念頭に置いておいてください。逆に言えば、ホームページを通じて、「あ、ちょっと変わったな」ということを伝えられる媒体でもあるということです。そうした業務にみなさん従事されていると考えていただければと思います。

私のお話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。