DeSo〜Web3時代のソーシャルプラットフォーム

最近、ソーシャルメディアが大騒ぎだ

ここ最近、ソーシャル・ネットワーク界隈が大騒ぎだ。

Twitterがブルーチェックで$8で取得できるだの、Elonが買収して大規模リストラが起きているだの、様々な動きが起こっている。

Metaは業績が伴わず1万人の削減とも言われている。

Twitterの騒ぎは、ユーザーのTwitter離れを生み、移行先をどこにするかの話題がで始めている。

Twitter終了後の移動先候補一覧

— 🎥松重ひろ🎬 (@rat_hiro) November 18, 2022

・Mastodon→なんかつまらない

・Instagram→住み分けたい

・discord→うーん、場所が違う気がする

・mixi→過疎ってる

・TikTok→交流ではない感じ

・Facebook→無理、そもそもPW忘れた

・note→これは世界が違う

移行先はマストドンだとか、JackDorseyのBlueSkyeに期待だの話が出ているが、個人的にDeSoをおすすめしたい。実際に80日以上毎日DeSoを使い、様々な体験をして学んできたことをまとめてみることにする。

Web3って何?それ美味しいの?

ちまたで話題のWeb3というワードがある。集中管理から分散管理へ、DAO、デジタル庁が推進、というコンセプトやキーワードはよく目にするが、具体的にはよくわからないという人が多いのではないだろうか。自分もそんな一人だった。

自分はWeb3を語れるほど理解していないが、この2ヶ月以上試してきたDeSoで体験していることはWeb3そのものの体験なのではないか、ということに気づいた。故に、DeSoはWeb3を体験するのに最も手軽である、という仮説の元、以降で皆さんにご紹介したい。

DeSoのざっくり概要

DeSo(Decentralized Social)は元GoogleのエンジニアのNader Al-Naji氏を中心にDESO財団で開発しているソーシャルメディアに特化したL1ブロックチェーンのことだ。もう少し簡潔に言えばTwitterやFacebookのような企業が集中管理するのではない、分散型のソーシャルメディアのプラットフォームのことだ。

DeSo財団が開発・公開しているDiamondは Twitter型のタイムライン形式のSNSだ。そのためTwitterのように日常的にテキスト、画像、動画などを投稿することができる。Diamondでは長文投稿もサポートされているため、ブログサイトとしても使うことができる。(ただし現在は日本語だけのタイトルを使うとslugが消えてしまう不具合があるので注意。PR送ったけどまだ受け入れてもらってはいない。)

ブロックチェーン上であるか・ないかに関わらず、分散型のソーシャルメディアを実装するという試みはすでに色々なプラットフォームが存在している。

こういった他の分散型ソーシャルメディアと同様に、DeSoは一企業がデータやソーシャルグラフ(人のつながり)を管理保有するのではなく、ブロックチェーンの上で、誰もが自分のコンテンツを保有してソーシャルなつながりをつくり、更にその上で個人が活躍するクリエイター経済を実現しようとしている。

DeSoの何がオススメなのか?

ここからは、自分が実際に使って体験して気づいたDeSoの気に入った点を紹介してみたい。大抵の利用者にとって、プラットフォームが分散か集中かはあまり関心がないはずだ。しかし分散型だから実現できるユーザー体験は、確実に利用者にとって利益となるものがある。

データの所有権と共有

一言でいうと、DeSoはデータは皆で共有し、そのデータを取り扱いはアプリごとに委ねられている。そしてユーザーは自分のデータ所有権を保持し、気にいったアプリを選択できる自由が与えられている、という点だ。

もう少し詳しく説明しよう。

DeSo と Twitterのような既存のサービスは、一見似たようなソーシャルメディアプラットフォームだがその仕組みが根本的に異なる。

TwitterやFacebookなどは、中央集権型のプラットフォームだ。投稿されたデータは企業が管理し、アカウントに紐付けられているが、利用規約に違反しアカウントが停止されるとデータにアクセスできなくなる。またソーシャルなつながり(ソーシャルグラフ)も集中管理されている。TwitterのフォロワーをFacebookには移動できないし、逆もしかりだ。

一方、DeSo は、ブロックチェーンを利用した分散型のプラットフォームだ。そのため、データはブロックチェーン上に保存され、一つの企業が管理するのではない。現在、DeSo財団が開発してるDiamondは最も有名なアプリだが、Diamond以外にもサードパーティのdApp(同じブロックチェーンのデータを使った個々のアプリのこと)を使って、同じデータ、同じコンテンツ、同じソーシャルグラフを扱いながらも、個々のdApp独自のUXや追加機能を体験することができる。

あるアプリの表示アルゴリズムの変更があった場合でも、企業にデータを握られている場合は、気に入らなくてもTwitterを使わなければならない制約がついてまわる。一方DeSoの場合は、もしそのdAppが気に入らなければ、DeSoの上に作られた別のdAppに乗り換える選択が残されている。データやソーシャルグラフはそのままに、新たなdAppに引っ越すことができる。

DeSoでは、コンテンツ・ソーシャルグラフの所有権とアプリ選択の自由が与えられている。

上記の図には表現していないが、そもそもブロックチェーンのデータ自体が中央集権ではなく、分散したノードのネットワークによって同期して管理されている。あるノードがなくなっても、別のノードがあればブロックチェーンは存続し続けるのだ。

コンテンツの価値生成

DeSoのわかりやすい特長の一つとして、コンテンツに価値を生み出すことができることが挙げられる。

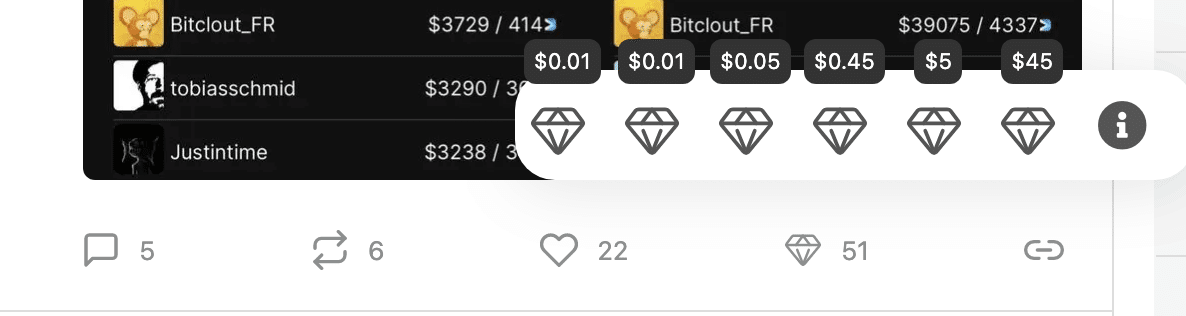

DeSo では「いいね」と同様の感覚でコンテンツに対して、少額のチップ(ダイヤモンドと呼ぶ)を送ることができる($0.01未満〜$45の範囲)。これにより、投稿されたコンテンツに対して、小額ながらも金銭的な価値が生まれる。Twitterのようなつぶやきに、誰かがダイヤモンドを贈ることで、一人一人の額は小額でも、数百、数千になるとその価値は飛躍的に高まる。

これが簡単に実現できているのは、DeSoがブロックチェーンベースのため、最初から$DESOという暗号通貨をネイティブで扱うようになっているためだ。

DeSoにアカウントを作るとウォレットが自動的に作られ、携帯電話での本人認証を行うことで、ウォレットに少額の$DESOが送金される。この残額を使ってコンテンツを投稿することができる。

Facebook や Twitter では「いいね」の数が増えると、投稿の人気度が上がるが、その投稿自体は金銭的な価値を生み出さない。DeSo では投稿自体に金銭的な価値が生まれるため、より多くの人が、誰かにとって価値のあるコンテンツを投稿をする動機づけが組み込まれている。

ダイヤモンドは少額ではあるが暗号通貨の$DESOと等価だ。コンテンツを投稿しダイヤモンドを受け取るだけ、ウォレットの残高は少しづつ増えていく。投稿の際には少額の$DESOは使うが、投稿によってダイヤモンドを受け取っていれば$DESOが枯渇することはほぼ無い(詳しくは後述する)

また、NFT (Non-Fungible Token) を利用することで、コンテンツを限定的なものに仕立て、言い値やオークションで販売することもできる。他のチェーン上にもOpenSeaを始めとしたNFTマーケットプレイスは沢山あるが、DeSoのNFTの取り扱いの容易さは、それらと比較してもとても簡単だ。単純なNFTならDiamondから投稿した画像、動画、もしくは投稿そのものを、簡単にNFT化できるからだ。

これを、これまでのFacebook、Twitter、Instagramと比較して想像してみてほしい。自分の投稿に対して、周囲の人が共感してくれ、ダイヤモンドを送ってくれた時、どのような体験が起こるだろうか?

また、個人的には、DeSo上でのダイヤモンドの送受信は「相互感謝」を実現する仕組みとも捉えている。これまでの「いいね」という評価システムは、投稿に対する受け取り側の評価判断だった。ダイヤモンドの送受信は、いいねとは異なり、感謝を表現する仕組みとして、コンテンツ発信者に感謝を届ける、そんな使い方ができるし、実際自分はそのように使っている。

現在でも、クリエイターへお布施するプラットフォームは存在する。お布施は単方向だが、DeSoはもっと日常的に相互に誰かの行為や発信してくれた情報に「ありがとう」の感謝の気持としてダイヤモンドとして贈ることができるのが決定的に違う。

コンテンツの保存が低コスト

最後に、既存の汎用ブロックチェーンの上でソーシャルメディアを構築する上での懸念点の大きなひとつがコストだ。例えば、NFTや投稿をオンチェーンに格納する際に支払うガス代(手数料)がよい例だろう。何をするにもガス代を気にしないといけない、こんな経験をしたことがある人も多いかもしれない。

先日も、ETHとDeSoのガス代の比較の投稿を見て驚いたばかりだ。なんと20000倍の差があった。

DeSoは汎用的なブロックチェーンではなく、ソーシャルメディアを実現するために専用の設計がされており、徹底的な低コストを目指している。短文投稿はもちろん、長文投稿、画像投稿、それらのNFT化についても、ガス代を気にすることはない。ゼロではないが、実質ガスフリーといってもいいだろう。(ちなみに、1つダイヤモンドを贈るときのガス代は$0.000003だった)

投稿にダイヤモンドを1つ送ってもらうと$0.0005となる(表示では$0.01となっているが実際はもっと少額)。ダイヤモンドをうまく送受信していれば、ガス代が枯渇してしまうことはほぼありえない。

今すぐ使えるアプリが存在する

DeSoブロックチェーン上のデータを扱う分散型アプリ(dApp)が既に様々用意されている。既に紹介したTwitterライクなアプリだけでも、標準のDiamond、多言語化されたDeSocialWorld、高速性やUXにこだわったGemstori、モバイルで使うとためのDesofyといったアプリがある。

更に、DeSo上のInstagramにあたるPearl、TiktokにあたるStori、YouTubeにあたるVideso、RedditにあたるCircleItやhuh.so、MediumにあたるZirkels、OpenSeaにあたるNFTzなどが、既に運用稼働中、あるいは絶賛開発中だ。

これらのアプリはすべてDeSoのオンチェーンのデータを扱うため、アプリが違っても元データは同じブロックチェーン上にある。Diamondで投稿した動画は、Videsoで動画一覧として見れるし、NFTzで登録したNFTは、Diamondのタイムラインにも表示される。

エコシステムは単にアプリの数が多いだけでなく、ちゃんと実用に耐える質であること、開発者が継続的な成長にコミットしていることが重要だ。上記で紹介したアプリは、いずれも今後の事業拡大を視野に入れて作られているので期待が持てる。DeSoのアプリは大抵、そのアプリ名のアカウントが作られている。フォローすれば最新情報を得ることができるし、開発者への連絡も簡単にとれる。

DeSoは前身のBitCloutの時代から、既に2年近く稼働しており、600日以上DeSoに参加している人も多数いる。そうやって地道に使い続けている人たちがいる事自体も、システムの信頼性に対しての後押しになるのではないだろうか。(といってもトラブルが皆無ということではない)

dAppはどのブロックチェーンでも賑わっているが、DeSoの場合は日常的に使えるソーシャルアプリが中心になる。コンセプトばかりが先行してピンとこないWeb3を理解するには、日常的に使うソーシャルサービスによって体験するのが早いと思う。自分もそうやってWeb3が何かを学んできた。Web3の体験をするために、ソーシャルメディア専用のL1チェーンであるDeSoはとてもわかりやすい。

魅力的なコミュニティ体験

DeSoに参加している人たちは、現時点ではクリエイターが多い印象がある。NFTクリエイター、写真家、ソフトウェア開発者、ライター、ミュージシャンなどをよく見かける。もちろん投資家、企業経営者などもいるし、普通の人も多くいる。DeSo財団はアメリカが中心だが、参加者は世界各国だ。

彼らは、DeSoが実現する未来に惹かれて集まってきており、DeSoの成功にはコミュニティとしての盛り上がりが重要だということを、多くの人が口にしている。そのため、新規参加者に対してウェルカムな雰囲気が溢れているし、初投稿には多くの人からダイヤモンドが送られる。

ただ仲良しグループなだけでなく、時には建設的な議論もしている。そいういう意味で、今DeSoに集まっている人たちは、人間的に成長した大人が多いのかもしれない。

先日、DeSoの日本人コミュニティで雑談をした時に、DeSoに長く参加している先輩方はいずれも「DeSoのコミュニティはいい人が多い」という意見だった。英語で会話するのに抵抗もある人もいると思うが、DeepLなどの機械翻訳のツールがある今では、テキストベースの会話では、それほど障壁を感じることはないだろう。

もちろん、もっともっと日本人同士のやりとりも増やしたいので、日本語の記事を書いてるのだけど。

こういったプラットフォームでは、どうしても、暗号通貨、NFT、プラットフォーム自体の話題が多くなってしまう傾向がある。その点に問題意識を持つ人も多く、コミュニティとして意識的にDeSo/Crypto以外の投稿をしてはどうか?という動きがある。プラットフォームを成功に導くのは、技術やシステムそのものではなくコミュニティとコンテンツが重要だと多くの人が気づいているからだ。多様な人が集まり、多様な話題が増えることはDeSoとしても大歓迎だ。

皆がクリエイターになる必要はないし、それぞれが、それぞれの楽しみ方ができる。日常の嬉しかったこと、感動したこと、気になったこと、伝えたいことをただ投稿し、それについて他の人とやりとりすればいい。そんな使い方をしている人も多くいる。そういった様々な人と積極的に関わっていければ、よいコミュニティ体験ができるはずだ。

Twitterからの段階的移行

まさに今日(12/8)、DiamondがTwitterの投稿をDeSoに同期する機能を追加した。

これまで、Oneclout、Setuといった外部サービスによって、DeSoとTwitterの相互同期は可能だったが、本家であるDiamondがTwitterからの単方向の同期を追加した意味は大きい。

Setuは、TwitterだけでなくWordpressを同期する機能を提供しているし(Wordpress連携は試したことはない)、今後はInstagramやLinkedInとの同期も予定している。

Twitterをメインに使っている人は、まずは、DeSoにアカウントを作り、TwitterからDeSoへの投稿の同期を試してみてほしい。Web3的な「コンテンツに価値が生まれ、コンテンツが自分の所有物となり、同じデータが様々なアプリで共有される体験」を、言葉ではなくまず試して体感してほしい。

他のブロックチェーンとは異なり、とりあえず試すだけなら$DESOを購入しておく必要はない(注1)。DeSoにアカウントを作って使うだけならリスクはないし障壁も低い。必要なのは「試してみよう」と思う好奇心だけだ。

注1:現時点(2022/12)は、日本円→$DESO、$DESO→日本円の変換はやや手間がかかるため、本稿では取り扱わない。いずれ別記事で紹介したい。

最後に

今後、ブロックチェーンベースのDeFi(分散金融)の次に、分散型ソーシャルメディアの波がくるのは必然だろう。DeSo以外にも、LensProtocol、Farcaster、先行しているHive、あるいはブロックチェーンベースではないがMastdonなどもある。いずれにせよ中央集権化から分散化の波はすぐそこまできている。

今後の流れとしては、分散型ソーシャルプラットフォームは、様々なものがプロトコルを共通化していき、緩やかにつながっていくのではないかと思う。中央集権ではなく、それぞれが緩やかに繋がっていく生態系が生まれてくるはずだ。その時にDeSoが生態系の中でのメインストリームになるのかは、まだわからない。しかし、今、Web3を体験するならDeSoがもっとも敷居が低いと思う。DeSoを試してみてから、次を考えてみるのをおすすめしたい。

DeSoに関しては、伝えたいことが沢山ありすぎるので、今回はWeb3時代のSNSにフォーカスした内容に絞り込んだ。

収益化という意味でDeSoの最も重要なフィーチャであるクリエイターコイン(CC)の話、具体的なユースケース、ブロックチェーン界隈でよく言われる検閲耐性の話、DeSoの上でのdApp開発、暗号通貨としてのDESO、汎用チェーンとの違い、具体的なDeSoのアプリの話、他の分散型ソーシャルとの比較、などなどこの80日で体験し学んできたことを、少しづつ発信していきたい。

もし、DeSoに参加したら@tkskkdをフォローしてくだされば、相互フォローします。huh.so上に日本人向けのサークルも作っているので参加してみてください。

さぁ、DeSoにいらっしゃい〜。

DeSoに参加したら、↓の記事にダイヤモンドよろしくです(笑)

いいなと思ったら応援しよう!