職員室デジタライゼーションZ02 予定表②

1.作業の重複を回避する

さて、前回も書いたように、これまでの予定表は、「教務主任が全体予定を作成する」「担任がその予定を見て、自学級の予定を立てる」という作業がありました。この作業を削減するために、【importrange関数】を使いました。

まず、こちらのシートです。このシートは、教務主任として作成したデータベースから該当項目に内容が飛ぶようになっています。その際に【importrange関数】を利用しました。このシートが更新されると、

各学級のシートで処理が始まります。

①出力時程:児童に配付する予定表になります。

②変更時程:学級マスターシートから、情報が飛んできます。

③基本時程:年度当初に作成した日課表になります。

このシートでは、行事などの変更時程がある場合のみ、出力シートにその情報が反映されるようになっています。今回の例で言えば、木曜3時間目が音楽になっています。変更がなければ、国語のままです。

あくまでも処理のためのシートなので、担任がいじる必要はありません。実際に、担任が操作するのは、下の画像のシートになります。

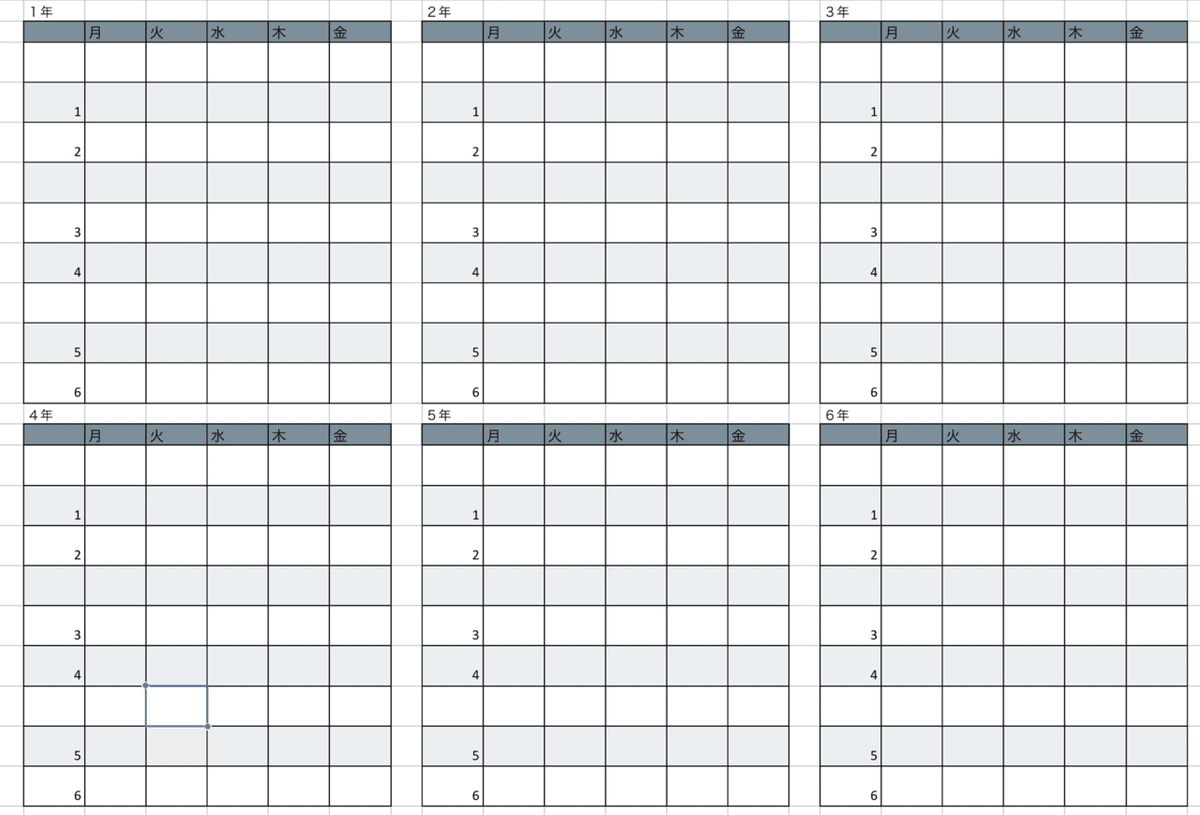

週ごとにこのような形のシートが出力されます。「図工を2時間続きで設定しよう」「社会と算数を入れ替えよう」といった変更がある場合、担任はこのシートを編集します。週の予定が確定したら、印刷して配付したり、classroomで共有したりしています。

なお、「配付用シート」を編集すると、自動的に実施授業時数の計算も行うようになっているので、「週予定の作成」と「時数管理」が一体化しています。

2.使った関数

①importrange関数

他のスプレッドシートの情報を読み込ませる関数。データベースからマスターシートに情報を読み込ませる際に使用。また、マスターシートから、各学級シートに読み込ませる際にも使用。

②if関数

出力時程を確定する際に使用。今回は、「もし、変更時程に情報があったら、出力時程には、変更時程を記入する。変更時程がない場合は、基本時程にする。」という形を取りました。

③countif関数

時数集計に使用。「指定の範囲(週の中)で教科が何回あるか。」を数えました。モジュール制を採用しているので、計算式は、1/3を基本にしています。

3.でもさ・・・

正直なところ、これって、校務支援システムが導入されていれば、楽々処理できるはずなんですよね。でも、自治体によっては、まだ導入されていないところもあります。なので、週予定や時数集計で困っている方には、積極的にシェアしていきたいなと思います。

また、「転記の削減」ということは、実は、「複数体制での確認機会の消失」にもなります。そもそものデータベースが間違っていたら大変なことになる場合もあるので、採用する際は、その点も考慮が必要だなと感じています。

今回は、自分で作ったシステムの備忘録的な側面もありました。お読みくださってありがとうございます。