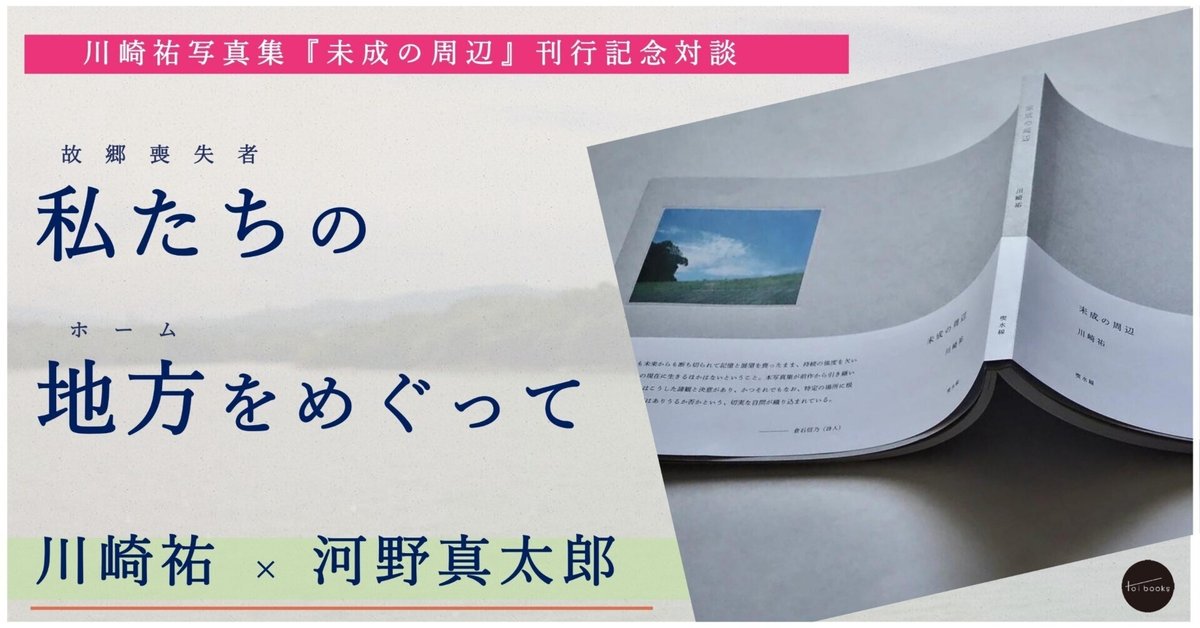

対談:私たち(故郷喪失者)の地方(ホーム)をめぐって 河野真太郎×川崎祐

構成:川崎祐

近代的経験としての「距離を測る」

川崎 今回、英文学者で批評家の河野真太郎さんをお招きしたのは、先日河野さんが出された『この自由な世界と私たちの帰る場所』(青土社)という本を読んで、そこに自分の関心と近しいものが語られていると感じたからです。河野さんは2017年にポストフェミニズムの問題やフェミニズムの持ちうる可能性自体を、映画やアニメなどのポップカルチャー作品を題材にして論じた『戦う姫 働く少女』(堀之内出版)という本を出され、その「増補版」をこの度ちくま文庫から刊行されました。さらに2022年には、「男性性」の問題をかなり深く論じた『新しい声を聞く僕たち』(講談社)を出版されています。これらの関心も引き継いだ『この自由な世界と私たちの帰る場所』の内容自体をもちろん面白く拝読しながら、一方で、その語られ方や書き方、つまり「文体」の側面に感銘を受けました。それぞれの論考は元々『現代思想』や『ユリイカ』などのある意味堅い媒体に掲載された論文であり、冷静でクリアな筆致で書かれています。しかし同時に、非常に実存的というか、どこか熱っぽく、体重を乗せて書かれているという感触があり、そこにとても心打たれました。

その理由として思うところに、今回の本では、河野さんの山口県出身で1974年生まれという背景自体が、つまり、ロストジェネレーションの問題であるとか、地方の問題というものが、あらためてご自身にとってとても大切な問題として迫り上がってきたんじゃないか、ということがあります。そこでわたし自身、写真作品を制作するようになってから地方・郊外を意識して題材としてきたこともありますので、ぜひいろいろお話しできたらと思って、ご登壇をお願いしました。

河野 ご説明ありがとうございます。川崎さんとは個人的なつながりもありまして、私が一橋で教えていたときに、実は川崎さんは私のゼミで勉強されていたというね。そういう個人的な付き合いはありつつ、呼んでいただきありがとうございます。私は、文学研究から始まって、現在ではカルチュラルスタディーズの仕事もしながら、これまで写真については専門的に勉強してきた経験はありません。ですので、今回はあくまで写真の素人の立場からいろいろ伺えればなと思っています。

ご紹介いただいた『この自由な世界と私たちの帰る場所』という本は、2013年に出版した博士論文『〈田舎と都会〉の系譜学 20世紀イギリスと「文化」の地図』(ミネルヴァ書房)という本の系譜に連なるものです。この本で私は夏目漱石の『三四郎』とレイモンド・ウィリアムズを扱って、日本とウェールズにおける近代と場所の問題について論じています。そこで論じたのは、一言で言えば、我々が多かれ少なかれ経験している近代の経験の型のようなものです。もちろん今日お聞きいただいている方の中には都市出身者もいるかと思いますが、多くの方が私や川崎さんとよく似たライフストーリーを持っているのではないかと思います。川崎さんは、大学進学を機に地元を離れられたんですよね?

川崎 はい、そうです。

河野 私も大学に入る際に山口から東京へと、まさに『三四郎』的に山陽本線を辿って東京まで上ってきました。しかし、東京への移動は、何も地理的な移動だけを意味しているわけではありません。それは、田舎から日本近代の中心であり、いずれ西洋へとつながっていく「東京」に向かって移動していくという求心的な動きでもあり、ある意味では日本の近代における典型的な経験でもあるだろう、ということです。そしてそれは、日本だけに限定される経験でもない。先ほど言及したレイモンド・ウィリアムズの経験を例にとれば、彼は、ウェールズの炭鉱地帯の労働者階級の家庭に生まれて、イギリスのケンブリッジ大学に奨学金を得て進学して、最終的にはケンブリッジ大学の先生になります。要するにウィリアムズの移動は、階級移動も含むものでもありました。つまり、近代以降の田舎から都会への移動とは、地理的な移動だけではなく階級=文化の移動も含むものである、ということですね。それは「近代」における典型的な経験なんだろうと思いますが、この認識が『この自由な世界と私たちが帰る場所』と『〈田舎と都会〉の系譜学』の通奏低音としてありました。

さて、前作『光景』で川崎さんは、ご自身の田舎に戻って写真を撮られていました。しかし、それは単なる家族写真というものではない。家族との何とも言えない「距離を測る」という作業をされています。そのことがとてもよく伝わってくる作品でした。そして、その距離の測り方や撮り方は、全く単純化はできないものですよね。写真からは被写体とのあいだに生じている複雑な距離感であったり、近さと遠さみたいなものが如実に感じられる。さらに特徴的なのは、写真集にテクストを付けていらっしゃるところです。『光景』には「小さな場所へ」というテクストが収録されていますが、これはぜひご一読いただきたい素晴らしい文章だと私は思います。この文章が写真の意味を補うものにもなっていて、写真を見た後に読むと、ああ、そういうことだったんだ、ということがわかります。父親とののっぴきならない距離感だとか、お母様の経験だとか、お姉様との関係であるとか、写真を見ただけでは伝わらないところが文字によって補われている性格がある。このように『光景』では、写真とテクストがセットになることでひとつの作品として成立していました。そこでは、ある種のビルドゥングスロマンが、つまりウィリアムズの言う「exile(故郷喪失者)」の帰郷の経験が語られている。しかし、ここで言う「帰郷」とは、字義通りの「帰郷」ではありえません。むしろそれは、一度距離を取って離れた故郷に、距離を測りながら帰る、という経験のことです。もっと言えば、帰郷と言っても同じ場所に帰っているわけではない。撮影者は「exile(故郷喪失者)」として、その場所を既に失ってしまっている。『光景』ではそういう経験が主題として表現されているように思いました。

この「距離を測る」ということで想起するのがやはりレイモンド・ウィリアムズです。ウィリアムズは文化研究者であり批評家であると同時に、小説家でもありました。その第一作が『辺境』という邦題で訳されているBorder Country(1960)で、私がウィリアムズの小説の中で一番の名作だと思っている小説です。この小説では、ロンドンの大学で教鞭をとる大学教員である主人公が、父親の危篤の報を受けて帰郷した際の経験が語られています。帰郷先はウィリアムズの故郷でもあるウェールズの炭鉱地帯の村です。主人公は1950年代の「現在」の地点から、1920年代の「過去」の記憶、ジェネラル・ストライキが起きたこととか、父親の若い頃や自分の子供時代を回想していきます。そして、最後に「距離を測れた」と書くわけですね。この「距離」には、もちろん物理的な距離だけではなく、過ぎてしまった時間と現在との距離であったり、離脱してしまった文化的な距離、さらにはウィリアムズの場合には階級の問題が入り込むので、労働者階級から中産階級へと移動してしまったことで生じたかつての自分との距離をも含んでいます。Border Countryで主人公はそれら多義的な「距離」を測り直す作業を、父親の死を乗り越えながら行っている、と言えます。そして、川崎さんの『光景』はそういったさまざまな「距離」を強烈に想起させているように感じられました。ただし、今の私の言い方では、『光景』があたかもウィリアムズのBorder Countryのような小説として読めると誘ってしまうかもしれませんが、それは違うんですよね。『光景』という写真集は小説ではない。それはとても重要なポイントであり、今作の『未成の周辺』が示すものへとつながっていくように思います。

個別的かつ普遍的な地方の表象

河野 『未成の周辺』に収録されたテクスト「風景の貌をめぐって」には、写真集は小説としては読めないということがはっきりと示されています。引用させていただくと4頁に「写真は物語を惹きつけ、物語を回避する。写真が示すのは物語の端緒であり、それは端緒に留まりつづける」と書かれているんですね。これはグッと腑に落ちる一節でした。つまり、ある種の時間的な連続性と持続性を持っている物語としての小説と写真とは、やはり違うものであるということが明示されている。とはいえ、その点はまた後で詳しく話しましょう。ですのでまずは先に『未成の周辺』の写真について述べさせていただきます。

先ほども言ったように、『未成の周辺』は、『光景』との連続性を保ちつつも大きな展開をしています。『光景』は小説ではないけれども、まなざす主体が自分であり、被写体も親類であることは明確に示されている点で、私小説的な側面がとてもつよい作品でした。一方で、『未成の周辺』は新宮まで出向いても「映える」ものは絶対に撮らない。ある意味では、「映えない」ものばかりを撮り続けています。それは日本の地方や田舎であればどこにでもありそうな「映えない風景」です。しかし、だからと言って新宮という場所の固有性を手放そうとしているわけではない。固有性と普遍性をともに手放さずに「地方の風景」をとらえようとしている点で、やはり『光景』との連続性を確実に有していると思います。

では何が本質的に違うかと言えば、それは、『光景』が私小説的であるのに対して『未成の周辺』は他人の土地を主題に据えていることだと思います。その際にやはり中上健次のことを想起するわけですが、強烈に中上健次と結びつけることができる他人の土地において作品が作られていること、これは前作と今作のあいだに生じている明確な切断です。そしておそらくこの点において、川崎さんは『光景』で私小説的にアプローチした「地方」の表象を、「私」の外側へと広げて普遍化していこうとしている。そう思うんですよね。つまり、個人的な物語が生じていた「地方」それ自体の個別性は手放さないまま、しかし同時に、それをどうやって一般化していけるかということが、『未成の周辺』では試みられている。それが今作における『光景』からの展開ではないかと思います。

写真/小説における「時間」の問題

河野 さらにもうひとつ、『未成の周辺』では、写真における「時間」の問題を考えさせられました。物語としての小説にはもちろん「時間」が生じていますよね。むしろ「時間」を表象するのが小説であるとも言えます。ごく単純な話、本をめくって文字を追っていくと時間も流れていく、それが小説です。より大きな枠組みでとらえるならば、小説とは近代に誕生した表現形式のことです。またこれはさまざまな論者が指摘するところですが、だからこそ小説は、近代における国民国家の「時間」、資本主義の「時間」とも呼べるものと骨がらみの関係にある。そして、そのような近代的な「時間」と不可分な関係にある「小説」という形式が、例えばウィリアムズのBorder Countryにおける田舎と都会の「時間」を、あるいは、現在の自分と過去の自分のあいだに生じた「距離を測ること」を書くということ自体を可能にしていました。

対して、川崎さんの作品からは、「物語の一歩手前にある」「物語になろうとするけれどもそれに抵抗している」、そのような事態がテクストを読む前から写真自体に起こっているように感じられます。例えば『光景』は、琵琶湖の写真が4枚続くところから始まっていました。この4枚の写真は時間的に連続していて、浮かんでいるボートが左から右へと進んでいるんですよね。そこにはあたかも映画のオープニングを見るかのような時間性があります。もちろんシャッタースピードというものがあるので、一般論として1枚の写真の中にも時間は存在しているわけですが、この冒頭の4枚にはそういう時間とはまた別な、どこか物語的な「時間」の流れを生じさせようとする意思が感じられます。しかし同時に、続く写真群からはその志向をストップさせようとする意思もまた感じさせます。

そこで今回の『未成の周辺』です。この作品は写真集として素直に左綴じのパートから読んでいくと、視線が高かったり、どこかぶれていたりする写真が収められていて、それが車窓から撮られた写真だなということがわかるし、テクストを読めばやはりバスで移動しながら撮られているものであることがわかります。この「移動」は、ある意味では『光景』の冒頭で行っていたことを違う形で反復していて、複数の写真のあいだに「時間」が差し込まれていると言えます。だから「物語」を語ろうとする姿勢自体を感じとることができます。

ところが『未成の周辺』は、写真集が表と裏の両方から読ませるループ構造を仕組みとして持っています。そしてその構造自体が「物語」を拒否していると言えます。左綴じの写真集として読んでいくと真ん中で横書きの倉石さんのテクストがあって、ひっくり返して右綴じの写真集として読んでいくとやはり真ん中で今度は川崎さんの縦書きのテクストが載っている。これは単純な話、小説のように表紙から読み始めて単線的に裏表紙に行きつくような時間の流れを、つまり、近代的で均質的な一方向にのみ流れていくような時間の流れを、写真集の形式自体が拒否しているということだと思います。一方で「物語」を志向するジェスチャーを見せつつも、もう一方でそれを拒絶する。これが『未成の周辺』における『光景』から連続し、新たな展開ともなっている点ではないでしょうか。写真集の構造自体が、田舎に帰郷して過ぎた「時間」やかつての「自分」との距離を測るような物語、つまり、ビルドゥングスロマン的な物語に魅了されながら同時に抵抗もする両義的な態度を示している。そういうものとして面白く読ませていただきました。

「家族の物語」を拒絶する

川崎 ありがとうございます。素晴らしいご批評だと思いました。まさにご指摘いただいたような写真と物語の関係や時間や自分との距離の測り方をこれまで考えて制作してきたところがあります。もっと言えば、わたしにはどこかで物語との距離自体を題材にしている向きがあって、さらに言えば物語への距離それ自体が写真というメディウムにおいて一種特徴的なものなんじゃないかと考えているところがあります。そして河野さんにお話いただいた「物語」に関連した話を続けるなら、実は『光景』の制作には、出版した当時はミスリーディングを避けたいという意図もあって話さなかったことがあります。それは、2011年3月11日、東日本大震災の経験です。わたしは被災者でもありませんし、被災地の出身者でもありませんが、あの地震はわたしに「故郷」というものをつよく意識させる経験でもありました。

わたしが生まれ育った滋賀県長浜市という場所は地理的にとても微妙な位置にあります。琵琶湖の北にあって、山を越えるとすぐに福井県敦賀市に着きます。つまり、老朽化した原発がすぐ側にある。もし大きな地震によって原発事故が起きたら、地元は原発から30キロという距離によって分断されてしまう。そんな距離感です。だから地震が起こって原発が大変なことになっているとわかったとき、不安というか、居ても立っても居られない気持ちになりました。だけどそれはわたしにとって複雑なものでもありました。ご存じのように当時わたしは修士の学生としてアメリカ文学と理論を勉強していたので、郷土愛のようなものにはかなりの警戒心を持っていました。だけどいざ事が起こったら故郷が気になって仕方なくなってしまった。そういう意味で3月11日の経験は、わたし個人にとってはどこか居心地の悪い、苦いものとして記憶されているところがあります。とはいえそれがきっかけとなり「故郷」を振り返るようにもなったし、少し時間をおいて『光景』へとつながっていく撮影を始めることにもなりました。東京での生活に慣れてもう昔居た場所を振り返らなくていいんだ、このまま今の生活に馴染んでしまえばいいんだと思えていたのに、忌避していたはずの「故郷」が回帰してしまいました。たしかに心のどこかで逃れられないものだと勘づいてはいたのですが、半ば強制的に向き合わざるをえなくなったというか、なんとも言えない気持ちが残りました。

ですので、『光景』という作品の制作は、そもそも物語過剰のような状況から始まったとも言えるように思います。それが視野に入っていたからわかりやすい物語の構造や筋を回避していったのかもしれません。例えば父親の様子や暮らし、歯型を写した写真などをご覧になればわかるように、この作品の被写体が部分的にではあれ、端的にスペクタクルとしての物語を構成しやすいものであることは明らかだと思います。しかしだからこそ「家族」をスペクタクルに表象することにつよい違和感がありました。家族をスペクタクルに語ることは「家族の物語」の典型を強化するだけなんじゃないか? それは家族を抑圧してきたものに手を貸すことなんじゃないか? その抑圧であったり縛りこそを語る側は解こうとしなくちゃいけないんじゃないか? そういう違和感であり疑問でした。あるいは河野さんが先ほどおっしゃったことに引きつけて言うなら、わたしは間違いなく『三四郎』、あるいは、近代的な意味でのリベラルエリートです。大学院まで行って勉強して普通以上の学歴と教養とを身につけているので。目の前に居る家族はたしかに家族ではあるけれどかつて一緒に暮らした家族のままではありえなかった。必然的に撮影は「家族」を介して生じたさまざまな距離を測っていくことになっていった。距離を測っているうちに家族を縛りつける抑圧のようなものが見えてくるような気がしました。見えてしまった以上、一種の責任においてもその違和感や気づきとともに表現するしかないと思いました。そういうこともあって『光景』ではいわゆる「家族写真」の枠組みが語り落としてきたものを積極的に語ろうとしたところがあるのだと思います。

その結果、目の前にいる人を家族だから写すのではなく、母は母という人として、姉は姉という人として、父は父という人として写すようになりました。正直に言えばそうすることだけで精一杯だったのですが。被写体と自分とのあいだに生じてしまった距離を度外視して撮影したくはなかった。今から振り返れば『光景』でわたしが行ったこととは、家族とは他者であり、その他者とはこちらが容易く理解できるような生やさしい存在ではないこと、それは究極的には理解しえない存在であるということを理解する試みであり、その試みを通して他でもない自分自身が、わかりえない彼/女たちが現に居て、自分もかつて居た場所で深く傷ついていたんだということを、ゆっくりと認めていくことだったのだと思います。

ところで、写真作品の制作には、撮影だけではなく「編集」という作業も生じます。簡単に言えば撮り留めた写真をまとめることですが、まとめる際には何かしらの方向づけが必要となるものです。『光景』の場合は、2013年から撮影を開始して2019年に撮影を終えているのでおよそ6年間撮影に時間を費やしたわけですが、このあいだの自分は決して一定の自分ではありえません。2013年の自分と2019年の自分には、当たり前ですが変化が生じています。その変化が気づかせたもののひとつが、先ほど述べた「家族だから写真を撮って作品にする」ということからの離脱、つまり作品とする際に「だから」を用意することを拒否する、ということでした。それは「家族だから」の「だから」が要請する説話論を拒絶する記述の方法を模索することを自然とわたしに要請してきたように思います。もちろん家族の物語をわかりやすく語る方法を採用すれば、作品は広く了解可能なものとなり、伝わりやすくなるだろうということをわかっていないわけではなかったのですが、そう振る舞ってしまえばその種の説話形が語り落としてきた夥しい数の傷であったり心身が抉られるような体験を全く見えないものにしてしまう。そう思っていました。ただし『光景』は局所的に見るならば自分の体験に根差した私小説的な作品でもあるから、それに適うような戦略なり方法が必要でした。そしてその際に結果的に選択した戦略が――これは後からそうだったと気づかされたことなのですが――河野さんの著作を貫く重要な考え方のひとつでもあるジュディス・バトラーが言う「私とは、私のあなたに対する関係である」という語り方でした。ただしその比重やバランスは慎重に見極めなくてはいけないとは思っていました。間違えてしまうととても見れたものではなくなるな、と。

河野 暴力にもなりえますからね。

川崎 はい。だからそれをいかにきめ細やかに表現できるかということに試行錯誤したところがあります。

河野 『未成の周辺』はその延長線上に置けますか? 置けるような気がするのですが。

川崎 置けると思います。『未成の周辺』では他者の方へと向かう意識を、見ることであったり場所を撮ることの分析や分解を通じて行なった気がします。

「地方(ホーム)」を希求する「exile(故郷喪失者)」のまなざし

河野 お話を聞きながら考えていたのがやはり、『この自由な世界と私たちが帰る場所』で私が重要視していたウィリアムズの「exile(故郷喪失者)」という概念のことです。その主著『田舎と都会』でウィリアムズは、「exile(故郷喪失者)」とは別に「vagrant(放浪者)」という存在にも言及しています。簡単に定義してしまうと「vagrant(放浪者)」とは、どこへでも自由に移動できる人のこと、つまり、故郷が無くても大丈夫な人のことです。一方で、「exile(故郷喪失者)」とは、故郷を失いながらも帰るための「故郷」やコミュニティを希求して作り直そうとする人のことを意味しています。

『この自由な世界と私たちの帰る場所』の序章でイギリスのブレクジットの話をしていますが、そこでデイヴィッド・グッドハートが彼のベストセラーとなった著作『どこかへの道――イギリス政治をかたちづくる新たな部族たち』で展開した「どこでも族(Anywheres)」と「どこか族(Somewheres)」という概念についても言及しています。あらためて定義するなら、「どこでも族(Anywheres)」とはグローバルエリートのことであり、どこに行っても暮らせる人たちのことです。それに対して、「どこか族(Somewheres)」とは、ひとつの場所に縛られた人たちのことを意味し、多くは労働者階級やアンダークラスに属する人たちのことを指しています。EU離脱投票の際には、本来はラディカルな伝統を持っていたはずの「どこか族(Somewheres)」の人たちが保守派に流れたことでイギリスのEU離脱が決まったと言われていて、「どこでも族(Anywheres)」と「どこか族(Somewheres)」の分離や断絶が大きな問題であるとして議論されています。しかし、先ほど述べた「exile(故郷喪失者)」と「vagrant(放浪者)」は、その対立には当てはまらない概念なんですよね。ひょっとすると「vagrant(放浪者)」は「どこでも族(Anywheres)」に当てはまらないこともないかもしれないけれど、ウィリアムズの言う「exile(故郷喪失者)」は、故郷を失いながら新たなコミュニティを作ろうとする人たちのことなので、「どこでも族(Anywheres)」に当てはまることはありえません。これと似たような議論に、東浩紀さんの『観光客の哲学』(ゲンロン)における村人、旅人、観光客という3つの分類がありますね。それはまさに先ほど言ったような、場所に縛られた人と縛られていない人、そしてそのあいだに存在する人というような分類でした。厳密には「exile(故郷喪失者)」と「観光客」は少し違うものではあるのですが、大まかな枠組みとしては同じものと考えてもよいかと思います。

そこで、『未成の周辺』のまなざしのあり方についてです。この作品では被写体として他者の土地が扱われていることもあり、そこに生じているまなざしが、「どこか族(Somewheres)」的なまなざしであることはありえません。ではそれが、他者の土地をバスで移動して撮影しているという意味で東さんの言う「旅人」であったり、グッドハートの言う「どこでも族(Anywheres)」的なまなざしであるかと言えば、またそうとも言えない。むしろ『未成の周辺』に漂っているまなざしは、「exile(故郷喪失者)」的な、故郷を失って故郷から疎外されているのだけれど、何かもうひとつ帰る場所を探しているようなまなざしであるように思えます。そしてそのまなざしのあり方は、バスから移動する熊野の風景を撮った写真群にだけでなく新宮の街を撮った風景写真にも通じているように感じられます。それは、普遍的というか一般的というか、日本の地方であればどこでもあるような風景に見えるのだけど、間違いなく個別の場所を写した風景でもある。この普遍性と個別性の両方を手放さないでいようとする写真の撮られ方が、「どこでも族(Anywheres)」と「どこか族(Somewheres)」のどちらか一方に収斂するのではない、そのあいだに生じているような「exile(故郷喪失者)」的なまなざしのあり方として示されているような気がしました。

堀江敏幸『郊外へ』という先駆的仕事

川崎 おっしゃっていただいた地方や故郷に目を向けるようになった決定的な経験に、わたしの大学時代の先生のお一人でもある堀江敏幸さんの『郊外へ』(白水社)を読んだことがあります。『郊外へ』という作品には、フランス文学を研究する日本人留学生の「私」がパリでの留学生活中に見聞したものを書き綴った滞在紀行記という側面がたしかにあります。ただしたとえそう読んだとしても、そこで描かれたまなざしのあり方が独特だったことは疑いようのないことだと思います。『郊外へ』において「私」のまなざしは、パリの中心ではなく「郊外」に向けられていました。そしてパリ郊外とは、多くの移民たちが暮らす場所です。この本が出版されたおよそ10年後に、当時内相だったニコラ・サルコジがパリ郊外での暴動に際してそこに暮らす若者たちを指して「クズども」と吐き捨てた場所、と言えば想像しやすいかもしれません。

『郊外へ』という作品が画期的だったことのひとつに、思考が右旋回しなかったことがあげられると思います。江藤淳『成熟と喪失』にしても、水村美苗『日本語が亡びるとき』にしても、およそ知識人が欧米滞在を経て書いたものには「日本」を再発見するムーブが、まるで一種の伝統のように備わっているように思います。だけど『郊外へ』ではその方向性が回避されて、「私」のまなざしはまさに郊外へと、パリ郊外に暮らす郊外人とその文化的エートスへと、一貫して向けられています。それは、アジア人留学生と移民というフランスでは明らかに差別を受けやすく、また実際に受けてもいる者同士のゆるやかな連帯を予感させる共感に満ちたまなざしでした。だけど、「私」は帰る場所を持つ文化エリートでもあるから、決して郊外人と同じではありえません。それゆえに『郊外へ』では、パリ郊外が絶妙な距離感とともに語られてもいました。つまり『郊外へ』という作品は、容易には語ることのできない「郊外」という場所について徹底して中動態的な態度で記述された稀なエクリチュールだったのだと思います。

『郊外へ』のなかでもとりわけ記憶に残っている章があります。その章「灰色の血」ではある作家がパリ郊外で十七歳の高校生を相手に文章教室を担当するエピソードが紹介されています。そのとき作家が高校生たちに配布したテクストのひとつがジョルジュ・ペレックの『ぼくは思い出す』でした。ペレックの小説は、「ぼくは思い出す」という一文から書き始められる、断片的な文章が並んだ洒脱なポストモダン小説とも確実に呼びうるのですが、彼がアウシュヴィッツで肉親を失っているという事実を鑑みれば、それはとてつもなく重たい作品だとも言えます。つまり、ペレックは容易には過去を思い出せない。そんな小説を介して高校生たちが文章に吐き出したのが「郊外」への憎悪であり、呪詛でした。そしてこの章はこう閉じられています。「コンクリートのなかで自己を見つめる彼らが、これまで存在しなかったような瑞々しい《詩》を創出するとき、郊外への憎しみは、たぶん愛に近い感情へと変容していくにちがいない」。この文章を初めて読んだとき、わたしは「自分のことが書かれてある」と思いました。

『郊外へ』という作品が気づかせてくれた、自分と自分が語る対象は決して同じではないという感触は、『光景』を制作しているあいだ、ずっと手放さなかったつもりです。母や姉の体験をわたしは知っているし、彼女たちが抱えこんでしまった感情も想像することができます。だけど、わたしはもうその土地の人間ではありません。移動できてしまいます。ですから、自分と彼女たちが同じであるとは絶対に言えない。それはわたしと彼女たちのあいだの断絶なのですが、そういう断絶なり切断を前提にしたうえでもなお撮るという行為が、『光景』と、その後の風景の撮影にはあったように思います。だからそれは「風景写真」としてよくできていてはいけない風景なんです。わたしが見ていた風景はもっとぐずぐずしたもので、そのぐずぐずを掬いとる方法が必要でした。簡単に言えばスナップを撮るようにパッと風景を撮っていただけなんですが。写真にしてしまえばいかにも対象として生じているように見える木であったり建造物であったりにピンを当てずに、中間ピントとでも言うのか、視界に入っているものと自分とのあいだのしっくりくる場所になんとなく適当にピンを置いて風景を撮るというような。そんなことを繰り返していました。だから風景写真としては失敗しているというか、なんとなくモヤっとしているように思います。だけどそういうふうに中途半端でぐずぐずしているのがちょうどいい(笑)。日本の地方の風景は一見すると類型的なものですから、写真にしてしまうとタイポロジーというか、ベッヒャー・シューレ的な画面を構成しやすい。だけどそれは感触的には自分の経験と似ているようでだいぶ異なっているものだから、写真としては失敗した、ぐずぐずの風景写真ばかり撮っていたいと思いました。たぶんわたしは、写真はアートに、写真家はアーティストになる必要はないんだと思っているんだと思います。

河野 『光景』と『未成の周辺』にはやっぱり共通したロジックがあるということですね。『光景』はご家族を撮っているんだけれども、その「家族」は一般化されてはならない。家族が日本の地方都市にいかにもいそうな人たちへと一般化されることを拒むということが、『光景』ではとても大切なことだったのだろうという気はしていました。そしてそれは今回の『未成の周辺』における地方都市としての新宮の風景でも同じである、と。日本の地方の風景ってこれだよね、同じように見えるよね、と言えてしまいそうだけれど、そういう類型化に抵抗するような撮り方が方法論としてなされている。そのことが今のお話を聞いていてよくわかりました。

表象の暴力と中上健次

河野 川崎さんが言及された人であったり地方の風景であったりを一般化してしまうようなまなざしへの抵抗とは、言ってみれば対象に暴力を加えないこと、つまり表象の暴力をいかに加えないかということでもあると思います。実際に『光景』でもそういうことが問題化されていましたよね。また、『光景』ではジェンダーの問題が明確にあらわれていました。地方あるいは田舎における「家族」を考えるとき、ジェンダーの問題は切り離せません。特に私や川崎さんは男性ジェンダーであり、移動者でもあるので、地方における家族の問題をジェンダーの問題や地方から離脱できた自分の位置について考慮に入れないまま考えることはできません。対象と同じ物差しで地方や家族について考えられると思ってしまうこと自体が、一種の暴力になってしまいます。そして『光景』ではお母様やお姉様の経験が、つまり地方都市における家父長的な暴力に晒された経験が仄めかされながら描かれていましたが、ここにジレンマが生じます。それは、男性であり移動に成功した都市エリートでもある写真家が、地方に暮らす母や姉を他者として写すということ、それはいったいどういうことなのか、という問題系です。しかしこの言及は、決して『光景』への論難ではありません。そうではなく、結果的に『光景』という作品が示すことになったこのジレンマには、およそ表象全般にかかわってくる、相当な難問を孕ませているように思う、ということなのです。

そこでやはり中上健次のことを思い浮かべることになります。中上健次については『未成の周辺』でも意識されていただろうし、収録されたテクストにも名前こそ出さないものの登場しているわけですね。もちろん写真集を読む側も中上健次のことを知っていれば当然彼について意識しながら読むことになります。中上健次の書いた紀州サーガは、紀州という「土地」の話でありながら、ある意味では人工的に作り上げられた、全く標準的とは言えない「家族」の話でもあり、さらにはそれが崩壊していく話でした。そこには確実にジェンダーの問題が、家父長的な体制のなかで抑圧される女性たちの姿が描き込まれていて、それゆえに中上の作品群は、「地方」が抱える非常に根深い問題にかなりの程度肉薄していたように思います。そしてそのことと私とを引きつけるなら、今回『この自由な世界と私たちの帰る場所』に1章を割いた桜庭一樹さんの『少女を埋める』という小説があげられると思います。

桜庭一樹『少女を埋める』とジェンダーの問題

河野 『少女を埋める』論である「The Return of the Native ――『少女を埋める』と、少女が帰る場所」という章は元々依頼があって書評として書き出したものが気合が入って論文になった文章なのですが、この小説は桜庭さんの半自伝的なフィクションとでも呼びうる作品で、コロナ禍で父親が危篤になって帰郷するというまさにウィリアムズのBorder Countryと同じ構図を持っていました。また、私事にはなりますが、私もまたコロナ禍が始まった頃に父親が亡くなって山口に帰郷してなんとか葬式をあげられたもののその後はまともに墓参りにも行けないような日々を過ごしました。ですので、この小説はそういう私の経験とも響き合う、個人としても研究者としてもとても思い入れのある作品です。ただし、それでもジェンダーによる経験の非対称性は残る、ということですね。桜庭さんの小説では、『少女を埋める』というタイトルの通り、地方や田舎における家父長的で男性中心的な社会の中で決定的に苦しい経験をするのは女性であるということが主題として厳しく描かれていました。そしてそういう田舎の家での経験が語り手にとっては大きな傷となっていて、その傷との向き合いが作品では中心的に記述されていたように思います。

そこで今日話しながらずっと考えていたことなのですが、故郷や家族と向き合うことは自分のトラウマと向き合うことでもありますよね。そしてそれを乗り越えることは、物語にもなります。しかし川崎さんの場合は、先ほどから話しているようにその物語を素直には語らない屈折したところがあります。それは、やってはいけないことはやらない、簡単に物語にしてはいけない、ということでもあるから、誠実な屈折なのだと思います。そしてそういう物語への抵抗が、これまでの作品にはあらわれていたように思います。さて、話をジェンダーに戻すと、今回の『未成の周辺』ではジェンダーという主題は明示的にはあらわれてはいません。しかし、中上健次を経由すればあらわれているように思えるのですが、この辺りはいかがですか?

川崎 まず桜庭さんの『少女を埋める』についてなのですが、わたしは河野さんの論文に触発されるかたちでこの小説を読みました。論文のなかで河野さんも論じられているように、この小説は、小説という形式への切実な賭けのようなものとして作品のなかに「批評性」が導入されているように感じられ、その点に大変感銘を受けました。河野さんも関わっていらっしゃるKUNILABOというNPO法人の主催で行われたアニー・エルノーに関する講座をわたしも受講していましたが、『少女を埋める』に感じた気配はアニー・エルノーのテクストに漂うものとどこか似ているような気がします。だからそれは、小説によく似ているけれど、小説ではないもの、つまり「エクリチュール」と呼ぶしかない何かのように思いました。もちろん桜庭さんは小説家であり、ご自身の自意識としても明確にそうだと思います。だけど、自他ともに小説家だと認めている書き手が、自分の家族や故郷というトラウマ的な記憶や場所を小説として書き進めていった先に、その記述は小説という形式を逸脱して何か別のものになる、そして小説のままでは触れえなかった何かとても大切なものに触れている、少なくともわたしにはそう見える、そのことにとても感動しました。ですから、『少女を埋める』は、一見すると地味な小説のように見えるかもしれないけれど、その実とても革新的なテクストなのではないか、そういうものとしてきちんと評価をする必要があるんじゃないか、というのがわたしの『少女を埋める』に対する見立てです。

続いて『未成の周辺』におけるジェンダーですが、これは象徴的なものを故意に語り落とすことで暗示しているところがあります。例えば新宮の風景のパートでは、神社や史跡を撮らないとか、火祭りを撮らないとか、神話的にはその種のものを象徴するものをわざと語り落とすようなことを行っています。ですので、撮らなかったり、撮っていても外には出さなかったり、そういうとても簡単なことを撮影と編集を通して行うことでアプローチしているようなところがあります。

物語を志向しながら物語を拒絶するモード

川崎 中上健次については、今回の作品の中心というよりも新宮に行くきっかけであり誘い手だったように思います。彼の作品を読み込んでいないければそもそも新宮には行っていないので。とはいえ中上健次の作品の複雑さを語っていくことは重要だと思っています。とりわけ彼の作品におけるジェンダーの表象はとても歪というか、抑圧された女性の姿は必ずしも企図しないかたちで書き込まれている側面もあるかと思います。写真家っぽく言えば「偶然、写り込んでいる」とでも言いますか。そしてその書かれ方を説明する際には、フィクションとしての彼の小説だけではなく中上健次自身の体験も参照する必要があるように思います。そんなに頑固にテクスト論主義者っぽく読まなくてもいいのかなと(笑)。

中上健次は、思春期の頃に彼のお姉さんたちがかなり厳しい部落差別を受けていたことを見たと話したり書いたりしているんですよね。例えばあるお姉さんは明らかな就職差別を受けていたり、また別のお姉さんは恋愛感情を寄せられた相手に自殺されてその両親から「お前のせいだ」と言われていたりと。後者の場合は、具体的には、自分の息子が中上のお姉さんに恋愛感情を寄せていると知った両親が相手が被差別部落に住んでいるからと反対したことに怒って自殺したというようなことが中上さん自身によって語られています。中上さんは1946年生まれであり、明け透けで激しい部落差別を受けた世代の人です。このことは彼の作品を読むうえで決して軽く扱ってはいけないことだと思います。もちろんインターネットやSNS登場以降の現代における部落差別もまた、非常に陰湿で、酷いものであるという認識は前提としたうえで、です。それは、中上健次の小説には一種過剰な美しさとともに描かれているところがあるから、余計にそう思います。そして一見すると男性中心的な彼の小説世界において、丁寧に読み込めばどこか逞しくも生きている女性たちが喘がざるをえないような現実であったり抑圧であったり苦しみがまるで偶然写り込んだかのように、それゆえに仔細に、描かれている。それは、中上さんが、彼のお姉さんたちの体験を直接見て、そしておそらくはご自身でも経験されて、わたしたちが想像すらできないような複雑な感情を抱いていたことの反映でもあるとわたしは思います。その意味でも中上健次の小説が内含させている屈折や複雑さをきちんと言葉にしていくことは批評的にもものすごく重要なことだと思います。

自分の作品に関連づけると、中上健次という人と作品は、『未成の周辺』においては呼水的な存在であり、また、それ以上ではないとも思うのですが、一方でこれまで話してきたような物語への抵抗という意味では水面下でずっとわたしに影響を与えてきたように思います。とりわけ『未成の周辺』においては、この写真集が、写真というメディウムが持つ、肯定的にも否定的にもとらえうる限界に、その形式自体によって言及するという批評性の導入に相当な示唆を与えてくれたように思います。それはある種の写真作品は物語や説話を逸脱せざるをえないということであり、また、写真を語る言葉は、これは積極的な意味において、純粋な小説にも批評にもなりえないということで、それゆえにそれは写真とともに語る際に直線的ではないぐずぐずな言葉のかたち、エクリチュールを要請する、ということだったように思います。すみません、なんかよくわからないことを言いました(笑)。

河野 いえいえ。私が川崎さんの写真とテクストがひとつになった作品の形式について最初に申し上げたことに、ある意味お墨付きをいただいた気もします。やっぱり小説や物語を志向しているという手触りが川崎さんの作品にはあって、かつ同時に、それへの抵抗も確実にそこには介在しているということなんですね。だから川崎さんの作品には、写真というメディウムで表現することによって最初からわかりやすく物語批評を展開しているわけではなく、物語りたいんだけれども物語れない、物語りたくない、という力学が存在していて、むしろその点こそが重要なポイントなのかな、と感じています。

内的差異=インターナル・ディファレンス」をめぐって

河野 中上作品における男性と女性の表象のされ方の違い、そして被差別体験の「質」の違いの複雑さを考えていくこと、それは中上作品の「内的差異=インターナル・ディファレンス」を考えるということでもあります。この概念については、やはりウェールズを経由すると理解しやすくなるところがあるかと思います。『この自由な世界と私たちの帰る場所』にはウェールズ文学論も収録していますが、ウェールズという土地は必ずしも都会であるイギリスに対して田舎であるウェールズという「田舎と都会」の二項対立だけが重要というわけではありません。むしろウェールズ内部における差異を考えることがより重要だと思います。例えば、私はサバティカルでウェールズに1年ほど暮らしていましたが、あるとき隣町のカーディフに行く用事があったのでそれを近所のおじいさんに伝えたら「気をつけろよ」と言うんですね。疑問に思って「どうして?」と聞くと、彼は「あいつら何話してるかわからない」と答えるんですよ。これは笑い話みたいなものですが、一方でウェールズという土地の複雑さについて言及している側面もあるかと思います。ウェールズという土地は山と谷がとても多い。山を越えて谷に町が作られ、また山を越えて違う谷に町が作られる、そんな土地です。そうすると、物理的には近い位置関係にある町同士でもおじいさんが言ったように「何を話しているかわからない」状態が生じてしまうんですね。つまり、一見すると同じ土地だと見做しうる土地において、微妙な差異が生じているということです。そして中上健次に話を戻せば、中上の故郷であり彼が描いた紀州とウェールズは似ているように思います。

たしか『紀州 木の国・根の国物語』のなかで中上は「紀州は山がちで平野がない。そしてそのことがものすごく重要なんだ」といった主旨のことを書いていたように記憶しています。つまり、紀州と一括りにされてしまう土地の内部においても歴然と差異は存在している、ということですね。中上が言及した差異とは直接的には紀州内部の土地と土地とのあいだに生じている内的差異のことを指しますが、彼が描いた世界を経由するならばそれは、階級的な差異、ジェンダーにおける差異、障害の有無における差異へと敷衍させて考えることができるように思います。ですから中上健次の小説には、被差別部落の比喩としての――もちろんそれだけには留まらないものなのですが――「路地」を背景に精神的にも肉体的にも病んでいく女性や男性が描かれていたものの、彼/女たちの傷であったり苦しみは「路地」にだけ還元される性質のものではありません。そうではなくて中上は、「路地」という場所に生じてしまった複合的な差別であり差異がやはり複雑に絡み合っている状態そのものを描き出そうとしたのだと思います。現代的な言葉で言い表すのなら――それは私には使うことに抵抗がある言葉ではあるのですが――そこには、「交差性=インターセクショナリティ」と呼びうるものが確実にあった。そしてそのことを手放さずに中上の作品を読んでいくことが重要なのではないかと思います。中上健次の小説が示すような複合的な差異にアクセスして何かを語っていくことは、それを見えにくいものにしてしまう物語や説話への抵抗にもなりうるのだと思います。

川崎 お話を聞きながら思い出していたのが、修士の頃に研究対象にしていたジャメイカ・キンケイドのことです。わたしは河野さんもよくご存知の故・三浦玲一さんのご指導の下でキンケイドについての修論を書きましたが、あらためてキンケイドが見せる屈折した態度について考えたいと思いました。彼女は旧イギリス領のアンティグア出身であり、ちょうど1960年代の公民権運動の頃にアメリカに単身移住して作家になった小説家ですが、移住に成功してから実に複雑なまなざしを故郷に向けた作家でもありました。今日の話の流れで言えば、そのまなざしは移住者だから持ちえた、抑圧されて堕落したポスト・コロニアルな故郷の状況に相当苛立ったものでした。でも、理由あってキンケイドはそのまなざしがとらえたものを直接的に小説に描くことはできず、おそろしく複雑でスキャンダラスな反/半自伝小説『私の母の自伝』を書くことになりました。

また、書評の依頼を受けて集中的に読み込んで感銘を受けた小説家にJ.M.クッツェーがいます。クッツェーの作品もまた、南アフリカにおける白人男性という彼が文化的に成功することに寄与した諸条件を反省的に見返すまなざしによって貫かれていますが、その態度は過剰なまでに倫理的と言えます。だけど、というよりはそれゆえに、クッツェーの小説は、例えば『恥辱』がそうであったように、やはり過剰なまでにスキャンダラスな展開を描いてしまうことになります。誠実な態度で対象としての故郷を見つめながら、しかし同時に、ときに倫理を食い破ってしまうな展開であったり、抑圧された場所に生じている複合的な差異であったりを描いた中上やキンケイドやクッツェーのような屈折した小説家にわたしはかなり影響を受けてきたんだと思います。そして彼/女たちの屈折であったり複雑さは、単に反動的な状況への暴露に留まるようなものではなく、現実の世界の複雑さ、どうしようもなさ、歴史の行使する暴力を抉り出すような相当な深さを伴うものでした。そして今日河野さんとお話しながら、大学の卒論で中上健次について書いて、その後大学院で理論を徹底的に叩き込まれて、キンケイドについて、中上について書いたことを発展的にアプローチするかたちで修論で書く機会があったからこそ、今こうして屈折した写真とテクストを展開しているのかもしれないな、と思いました。いつの間にかこうなってしまいました(笑)。

河野 私の場合、川崎さんが影響を受けたと言う作家や小説にあたるものは、もしかしたら今日中心的に話してきたウィリアムズというより、むしろモダニズム小説であり、ヴァージニア・ウルフなのかもしれません。実は今日ずっとお話ししてきたこともウィリアムズ以上にウルフに近しいのかもしれないとも感じていて、このことをもう少し話したい気もしますが、そろそろ時間のようですね(笑)。

質疑応答

質問1:お話を聞きながら、かなり考えて作品を作っていると感じましたが、今後の展望はお持ちでしょうか?

河野 それは聞こうと思っていました。

川崎 あります。再来年に大きな展覧会をするのでそれにあわせて動かしています。構想自体はずっとあったものなのですが、これまでの延長線上にあるような他者や言葉へのアプローチがあると思います。

河野 小説を書いたりはしないんですか? 今回も前回もテクストを読んでいると文章をもっと読みたいな思いました。写真も見たいですけども、小説を書いてもいいんじゃないかな、と。

川崎 どうでしょうか(笑)。それに関連して言えば、河野さんの今回の本を構成しているのは論文ですが、これまでの著作で展開した関心を引き継いだ上で迫り上がってきた地方やロスト・ジェネレーションの問題への向き合い方も読み込めるところがあって、論文なのにとても熱っぽいものを言葉の端々に感じました。だから今後はどこかでそういう色合いの長いものを読みたいなと思いました。エッセ・クリティックというのか、批評的散文のようなものを。

河野 そういうものを書けというんですね(笑)。

川崎 ディディエ・エリボンの『ランスへの帰郷』のような、個人的な経験から社会的な事柄も視野にとらえて語っていく、ある程度の長さを保った知的なテクストというものを、自分が編集者だったら企画したいな、と思いました。

河野 そうですね。個人的には文体や書き方をシフトさせていく必要があると思っています。ここ10年くらいで自分の書き方が変わったなと意識したのは、『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』という研究社から出た、それこそ先ほど名前が上がった三浦玲一さんたちと最後は合宿をして作った本です。あの本で書いたようなものの書き方が、自分の書き方をシフトさせたという気がしていて、今はまだその延長線上にあると思っています。ですから、おっしゃるように、また違う書き方を発明したいと考えています。

川崎 素直に読みたいな、と思いました。今はエッセイがブームで、そこには第4波フェミニズムの影響も何かしらあると思っているのですが、小説以外の散文形式が小説とはまた違う流れを生むことはとてもいいことだと思います。一方で、職業的な研究者にかぎらずあきらかに専門的で理論的な知的訓練を積んできた人たちが知的であることを厭わない趣きの、だけれど論文や評論の形式では書きえない文章がもっと書かれてほしい気持ちもあって。現在は知的であることがどこかで忌避されてしまう雰囲気があるような気がしていて、論破ゲームじゃないですけれども、いかがわしい論理や話法が過剰に価値づけられて、とても粗雑なかたちで思考や言葉が扱われているように感じます。そういう傾向のなかで意図して人文学的であるというか、容易には結論が出せないようなものにいちいち立ち止まって、あれこれ考えあぐねていくような思索であったり態度があらわれているような文章は、とても貴重なんじゃないかと思うんですよね。もちろんそれは入門的なものと両輪でされていくべきなんだとは思いますが。

河野 では、書きます(笑)。ちなみに今度出る本があるんですけれども、これは『戦う姫 働く少女』と同じ系統と言えばそうなのですが、最後の方で少しこれまでの自分の書き方にはない試みをしています。それが成功しているかどうかはわかりませんが、自分の書き方を客観視して一度離脱して、あらためて余白を作るというようなことを試してみたところがあります。

さらに付け加えておくと、果たして自分のなかに書くに値するものがあるのかとはずっと思っているところはあります。例えば川崎さんが写真でされているようなことは、自分の傷に直面しているという意味でも精神的にも厳しいことのように思うんですね。私は性格的に傷とか自分にとって苦しいことはどんどん忘れて心を守るタイプなんですよね(笑)。昔のことは思い出せないところがあるんです。意識的にトラウマはトラウマのまま忘れてこれまでやってきたところがあるので、あらためて自分のなかに書くに値するものがあるだろうかと思うところがあります。

川崎 そういう意味では『この自由な世界と私たちの帰る場所』という本は少し違うんじゃないですか?

河野 とはいえ直接的に自分の経験を扱うわけではないじゃないですか。だけどおっしゃったように知的操作ということは大変重要なことで、ウィリアムズの言うダブルビジョンですよね。ベタな意味での自己ももちろんいるけれども、自分の存在から一度離脱するような抽象性を持つことも重要である、と。これは何も知識人にかぎらず近代人であれば誰もが持ちうるものです。社会学的には再帰性と言うんでしょうが、本当に大切な人間的な能力だと思うので、これを否定しないで肯定的にとらえて書いていきたいですね。

質問2:『未成の周辺』は前後どちらからも読める写真集ということで、ミロラド・パヴィチ『風の裏側』を思い出しました。この構成は作品を撮っている段階からすでに考えられていたのか、それとも写真集を制作される段階になって思いつかれたのか、その辺りについてお聞きできますか?

川崎 後者です。写真集にまとめようと考えたときにアイデアが出てきました。それが、一応の答えなんですが、一方で実は今回の作品は、撮影の過程で自分が何をやっているのかわからないところがあったんです。ですが、半分オートマティックに撮影しながらイメージになってあらわれてくるものは妙に面白いなと思ってもいたので、撮影の段階では撮影行為や作品への解釈を固定させずに「何をやってるんだろう?」という疑問形を頭のなかで転がしていました。だからAlt_Mediumでの展覧会をしたときに、これは本にできるなという確信を得て、そこではじめてどういうかたちがこの作品にとって適当かどうかを考えはじめました。

『光景』の制作途中から自己表現をしたいという気持ちがどんどんなくなっていって、自分にとって作品制作は、作品が求めるもっとも適当なかたちを一緒に見つけてあげる、作品が作品になるために最低限必要な手伝いをしてあげる、そんな感覚に近いものになっていきました。作品になろうとするものに余計な圧をかけたくないというか。今日の話の最初のほうに出てきた夏目漱石に、『夢十夜』という短編集がありますよね。そのなかに面を掘るエピソードがあるんですが、それは、面を掘り出そう掘り出そうと思っても面は掘れなくて、掘ろうとせずに掘ったら自然に面を掘れた、面は埋まっていた、という話でした。ちょっとよく言い過ぎてるかもしれませんが、イメージとしてはそんな感じです。作品になるかどうかわからない行為にわりと長い時間付き合っていたら、その行為が作品になろうとするタイミングがなんとなくわかるようになって、行為が作品になるために身につけるべき適当なかたちがいつの間にか見つかっている、そんな感じなんです。

河野 今のお話を聞きながらなるほどなと思ったのは、制作だけでなく「読む」という行為にも通じる、川崎さんにとっての作品のイメージです。作品って実は変化しているんですよね。もう少し説明すると、作品を作った作家なり批評家はいつも生成の途上にいて、実は作品自体も揺らいでいる、ということですよね。大学院を出られてからご自身で作品を掘り進めていくプロセスを経たことでその点に気づかれたんだな、と思いました。一見すると作家や批評家って、最初からエスタブリッシュされた存在のように見えてしまうんだけれど、本当はそうじゃない。常に変化の途上にいて、だから作品も揺らいでいる。作品の持つそういった側面をとらえられたときに、はじめて作家や批評家と正面から向き合えたという気持ちが得られると思うんです。ご自身で創作のプロセスを経験されて、そういうものに気づかれたのかと勝手に想像をして、率直に素晴らしいなと思いました。

川崎 ここに来て文学研究が回帰してきた感じがします(笑)。いずれ戻ってくるだろうと三浦さんもそうですし、河野さんもおっしゃっていましたけれども、意外なかたちで回帰してきたな、と思いました。大学院を出て就職してからの数年は、実は学術的なものへの反発がものすごくありました。それはきっとやり残したという感覚だったり悔いに近いものだと思うんですが、作品制作のプロセスを経験したことで、職業としての研究者になるという目的や縛りからようやく自由になれてその価値を素直に実感できるようになったんだと思います。もしかしたら今自分が一番したいことは勉強かもしれないですね(笑)。

河野 今、あらためて勉強して読み直してみたら色々見えるぞ、というね。それはひとつの展開というか、視界がひらけていく感覚ですよね。

川崎 でも英語を放置してしまったので(笑)、また勉強してアクセスできる資料を増やしたいですね。河野さんも最初は葛藤もあったと思うんですけれども、今のお仕事は必然的にカルチュラルスタディーズへと向かわれていて、そういう姿を見ていて、もしかしたら自分もテクストの種類を選ばなくなるかもな、とも思います。だから、最初の質問に戻るとより遠い先の展開という意味では、写真の文脈だけではなく文学研究の流れから何かヒントらしいものが見えてくるのかもな、という気もしています。

質問3:川崎さんがシャッターを押したいときや実際に押すとき、そして撮影をつづけていく過程において、今日語られたような揺れ動く自分は意識していますか? それとも、そういったものをなるべく排除して目の欲望に従うように撮影されているのでしょうか? あるいは、意識したり意識しないように努めたりする、そのせめぎ合いを楽しんでいるのでしょうか?

川崎 両義的だと思っています。撮影では「あっ」と思った場所を風景として単純に撮っているだけなので、それを欲望に従っていると言えばそうだと思います。だけど――あまり撮影の行為自体をロマン的にとらえたくはないので言い方が難しいのですが――その「あっ」には良い意味でも悪い意味でもいろんな経験が乗っかってしまっているとも思うんです。そして経験はそんなに簡単に脱げるものではなくて、完全には排除できないものだとも思っています。だから撮影の後の編集作業において、その「あっ」を見つめ直す視座を常に持っておかないと良くないなと思っています。

河野 写真集を作るまでに何枚くらい撮ったかは言えるものですか?

川崎 『未成の周辺』は終売したフジフィルムの10枚撮りのブローニーフィルムを使っています。バスから撮影したものは大体2分に1回シャッターを押していたので、1回の撮影で24-25本くらい使っていました。それをたしか12回ほど繰り返したので、バスからのものは3000枚前後。新宮の風景はその倍を撮っているので6000枚くらいでしょうか。

河野 1万枚はいきませんか?

川崎 ギリギリ1万枚にいっていないくらいだと思います。『光景』はメインで使っていたのが36枚撮りの135フィルムだったから、もっといっていると思います。数えていないので正確な数はわかりませんが。だから撮った後の作業が大切になってきますね。これに関しては文章を書いてきたということが大きいと思っていて、大量の写真のなかから作品にしていく写真を選ぶことは、自分にとってあまり文章を書くことと変わらない感じなんですね。

河野さんもこれまでたくさんの文章を書かれてきていらっしゃいますが、きっとその都度確信を持ちながら言葉を選んでるだろうし、でも一方で、必ずしも確信を持ちきれない状態においても言葉を選ばれているとも思うんです。例えば完成された文章を読むとき、逆説の「しかし」や順接の「だから」という接続詞を約束事としていったんは100%の逆説や順接と受け止めて読み進めていきますよね。だからこそ「論理」は構成されて、高校や大学の入試問題なんかも成立できるように思うんです。だけど、文章を書いている過程において書き手は必ずしも、「しかし」を100%の「しかし」の意味として、「だから」を100%の「だから」の意味として使っているわけではないはずなんです。言葉の選択には書いている人の心身の状態も影響しているだろうし、あるいは論理的に書いているつもりでも「しかし」と「だから」のあいだで無意識に揺れた結果、なんとなく「だから」の方に近いと直感して「だから」を選んだり、あるいはその逆だったり、もっと別の「そして」を選んだりするようなことはたくさんあるんじゃないかな、と思います。

言葉の選択には常に揺れ動きがあって、だから、文章を書く過程において書き手には、どれほど確信を持ちながら書いているつもりであっても、確定できない選択をひたすら続けている不透明さの只中にいる感覚がつきまとうように感じます。そしてそのことは、大量の写真のなかから写真を選んで作品にしていく過程ととてもよく似ていると思います。例えば3万枚のなかから写真を選んで作品に仕立てるとき、たとえ確固たる方針のようなものを持っているつもりであっても、その方針通りに進むことはほとんど無いんじゃないか、と。それはそんなに論理的な行為ではなくて、というよりもむしろ、論理自体が揺れ動いている只中で生じている行為のような気がします。だからか、わたしにとって写真を選ぶことと文章を書くことは、もちろんメディアが表現するものに大きな違いはあるものの、行為としてはとてもよく似ていて、作業としては同じようなだけど違うことを2つ同時にやっている、そんな感覚に近いのかと思います。

河野 精神分析みたいなものかもしれませんね。精神分析って人間の無意識の欲望のドライブみたいなものを直接的には扱えないから、言葉を媒介にして間接的に取り扱うということを行うわけじゃないですか。だから文章を書いたり、想像するに写真を撮って選んだりするという行為には、実は精神分析における無意識のようなものが働いていて、本当には自分が今何をしているかわからないという領域があるんだと思います。わからないものを暴走させて野放しにするとか、あるいは、ある程度はコントロールするのかという程度の違いはあるのだけれど、究極的にはコントロールはできないものなんですよね。私の場合も自分が書いた文章に対して、なんで自分がこう書いたのかわからない、ということがよく起こります。一方で、場合によっては、今回はきちんとコントロールして書けたな、と思えることもあるんですよね。だから、先ほども言及した新たな文体を発明するというときには、やっぱり時々は言葉を暴走させたいというか、自分でも何で書いたのかわからないけれど、そんな文章を自分は書いてしまった、という感覚であったり状態がものすごく重要なのだと思います。そして写真を撮ったり選ぶときにも実は似たようなことが起きていて、それはそんなにコントロールはできないんことなんだろうな、と思いました。

(2023年10月14日に行われた、toibooks主催のオンライン・トークイベント「私たち(故郷喪失者)の地方(ホーム)をめぐって」を再構成したものです)

プロフィール

河野真太郎 Shintaro Kono

1974年、山口県生まれ。専修大学国際コミュニケーション学部教授。専門はイギリス文学とカルチュラル・スタディーズ。著書に『〈田舎と都会〉の系譜学 20世紀イギリスと「文化」の地図』(ミネルヴァ書房)、『増補 戦う姫、働く少女』(筑摩書房)、『新しい声を聞くぼくたち』(講談社)、『この自由な世界と私たちの帰る場所』(青土社)、『はたらく物語 マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』(笠間書院)、『正義はどこへ行くのか』(集英社新書)、共編著に『終わらないフェミニズム――「働く」女たちの言葉と欲望』(研究社)、翻訳にトニー・ジャット/ティモシー・スナイダー『20世紀を考える』(みすず書房)、『暗い世界──ウェールズ短編集』(堀之内出版、編訳)などがある。

川崎祐 Yu Kawasaki

写真家。2017年、第17回写真「1_WALL」グランプリを受賞。2018年、ガーディアン・ガーデンで個展「Scenes」を開催。同作で第44回木村伊兵衛写真賞最終候補にノミネートされる。2019年に『光景』を赤々舎より刊行し、同時期に個展「光景」をニコンサロンで行う。2022年に3年ぶりの新作「未成の周辺」(Alt_Medium)を発表。2023年に写真集『未成の周辺』(喫水線)を刊行し、同名個展をkanzan galleryで行う。2025年には「あざみ野フォト・アニュアル2025 川崎祐(仮)」展を横浜市民ギャラリーあざみ野で開催予定。そのほか、文芸誌や書評誌等にエッセイや書評、短編小説を寄稿。