二十世紀最大の遭難・漂流の記録:『エンデュアランス号漂流』と『エンデュアランス号大漂流』を読む

デフォーの創作した『ロビンソン漂流記』*1を持ち出すまでもなく、漂流記(ノンフィクション)は究極の状況における人間を描くもので、ふだんは雑事に追われてあまり考えることのない人生や生命について、われ知らず思いをめぐらせるきっかけになったりします。

寒い冬には暖かい部屋での冷たいアイスクリームがおいしいように、寒い時期には、あえて極寒の南極での遭難と氷海での漂流、生還という、人類の歴史のなかでも特筆すべき海の冒険(というより、あまりにも過酷な試練)についての本を手にとってみるのも悪くはないでしょう。

ここで、紹介するのは、『エンデュアランス号漂流』(アルフレッド・ランシング著、山本光伸訳、新潮社)と、『エンデュアランス号大漂流』(エリザベス・コーディ・キメル著、千葉茂樹訳、あすなろ書房)です*2。

前者の刊行が1998年、後者が2000年と、ほぼ相前後して翻訳が出版されています。

それからしばらくして、米国での映画化、欧米や日本での後追い作品の刊行など、出版・映像の世界におけるエンデュアランス号ミニブームとも呼ぶべき現象が起きますが、いわばその先駆けになった本ともいえます。

エンデュアランス号は1915年に南極ウェッデル海で沈没したのですが、昨年(2022年)、海面下3000メートルの海底で107年ぶりに発見されました。潜水ロボットで撮影された映像(ナショナル・ジオグラフィック)を見ると、ほぼ完全な姿で、しかも極寒の南極海だけにフジツボや海草が付着せず、かなりきれいな形で残っていましたね。

で、この二作は、それぞれ特色があり、おもむきも違っていますが、それについては後ほどふれることにして、

まず、このエンデュアランス号とそれに乗船したシャクルトンの遠征チームが何をしようとし、いかなる経緯で遭難、漂流、生還というドラマを演じざるをえなかったのかについて、時系列に沿って、ざっと見ておきましょう。

南極点到達から南極横断へ

南極をめぐる探検といえば、まず1911年12月、ノルウェーのアムンゼンのチームによる世界初の南極点到達があげられます。

よく知られているように、このとき英国海軍のスコット隊も南極点をめざしていたのですが、到着はアムンゼン隊から一ヶ月ほど後で、その帰路、アタック隊の4人全員が死亡しました。

アムンゼン隊が犬ぞりを使ったのに対して、スコット隊は馬ぞりと雪上車(機関の故障で、最後は人間が徒歩でソリを引いた)だったことが、極地で明暗を分けたとされます。

この栄光と悲劇の鮮烈な対比については、数多くの本や映画のテーマとなり、何度も取り上げられています。

余談ですが、英国スコット隊の悲劇の報は、当時の新興国・日本の若き船乗りの卵たちを乗せて世界一周航海の途上にあった商船学校の練習帆船・大成丸にも届いており、彼らは寄港した南アフリカ・ケープタウンでの追悼式に義援金を提供しています。その後、セントヘレナ島でナポレオンの墓を訪ねてから寄港した南米のリオデジャネイロでは、スコット隊を南極まで運び、主がいなくなった今となっては失意のどんぞこで帰路についていた英国の帆船テラノバ号とも遭遇して交流し、深い同情を寄せています*3。

シャクルトンに話を戻すと、このアムンゼンの南極点到達の後、彼は南極大陸横断を具体化させます。

シャクルトンは1901年から1903年のスコットを隊長とする南極探検隊に参加した経験があり、その際にスコットは南緯82度15分に達し、最も南極点に近づいた男として一躍名を上げました。

ところが、スコットとシャクルトンの間にはわだかまりが生じてしまいます。シャクルトンが体調不良で動けなくなり、それが南極での遠征隊の負担となったことをスコットが公表したため、二人の間に感情的なしこりが残った、とされます。

それから数年を経た1907年、南極点到達を目標とする遠征隊が結成され、シャクルトンはそのリーダーを務めました。その際の遠征で、彼らは南緯88度23分まで到達しました。南極点まで、距離にしてわずか156キロです。シャクルトンは英国の英雄となり、ナイトの称号を授与されます。

アメリカの探検隊が北極点に到達するのは、それからわずか2年後。さらに、その2年後にはアムンゼンの南極点到達と、極点到達競争はピークに達していました。

ですから、アムンゼンが南極点に到達する前から、シャクルトンは極点到達については、誰が実現するにしても時間の問題であり、自分が主導権を握る遠征では、さらにそれを凌駕する冒険でなければ注目もされないし、それまで以上の栄光も得られないと判断し、南極点を超えて大陸の反対側まで、つまり南極大陸横断を企図したのでした。

余談ですが、こうした一連の経緯をみていくと、名を上げた冒険家や探検家が社会の賞賛をあびる一方、その周囲には詐欺まがいのエセ冒険家や濡れ手に粟で儲けようという銭ゲバ投資家などが群がってくることも多いですね。アムンゼンなどもそういった連中に苦渋をなめさせられ、栄光の後、破産宣告を受けたりしています。

このあたりの状況は、SNSで注目を集める「有名人」に怪しげな人々が近づいていく現代と似通っているでしょうか。

「悪名は無名にまさる」というのは、現代のハイテク錬金術にもあてはまります。社会の道具立ては変わっても、人間性は変わらない――だから、何世紀も前の小説や詩歌を楽しめたりもするのですが……

人類史に残るような冒険や探検には、人間の持つ、成功とそれにともなう富や名誉への欲求が大きな力を発揮しているのは事実として間違いのないところでしょう。香料貿易などで巨万の富を得られるアジアへの近道を見つけようとするコロンブスの航海(結果として、新大陸発見につながった航海)をめぐるスペインやポルトガルの王族との交渉もそうです。

清廉潔白で分別のある賢明な人々は、そもそも冒険や探検などといううさんくさいものには近づかない――とはいえ、そういう無分別で欲にまみれた人間こそが停滞した社会を動かす原動力になる、というのも厳然たる事実なんですね。偉大な発見や冒険をする人は、子供の頃から奇人変人扱いされていることも多いようだし……

エンデュアランス号の航路

シャクルトンの南極横断をめざす遠征では、民間からの寄付をつのる一方で、英国政府から多額の資金援助も受けています。そのためか、「帝国南極横断探検隊」という国家的プロジェクトを思わせる壮大な名称がつき、隊員募集には5000人を超す志願者が殺到しました。

この大陸横断の遠征では、探検隊は、実際に横断するチームを南極まで運ぶエンデュアランス号と、大陸の反対側で彼らを待ち受ける支援隊を乗せたオーロラ号の二隻に分かれて南極へ向かいます。

エンデュアランス号は、南米最南端のホーン岬とほぼ同緯度の南大西洋にある英領サウスジョージア島を経由して、南極大陸から南米大陸に向けて尻尾のように伸びている南極半島の東側にあるウェッデル海へと進みます。

南極大陸の形を見ると、このウェッゼル海と極点をはさんだ南極横断山脈の反対側にあるロス海が最も内陸側に入りこんでいるため、上陸する前に船で最も極点の近くまで行ける場所でもあります。

ちなみに日本の昭和基地やみずほ基地は、ウェッゼル海からはるか東の、極点からはかなり遠い(つまり、氷山等の影響を受けにくい)南緯70度付近にあります。

ウェッゼル海に入ったエンデュアランス号は流氷帯を進み、かなり奥まで進んだところで流氷に取り囲まれて進めなくなります。氷に囲まれた状態で越冬することになり、そのまま海流に乗って氷と共にゆっくり北に流されていくのですが、氷の圧力で船体にゆがみが生じ、浸水し、ついには沈没するにいたります。

ほぼ同時期に活発に行われていた北極圏の北西航路開拓や北極点をめざす探検に用いられる船では、氷に押されたら上にのし上がるように船底が丸くなった形状が採用されたりしていましたが、エンデュアランス号は通常の船型で、その代わりに船板や竜骨を分厚く太く頑丈にしていたようです。

探検隊は船から離れて氷の上に避難したものの、浮氷はいつ割れるかもわからずキャンプ地とするには危険でもあるので、やがて船から降ろしておいた小さな救命艇に分乗し、氷の割れ目をたどって南極半島の先にあるエレファント島をめざし、苦労した末にたどりつきます。

とはいえ、この島は無人島で、人間の住む世界から隔絶された地にあるため、偶然に通りかかった船に救助されるという見込みもなく、シャクルトンは捕鯨基地のあるサウスジョージア島まで救命艇で航海することを決意するのです。

自分と隊員5名を選抜し、小さな救命艇(全長7メートル!)で、距離にして720海里離れたサウスジョージア島をめざします。

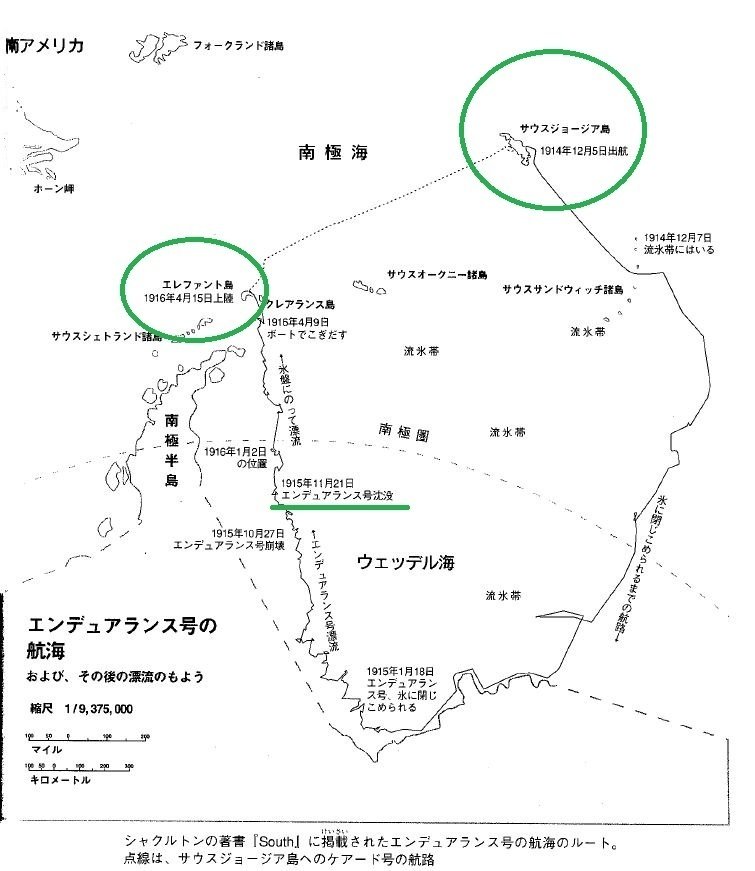

こちらは『エンデュアランス号大漂流』に掲載された地図です(緑の丸と線を追加しています)。

全体の位置関係がちょっとわかりにくいので、こちらにモルワイデ図法による南極とウェッデル海、サウスジョージア島相互の関係を示す地図も掲載しておきましょう。

この地図を見ると、距離的には南米先端のホーン岬の方が近いようにも見えますが、そちらは風上側になることに加えて、そもそも救助を依頼できるような基地・施設がありません。

で、小型の救命艇でサウスジョージア島をめざしたシャクルトン一行ですが、結論からいうと、二週間ほどの航海で到着します。海は荒れ狂う嵐の連続でした。

なにしろ、吠える40度、荒れ狂う50度と呼ばれる海の難所の、さらにその南にある絶叫する60度と呼ばれる海域での小さな救命艇での航海なのです。当時、同じ時期にサウスジョージア島を出て南米ブエノスアイレスに向かっていた500トンの蒸気船が嵐で沈没したともいわれています。

サウスジョージア島に上陸した後も、基地のある反対側まで厳冬の荒野を横断しなければなりません。

衰弱している3人を残し、シャクルトンと他の2人は50キロ超の山岳地帯を1日半かけて歩き通して捕鯨基地に到達し、すぐに救助船を手配して上陸地点に残った3人を救い出し、その後、救助隊を組織してエレファント島へ向かいます。が……

これでもか、これでもか、というくらいに試練が続きます。

そうして、極地探検の遭難では異例のことですが、最後には全員が無事に救助されることになるのです。

彼らが不運だった理由の1つは、当時、第一次世界大戦が勃発していたことです。

第一次世界大戦で英国がドイツに宣戦布告したのが2014年8月4日。探検隊の出発は8月8日です。当時の海軍大臣ウィンストン・チャーチルの命令で遠征を敢行しています。

そのため、エンデュアランス号が遭難した当時、欧州は大戦の真っ最中で、南極探検のことを気にかける者などいなくなっていました。

シャクルトンは大戦の終結後も南極探検の試みを続行しますが、遠征航海中に倒れ、サウスジョージア島到着後に死去します。47歳でした。同島に埋葬されています。死後、当時の金額で4万ポンドの負債が残っていたそうです。

英国では、極地探検家としての栄光や人気はスコットに集中し、シャクルトンはほとんど忘れ去られた状態が長く続きます。

1959年、ここで紹介しているランシングの『エンデュアランス号の漂流』が出版され、そうした流れに変化が生じます。極地での絶体絶命のピンチから全員を救出したリーダーシップが高く評価されるようになっていくのです。

2002年に実施された英国放送協会(BBC)の「百人の偉大な英国人」アンケートによれば、シャクルトンは11位で、54位のスコットよりはるかに高い評価を受けています。

日本語版を発行した新潮社が「歴史的名著」と自薦する翻訳が出たのは、原著の出版から40年ほど後のことです。本の帯には、アラスカの写真で有名な「(故)星野道夫の尽力によって実現した」とあります。

『エンデュアランス号の漂流』では、シャクルトンの南極横断の試みと挫折、絶望からの脱出が克明に描かれています。全員が生きて帰還し、日誌等が残っていたということがあるにせよ、よくここまで調べたものだと感心するほど詳細かつリアルに記録されています。

一方、『エンデュアランス号大漂流』はシャクルトンの再評価が定まってから刊行されたノンフィクションで、エンデュアランス号の航海と沈没、脱出について、読み物として要領よくまとめてあります。

ページ数や文字数は前者の半分にも満たないのですが、後発の強みで、当時の遠征中の写真などが豊富に掲載されてもいるため、若い世代でトレンドになっているタイパ(時間対効果)の観点からすると、全体をさっと把握するのに役立つのはこちらの方でしょうか。

まあ、日本語や英語の文章の読み書きで対価を得て暮らしている立場から言わせてもらうと、実用書はともかく、こういうタイプの本はタイパとかコスパは気にせず、じっくり取り組んだ方が、人生という長い目で見て、得るところは大きいように感じます。

ちなみに、テラノバ号の遠征でスコット隊のメンバーでもあったアプスレイ・チェリー=ガラードは、1922年に刊行した『世界最悪の旅(Worst Journey in the World)』で、「合同で科学調査や地理の調査を行う組織ならスコット、冬の冒険の旅ならウィルソン、極点に大急ぎで行って戻ってくるだけならアムンゼン、地獄の穴から抜け出したければ絶対にシャクルトン」と述べています*4。

*1 デフォーの『ロビンソン漂流記』の正式な表題は、

「船が難破して岸辺に投げ出され、自分をのぞく全員が犠牲となったため、大河オルーノクの河口近くの、アメリカ沿岸の無人島で28年も一人きりで暮らした、ヨーク出身の船乗りロビンソン・クルーソーの生涯と不思議で驚きに満ちた冒険。最後に奇妙な具合に海賊に助けられたいきさつの説明付き」

"The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner:Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un‐inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates"

*2 この二冊の刊行を追いかけるように、『エンデュアランス号―シャクルトン南極探検の全記録』(キャロライン・アレグザンダー著/フランク・ハーレー写真、畔上訳、ソニーマガジンズ、2002年)、『エンデュアランス号漂流記』(アーネスト・シャクルトン著、木村・谷口訳、中公文庫、2003年)など、多くの本が日本でも出版され、ロングセラーとなっているものもあります。

*3 『海のロマンス』(米窪太刀雄著、海文堂、1913年、『現代表記版・海のロマンス』米窪太刀雄著、エイティエル出版、2022年)

*4. “ For a joint scientific and geographical piece of organization, give me Scott; for a Winter Journey, Wilson; for a dash to the Pole and nothing else, Amundsen: and if I am in the devil of a hole and want to get out of it, give me Shackleton every time.”

アスプレイ・チェリー=ガラード『世界最悪の旅』より