【参考資料】SNSにおける批判と擁護の拡散分析 「便所の落書き」と「半年ROMれ」

興味深い記事を読んだので紹介します。

元記事は上記。一読されることをお勧めします。この記事からわたしが感じたことを以下に記したいと思います。

わたしはX(元Twitter)から離れています。アカ消しのタイミングを伺っています。騒がしすぎてただでさえ疲れた精神がさらに病みそうだからです。あの場所がお好きな方には申し訳ない。ただ、わたしには合わないというだけです。

鳥海先生の調査報告書は、Xでの元兵庫県議・竹内氏に対する批判、擁護コメントの拡散のされ方を分析したものでした。

まず上の図。

一番左の棒グラフは「オリジナルツイート」です。

竹内氏に対する批判クラスタは青色の20%、擁護クラスタはオレンジ色の10%弱です。どちらにも属さないのが灰色の70%です。

次にそのポストが「リポスト」された場合どのように変化したかが、真ん中の棒グラフです。青い部分、つまり竹内氏批判コメントが急増しています。60%超えです。擁護は30%で、灰色は10%に減りました。

批判を拡散したアカウントは、擁護したアカウントの1.5倍。批判が目立ってはいましたが、擁護もそれなりに多かったと鳥海先生は述べています。

興味深いデータですね。立花氏を支持するNHK党フォロワーが、批判クラスタで目立たないのは意外でした。

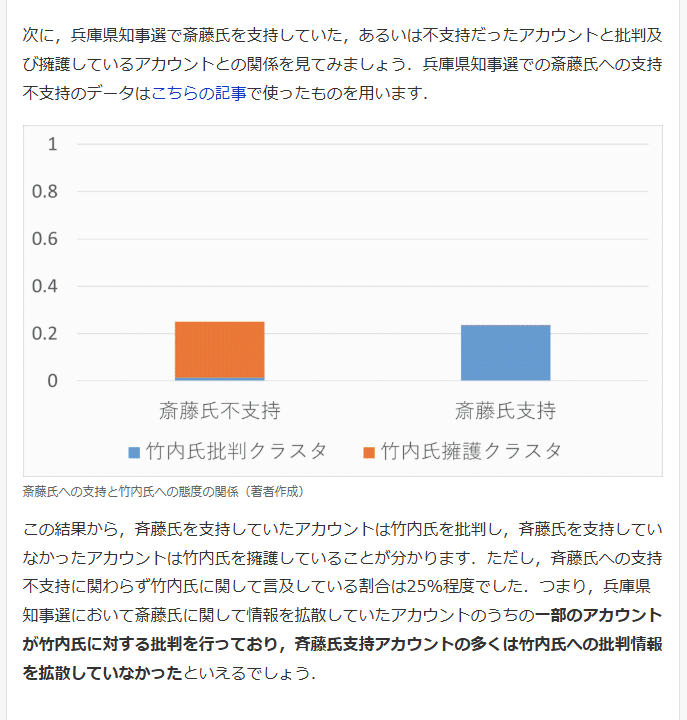

これも興味深いです。

斎藤氏支持アカウントの多くは竹内氏への批判情報を拡散していなかったとのことでした。

わたしが思ったのは、批判の方が拡散されやすいのだなということです。

事実に基づいて証拠を提示した批判であれば責任を持って行えばいいと思います。ただ、Xのような短文が飛び交う場で、そのような練りこまれた批判がポストされるでしょうか。

昨今のSNSに対して、インターネット老人会のわたしが思うことは、ネットというのは「便所の落書き」であるということを忘れているのでは? ということ。玉石混交なのです。それを見極めるのはとても難しい。なにせマスコミでさえ時にはデマを流してしまうのですから。

「便所の落書き」「半年ROMれ」は、疑いを持って静観し、不用意な言葉を書き込むなという戒めでした。最近は長文を読めない人が多い。読解力が低下している。書き手が込めた本当の意図を汲み取れない。

読書をしない人が増えていることや、スマホが普及したことも要因でしょう。Xのような短文ポストですら読み取れないのでは、長編小説のテーマを読み解くことは難しいかもしれません。

読解力を鍛えること。それが未熟なら静観すること。

この二つを守るだけで、SNSによってコロされる人が減るのです。

最初にポストされた「オリジナルツイート」は数的には少ないでしょうが、そのツイ主がインフルエンサーであった場合、途轍もない拡散力を持つことでしょう。インフルエンサーは、発言にはよくよく気を付けなければならないと感じました。多くのフォロワーを抱えていると、間違ったことを発信してしまった場合でも多くの人に拡散されるからです。

昔のテレビの話題は観たらすぐに忘れていました。流れていってしまうんです。真偽など確かめようがありません。そして、その情報を信じたまま訂正する機会もなく、なんとなく印象だけが残っていました。

インターネットでは情報は蓄積されていきます。ポストを消しても、どこかにストックされていて掘り起こされます。なんなら最初よりも増えます。

一度発信してしまったらタトゥーのように残ります。なので拡散力の強い方は特に、慎重になる必要性があります。なんなら沈黙する勇気も必要です。それがフォロワーを失うことに繋がってもです。

リポストという手段は、ツイ主に責任を預けた状態とも言えます。なので、自分が背負う責任が減ったように錯覚してしまう。リポストであっても自分が行ったポストであるという事実は変わらないのに。

なので軽い気持ちで批判してしまう。短文なので脊髄反射でポストしてしまう。最悪、罵詈雑言が大量生産されてしまう。

集団心理でしょうか。同調圧力でしょうか。

人間というのは元々残酷な生き物だそうです。それを躾して教育して、社会生活ができるように育てていくんです。

社会的な人間に育っていく。それは死ぬまで続きます。人間は死ぬまで未熟です。完璧な人間などどこにもいません。

正当な批判はしてもいい。人にはその権利があります。しかし誰かの後ろに隠れて行う誹謗中傷に何の価値があるでしょうか。

人間は死ぬまで学習を重ねていく生き物です。自分の未熟さを認められない人物は尊敬に値するでしょうか。

主張も批判もできる自由な国。せっかくそんな国に生まれたのですから、その特権は他人を幸せにすることに使いたい。わたしはそう思っています。

いいなと思ったら応援しよう!