理解のためのrecitation&retelling活動③

前回の投稿では、recitation(暗唱)を求めることが理解を深めることにつながるということを書きました。このことはrecitationだけでなくretelling(再話)活動にも当てはまります。

Recitationやretellingは、通常「定着活動」や「アウトプット活動」のように位置づけられることが多いのではないでしょうか。私は、そうした役割に加えて、「理解を深めるための活動」としての役割としてrecitationやretelling活動を設定しています。むしろ最近は「理解のために」が主目的で、「定着」や「アウトプット」は副次的なものであるとさえ思うようになりました。

なお英語教育においてはretelling(再話)活動とreproduction(再生)活動を区別しますが、ここではこの2つをまとめてretellingと呼びます。

情報の取捨選択

本文のretelling活動を通して、生徒は自らの判断でretellingに盛り込む情報を取捨選択する必要があり、その過程で文章理解が深まっていきます。「具体例」や「補足」といった各文の関係性にも着目することが期待できます。

Section 2

Conditions in the ghettos were very bad. Many of the Jewish people suffered from starvation and disease. As the Nazis regarded the Jewish people as an inferior race, little was done to help them. However, there was a fear that disease might spread from the ghettos to the outside. To keep a check on infections, a very small number of social workers were allowed to enter the ghettos. They were allowed to monitor the situation, but they were not allowed to help. If they helped the Jewish people, it would have meant severe punishment for them and their families. One of these social workers was Irena Sendler.

Section 3

Irena was born in the Polish capital of Warsaw in 1910. As a social worker she helped to provide food and other necessities to the poor in Warsaw. Many of those she helped were Jewish people who, after the Nazi invasion, were sent to live in the Warsaw ghetto. Irena knew the risks, but she couldn’t bear to turn her back on these poor people, who were suffering even though they had done nothing to deserve it. She was eager to enter the ghetto and to help the people there. …

上記の文章のretelling活動として、以下のような手がかりを提示します。

すこし取り組んでみれば分かると思いますが、与えられた手がかりを元に本文のretellingをしようとするときに、どの情報を盛り込むべきか、自然と情報の取捨選択をすることになります。もちろん、情報の取捨選択には本文理解が前提となります。

また、例えばsection 3の第4文にある"the risks"の内容を考えさせることにもなります。こうしたことはもちろんreading questionを与えたりすることでも考えさせることができますが、retellingなどのアウトプットとセットで考えさせることで、和訳のみに頼った思考・理解から脱却させることができると考えています。

このように、retelling活動を通して、与えられた手がかりに沿って本文理解を再構築し、情報を取捨選択しながら、また各文の関係性にも着目しながら、本文を深く、主体的に理解するように促すことができます。

立体的な理解

もう一つ例をご紹介します。

Section 1

Having been raised by Japanese parents and having lived in the United States, I couldn’t help noticing the difference in how American and Japanese parents praise or encourage their children. I felt like all my American friends were always showered with elaborate compliments and encouragement every day for minor achievements, while I got little or no praise even for significant academic success.

Section 2

For example, every time my friends and I took home our report cards, my best friend would get a big hug and encouraging comments from her parents, such as, “That’s great!” or “I’m so proud of you.” I had assumed she was getting straight A’s on her report card, but it turned out her grades were only B’s. However, her parents frequently recognized and praised her efforts, so she always felt confident about herself. Even today, as an adult, she is ambitious and never afraid to try new things.

Section 3

In contrast, my parents would always say, “You should have studied harder,” or “You have to do better next time,” regardless of what grades I got. Even if I got A’s, they would always criticize me for the B’s. Why couldn’t they give me guidance or show me affection instead? Didn’t they love me? I always felt like I had to work harder regardless of what level I was at. I still feel that way today. And while this upbringing has enabled me to become a diligent, hard-working adult, I’m always reluctant to try new things because I lack self-esteem.

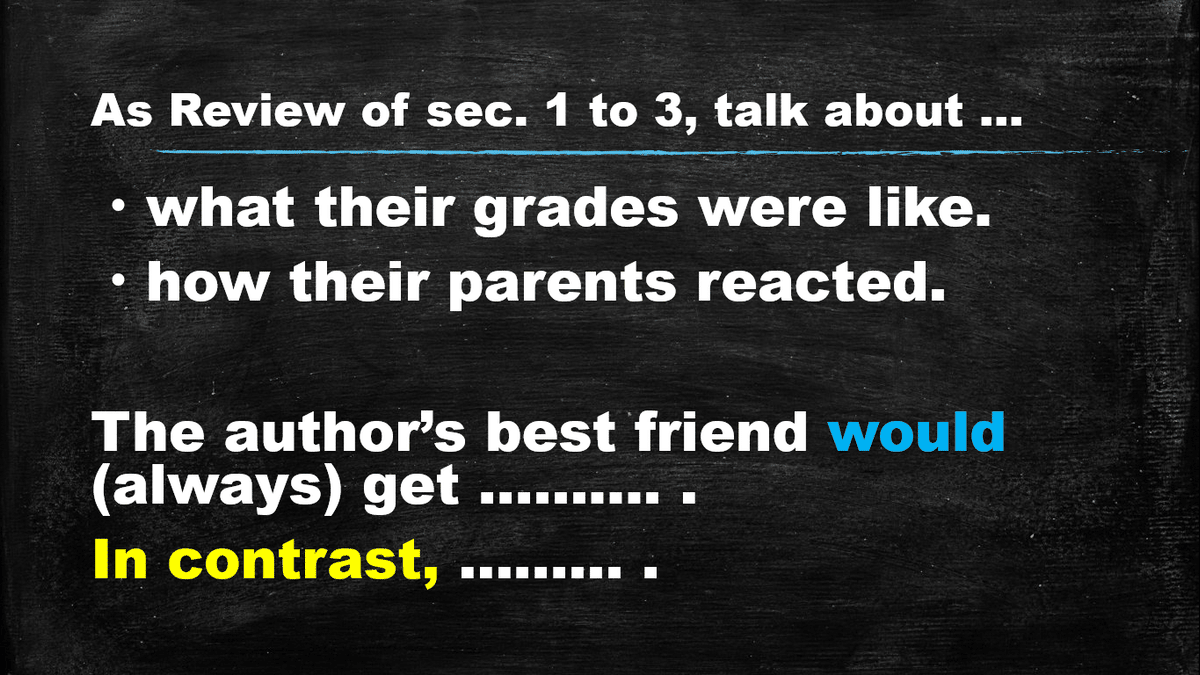

以上の3セクションをまとめて、以下の手がかりとフォーマットを与えて文章内容をretellingさせます。

ここでの活動は実質的に本文内容の要約となります。上記のような手がかりを与えることで、例えば in contrast のような表現に着目し、本文内容をより立体的に理解することが期待できます。

こうした立体的な理解は、文法訳読式で一文一文を訳していっただけではなかなか至るのが難しい領域です。よく文法訳読に対して「木を見て森を見ず」になりがちという批判がありますが、上記のrelling活動は、まさにそうしたことへの有効な代替案の一つとなり得るのではないでしょうか。

RetellingとFocus on Form

なお、手がかりを示すスライドの中で、助動詞wouldに色をつけています。過去の不規則的習慣(よく~したものだ)を表すwouldです。実際の授業の中では、私はretelling活動の最中にこのwouldについて生徒の注意を促しました。いわゆるFocus on Form的なアプローチと考えています。

Retellingを課すことで伝える必然性が生じる。状況と文脈が明らかな中で、使用の必然性を伴って文法項目に着目させ、使わせることができる。RetellingはFocus on Formの考え方とたいへん親和性が高い活動だと思っています。

理解のためのretelling

冒頭で述べたように、私はretellingを本文内容を深く理解するための活動と位置づけます。教員による講義・説明によって与えられるような立体的な文章理解を、retellingを課すことによって学習者自身が主体的に気付くことができるよう導くことができると考えています。そのうえで、output活動としての役割は、やや副次的なものと考えてもいいのではないでしょうか。

Speakingやwritingといったoutput活動を課すと、常にfeedbackの必要性がついて回ります。もちろん、タスクや言語活動はただやらせればいいものではなく、適切な導入やfeedback、error correctionなどで活動目的に沿った指導が不可欠です。

ただ、そうしたoutput活動をあまりにも大きな活動として捉えてしまうと、なかなか日頃の授業での位置づけが難しくなってしまうことがあります。Lesson/Unitの読解が一通り終わってからのpost-reading taskのような位置づけとせざるを得ないこともあるでしょう。

今回の投稿で紹介したようなretellingの位置づけであれば、reading comprehensionの一部として自然に授業中に活動を挟むことができるのではないでしょうか。必ずしもシステマティックなフィードバックを与えられなくとも、recitationやretellingに生徒自身が取り組む中で、気付きや理解を主体的に得られる。そうした時間を授業中に設けることができると考えれば、肩肘張らずに気楽な気持ちでretellingを課すことができるのではないでしょうか。