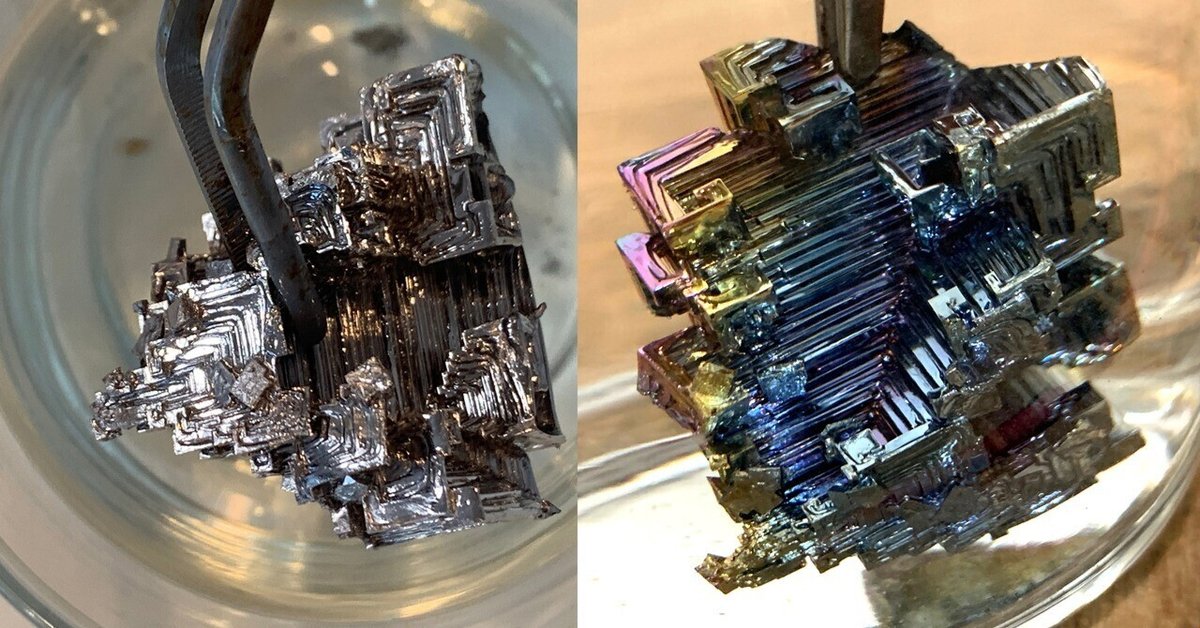

ビスマス人工結晶

生粋の文系人間なのに、いただくお仕事は「理系ですか?」というものが多く、恐縮しながら引き受けています。ワークショップも理系的なものが多いかもしれません。その中にビスマスワークショップがあります。

きらら舎カフェでのワークショップでは10kgのビスマスから、大きなものでは300gを超える結晶が育ちます。しかし、8月中旬に大きな結晶ができない週末がありました。そこで改めて大きな結晶ができる条件を検証してみました。

このことはきらら舎一号館のノートにも書いているのですが、きらら舎のほうの記事が膨大になってきているので、独り言的なことはこちらの「きららめくり」にも書いていくことにします。

本当は、他にやらなければならないことがたくさんあったのですが、気になっていることを放っていると気が散って作業の効率が悪くなるという大義名分を掲げて、ビスマス検証をしました。ちなみに実験ではなく検証なのは、原因や条件をただ変えてやってみる「実験」に対し、原因や条件に対する結果を推察し、それが正しいことを証明する「検証」をしようというわけです。

大きな結晶が育つ条件はだいたい推察どおりでした。ただし、文系人間の考えたことです。ネットをみると逆の説明をしているページも多いので、わたしの検証結果については、心の中にしまっておいて、今後、それが本当に正しいということを体験によって確信していきたいと思います。

ただし、大きな結晶というにはちょっと違うものがあることもわかりました。足場となる酸化ビスマスが厚いと大きな足場からいくつもの結晶が育ってしまいます。つまりはクラスターができちゃうのです。大きな標本をドン!と飾りたい場合にはいいと思いますが、単結晶がいくつかあるほうが、いろいろ楽しめます。

そこで、最初に必ず酸化ビスマスを除去することにしました。灰汁取りと呼んでいる作業です。

灰汁も、ビスマスの酸化膜を纏うと美しいオブジェになります。骸晶より密度があるので、冷めにくいため、酸化膜が織りなす色彩も豊かなのです。

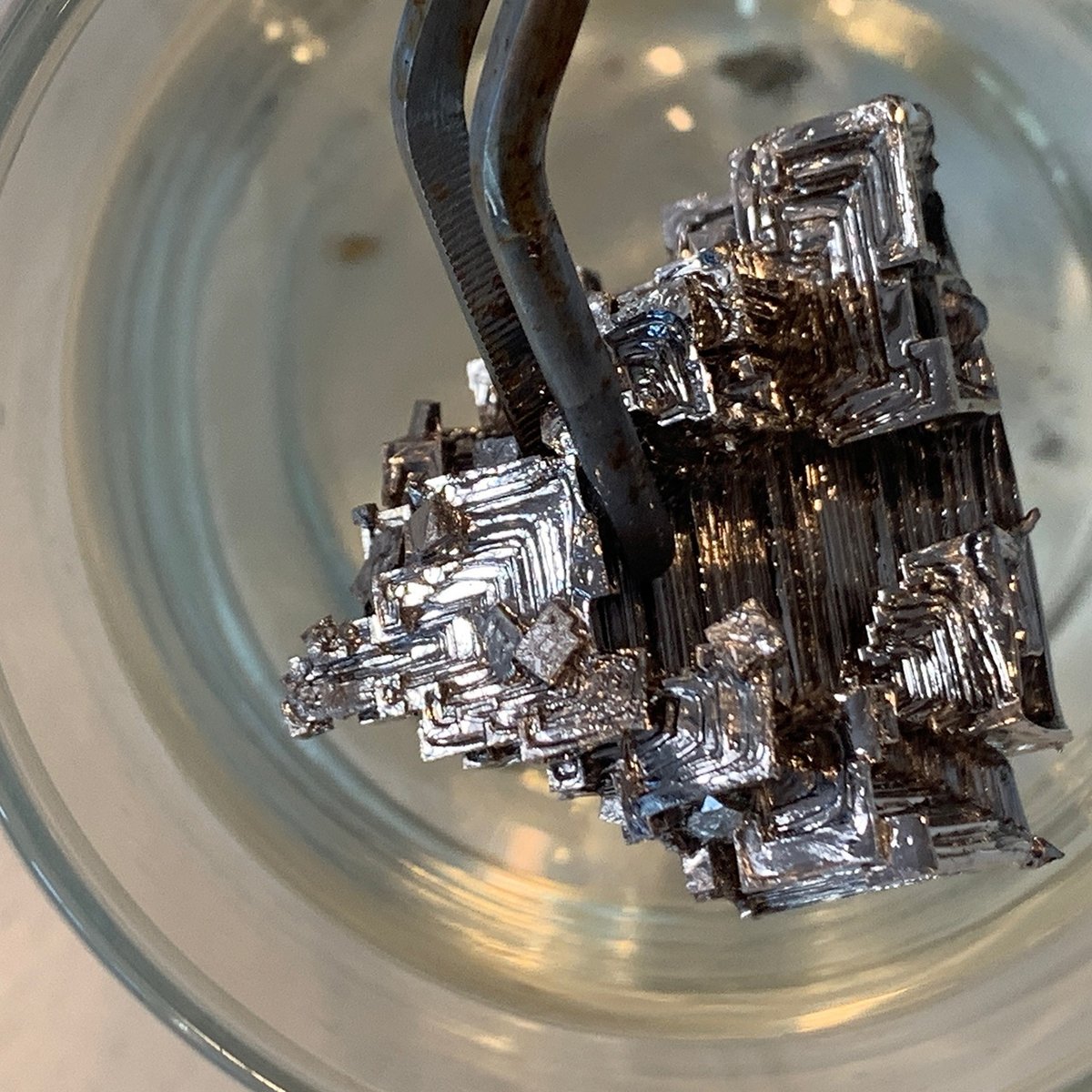

鍋から引き揚げた結晶は、空気に触れて表面に薄い酸化膜ができます。その薄膜干渉によって美しい色を呈します。色の違いは酸化膜の厚さによります。ネットにはこの厚さと色を説明しているページも多くありますが、実際に見てみると、その表現はちょっと違うような気がしています。

カフェで引き揚げる結晶は、多くは紫~青色になります。骸晶の縁は冷めるのが速いため酸化膜は薄く、赤紫~青紫。奥の方は冷めるのが縁より遅いため、酸化膜も厚く、青色~水色なのです。

違う色にしてみたいなあ・・・・・・

そこで、酸化膜をまずは除去してみました。

希塩酸に浸すと、一瞬で銀色に変化します。一般家庭ではサンポールでもいけると思います。希塩酸は2000円なのに対し、同量でサンポールは300円弱です。しかし、サンポールの会社はトイレ掃除以外に使うなと注意勧告しているし、成分は「塩酸(9.5%)、界面活性剤(アルキルトリメチルアンモニウム塩)、洗浄助剤」と塩酸以外のものも入っているので、きらら舎では試薬の希塩酸を使っています。

半分だけ酸化膜を除去しても面白いです。

酸化膜を除去した結晶を、今度は陽極酸化してみました。

きれいな虹色になりました。

リモートのワークショップでは、電解質の酸が強かったため、被膜形成ではなくガッツリ酸化されてしまい大失敗でした。

今後は電解質の酸の強さと流す電流の調整で、色を自由に制御できるようになるべく、検証を続けます。

いいなと思ったら応援しよう!