案外 書かれない金継ぎの話(23)欠けの修理3~下地作り・金蒔き~

欠けの修理編最終回は下地の調整と金蒔き作業の解説です。赤漆の乾き具合と金の蒔き方は第15回と第16回で詳しく説明したので少し省略しました。その代わりに金蒔きのやり直しについての解説を加えました。

錆固め層の調整

漆ムロで加湿すると1〜2日で錆固めの漆は固まると思います。一応、これで最低限の実用性は担保されましたので、金が不要な場合は1ヶ月程度養生してから日常使いすることが出来ます。

ここから先は金を蒔くための装飾用の作業になります。

落とした水滴が玉になって撥水することからも分かるようにウルシオールの結合安定性はかなり強力なので、乾いた漆の塗膜に重ね塗りをする時は少しでも機械的結合(投錨効果)が高くなるよう紙やすり(今回は1200番)で表面全体を荒らします。紙やすりは1000番より下の番数を使うと錆固め層を削り落としてしまう可能性が高いので1000番以上で力を入れずに擦ります。

下地塗り

より平滑にするため、もう一度、素黒目漆を塗ります。赤漆を塗る前に最終調整の研磨をするのである程度の厚みが必要ですから希釈しない素黒目漆を使います。筆に付いた漆を、修理箇所の中央付近に置き、塗り広げるようします。漆を足すと塗った時は綺麗に見えても後で皺になるので、出来るだけ漆を足さず筆を往復させて塗り広げるようにします。塗って直ぐは刷毛目が目立つかもしれませんが、少し置くと刷毛目は消えます。

塗り終わったら、漆ムロに入れて乾かします。

1〜2日置いて漆が乾きました。

赤漆を塗る前に平滑調整のため1200番の紙やすりで軽く水研ぎし、最後に2000番の紙やすりを全体に掛けます。(凹凸が少なければ2000番だけでも大丈夫です。)金の光沢は下地の質感を拾いますので、細かい紙やすりで仕上げるほど金の光沢は上がります。力を入れて一気に研がず、少しずつ様子を見ながら注意して研いで下さい。( ※裏側の写真は撮り忘れました)全体が同じように研磨出来ているのが理想だと思います。

下地は何回塗れば良いかという質問を受ける事がありますが、下地を塗る目的は金を綺麗に見せるための平滑面作りなので、回数に拘らず平滑性に納得が行くまで塗りと研ぎは繰り返して良いと思います。金継ぎの下地塗りは、漆器のように塗り重ねで被膜の強度を上げる目的で行うものではないので、最終的には1層分の厚みしか残しませんが、1回で納得がいかず、塗り研ぎ作業を繰り返す事は私もよくやります。

金蒔き

下地の調整が終わったら、赤漆を塗ります。下地は紙やすりで調整出来ましたが、赤漆に塗り斑があると乾き方に差が出て金が綺麗に乗らないので、出来るだけ同じ厚みになるよう筆を往復させながら塗り伸ばします。

赤漆の乾き具合を見て頃合いになったら(第15回参照)金を蒔きます。

金粉が漆に馴染むまで少し置いてから、真綿で少しずつ金を蒔き締めていく(何度か優しく撫でる)と艶が出てきます。

写真は1号粉なので、蒔き締めてしっとりした色味になったら終了です。もっと光沢が必要な時は3号粉などを使い、漆ムロで乾かしてから磨きを入れます。

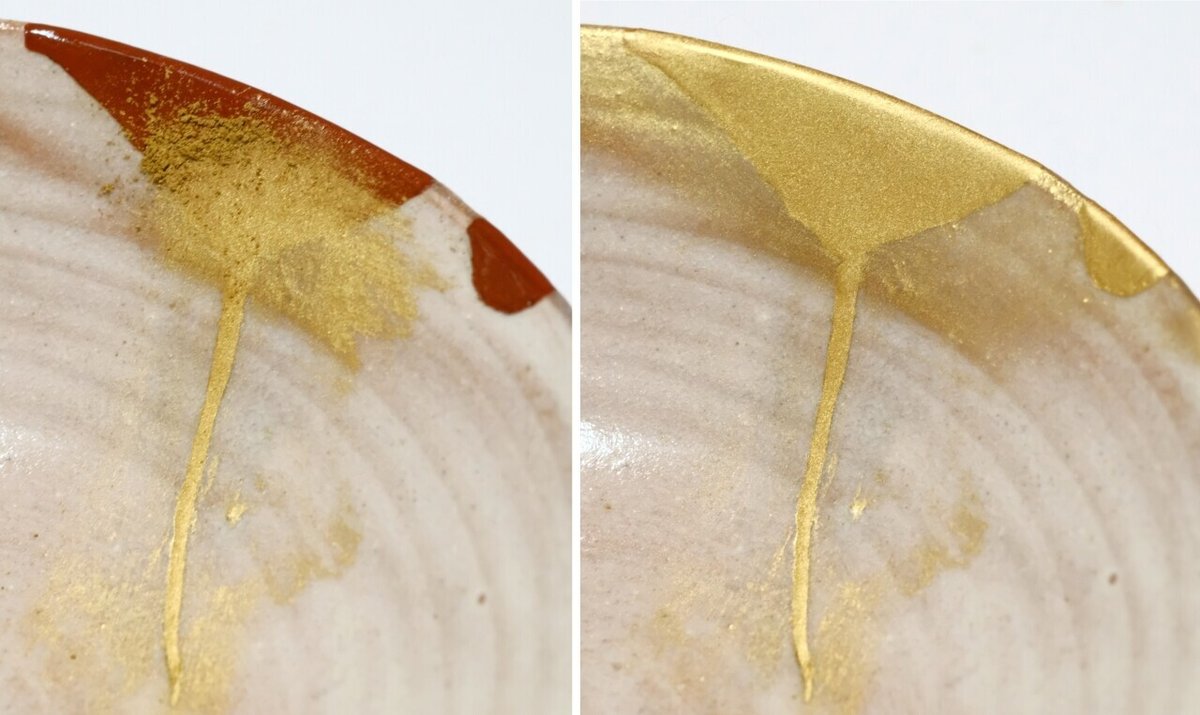

<参考> やり直し手順

赤漆に泡やゴミがあるのに気付かず金面が凹凸になってしまったり、蒔くタイミングが早すぎて表面が荒れてしまった時は、やり直すことができます。

漆が乾いているのを確認したら1200番の紙やすりで水研ぎし、金層を削って漆層を出してから2000番の紙やすりで平滑調整します。錆層、漆層、金層は赤漆の乗り方が違うため、金を蒔き直した時、微妙に質感の差が出てしまうことがありますから、なるべく漆層だけが見えるように研ぐのがポイントだと思います。

研ぎ出しが終わったら、表面の汚れをティッシュでしっかりと取り除いて金の蒔き直しを行います。

これで欠けの直しは終了です。1ヶ月以上養生させたら試しに使ってみて下さい。

サンプルの小皿は、他にも欠けが2箇所あったので同様に直しました。

(つづく) - ご質問は気軽にコメント欄へ -

(c) 2021 HONTOU , T Kobayashi