案外 書かれない金継ぎの話(22)欠けの修理2~調整・削り・錆固め~

今回は、刻苧削り、錆付け、錆固めの説明です。修理の強度は勿論、金の見た目も下地作りの良し悪しが左右しますので焦らず丁寧に仕事を進めるようにしましょう。

養生期間について

刻苧を盛って1週間ほど養生しました。触ってみて冷たさを感じない、指で弾くと乾いた音がする、の2点が確認出来れば、芯まで固まっていると思います。

記事用に前倒しで作業しているので1週間養生にしましたが、通常はもう少し長く養生させています。私が使っているガラス用漆は、製造メーカーの注意書きに3週間以上は水に浸さないで下さいと書かれていますので今回は水研ぎではなく空研ぎします。

ちなみに、以前、プレパラートにガラス用漆を出して水を掛けて観察してみたところ、水が乾いた部分に薄い膜と思われる物が残っており、液体セラミックというシランモノマーの浸透撥水剤が乾いた状態に似ていたので、これが水に溶けだしたシランカップリング剤なんだろうな、と思った事があります。3週間というのは、シランカップリング剤と漆が定着する目安なのかもしれません。

作業環境の注意点

削れる程度に固まってはいますが、まだ漆が完全に乾いているわけではないので換気は必須になります。空研ぎの際には粉が散って体に付いたり吸い込んでしまう事もあるので、風で粉が舞い上がらないような場所を選びましょう。それでも粉は舞うので心配な人はマスクをした方が良いでしょう。

研ぎ出し用の紙やすりと道具

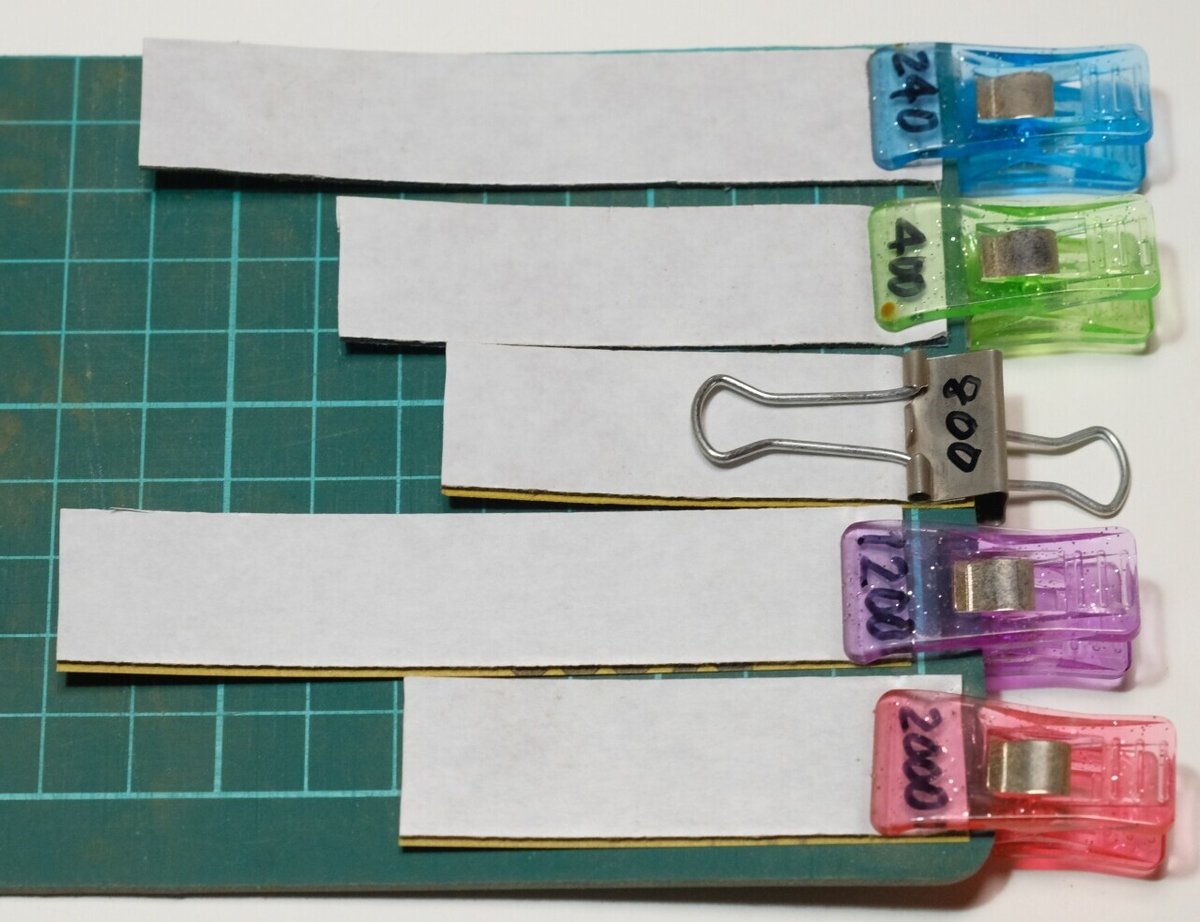

器に傷を付けるリスクを極力下げたいので、削りは最小限にし、かつ木賊を使うようにしていますが、細かい作業や木賊では効率の悪い箇所は紙やすりを使います。好みの番数を使って頂いて良いと思いますが、私の使っている番数を紹介すると、空研ぎペーパー240と400番。耐水ペーパー800、1200、2000番です。240〜800番は錆削り用。1200,2000番は漆研ぎ用です。

耐水ペーパー800番、1200番、2000番

紙やすりは裏に両面テープを貼っておき、使う時にはカッターで細く切って棒の先に貼ると細かい作業がしやすくなります。細い棒であれば何でも良いと思いますが、私は丈夫なので田楽串を使っています。

カッターを使う時の注意点

紙やすりでは研磨に時間がかかる時や、錆の際はカッターを使う事もあります。少し値段が高いですが刃先角30度の方が使いやすいと思います。

以前はOLFAのテクニックナイフを使っていましたが廃番になってしまい、似た商品をいくつか試しましたが強度やコストでなかなか折り合いが合わず。現在はOLFAアートナイフプロ157Bに普通のカッターの替刃(大)を折って挟んだもので落ち着いています。

カッターは、まめに刃を折って切れ味を落とさないようにする事。そして、押すのではなく刺し身包丁のようにゆっくりと滑らせながら薄く削ぐように扱うのがポイントです。

下:カッターでの錆の削り方

錆の追加

刻苧が足りなかった箇所を見つけたり、研ぎ過ぎた時は錆を追加します。微調整なので刻苧ではなく錆を使います。

裏側の裂も、素黒目漆が目減りしているので錆を入れます。

刻苧削り過ぎ(下)

錆は、前回の刻苧の綿抜きの比率で配合にしました。

粉体(砥の粉6 愛知県産木節粘土4) 水5 漆5(重量比)

粉体の種類や配合比は変えても大丈夫ですが、粉体10 水5 漆5の比率は変えない方が錆の付きが良いです。十分に練り粘性が出たのを確認してから必要箇所に塗り込み、室内静置で養生します。

切削成形作業

3週間養生しました。

今回は木賊で水研ぎし、最後に800番の紙やすり掛けをして表面を整えました。

もし気になる部分がある時は、再度、錆を追加します。この作業で形が決定するので納得のいく状態になるまで繰り返します。

錆固め

水を使ったので念のため1日置いてから、錆固めをします。

どんなによく練った錆でも、削った時に漆の浸透が不十分な箇所が露出してしまう可能性はあるので、ダメ押しで漆を浸透させて固めるのが錆固めです。素黒目漆を揮発性油で希釈し、全体に塗り拡げます。錆固めは漆の厚みを出す必要はありません。出来るだけムラ無く塗るようにします。

終わったら漆ムロに入れ、湿度を与えながら養生します。

(つづく) - ご質問は気軽にコメント欄へ -

(c) 2021 HONTOU , T Kobayashi