案外 書かれない金継ぎの話 (8) 金継ぎの為の陶磁器基礎知識

ヒビの確認が終わったらヒビ止め作業になりますが、修理をするはずが漆で汚して器を台無しにしてしまう事があります。漆は微量でも時間が経つと色が濃くなるため、綺麗に拭いたつもりが、翌日に見たら汚れが広がっていて、拭き直しても落ちなくなったりします。今回は、そうなる前に知っておきたい陶磁器の基礎知識について書きたいと思います。

陶磁器を直すためには、ある程度の陶磁器の知識も大切です。金継ぎしか知らないのは、人体の構造は理解していないけれど手術の道具や使い方は詳しい医者のようなものです。何かを直すなら、直す対象の特性や周辺の知識を得ておくことも重要だと思います。

陶器と磁器

『陶器は土、磁器は石を原料にしている』という説明を聞いた事がある方もいらっしゃるでしょう。間違いではないのですが、ファインセラミックのような高純度な人工材料でないかぎり陶磁器は天然の原料を使っていますし、殆どの場合 土と石は混じっていたり、粘りや乾燥収縮率の調整、更に焼き上がりの硬度を得るために意図して混ぜているので、陶器と磁器は明確に原料が違うというよりは土と石の比率が違うあるいは配合が違うという方が正確です。そのため陶器っぽい磁器や、磁器っぽい陶器などもあり、陶器と磁器の中間の性質を持ったものとして半磁器や炻器という分類を加えることもあるので、じつは陶器と磁器の分岐点は非常に曖昧です。

鉱物の種類や粒度、焼成の温度、溶け方の違いで、吸水性や透光性、堅牢性や見た目の差がでてきますが、陶器と磁器は、粒(加熱生成の結晶物)がガラス(融解した長石)で焼き固められた(焼結した)ものという点では同じ物だと言えます。

ちなみに、磁器の配合原料に牛の骨灰(リン酸カルシウム)を加えると、ボーンチャイナ(骨灰磁器)というソーダガラス寄りの磁器になり、骨灰よりも更にシリカと反応する触媒(カリウム、ナトリウム、亜鉛、鉛、ホウ酸、石灰、天然灰など)を加えると、粒の残らないほぼガラスの状態(正確には、陶磁器の表面をコーティングしている釉)になります。

このように陶磁器素地とガラスも隣接した関係にあるわけです。

素地の注意点

陶磁器はガラスの器と違い、粒とガラスが混じったものなので、程度の差はあれ漆は染みます。そのため、漆を使い過ぎないよう注意する必要があります。

木胎の漆器は、漆が木の繊維に染み込むことで素地が強くなるメリットがありますが、陶磁器は漆よりも硬いガラスで固められているため漆が染み込んでも汚れになるだけで基本的に強くなることはないので、出来るだけ必要箇所以外に漆が広がらないようにする事が大切です。そこが漆塗りと陶磁器金継ぎの大きな違いになります。

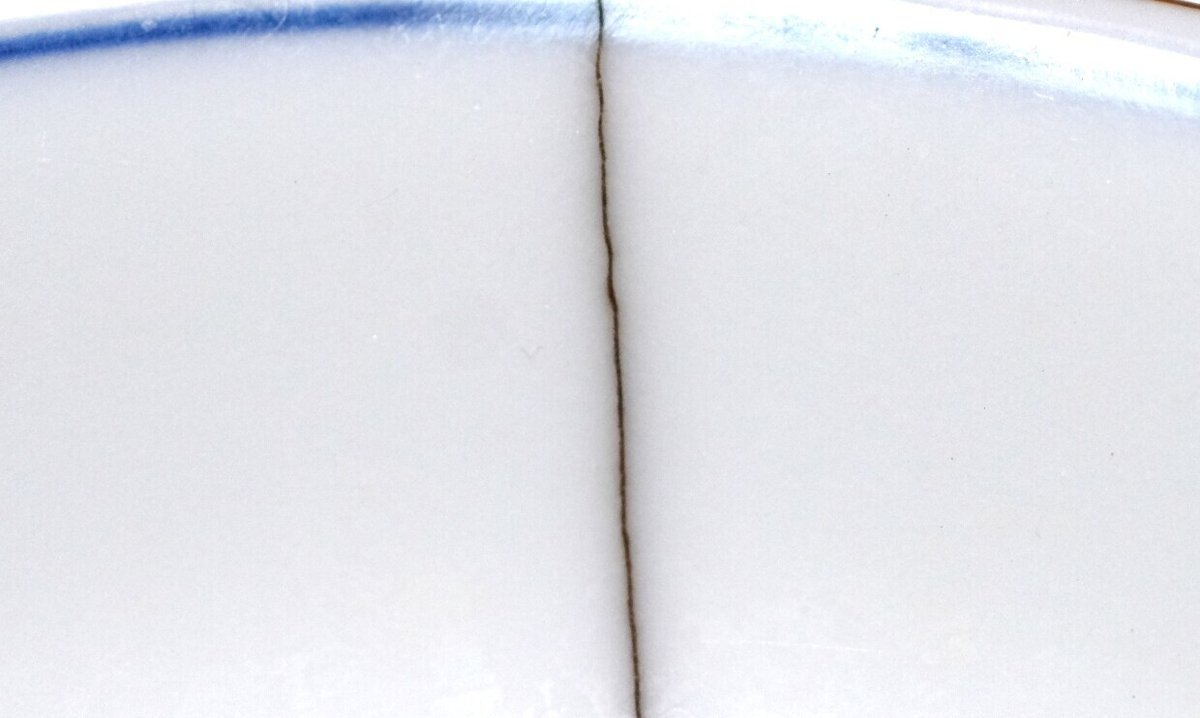

磁器は吸水率が0%と言われますが、素材に合った焼成温度で焼かれていなければ吸水しますし、高い温度で焼かれていても素地の微細な凹凸や、素地と釉の隙間に漆が染みることがあります。特に白磁は白色素地なので黒ずみは目立ちます。

焼き締めと呼ばれる無釉の(表面にガラス状被膜が無い)器は、素地が露出しているので、希釈した低粘度の漆を過剰に使うと拡散浸透し、想定以上に器を汚します。施釉の(表面にガラス状被膜が有る)場合も、畳付き(器の裏の接地面)は無釉が多いので汚しやすい箇所です。焼成温度の低い軟質陶器(ヨーロッパのアンティークや白雲陶器)や楽焼きは、特に漆がよく素地に浸透し、黒ずみが広がりますので注意が必要です。

釉の種類と注意点

陶磁器には様々な理由で釉がコーティングされています。釉とガラスの違いの一つに、ガラスは基本的に非晶体(結晶のような周期性の構造が無い)ですが、釉は結晶が析出することがある、という点があげられます。

釉を「光沢釉」「マット(艶消し)釉」「半熔」に分類すると、漆で汚しやすいのは、表層に結晶が析出するマット釉、および半熔です。

光沢釉

光沢釉は表層がガラス状になっており、ガラスと漆は相性が悪いため、漆が付きにくい反面、汚しにくいという利点もあります。少し専門的な話をすると、光沢釉には、透明(よく溶けたガラス状)、乳濁(層中に結晶や残留物がある)、分層(結晶層の上に透明層がある二層)がありますが、表面に結晶は露出していないため漆で汚れる事はありません。

マット釉

結晶は、高温で液状化した後、冷却時に発生します。原料や焼成方法の違いで小さなものから直径10㎝にもなる巨大なものまで様々ありますが、表層に微細な結晶が無数に発生するとマット釉になります。

手触りがサラっとしたマット釉は比較的汚しにくいのですが、サランラップが付きにくい凹凸の強いマット釉は、厚めに漆を塗ってしまうと毛細管現象で広がってしまい、さらに沈着して拭いても取れなくなる可能性が高くなります。特に白いマット釉は漆の汚れが目立ちます。

半熔

半熔は、溶けずに残留した原料が多い状態で、釉よりも素地に近い質感です。量産陶磁器で使われる事はありませんが、個人作家の作品では見る事があります。質感が独特で面白いのですが、漆が染みやすかったりカビが出やすいなど扱いが難しく、ヒビ止めの際、汚さないようマスキングすると糊残りするためテープの跡も取れなくなります。漆だけでなく金粉も取れなくなることがあるため高難度の修理になる事が多いものです。

なお、貫入(7回で説明)は、光沢釉とマット釉のどちらにも発生します。使用頻度の高い器であれば、茶渋など何かしらが詰まっていて漆が貫入に浸透する事は少ないのですが、買ってきたばかりとか、使用頻度が低い場合は、毛細管現象で拡散浸透し取れなくなるので、漆の粘度や拭き取りの際に注意する必要があります。

(つづく) - ご質問は気軽にコメント欄へ -

(c) 2021 HONTOU , T Kobayashi