編集後記『走る、泳ぐ、ダマす アスリートがハマるドーピングの知られざる科学』

医学領域専門書出版社の金芳堂です。

このマガジンでは、新刊・好評書を中心に、弊社編集担当が本の概要と見どころ、裏話をご紹介し、その本のサンプルとして立ち読みいただけるようにアップしていきたいと考えております。

どの本も、著者と編集担当がタッグを組んで作り上げた、渾身の1冊です。この「編集後記」を読んで、少しでも身近に感じていただき、末永くご愛用いただければ嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■編集後記

旧正月ですね。あけましておめでとうございます!

ご近所のお姉さまたちが、毎朝車道をはさんで雑談をしているのを横目にしているAです。ソーシャル・ディスタンス!

さて、2022年冬季北京オリンピックが開催しますね。去年の夏東京で夏季オリンピックをやったばかりなので、早、というのが正直なところです。ていうか冬季五輪が旧正月にやってるという認識を今年初めてもちました。

弊社書籍にもスポーツ医学系の本が何冊かありますが、今回ご紹介するのはこの1冊です。

◆ ◆ ◆

『走る、泳ぐ、ダマす アスリートがハマるドーピングの知られざる科学』

原著:Run, Swim, Throw, Cheat

原著者:Chris E. Cooper / クリス・クーパー(エセックス大学スポーツ運動科学部教授)

訳:西勝英(熊本大学名誉教授)

四六判・385頁 | 定価: 2,970円(本体 2,700円+税)

ISBN:978-4-7653-1757-3

刊行年月:2018年09月

健全なスポーツの精神を歪めるドーピングの裏にはどのような科学があるのか、なぜアスリートはドーピングに手を出してしまうのかを解き明かす。

◆ ◆ ◆

無茶苦茶厳しいドーピング検査が行われ、古い検体から検出されるとそれ以降の記録がすべて抹消される厳しさですが、オリンピックに限らず世界クラスの大会になると毎年どこかで発覚しますね。

あ!

株式会社金芳堂は特定の国の組織的ドーピング、あるいは特定選手のドーピングを疑っているわけではありません。

またトランスジェンダーのアスリートについて、確固たる見解を持っているわけではなく、専門家による学術的な議論と社会における同意を重視する立場です。

さて、2018年に翻訳出版した本書ですが、いまだに色あせない魅力があると思います。ドーピングの問題は結局、アナボリックステロイドとEPO製剤に収れんしてしまうんですから。どういうことかというと、ドーピング指定の薬品はとても多いのですが、実際にトップアスリートの成績を向上するエビデンスがあるものはこの2つだけ、なんですね。アマチュアなら別ですが、トップアスリートというのはそもそもモノが違うので、医療用に認可されるような健全なお薬では差が出ないんです! 意外に日本語で読める書籍でどのようにドーピング剤が身体に作用するのか、どの程度効くのかをちゃんと書いている書籍はほぼないので、一般書レベルで丁寧に書いてあるこの書籍は、非常に貴重です。

もちろん本書はステロイドやEPOだけでなく、様々なドーピングについての議論をじっくりと検討し、ドーピングの意味、禁止する意義について検討しています。つまりなぜスポーツ選手がドーピングに手を出してしまうのか、それがどういう意味を持つのかについて、100%中の100%わかるんじゃないでしょうか。

年齢の逆サバドーピング、技術ドーピングといった毛色のかわったものから、自己血輸血や遺伝子ドーピングといったテーマも当然取り扱っています。

またここ10年スポーツ界における難題、トランスジェンダーについての日本語版書き下ろしは、科学者ならでは普遍的な視座からなされているので、スポーツを観戦する人は一読することをおすすめします。

それではオリンピックに限らずウィンタースポーツシーズンのおともにぜひこの1冊を!

◆ ◆ ◆

■序文

日本語版読者への緒言

原著版Run, Swim, Throw, Cheatは、2012年ロンドン・オリンピックの年に出版された。もちろん偶然の一致ではない! しかし、本書で取り扱った内容はけして時とともに色褪せるものではなく、この日本語版に記載されている全てについて、原著を執筆していた時と同様、科学的にも正しいのである。新たな薬物や検査方法の最近の話題については、(時々更新している)筆者のブログを参照されたい(http://runswimthrowcheat.blogspot.com/)。

実際に変わったのは、科学的な説明をするために例示するニュースのほうである。特に注目にするのは、ツール・ド・フランスでのランス・アームストロングのスキャンダルで、本書が出版された次の年に明らかになった。本書の初版時には何のきざしもなかったのである。2013年ペーパー・バック版執筆に際して訂正し、その版の序文では多くのページを割いてアームストロングの話題について記載した。

2012年ロンドン・オリンピック開催期間中にはほとんどドーピングの問題はおこらなかったが、私はメダルが剥奪された競技を直接見ることになった。違反者はベルルーシの砲丸投げ選手ナゼドヤ・オスタプチュクである(本書を読めば、理解してもらえると思うが、砲丸投げ選手、特に女子選手にとっては、ドーピングで有利になるので驚く様なことではない)。ドーピング発覚当時、私は競技場でニュージーランドのジャーナリストの隣りに座っていて、彼はヴァレリー・アダムスが2大会連続金メダルとなることを喜んでいた。ただ、確かにアダムスがメダルを獲得するのだが、実際に授与されたのは、オスタプチュクがドーピングで国際オリンピック委員会から失格処分となったずっと後のことである。

オスタプチュクが摂取していたのは、アナボリックステロイドであるメテノロンであった。この物質はアンドロゲニック(いわゆる男性化の)副作用がほとんどないと言われてアスリート達に好んで使われていたらしい。私はオスタプチュクが競技で捕まったことに驚いた。というのは。私はこの本の中で、注意深く計画する連中は、しかるべき大会の前に競技で捕まらない様あらかじめ十分な期間をもうけて薬物摂取を止めていると、かなり強調して記載しているからである。オスタプチュクはいまだにドーピングを認めていないが、思うに、彼女─あるいは彼女のチームは計算間違いをしたのではなかろうか。彼女の諮問聴取委員会でコーチのアレキサンダー・イェフィノフが彼女の食物にその薬物を入れたと訴えたので、1年間の出場停止と言う短い処罰を受けることになった。ベラルーシのアンチ・ドーピング委員会の委員長、アレキサンダー・ヴァンハードドロは、「彼はオリンピックを前にして彼女のパフォーマンスにいささか問題があるのを心配して、禁止薬物であるメテロロンを彼女の食べ物の中に入れたと、イェフィノフが告白した」と述べている。イェフィノフはその結果ベルルーシ・アンチ・ドーピング委員会から4年間のコーチ資格停止処分を受けている。

しかしながら、それに続くできごとをみると、これが特別独立した出来事ではないことがみえてくる。最新の洗練された検査技術で古い尿サンプルを再検査したところ、オスタプチュクを含め8人のアスリートがドーピングで有罪と判定された(国際陸上競技連盟(IAAF)は2005年ヘルシンキ世界陸上選手権を、国際オリンピック委員会(IOC)は2008年の北京オリンピック)。明るみに出た話からすると、オスタプチェク(あるいは彼女のチーム)は当時検出されないとだろうと思っていた薬物を使用していたのである。今日の分析技術の進歩から見れば、彼らは薬物使用を止めるべきタイミングを間違っていたのである。

この話に関連して気が滅入る様な話がひとつある。砲丸投げ競技の決勝戦の直後に、円盤投げイギリス代表のベネット・モースは「オスタプチュクはドーピングをしているに違いない」、その根拠は「彼女はまるで男の様だ」とツイッターにオリンピック選手村から書き込みした。私のブログの読者であれば、アスリートの名前を挙げてはっきりしない様な噂話で非難するのにはおおいに反対だということをわかってくれるだろう。このことは誰にでもドロを塗ることになるし、クリーンなアスリートにさえドーピングをしていると汚名を着せることになる。当時、モースは非難を受け、不愉快なツイートは削除された。オスタプチュクがメダルを剥奪されたと言う事実はもちろん驚くにはあたらないが、その後モースがツイッターで非難されることを招いたのである。本書を執筆にあたり、私は多くクリーンなアスリートが不当にも─特にインターネットで─非難されているのに遭遇してきた。モースのツイートは、特にその趣旨の正しさは証明されたのだが、こういった不当な非難をさらにもたらしてしまうという、好ましくない効果もつことになるかもしれないのだ。実際2012年ロンドン・オリンピックで最も注目されたドーピング・スキャンダルは、中国の水泳選手位イエ・シーウェンに集中した。彼女はこれまで一度もドーピングテストで陽性と判断されたことはなかったのだが、単に彼女が世界記録を破ったということから疑いが懸けられたのである。今日のような疑い深い世の中では、あまり極端な成績で勝ってはいけないということなのか……。

それでもロンドン大会の本当のスキャンダルは5年後に明らかになった。ロシアの国家ぐるみの組織的ドーピングの存在が明るみに曝されることになったのである。〔ロシア反ドーピング機関元所長〕グリゴリー・ロドチェンコフ、ユリア・ステパノワといったロシアの内部通告者、ドイツのジャーナリストのハヨ・ゼペルト、それに世界アンチー・ドーピン機構(WADA)のディック・パウンドとリチャード・マックレンが座長をした独立調査機関報告の連携のおかげである。2012年ロンドン・オリンピック(もちろん2014年ソチ・冬期オリンピックでも)で何人のロシア選手がドーピングしていたかはわからないが、再検査の結果、29個のメダルが返還され、その内13個はロシアからのものであった。私の故郷であるロンドンでの競技を見に行った個人的な経験からすれば、あの街で多くの人々が今まで見たことがないほどこの上もなく幸福そうでウキウキとしていたのは、驚くほど高揚する経験だった。もし当時彼らがこれほどの「ズル」が行われていたことを知っていたなら、どんな気持ちになっただろう、と想像するに難くない。ここで述べておかなければならないことなのだが、ロシアはけして「国ぐるみ」の組織的なドーピングを未だに認めてはいない。否定しているために、2018年においても、国際パラリンピック委員会がパラリンピックでの出場停止処分としているのだが、国際オリンピック委員会はロシアをオリンピック・コミュニティーに復帰させることを妥当としている。

2012年ロンドン・オリンピック、2014年ソチ冬期オリンピックから明らかになることは、検査官が腐敗していれば、それに、この種の「ズル」を国がカバー・アップする特異的な能力を持っているとするなら、薬物検査が如何に巧妙であろうとも関係ないことになる。科学的見地からするとより興味あることには、ロシア選手がドーピングに関連していることは、40年前の東ドイツ政府がドーピングを組織的に支援していたこととそれほどの違いはないだろう。ある種新たな潜在的にパフォーマンス強化に有利な薬物─科学的に有効とされていないにしても、例えばメルドニウムの様な新たな物質はあるが、強化プログラムの中心課題は、特に女性アスリートに強さとパワーを強化されるアナボリックステロイドである。実際のところ基本的な差は、女性アスリートにあからさまに筋肉がついている様には見せないよう低い用量から始めることで、ドーピングをしているのではないかとの疑いを減らすことである。違いがあるところと言えば、東ドイツ・プログラム以降血液ドーピング(EPO、輸血)の効果が発見されたことである。これは男性、女性アスリートを問わず、有利に働くのだ。本書の結論の一つは、ドーピングをして得られる真の「競技を変えてしまうような」利益とは、女性アスリートにとっては「パワー」競技でのステロイド使用、男性、女性アスリートを問わず「持久力」競技での血液ドーピングである。この結論は、何はともあれ、ロシアの密告者達の証言とロシア・プログラムについての世界アンチ・ドーピング委員会(WADA)の報告からも裏付けられたのである。

WADA、IOCそれにIPCに対して、ロシア政府や〔ロシアの〕ハッカー集団「ファンシー・ベア」からの反撃があった。ロシア政府は世界のあちこちでドーピングが広がって行われているのに、特にロシアだけが名指しで非難されるのは不公平である、と訴えた。これはランス・アームストロングの詭弁弁護のようなものと言えるかもしれない。アームストロングは、相手も同時にドーピングをしていたのだから彼の7個のツール・ド・フランスのタイトルは保持できるはずだと主張した。私の見解では彼等の乱用はそのライバル達よりかなり破廉恥ではあるが、「ズル」はスポーツ界で広がっていると言う点でロシアとアームストロングの言い分は正しい。他のツール・ド・フランスの勝者2人は、ドーピングの罪で彼らのタイトルを失うことになった。そして、ロンドンでの29個中13個のメダル剥奪がロシア選手からだとすれば、29人中16人は明らかにロシア人ではないことになる。ロシアチームが検査されていた時と同じ2016年5月ケニア・アンチ・ドーピング委員会は、アンチ・ドーピング・プログラムの計画実行に関連してWADAから不適切との勧告を受けた。ケニアは2016年リオ・オリンピック開催前日に不適切勧告は解除された。2013年8月ジャマイカ・アンチ・ドーピング委員会の前理事、レニー・アン・シャーリーは、2012年ロンドン・オリンピックに先立って、競技前の適切な抜き打ち検査を行っていなかったことに関する彼女の懸念を表明した。その結果、2013年11月WADAによってジャマイカ・アンチ・ドーピング委員会(JADCO)は検査を受けることになり、JADCO全理事が退任となり、続いてジャマイカ・アンチ・ドーピング・プログラムが改良されることになった。続いて、カナダ・スポーツ倫理センターと新たな連携を結ぶこととなった。しかしJADCOは今も心配なくらい抜き打ち薬物検査を実施していない。ここに述べたことは、これらの国の個々のアスリートがドーピングの罪を犯していることを意味している訳ではないが、少なくない数の国々で効果的なアンチ・ドーピング・プログラムが適切に行われていないことが、スポーツはクリーンである、と信じることを難しくしているのだ。

興味ぶかい─少なくとも科学的には─論点からのバックラッシュがハッカー集団「ファンシー・ベア」からもたらされている。彼らはアスリート達が治療上の例外措置(TUE)を使っており、それらは「合法的」なドーピングの一形態である、と訴えたのである。問題とされたアスリートは誰一人としてドーピングの罪には問われなかった。確かに、サイバー・ハッカー達から暴かれたケースの多くで摂取した薬物がパフォーマンスに有利であったとするのを見つけるのは難しい。しかし、科学的な見地から興味ある議論が行われている。TUEはアスリートに医学的な問題をパフォーマンス強化をもたらすことなく処理する目的で与えられている。TUEは、パフォーマンスを「できる」ようにすることであり、医学的問題を抱えたアスリートに健康な対戦者と競技上で同等に競技できるようにしているのである。そこで問題となるのはアスリート、コーチあるいは医師がそのシステムを利用してアスリートに有利にするよう「もて遊んで」いるかも知れないのだ。これは、イギリスでのオリンピックとツール・ド・フランスの優勝サイクリスト、ブラッドリー・ウイギンス卿が彼の季節性花粉症〔枯草熱〕治療のために〔合成コルチコステロイドの〕トリアムシノロンを過剰用量で摂取していたことが非難されて表面化したのである。医学的には第一選択薬ではないが、強力で長期間作用の抗炎症作用薬であるコルチコステロイドであるトリアムシノロンは、一部の医師達によって花粉症や鼻炎の治療に使われている。これを非難する人達の訴えでは、トリアムシノロンの副作用は体重減少であり、サイクリストは体重をへらすことができるが、パワー減少はなく、坂を上るのに潜在的に有利に作用する、と言うのである。確かにこれは面白い考えではあるが、科学的な根拠は弱く、それにウイギンスと彼の雇用チーム、チーム・スカイはそれが何であろうとパフォーマンスの有利性は一切ないと強く否定した。WADAはこの治療例外処置を認めていることに留意すべきである。

イギリスで最近問題となっているのは、気管支拡張薬であるサルブタモールの吸引である。これは喘息を持っている多くのアスリートが呼吸を楽にするために用いられている。そして(通常摂取の基準は8時間に8回の吸入である)サルブタモールを短時間大量に吸入する必要がある場合に限り、サルブタモールについてのTUE(申請)が必要である【逆に言えば基準以下であれば申請せずに使用できる】。この量を超えて吸入した場合、果たしてパフォーマンス強化作用があるか明らかではない。短期使用の効果についての報告はない。一方、WADAは長年に渡り高用量を摂取すれば筋肉量を増加させる、と主張している。しかしながら、一旦制限用量が決められると、取り締まりの対象となる。イギリス人のツール・ド・フランスで数回優勝しているクリス・フルームは、2017年のラ・ヴェルタでの優勝で採取された尿中に高濃度のサルブタモールが検出されたことで、最近検査の対象となっている。WADAは尿サンプル中のドーピング閾値濃度(1000ng/ml)を設定しているが、アスリートが8回以上吸入しない限り、その濃度に達成するのは難しい。ただし最近の研究による反論もある。それによれば、サルブタモール吸引により体内に吸収されて尿中に現れる値には高度のばらつきがあり、許容吸入回数を超えていない人でも、場合によっては閾値濃度を超えることがありうる。

フルームとチーム・スカイは、彼があまりにも高濃度の薬物を摂取したのだ、という指摘に異論を唱えている。結果として表面化する問題は、全て科学上の問題である。フルームはかけはずれた尿中濃度に対してもっともらしい説明をして、アンチ・ドーピング機構を信じさせることができただろうか? ある条件下である時期にフルームの尿で閾値濃度を超える値に達した時があったのだろうか、一方、単に許容された量の薬物を摂取していたに過ぎないのではなかろうか? フルームはヴエルタでの残りのレースでは一貫してドーピング閾値用量以下であったし、全シーズンを通じて競技での数回の検査でもそうであった。という訳で、WADAが訴える様な長期乱用によるパフォーマンス強化作用を狙っていたとはとてもあり得ない。この例を報告している人達の誰もが、フルームの批判者でさえも、フルームがサルブタモール乱用から短期的パフォーマンス利益を得ただろうと訴える者がいないことには注目に値する。議論は検査の科学的問題と規則が破られたかどうかに焦点が当てられた。2018年のツール・ド・フランスの1週間前に国際自転車競技連合(UCI)は、フルームは何らドーピング違反をしていないことに満足したと宣言しており、このUCIの決定に対してWADAは異議を唱えていない。このUCIの決定は、フルームの薬物代謝の科学的状況についての情報を含め、チーム・スカイとWADAから提供されたデータの専門家による詳細な分析結果に基づいている。時に、エリート・サイクリングについてみた場合、その実際のアクションと同じ様に科学の下支えが必要である様に感じるのだ。あまり驚く様なことでもないのだが、私の本を発表した時、サイクリング・ファンの人達が読者の中で最も知識が豊富であることであった!

この本の出版以来ポーツ科学分野でホットな話題となっているのに、女性スポーツでのハイパーアンドロゴナドリズムで(過剰アンドロゲン分泌症)とトランスジェンダー(性同一障害)のアスリートである。ハイパーアンドロゴナドリズムは性ホルモンであるテストステロンの値が平均値より高く(男性のレベルと同等)、同時にそのホルモンが身体的効果を発現している女性と定義されている。

これはドーピングの問題ではない。誰もそのアスリートが「ズル」をしていると非難しない。しかし、ある面では科学と関係しているのだ。多くのスポーツが男女別のカテゴリーに分けられている。皮肉な見方をすれば、あるアスリートがそれを利用して「ごまかそう」と試みれば、男性が女性の仮面を被り有利に立つ、と言う懸念が生じるのである。本書で検討しているが、性別の領域を如何に「捜査する」かは、歴史上多くの困難と偏見との戦いであった。ほとんどのスポーツではこの問題は密かにに忘れ去られてきた。しかし、社会が変ってくると、これを無視のヴェールで包んでおくことが難しくなってきた。トランスジェンダーと中性の人達をそれぞれ個性を持った個人として受け入れる風潮が次第に増えてきた。彼らがどんな立場なのか偏見をもってみてはならないのである。さらに、性別は法的に自己決定権に属するとする国の数が増えて来ている。これ等の事実は、性別と生物学的性別の政策についてスポーツ規則策定者に当面の問題として直面させることになってきた。

世界陸上競技連盟(IAAF)と、ごくごく最近であるがIOCが、科学的に女性性別カテゴリーを決める動きを始めた。2011年にIAAFによって承認された宣言「ハイパーアンドロゴナドリズムの女性の女性競技への参加に関する規則」では、「許容された値(男性におけるホルモン値)以上のテストステロンを示すいかなる女性も、その測定値が減少していることを確認されない限り、競技に出場することはできない」、としている。通常これにはある種のホルモン摂取、あるいは薬物治療が必要とされる。IAAFの議論の焦点は、男性エリート・アスリートと女性アスリートとのスポーツ・パフフォーマンスにおける差は圧倒的に男性でのテストステロンの高いレベルによっている、ということである。これこそ女性がアナボリックステロイド(テストステロン)でドーピングをして、男性と比較してより大きな利益を得ようとする理由なのである。それ故、生まれつき高いテストステロン・レベルを持った者が、ドーピングと同じ有利性を持って競技に参加するのは、「フェアではない」。IAAFは「ハイパーアンドロゴナドジェニック」アスリートを非難している訳でもなく、彼らは「女性」であることに異議を唱えているのでもなく、単に彼らは適切な治療を受けなければエリート・女性競技への参加を認めるべきではない、としているのだ。

インドの短距離選手、デュティ・チャンドは彼女のテストステロン値を下げることを拒み、規則の法的問題に挑戦してスポーツ仲裁裁判所(CAS)に訴えた。CASは2015年7月24日仲裁裁判で暫定的判決を出した。CASは2年間の規則執行停止判決をし、IAAFにハイパーアンドロゴナドジェニックのアスリートで高いテストステロン・レベルとアスリートのパフォーマンス増強効果との間に定量的な関連についての科学的根拠を示す機会を与えたのである。この長い裁判結果を要約すると、基本的にIAAFは、生まれつきの(内因性)テストステロンは女性アスリートに不自然に摂取した(外因性)テストステロンでドーピングした者と同様の利益をもたらす、と主張した。CASはこの考えに原則的に異議をはさまなかったが、証拠をみたいとした。そこで2015年以来、再び女性アスリートは高いテストステロン・レベルをチェックされずに競技に参加が許される様になった。

CASの決定はIAAFとWADAが資金を提供する研究調査の緒となり、2011年と2013年IAAF世界選手権大会で競技したエリート・アスリートから2000例以上を観察対象とした。テストステロン血中濃度測定とパフォーマンスとの関連について調べられた。アスリートをテストステロン血中濃度、高値、中間値、低値のグループに分けて調査した所、高値テストステロングループに属する女性アスリートは400メートル走、400メートルハードル、800メートル走、ハンマー投げと棒高飛びで有意に高いパフォーマンスを示した。400メートル走、400メートルハードル、800メートルで高いテストステロン・レベルと酸素運搬蛋白であるヘモグロビン濃度との間に相関関係が認められた。このパターンは男性アスリートには認められなかった。別の研究では、血中テストステロン・レベルが男子の平均値と同じ女性アスリートの場合、血中テストステロン・レベルを低下させた時に比べて、テストステロン・レベルを調整しないままにした時では平均5.7パーセント良いパフォーマンスを示した。

新たな科学上に進展は、「性的成長過程に置ける差(DSD)」を有するアスリートに対するIAAF適格性規則を新たに制定することになった。DSDの女性アスリートが400メートル走、400メートルハードル、400メートル走および1500メートル走の国際競技に参加するためには、彼女の血中テストステロン・レベルを5nmol/L以下に維持することが求められるのである。このことは、キャスター・セメンヤの様なアスリートは、それぞれ好みの競技に参加しようとすれば、テストステロン・レベルを低下させる薬物治療を受ける必要がることを意味している。IOCはトランスジェンダーのアスリートに対する新たなガイドラインに同じ様なレベルの制限を盛り込もうとしている。後者の場合、少なくとも現在の医学的治療では、この低いテストステロン値をトランスジェンダーの個人に対して男性から女性への移行する値とすることを目的としている。

では、このことと本書に記載したドーピングとはどの様に関連するのだろうか? 2012年ロンドン・オリンピックは、キャスター・セメンヤの様な世界チャンピオンのハイパーアンドロゴナドジェニックのアスリートが彼女等のテストステロン・レベルを制限する規則下で競技に参加した最初のオリンピックとなった。彼女等のランニング・タイムは確実に遅くなったが、それでもセメンヤは800mのタイトルを得ることとなった。ただし当日のレースでは2着となっていたのである。1着はロシア選手、マリア・サビノワだった。しかし、2014年彼女はテストステロンの注射と禁止されている経口ステロイドであるオキサンドロロンを摂取していたことを認めたことを隠しカメラに映されて、捕まることになった。このことが、WADAが彼女の血液サンプルを再検査することになり、彼女は2010年と2012年の間に血液ドーピングをしていたことが判明した。彼女のロンドンの結果は失効とされ、その代わりにセメンヤが金メダルを獲得した。サビノワはその後IAAFから4年間の出場停止処分を受け、この決定は2017年2月スポーツ仲裁裁判所(CAS)からも支持された。サビノワは現在この判決に対して控訴しているが、彼女のロンドンの結果は失効されたたままで、セメンヤが金メダルを保持している。サビノワはセメンヤにはレースで勝ったのかしれないが、明らかに(本文を執筆時、控訴は未解決)彼女は筋肉量増加目的でステロイドを摂取し、ヘモグロビン量増加目的で血液ドーピングでズルをしていたに過ぎないのである。800mはパワー(筋肉量)と持久力(酸素供給)の両方が必要な競技である。テストステロンは男性に誕生した時からずっと筋肉量と血液ヘモグロビンの増加の両方を促して来たのである。ドーピングあるいはハイパーアンドロゴナドリズムはこの男性が有利な点を模倣しようとするものなのだ。

この本をもう一度書くとすれば、プロローグでとりあげたソウルでのオリンピック100メートル短距離走のベン・ジョンソンの優勝や、ヘルシンキ世界陸上1500メートル走決勝で次々にゴールラインを超えた5人の走者、後に彼らが選手生活中にドーピングで捕まったのだが、そういった連中に焦点を当てては書かないだろう。そのかわりに、〔セメンヤとサビノワの〕2012年ロンドン・オリンピック競技の800メートル走を提示するだろう。確かに、ドーピングの科学には複雑な要素があり、本書が読者はこのことの理解の手助けとなることを希望し、同時に興味深読んでもらいたい。しかし、鍵となるメッセージは単純である。本当に有効なのは、そしてゲームでの「ズル」とは、筋肉量を増やすアナボリックステロイドの使用(特に女性アスリート)と全てのアスリートでヘモグロビン量を増やす血液ドーピングなのである。あとは全て雑音に過ぎない。

これらの新たなIAAFのDSC規則が競技時に適用されるか、あるいは新たな法的問題に直面するか、はっきりしない。パフォーマンスに有利に働くたった1つの遺伝的な差に焦点を当てることが、はたして倫理的だろうか? テストステロンは性決定の鍵となるホルモンであるが、女性あるいは男性でパフォーマンスを決定する唯一の分子ではない。それらの分子の多くは同じ様に遺伝子的に決められているだろう。究極的には答えは科学にではなく、社会が受け入れるものにあるだろう。私は幸いなことに、2017年世界選手権が開催されたロンドン・オリンピック・スタディアムに再び座ることになった。この大会はIAAFハイパーアンドロゴナドリズム規則が一時停止された時期に開催された。私は、6万人以上のスポーツ・ファンとともに、キャスター・セメンヤが2012年ロンドンでは達成できなかった800メートル走で優勝するシーンに喝采したのである。100メートル走で優勝したドーピング前科者のジャスティン・ガトリンにブーイングした同じ観衆が、セメンヤを支持して立ち上がったのである。ハイパーアンドロゴナドリズム規則が停止されていることが、彼らの喝采を止めることにはならない様だった。スタディアムにいる誰もが「アンフェア」な勝利だとは感じなかたのだ。

2018年8月

クリス・クーパー

◆ ◆ ◆

■目次

日本語版読者への緒言

ペーパーバック版への緒言

はじめに――2つのレースの物語

第1章 序―― はじめに

第2章 ヒトのパフォーマンスの限界

第3章 エンジンを稼働する――食物

第4章 エンジンを動かす――酸素

第5章 筋肉を増やせ

第6章 ステロイドと筋肉強化薬の将来

第7章 興奮薬

第8章 遺伝子ドーピング

第9章 ズルとは何か?

第10章 ごまかす者を捕まえる――ドーピング摘発

第11章 最終章

参考図書

訳者あとがき

◆ ◆ ◆

■サンプルページ

進化を凌駕することができるだろうか?

人間のパフォーマンスの限界はどこだろうか? 強化サプリメントや薬物が助けになる領域はどこにあるのだろう? ある意味では、この問いは、進化についてのクエスチョンである。もし人間がある種の活動に適合して進化してきたとすれば、人工的に行動を強化するのはかなり難しいかもしれない。ある種のスポーツがこれまで進化してきた行動とは関連のない「スキル」を必要とするならば、膨大な薬理学的改良が必要となってくるだろう。これは「日やけ止め」の効果と結びつけることができる。暑い、日差しの強い地方では、皮膚の色が濃い人達は太陽の照りつける日中でも化学物質の助けを必要としない。ところが、色白の肌の人はたちまち日やけになってしまう。後者だけが、化学物質(つまり、日やけ止め)の恩恵に浴することになる。

ヒトは環境に適合するためにどのような身体的能力を進化させてきたのだろうか? 進化の過程を調べてみても明確な答えは得られない。多くの他の動物に比べればヒトは走るのは得意ではない。狩りをするのに、体を使うのではなく、その代わりに脳が進化することによって道具を使うようになった。カンガルーやチーターのように速く走るために必須な尻尾は失われている。短距離走となったら、私達ヒトは動物界で勝者となることはできない。ヒトは直立歩行の必要性から速く走ることについては、適応してはいないといえる。自然淘汰が主に短距離走や長距離走の能力を伸ばす方向で基本的には働いていないのなら、多くの改善する余地があるだろう。進化がなし得なかったところに、はたして薬物で何ができるのだろうか?

しかし、長距離競技について言えば、少なくともこの問題についての最近の研究や考古学的見地からすると、前に述べた議論はそれほど強固ではないように思われる。走ることについて私達ヒトは多くの適応を成し遂げてきたのだ。長い跳躍に適した肢、少なくとも長い尾を失くしたかわりに、発達した大臀筋を挙げることができる。それに、前方を真っ直ぐ見ていても長い首のおかげで頭と肩をそれぞれ独立に動かすことができる。しかし、もっと重要なことは、毛がないこと、多量の汗をかくこと、血管が表面に近いところにある非常に薄い皮膚を持っていることである。全てこれらの適応は体熱を放散することに最も適している。どうしてこのことが問題なのか? 走ることは、酸素消費量が著しく増加し、横たわっている時と比べれば、6倍もの酸素を消費するのだ。このことが長距離走には問題となる。つまり、止まらない限り、燃え尽きてしまうのだ。ハーバード大学で行われた画期的な実験では、チーターの直腸に体温計を挿入して走らせ、最高スピード以下で走っていても体温が摂氏41度になると、立ち止まってしまうことを示している。ヒトはそうではない。私達ヒトは少なくともゆっくり走ることには十分適応して進化を遂げてきたのだ。このことが、私達ヒトに「執拗に追いつめる」というテクニックで獲物を仕留めることができるように仕向けたのである。すなわち、1つの獲物をターゲットにして暑い日中から執拗に追いかけることである。同じ獲物を追いかけている限り、一日中かかろうとも、終には獲物にありつけることができるのである。

現代の追跡ハンターであるカラハリ砂漠のブッシュマンや北部メキシコのタラフマラ達ほどのスキルを持っていなくても、私は時としてハンターとしての優越性を楽しんできた。実は、私の獲物とはなかなか檻に入ろうとしないウサギなのだ。暑い夏の日にウサギを追い回して長時間費やした後で、ゆっくりと執拗に追い回す作戦を思いついた。十分も執拗に追い回すうちに疲れ果てたウサギを容易に捕まえることができた。ヒトが動物と競争した時に同じようなスキルをみることができる。ヒトは、一日中走ることについて言えば、短距離だとヒトよりはるかに速く走るイヌやウマのような他の動物種に打ち勝つ能力を備えている。ウェールズ地方のリャンチド村で行われる20マイル・レースはちょうどヒトとウマの競争の賭けに適した距離で、いつもとは限らないが、ウマのほうが勝つ。しかし、とても暑い日には、ヒトが1位、2位を占めて勝つことができる。おそらくヒトは他の動物種より暑さの中でもより効率的に走れるからだろう。

強さについてはどうだろう? 私達ヒトははたして力仕事に適応してきたのだろうか? 再び、進化の過程には明確な答えは得られない。しかし、多くの研究者は、進化のモーメントはホモ・サピエンスにはパワー・キャパシティ(力学的要素)を減少させる方向に作用したのではないかと示唆している。確かに、全ての現代の類人猿達は平均的なヒトよりははるかに力強く、筋肉も発達している。骨格だけから判断するのは難しいかもしれないが、ネアンデルタール人は当時共存していた現代人(ホモ・サピエンス)より力強かっただろうと思われる。ニューヨークのアメリカ自然史博物館のグレイ・マイヤーは、「ネアンデルタール人はとても力強い手を持っていた。彼らと握手でもしようものなら握りつぶされてしまうだろう」と述べている。27,000年前に彼らが消滅したのは、私達の祖先が直接攻撃したのではないか、とする仮説がある。とは言え、ホモ・サピエンスの成功は、その身体的な弱さにあっただろうと言う者はいない。

進化論でのヒトの進化についての議論の結論は、いつも「なぜなぜ物語」というような話になりがちである。あえて不必要なリスクをおって推測をするとすれば、「薬物や筋力増強薬がほとんど役に立たないような持久競技があるとすれば、それはウルトラマラソンの分野である」と言ってもいいのではないか。「ゆっくり、そして確実に」が、すでに進化の競争に打ち勝ってきたからである。

◆ ◆ ◆

性差の問題

このような考えには1つだけ明らかな例外がある。進化は男と女に平等に作用してこなかったのだ。このことは瞬発力と持久力の遺伝子の「役割」についてみると明らかになる。とは言え、これに関する原因は思ったほど明らかではない。それぞれ特有な狩りに対する必要性から生まれた産物ではなさそうである。確かに、多くの哺乳動物では狩りをするのは雌である。文化の面は別にして、短時間あるいは2日間であろうとも、女性が男性と同じように効果的に狩りができないという理由はない。それに、植物を主食とする大型類人猿、ゴリラやオランウータンは、雄は雌よりはるかに力強いのである。力強さへの選択肢は、むしろ雌をめぐる競争に他の雄と戦うために働いた結果であったのだろう。

ヒトの性差の進化についてはかなり異論のあるところである。社会生物学の課題についての著書を表わしたE・O・ウィルソンの意見は、ヒトの行動の進化的基盤について過熱した議論を巻き起こした。おそらく、このことは、ヒトの性的嗜好、性行動や知能の分野と同じように様々な議論があるところであり、驚くにはあたらない。身体的強さの例の様にあまり異論のない所には、多くの意見の一致が見られるだろうと思うかもしれない。しかし、この分野でも驚くような罠があり、決して平坦ではない。初期の二足歩行の猿人はアウストラロピテクスであり、雄と雌とでは(少なくとも、骨格について言えば)、基本的な性差があったと考えられている。しかし、私達の初期の二足歩行の先祖達では、雄は雌より50パーセントも大きかったということには、まだ大いに議論の余地があるのだ。

明確な詳細は何であれ、ヒトの祖先の雄雌の大きさは進化の過程ではほぼ同じであったのかもしれない。しかし、現在では異なっている。強さが全ての因子ではない稀な分野を除き、スポーツの分野では明確な男女差カテゴリーが設けられている。このことの意味することは、男性アスリートと同じような特性を発揮できるような女性アスリートを改善する余地について、進化の過程から眺めると、大幅な展望が開けてきたのである。

悪評高いBALCOを創設したビクター・コンテは、アメリカ・アンチ・ドーピング機構より2005年にドウェイン・チェンバースをはじめとして多くの幅広い分野のアスリートにステロイドを供給したことで、アメリカの法廷で有罪判決を受けている。この法廷でコンテは女性選手のドーピングについて述べている。「ステロイドは100メートル走の女子選手のタイムを0.4秒短縮、距離にして4メートル速くすることができる。男子選手では、約0.2秒短縮、およそ2メートル速く走ることができる。」

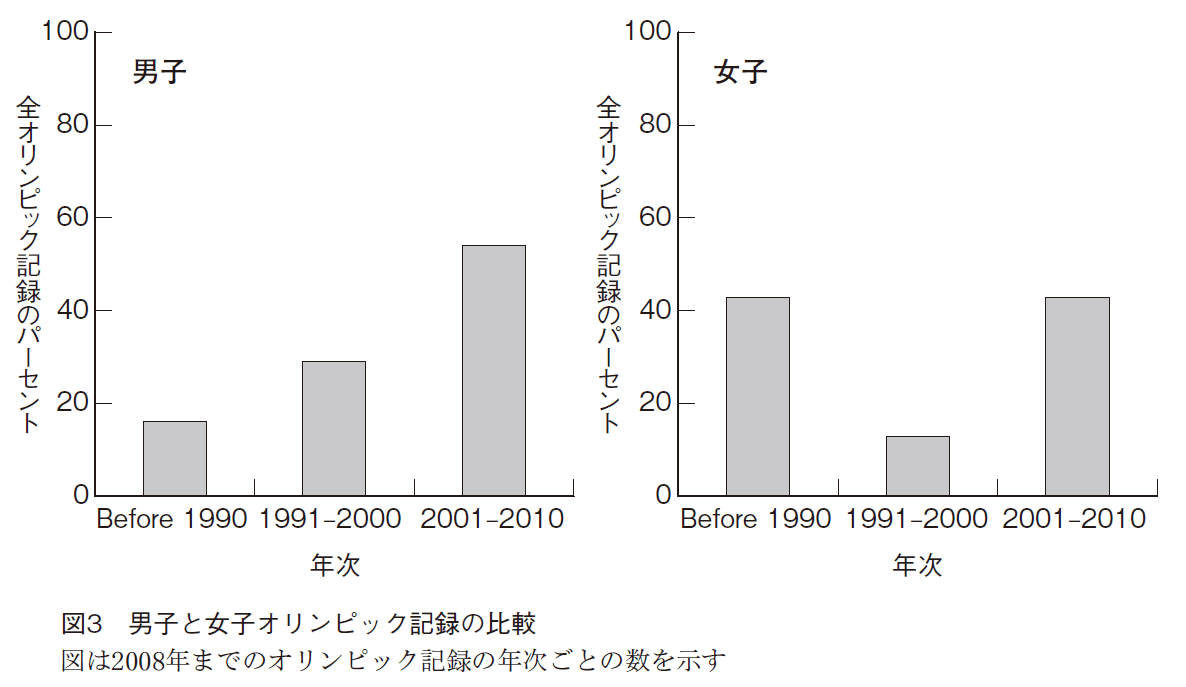

この数値面での記述に必ずしも同意する訳ではないが、実質的な面では間違ってはいない。任意薬物検査が始まる前までに出た女子世界記録やオリンピック記録は、なかなか破られなかった(図3)。

例えば、男子オリンピック記録は常に一定の割合で破られていたのだが、1990年以前の女子オリンピック記録は、ずっと破られないままであり、その後10年間もほとんど破られていない。しかし、1980年代になりステロイドが広範に使われるようになってから、ステロイドが男子スポーツに比べ女子スポーツには劇的に影響を及ぼした、というのには異論はないだろう。

しかし、スポーツにおける男性/女性の論点は、また別の問題を提起している。男性と女性とスポーツの間に横たわるパフォーマンスの差を埋める方法としてのステロイド以外にも他の方法がある。最も簡単なのに、性を偽ることである。1938年のヨーロッパ陸上競技選手権棒高跳びでのドラ・ラチエンが最も有名な例である。ラチエンの競技での様子は、ベルリン・オリンピック(1936年)のフィルムに収められている。その中で彼女は本物のユダヤ人女性選手グレーテル・ベルグマンのかわりにヒットラー・ユーゲントの「異性服装嗜好者」のメンバーとして登録されていた。しかしながら、よく見てみると、このケースはより複雑な様相を呈している。ナチの陰謀として、この同一性障害者をチームの一員として入れていたとする証拠はないのだ。実際のところ、ドラ・ラチエンはあいまいな性器を持って生まれたので、女性と登録され、女の子として育てられていた。ナチは彼女が男性だとは知らなかった。その時代の背景を考慮に入れたとしても、ドイツ体育協会があえてユダヤ人スポーツ選手を差別して排除する謀略を巡らせる必要があったとは思えない。1938年に性的にも生理的にも男性であることが証明され、ドラはスポーツを止め、名前をハインリッヒに変えたのである。

このように明らさまな欺瞞行為は過去にも非常に稀なケースであり、現在ではほとんどあり得ないだろう。しかし、男性アスリートと女性アスリートとを峻別することも、場合によっては、もっとあいまいな灰色な部分がある。「女性」とされているアスリートの本来の性別についての疑いが持ち上がり、1968年のオリンピックから国際オリンピック委員会は、性別検査を導入することとなった。あまり精度の高くない検査や簡単な身体検査に代わって男性Y染色体を検出する科学的染色体検査が採用されるようになった。しかし、それでも必ずしも万全な対策ではなかったのである。アトランタ大会(1996年)では3387人の女性選手の内8人にY染色体が検出された。

Y染色体があるにもかかわらず、どうして女性の特徴を示すことになったのだろう? この8人のケースのうち7人はアンドロゲン非感受性症候群(AIS)であり、男性ホルモンであるテストステロンに反応しない症例である。その中の1人はテストステロンを活性化する酵素に欠損が認められた。胎生時の発達段階でテストステロンに反応しないため外性器は女性化の様相を示しているのである。それ故、男性と同じようなテストステロン濃度レベルであっても、このテストステロンはパフォーマンス強化作用を示さないと思われるため、競技参加が認められた。しかし、一般にはこのような症例の発現率は0.002パーセントであるが、オリンピックでの女性アスリートでは0.2パーセントに上っている。発現率が百倍も高いことを見れば、この症候群がパフォーマンス強化に何らかの役割を果たしている可能性を物語っているのではなかろうか?

AIS症候群の人はほとんどXY染色体を保持しているが、自分自身を女性と思っている。国際オリンピック委員会も同様の考えであった。アトランタ・オリンピック以来強制的な性別検査を止めていたのである。しかし、必要とあらば、性別検査をする権利を保持していた。もし疑わしい女性選手が世界記録を出したような時は、話は別であった。最近のサンティ・ソウンダラジャンとキャスター・セメンヤのケースである。ソウンダラジャンは2006年アジア選手権での800メートル走で銀メダルを獲得していたが、性別検査は受けていなかった。キャスター・セメンヤは2009年ベルリン世界陸上選手権大会での同じ800メートル走で優勝を勝ち取った。しかし、彼女もその後国際競技で性別検査を受けることを免れていた。11か月後IAAFは彼女に競技参加を認めたのである。この過程で彼女はテストステロン濃度レベルを減少させる治療を受けることを要求されていたと思われている。

◆ ◆ ◆

全ては遺伝子によるのか?

明らかに男性であり、あるいは女性と見られるアスリートのパフォーマンスでの差について、薬物というよりはむしろ遺伝子によって強化されている選手に関して興味深い問題が起こってくる。仮に、女性アスリートがより「男性化」するような突然変異をもっていた場合、女性選手を競技者として失格にしてしまうのだとすれば、男性アスリートがより早く走り、あるいは高く跳躍するような別の遺伝子変異を持っていた場合はどうだろう? 結局のところ、エリート・アスリートは全て遺伝子的には異常なのである。つまりその異常がどの程度極端であるかが問題なのだ。とすれば、DNA検査が薬物検査と同時に行われるようになるのだろうか?

これまでスポーツ界ではパフォーマンスは多くの因子によって決まってくるのだ、ということでこの問題には触れてこなかった。エリート・アスリートになるには、確かに然るべき両親を選ぶのが賢いやり方ではあるが、これは単一遺伝子変異の遺伝情報を受け継ぐことによる、とはこれまで誰も考えていなかった。テレビでの話とは異なり、スーパー・ヒーローの遺伝子を受け継ぐことはできないのだ。とは言え、最近の研究によれば、この一見もっともらしい仮説にかなり真面目な疑問が持ち上がっている。多くの家畜や実験動物で単一遺伝子が、強度と持久力に劇的な変化をもたすことが明らかとなっているのだ。それに、有名な世界的なスポーツにおいても先例がある。

フィンランドのクロス・カントリーのスキー選手であるイーロ・マンチランタは1960年と1964年の冬季オリンピックで金メダルを獲得しているが、後に血液検査でヘモグロビン値が異常に高いことが見つかった。この高いヘモグロビン値は、アスリートにとって多くの酸素を供給することができ、持久力競技では有利である。マンチランタとその家族について検査すると、高いヘモグロビン・レベルは、エリスロポエチン(EPO)に反応するタンパク分子に遺伝子変異があることによることが明らかになった。正常のEPOレベルであっても、その生体に対する作用はあたかも高いレベルの場合と同じような効果を発揮する。強力なEPO作用は高いヘモグロビン濃度をもたらし、細胞に多くの酸素を供給することになる。EPOはパフォーマンス強化薬の筆頭に属するものである。という訳で、あたかもEPOドーピングをしているように生まれついたことになるのだ。はたしてこれがフェアと言えるのか? サンティ・ソウンダラジャンとキャスター・セメンヤの場合とどこが異なっているのだろか? エリート・アスリートの遺伝的素質を知れば知るほど、スポーツに関して言えば何が正しくて、何が適正であるかを決めることがますます難しくなってくる。今後10年もすれば、遺伝子情報が完全にわかるようになるだろう。そうなれば、スポーツのパフォーマンス強化につながる特異的な遺伝子が明らかになってくるだろう。そのような場合にはスポーツにおける「フェア」ということについてどう定義すれば良いのだろうか? ドーピング検査だけでは十分ではないのだ。最近のパラリンピック競技では選手の身体的障害の度合いに応じて様々なクラスが分けられている。オリンピック競技でも同じようにするのか? 選手の本来持ち合わせたそれぞれ異なった特殊な遺伝子ごとに異なったクラスをもうけるべきなのか? 以前私はこれはファンタジーに過ぎないと思ったことがある。しかし、今や確信はない。

この本の終わりに人工的遺伝子操作の複雑で込み入った問題について探求しようと思っている。しかし、今のところはプロローグの章で語った2つのレースで使われた薬物の種類について掘り下げるだけで十分である。スポーツで成し遂げるには、パワー、持久力と痛みを超えて戦うための能力が求められる。アナボリック・ステロイド、EPOと中枢神経刺激薬、この忌まわしい3つの取り合わせは、この分野で相当のインパクトを持っている。しかし、これらの物質について調べる前に、スポーツ選手のパフォーマンスを規定する様々な因子についてもっと詳しく掘り下げる必要がある。

◆ ◆ ◆

■終わりに

今回の「編集後記」、いかがでしたでしょうか。このマガジンでは、金芳堂から発売されている新刊・好評書を中心に、弊社編集担当が本の概要と見どころ、裏話をご紹介していきます。

是非ともマガジンをフォローいただき、少しでも医学書を身近に感じていただければ嬉しいです。

それでは、次回の更新をお楽しみに!

◆ ◆ ◆