簡単設定で音圧アップ!マキシマイザー「iZotope Ozone 9 Maximizer」

楽曲を作ってミックスも終わり、マスタリングに入り、いざリミッターやマキシマイザーで音圧を上げようとしたときに、ミックスバランスが崩れて困った経験はないだろうか?

iZotopeのOzoneに搭載されているMaximizerを使えば、面倒な操作をせず、ミックスバランスもあまり崩さずに音圧を上げることができる。

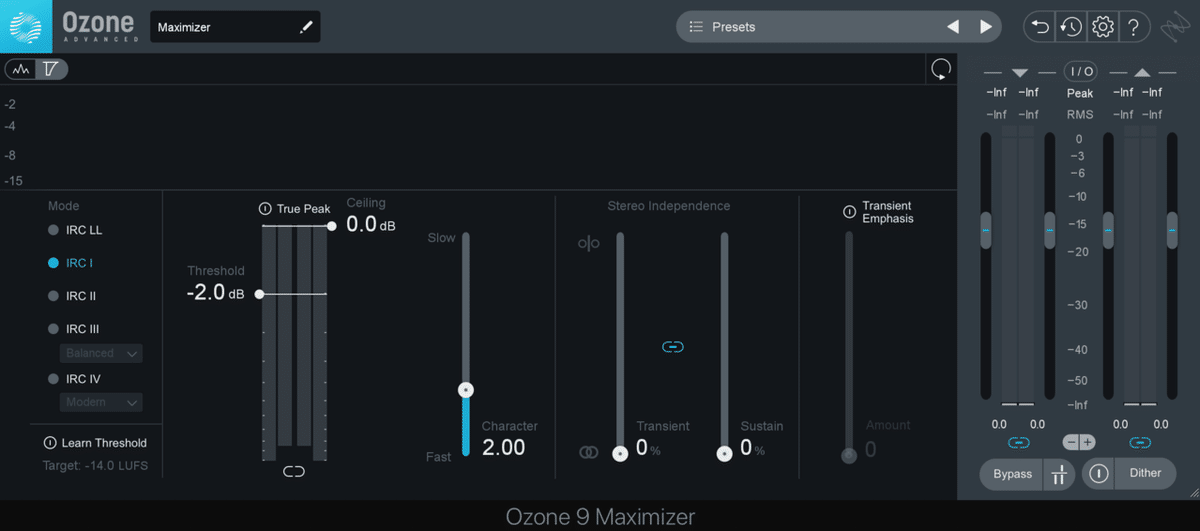

基本画面

Maximizerを起動すると、まず以下のようなデフォルト画面が立ち上がる。

それぞれのセクションを順に見ていこう。

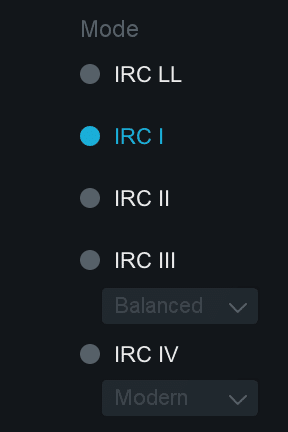

Mode

Maximizerにはリリースコントロールの異なる5種類のモードが搭載されている。各モードにはIRC(Intelligent Release Control)という文字が付され、その後に開発された順序で番号が振られているとのことだ。つまり、最新のモードは「IRC IV」。

IRC LL:IRC Iの挙動をローレイテンシー(Low Latency)かつ低負荷で実現

IRC I:速いアタックには早く、長いリリースに緩やかにかかる(低負荷)

IRC II:「IRC I」に近く、トランジェントを残すことに特化(低負荷)

IRC III:リミッティングの速度をインテリジェントに変更し、歪みや音割れを回避しつつアグレッシブなリミティングを可能にするモード(高負荷・高レイテンシー)

- Pumping: 最も緩やかなリミッティングでリリースが長いが、ポンピングを引き起こす可能性がある

- Balanced: ほぼあらゆるソースに有効なバランスのとれたリミッティング

- Crisp: リミッターのリリースを短くしてポンピングを回避するが、歪むリスクが高い

- Clipping: アグレッシブで高いラウドネスを実現するが、歪みによる音色変化あり

IRC IV:歪みとポンピングを最大限まで防ぐ最も高度なアルゴリズム

- Classic: 全体的にミックスを強化

- Modern: Classicよりもよりクリアで、分離感のあるリミッティング

- Transient: トランジェントを生かしたクリアで、分離感のあるリミッティング

そういうわけなので、CPU負荷に問題がない限りは、IRC IVのいずれかのモードを選択しておくのが良いだろう。

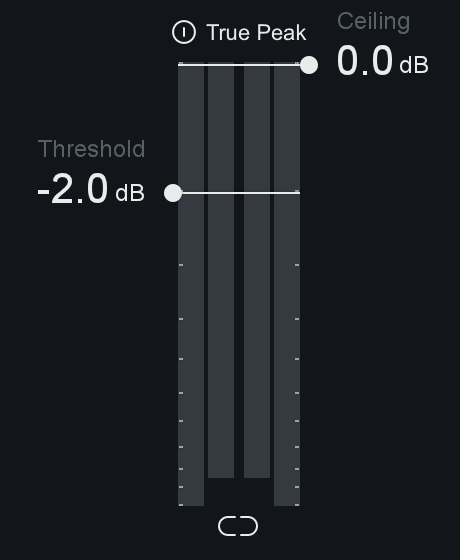

Threshold/Ceiling

Thresholdは設定した値を超えた超えた時点からリミッティングを適用し、ゲインリダクションするパラメーターで、CeilingはMaximizerの出力の最大音量である。

注意:Thresholdに引っかからずリミッティングされなかったとしても、Thresholdを下げるとCeilingとの差分だけ音量自体は全体的に上がる。

どの程度ゲインリダクションするかはそれぞれだが、2〜4dBあたりを基準にすると良いかもしれない。

参考:

リンクの設定

ちなみに下のボタンをオンにするとThresholdとCeilingをリンクさせることが可能。

![]()

True Peak

またピーク値の検出に「True Peak」を使用することもできる。

![]()

True Peakとは:デジタルオーディオをアナログに変換する際やリサンプリングの際に、サンプルとサンプルの間に出現するピークが0dBを超えてしまうピークのこと。インターサンプルピークとも呼ばれる。配信などデータ圧縮が想定される場合には、「-1.0dBTP」に設定しておくのが◎

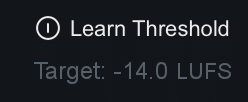

ThresholdのLUFS自動マッチ

左下でLUFS値を設定して「Learn Threshold」をオンにすれば、設定値に応じて自動的にThresholdを設定することもできる。デフォルトではSpotifyなどのラウドネス値である「-14 LUFS」になっているが、もちろん目的に合わせて変更も可能。

一度オンにすると手動でオフにするまで計測が続くので、キリの良いところでオフにしよう。

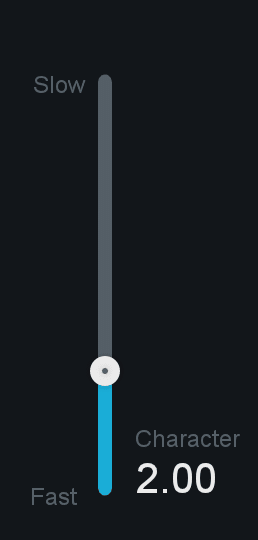

Character

Characterはリミッターのアタックとリリースの全体的な速さをコントロールすることによりリミッティングのキャラクターを決めるパラメーターで、0(速)〜10(遅)の間の値で自由に設定できる。

一度スライダーを上下に振ってみて、デフォルトで特に問題がないようならデフォルトでも良いかもしれない。

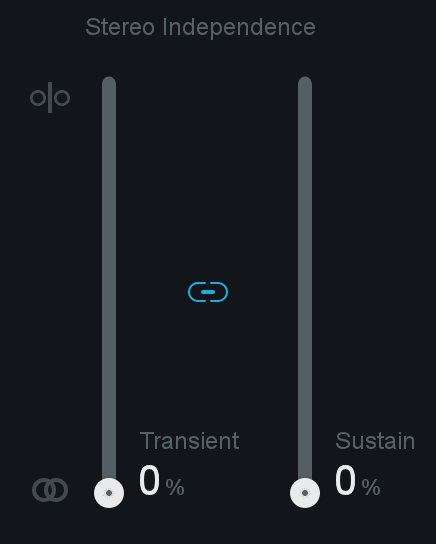

Stereo Independence

「Stereo Independence」ではトランジェントとサステインをコントロールできる。デフォルトでは2つのパラメーターはリンクされているが、リンクを解除して別々にコントロールすることも可能。

挙動としては以下の通りで、ラウドネスとステレオイメージのどちらを優先させるかを決めることができるが、トレードオフの関係にあるので注意しよう。

値を上げる:大きなラウドネス→ステレオイメージは狭くなる

値を下げる:広いステレオイメージを指向、ラウドネス上げは優先しない

デフォルトは0でステレオイメージ優先なので、特に必要がない限りはそのままにするか、あげても多少で良いのではないかと思われる。

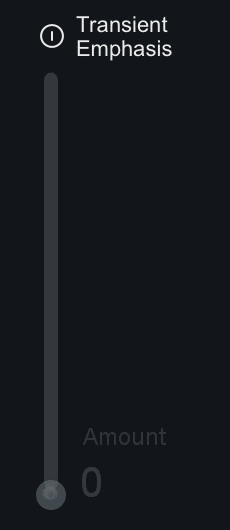

Transient Emphasis

オンにするとリミッティングの前にトランジェントが強調され、ドラムやパーカッションなど鋭いアタックを持つトラックにリミッティングをかけてもトランジェントを損なわないようにできる。

まとめ

いかがだっただろうか?細かい設定を必要としないなら、Mode、Threshold/Ceiling、Learn Thresholdの3項目が必須で、あとの項目はオプションと捉えても良いかもしれない。

マキシマイザー、リミッターでお悩みの方は試してみる価値はあるので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

参考: