「ヒューマナイズ」で機械的なMIDIフレーズに生命を吹き込む(Ableton Live/Logic対応)

MIDIの打ち込みは、生演奏しなくてよい反面、すべてのノートが同じタイミングになってしまうため躍動感に欠けるという欠点がある。

ハウスなどのダンスミュージックで機械的なビートを狙っているなら問題ないが、ポップスやブラックミュージック系の音楽を制作する場合はもっと人が実際に弾いたような人間味のあるニュアンスが欲しいもの。そんなときに重宝するのが「ヒューマナイズ」や「ランダマイズ」。きっちり揃ったMIDIのタイミングやベロシティを適度にバラけさせる機能だ。

今回はLANDR様の動画「Make Your MIDI Pianos Sound Real with these 5 Tips」を参考に、ヒューマナイズについて紹介していきたい。

ヒューマナイズについて

一言で「ヒューマナイズ」といっても、いくつか種類がある。代表的なものは以下の3つだ。

①(発音の)タイミング

②ベロシティ

③ピッチ

分類しておくと何を調整するのかがわかりやすいので、3つあると覚えておくとよいだろう。基本的には、タイミングとベロシティ。余力があれば、ピッチのヒューマニゼーションも加えると、よりニュアンス豊富な表現になる。特にピッチのヒューマナイズは、ギターやハイハットなど強く演奏するとピッチが上がるようなパートに有効な手段だ。

各種DAWにそれぞれ対応する機能が搭載されているものの、すべてのDAWに共通のやり方というのはないため、自分が使用するDAWごとに方法をチェックする必要がある。ここではAbleton LiveとLogicを対象に操作方法を考えてみる。

Ableton Liveの場合

タイミング

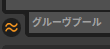

Ableton Liveのタイミングヒューマニゼーションは、「グルーブプール」と呼ばれる機能で実現できる。その名の通り基本的にはグルーブをコントロールするための機能なのだが、音の発音タイミングをバラけさせるという意味でピアノのような鍵盤楽器のヒューマナイズにも応用できるというわけだ。

やり方としては、まず左上の「場所」にあるPackから次のようにたどってグルーブを選択する。

Pack>Core Library>Groove

それから適当なグルーブを選択し、以下のグルーブプールボタンをオンにしよう。

そうすると以下のように選択したグルーブが表示されるので、そこで基準となるベース(音価)を決め、ランダムをあげていく。他は0でOK。

メモ:グルーヴには一番右の列にベロシティの項目があるので、後述のベロシティの設定をここで済ますこともできる。

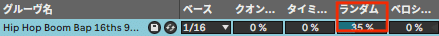

選択したグルーブが気に入らなければ、「ホットスワップ」ボタンをクリックし、別の項目を選び直そう。

「ホットスワップ」は、現在選択されている項目と差し替え可能な別の項目を絞り込んで表示し、ダブルクリックで差し替えられるてくれるLiveならではの便利機能。オンにすると左上にモードがハイライト表示される。

気に入ったグルーブが見つかり、調整が完了したら、MIDIクリップにグルーブの挙動を適用するため、ホットスワップボタンの右隣にある「グルーブをコミット」ボタンをクリックしよう。

すると選択していたグルーブがMIDIクリップに適用される。コミットすると以下のようにグルーブ名が表示されていた小窓が「None」になっている点に注目。

以上でタイミングのヒューマナイズが完了した。実際の操作はこちらの動画で詳しく解説されているので、ぜひご覧あれ。

また、グルーブはテンプレだけでなくオーディオクリップからも抽出できる。Ableton Live Japanの公式チャンネルで解説されているので、こちらも参考にしてみてほしい。

ベロシティ

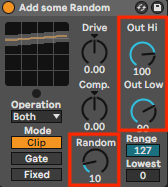

ベロシティのヒューマナイズは、Ableton Live純正MIDIプラグイン「Velocity」を活用しよう。

様々なパラメーターがあるが、基本的には以下の3つのパラメーターを調整すればOK。「Out Hi」は最大ベロシティ、「Out Low」は最小ベロシティ、「Random」は両者の値の+-値のランダムな振れ幅だ。

落差をつけすぎると音の強弱が極端になってしまうので、試しながら程よいところを探していくのがよい。

Logicの場合

タイミングとベロシティ

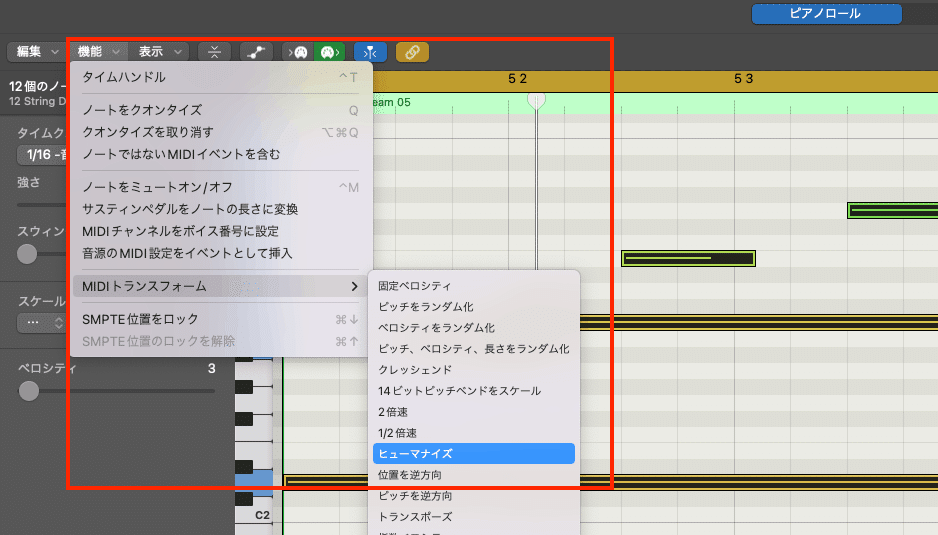

Logicでは、タイミングとベロシティを一度に調整できる。ピアノロールの「機能」メニューにあるMIDIトランスフォームのヒューマナイズがそれだ。

クリックすると以下のような画面が出てきて、(ノートの開始)位置、ベロシティ、長さに値が入れられるようになるので、

「位置」と「ベロシティ」を調整して「選択して実行」をクリックすれば完了。鍵盤などの場合長さ、つまり音価はそのままいじる必要がないと思うので、「長さ」は0でよいだろう。

実際に調整する様子は、わかりやすいチュートリアルでおなじみ、しーたけびーつ DTM Channel様の動画「【マウスのみ】マネするだけ!ピアノ打ち込みをプロっぽくする方法5選【DTM】」で詳しく解説されているので、ぜひ御覧あれ。

ピッチのヒューマナイズ

以上、Ableton LiveとLogicでのタイミングとベロシティのヒューマナイズについて紹介したが、ピッチのヒューマナイズはDAWというより、個々のシンセやサンプラーのモジュレーション機能に依存する。

アタックのみピッチを変化

例えばギターの弦のように強く弾いたときに音を上ずらせるようにするには、ベロシティをピッチやエンベロープと連動させることで、強い音が入ったときに高めのピッチから徐々に元のピッチに戻るような挙動が可能だ。

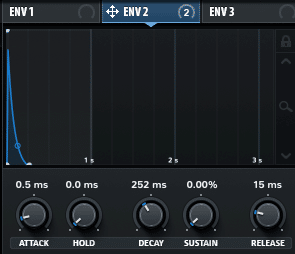

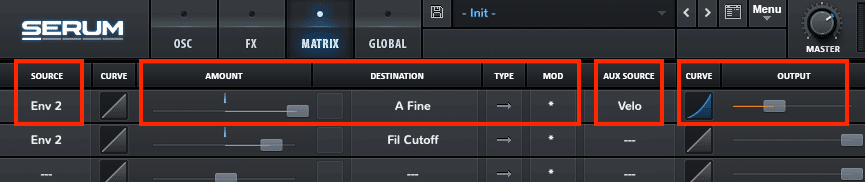

定番シンセのSerumでこれを実現する場合、MATRIXの画面を使用する。やり方はかんたん。まずは、このようなパラメーターが減衰していくエンベロープを作成し、

それをオシレーターの「Fine」にアサインする。そしたらMATRIXタブに移動し、「AUX SOURCE」でVelocityを選択してエンベロープをベロシティで制御するようにすればOKだ。

これにより、強いベロシティが入力されると、エンベロープがフルで適用され、弱いベロシティのときはエンベロープがあまりふれない(つまりピッチ変化が少ない)という挙動を作ることができる。

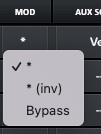

なお、MATRIXのパラメーターにあるMODには「* (inv)」という選択肢があるが、これは「invert(反転)」の略で挙動を逆にできる。

また、「AUX SOURCE」の横にあるCURVEは、「AUX SOURCE」のみに適用されるカーブなので、ベロシティに対するエンベロープの反応具合を微調整するのに役に立つ。

ピッチの周期的な変化

基本的にLFOで揺れをかけることでヒューマナイズするが、これはどちらかというとヒューマナイズというよりローファイ化に近い。Ableton Liveの場合はLFO MIDIで、MIDIトラックにLFOをかけることができる。

Logicで同様の機能があるかどうは不明だが、XLN AudioのRC−20などローファイ系プラグインを使えば手っ取り早く変化させることが可能だ。

サスティンペダルの使用

ピアノなどの場合、サスティンペダルを使用することでよりリアルな表現にすることができる。MIDI CC64にアサインされているので、MIDIのオートメーションでコントロールしよう。

小節をまたぐタイミングなど、音が変わるタイミングでいったんオフに切り替えるのがコツだ。これにより、前の音のリリースが次の音の出始めに重ならないので、ハーモニーが濁らずクリアに保たれる。

トラックの分割

コードを打ち込む場合、左手(低域)と右手(広域)はトラックを分けて置くと何かと便利だ。EQで音の処理を個別にできるようになるので、ミックスにより馴染みやすくなる。

まとめ

いかがだっただろうか?ヒューマナイズを使えば、機械的なMIDIの打ち込みを、驚くほど人間味のある豊かな表現に変えることができる。

一度覚えてしまえばそれほど難しい操作は必要ないので、ぜひ試してみてはいかがだろうか。

なお本編では紹介していないが、Abletonユーザーの方は以下の動画も参考になるのでよければ併せてご覧あれ。

では、良いDTMライフを!