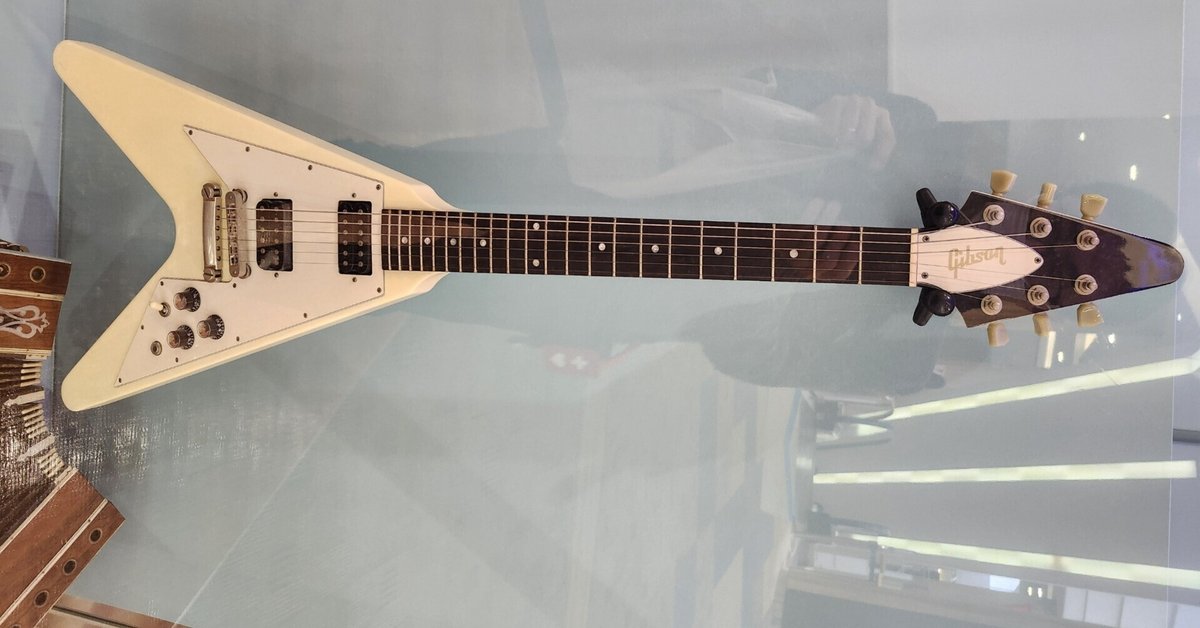

フライングV

こんにちは南仙台の父です。

近くにあるショッピングモール内にある店にディスプレイされているのが

このフライングVです。

このギターがある店は残念ながら楽器店ではありません。

ショッピングモール内には楽器店はありますが、残念ながらこの楽器店で

はフライングVは見かけたことがありません。

ヘッドを見れば一目瞭然、このフライングVもGinbson印のギターです。

しかも、カラーがホワイトなのでギタリストなら間違いなく同じ著名ギタ

リストの名前が出て来ることは間違いありません。

そのあたりは下に出て来るかと思いますが、Gibsonは伝統的な製法による

クラシカルなギターだけではありません。

変態的な形状や仕様を持ったギターも数多くあります。

今回はそんな変態ギター?の第一人者として歩み続けるフライングVについ

て語ってみたいと思います。

フライングVは開発自体はかなり古い時代に遡ります。

物の記録によれば1958年には発売されていたようですが、あまりにも奇抜

なデザインだったために、レスポールモデルよりも悲惨な形で一旦ディス

コンに追い込まれています。

この時代はFenderを中心とした人間工学的かつ製造に適したギターが大き

く進化した時代で、Gibsonもその影響を受けてかかなり実験的な取組みを

していました。

そんな中で世に出されたのがこのフライングVでした。

同時期にもう一つの変態ギター?であるエクスプローラーもローンチされ

ています。

当時は米国でも一般家庭でテレビが完全に普及した時代で、まだ白黒では

ありましたが音楽番組などで生の演奏を行うこともありました。

その中ではレスポールのような地味なギターでは映えるわけもなく、こう

したギターが時代の要請として誕生することになりました。

フライングV自体もそうした影響を背景に、Gibsonの命運を賭けた市場戦

略の中で登場しました。

しかし、やはり時代が早すぎたのか、それとも奇抜過ぎたのか、残念なこ

とに2年足らずで生産が打ち切られることになりました。

物の本では、総生産量はなんと98本であったと記録が残っています。

完全にビジネスとして失敗したギターといっても良いかと思います。

このまま歴史の中で埋もれるのかと思いきや、60年代から様々なギタリス

トが使用して注目を集め、70年代に入るとハードロックの大きな流れが誕

生してフライングVも息を吹き返すことになったのでした。

レスポールモデルも同様な経緯を示しているので、良いモノであっても必

ずしも評価はされないということなのかもしれません。

60年代ではアルバート・キングやジミ・ヘンドリックスなどが使っていま

すが、まだこの時代はあれっ・・・フライングV?って感じでした。

ジミヘンといえばストラトのイメージが強いですからね。

70年代に入るとポール・スタンレーやアンディ・パウエル、更にはマイケ

ル・シェンカーといった人たちがフライングVを使っています。

その後もレニー・クラヴィッツなどが使い始めており、80年代には58年の

復刻モデルも発売されました。

当然ですが、日本メーカーもこぞってコピーモデルを発売していたので、

雑誌の裏表紙でこんなギター見たっていう人も多いと思います。

この中でいえば何と言っても、マイケル・シェンカーがフライングVの主

といってもよい存在かもしれません。

(申し訳ありませんが、日本人でも使ってた人はいるみたいですが、よく

わからないので割愛させていただきます。悪しからず・・・。)

フライングVの特長は外見だけではなく、その仕様にもありました。

元々はコリーナがボディ材として使われており、一部にマホガニー単板が

使われていたといわれています。

コリーナ自体も家具などで使われていますが、ギターとしては明るめな音

でかつちょっとウォームな太目という音のキャラクターがあります。

マイケル・シェンカーの音を聞くとこうした感じの軽めなんだけど、太い

感じの音がフライングVの特長でした。

レスポールモデルのようなドスの効いた太い音ではなく、軽いんだけどち

ょっとウォームという音はフライングVの大きなウリになりました。

80年代の復刻版でもコリーナが使われていたそうで、日本のギタリストも

これを使った人が多かったようです。

(高崎晃がレイジーの時代に使ってたらしいですが、レイジーの話をする

と怒るという都市伝説を聞いたことがあります。)

また、形状が特殊なためにハードウェアも特殊なものが使われていたこと

もありました。

ネックはマホガニーでセットネック、指板はローズウッドだったのが途中

でエボニーになったらしいとも聞いています。

今はエボニーは絶対ダメなので、持ってる人はかなり貴重なものを持って

いることになります。(ローズウッドも希少木材化しています。)

ピックアップもGibsonではちょっと変わったものが使われていた関係もあ

って、あの独特な音色を与えているとも聞いています。

聞いていますというのも、フライングVって触ったことがないし、そもそ

もあまり楽器屋さんにも置いてないし、ジッと凝視できるくらいの近さで

見ることができたのはこのショッピングモールのフライングVだったから

です。

しかも白ですからね、もうあの人を置いて他に誰とも言えませんし。

このギターはとにかく弾くのが難しいらしく、特にスタジオで座って弾け

るようなものではなかったそうです。

この形状ですから座った状態で安定するわけがありません。

立って弾く分には関係ありませんが、多少低めに構えて弾かないとボディ

に手が当たったりするので、絶妙な位置でストラップを位置決めする必要

がある、それは取り扱いの難しいギターだったそうです。

だったそうですというのも、私は実際に弾いたこともありませんし、日本

製のコピーモデルも使ったことがないので、あくまでも物の本に書いてあ

るようなことしかわかりません。

エクスプローラーもかなり弾きずらいと聞きましたが、フライングVの方

が扱いは難しかったそうです。

最近もネットを見ると色々と進化した奇抜なギターを見かけることがあり

ますが、演奏性や音を考えると本当のところどうなんだろって思います。

フライングVに関してはGibsonにしては軽めのギターです。

オールドだと白いボディのものは色焼けしたりして変色しているものも多

くあります。

プレイを選ばないギターとかは色々ありますが、プレイを選ぶギターの代

表的なものがフライングVといっても過言ではありません。

これがカッコよく構えられるようだったら一流のギタリストだって言われ

るらしいです。