新・熱血硬派 くにおたちの挽歌をクリアしての感想。

リバーシティガールズ1・2とクリアしたし、とりあえずやるか。みたいな気持ちでかなり前に購入・プレイ・クリアしました。ちなみにキッズ時代に既にクリアしてるので、パケ絵見た時にあーこういうのあったわー!みたいな懐かしい気持ちになったり。

(※今回ネタバレ多いです。)

1994年にスーパーファミコンにて発売され、根強いファンを数多く獲得した『新・熱血硬派くにおたちの挽歌』が、20年以上の時を経て『新・熱血硬派くにおたちの挽歌 -with River City Girls Extra-』となって登場!

(公式よりコピペ)

オリジナルは1994年4月発売なんですよね。

同年11月にはセガサターン、続いて12月に初代プレイステーションが発売されていたりします。

そうなると、えぇと。まぁ当時のキッズもオッサンになりますね。

あんまり深く考えない方がいいかもしれません。

当時のゲームをそのまま、完全移植したものになります。

囚人服って「シマシマ」のイメージが強いけど

実際はどうなんだろ?

「プリズンブレイク」はフツーの作業服だったような?

あらすじ。

「マジでヤバイぜ!」に時代を感じる

くにおくんシリーズ。

当時のキッズは年長者が「れいほう」を使う事に必ず従わなければいけなかったり、年長者のワンサイドゲームのハメプレーや、万が一に一矢報いたとしても唐突の「リセットボタン」による勝負の無効化にも堪えなければならない、「理不尽」という言葉の意味をかみしめたゲームです。

(少なくても隣近所ではそうでした)

時代がファミコンからスーパーファミコンになり、マリオカートやボンバーマンやストⅡなど、対戦ゲームが一気に増加し、幼心にも「くにおくん?あぁ、昔そんなのあったよね(笑)」ってなった記憶があります。

くにおくんシリーズでスーパーファミコンで出ているのって野球と、おでんと、これと、あとなんか、大阪に修学旅行に行くやつ?

前置きが長くなりましたが本編の解説に入ります。

ゲームを起動するとポップな洋楽が流れ、面食らいます。

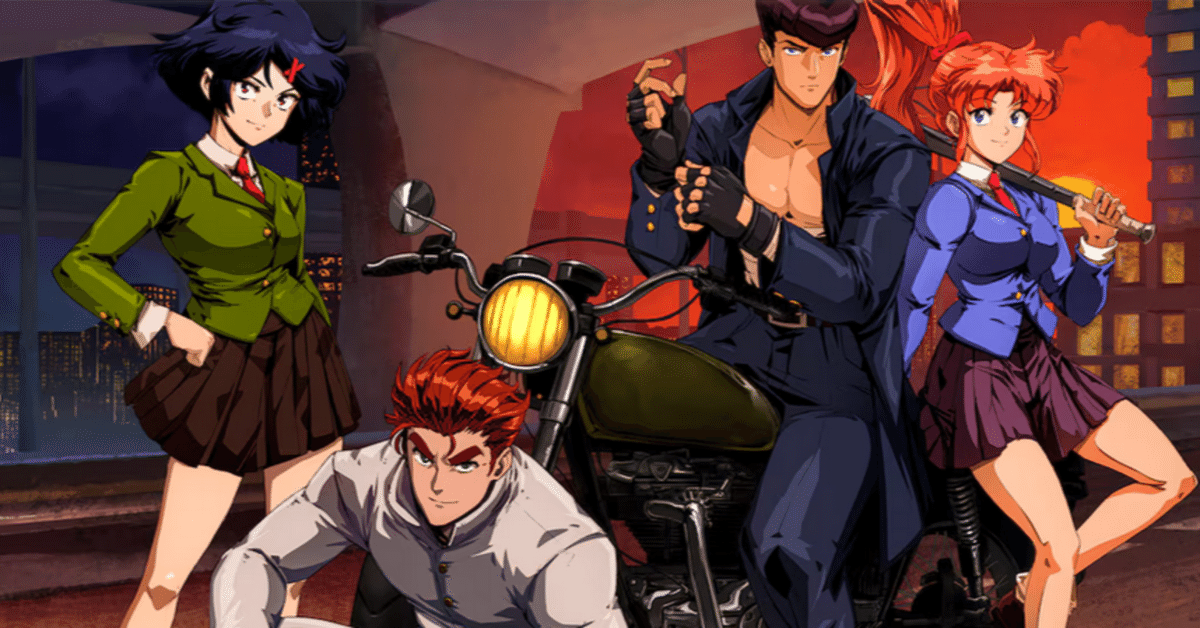

この画面が出ます。

なんでこんな絵柄が変わったかというと、会社が変わったり。

イラストがリバーシティガールズ準拠になっているからです。

気にせずプレイしましょう。

リバーシティガールズのキョウコ(左)・ミサコ(右)が「ゲームソフトとゲーム機本体を手に入れ、テレビに繋ぎ『このゲーム』をプレイしている」というメタ設定でゲームが進行します。

本編はパンチ・キック・ジャンプ・特殊技のオーソドックスの横スクロールのアクションゲームで、左右からくる敵を倒しながら進み、ボスを倒すとクリアです。敵とライン軸をずらすのは基本です。踏みつけ追撃は必須。

アウトだアウト。

このゲームが発売された当時の演出をそのまま使用しているので、現代ではアウトな表現が色々あります。いわゆる不良言葉だったり、おそらく上のような「女性を殴る」ってのもアウトなのかもしれませんね。

ファイナルファイトのポイズンも海外発売に関し、「女性を殴るとは!」って苦情が入って「いやあれはその、えぇと。オカ・・・ニューハーフなんですよ!」って後付けで設定を変えたとかなんとか。

(でも格闘ゲームはどうなんだろ。双方の同意があればOK?)

今は退出を促すアナウンス流れた後、悪質なら警察とか来るのかも。

機種のデザインにレトロ感を感じる。

倒れた相手をボコるの図。

いやぁ、おおらかな時代ですからねー(棒読み)

くにおたちの挽歌 といえばやはりこの場面かも。パンチラは見せません。

ちなみに二人プレイだと、ノーヘル二人乗り。

この状況で、敵が後ろから追跡してきます。そして蹴りを入れたり入れられたりします。蹴り飛ばされた敵はその場に転げ落ちます。

勿論、こっちも体力がなくなるとアウトですし、道によってはカーブがあるので曲がり切れないと壁にぶつかり、アウトです。

アウト、なんていうマイルドな表現じゃないんだけどな。200km/hだぞ。

ゲームそのものの話に戻ります。

正直言うと、操作性が悪いのと、敵のHPが可視化されない、一部の敵の攻撃が強すぎる、回復アイテムがない等、今やるとちょっとキビシイですね。

(幸い、コンティニュー回数に制限がなく、"ノーコンティニューでクリア"っていう実績もないです)

一応、起き上がり時には少し無敵判定があります。ただし相手にも適用されるので、ダウン取る→踏みつけ追撃→起き上がったら速やかにラインの軸を変えましょう。それと、操作しているキャラのHPがゼロになったらゲームオーバーになるので、HPが少なくなったらキャラを変えましょう。

みすずとラスボスが強すぎなんだよ。

馬乗りになって殴ると、相手に突き飛ばされる場合があります。

りき、なにしてんの

当時のドット絵をそのまんまなので、オッサン達には刺さるのです。

・・・この人って誰だろ?

あれ?SFC版でもこんなのあったっけ?

なんやかんやでクリアすると、またマンガが始まります。

任侠映画を意識した激渋なスタッフロールの後に、このマンガが来ます。

温度差。もうちょい考えて。

本音を言うと

リバーシティガールズの販促かな?

宣伝がメインでゲームはオマケかな?という印象が強かったです。

いや、リバーシティガールズは面白いけど、うぅーん・・・(微妙な顔)

そうそう、ギャラリーモードで当時の箱や説明書を見る事ができます。

スタッフの私物をそのままスキャンしたのかな

リバーシティガールズを面白いと思った人は、過去の作品に触れるのもありかもしれませんね。オッサンとしては、「わー懐かしー」と思いました。

「ビキビキ」って言った事あったっけ?

閲覧、ありがとうございました。