『お前には分かりっこない物語』[虚無への供物に代えて-後編-]

はじめに、懺悔めいた申し開きを述べておきたい。

本稿は「アイドルマスターシャイニーカラーズ(通称シャニマス)」に登場する二人のアイドル、[郁田はるき]と[市川雛菜]にまつわるいくつかのコミュと、イベントシナリオ『絆光記』に紐付けながら、自分の存在価値についてできるだけポジティブな意見を述べようと苦心惨憺したその形跡だ。振りかぶったフォームはみっともなくも形無しとなって、放つボールは遙か大暴投。「言葉にできない」というぬかるみに呑まれる形で私の目論見は失敗に終わるだろう。それでも本稿にお目通し頂けるのであれば、それが沈みゆく哀れなオタクを嘲笑する目的であったとしても幸甚の極みだ。改めて感謝の気持ちをお伝えしたい。

書き手の責務を放棄するようなこの浅ましき「失敗宣言」を冒頭に置きながら、なおも本稿をいちおうの形にしようとしているのには理由がある。私はこの文章を、「ある特定の人物」に向けて書くつもりなのだ。勿論だからといって、読み手の目に終始理解不能な文章を繰り広げるつもりは毛頭なく、たとえ本稿が私とその人物との間に捧げられるものであったとしても、お読み頂くあなたの心に何かしら引っかかるところが残るという一握の奇跡に賭けて執筆に励むことは十分意義深いと信じている。そして、なぜその人物に向けて文章を書かねばならなかったのかは「筆者の意図」として自ずと了解して頂けるよう、想いを込めてしたためるつもりだ。欠片ばかりでもその気持ちが伝わったなら、これほど嬉しいことはない。

なお、本稿は[虚無への供物に代えて-後編-]と題しているものの、取り扱うアイドルやコミュが明確に異なるため、前編をお読み頂く必要はない。気が向いたときに思い出して頂けると幸いだ。

Ⅰ.17(+1)歳の喜劇[郁田はるき]

郁田はるきを目にしているとき、彼女のことを可愛らしいとも、愛らしいとも、素敵とも面白いとも感じながら、同時に拭い去りがたい索漠とした気持ちを抱いてしまう。胸がきゅっと締め上げられるような感覚があって、少しだけ息苦しく、それだけなら二次元キャラクターへの切実な恋愛感情で説明がつけられたかもしれないが、そこにいたたまれない不快感も混じり込んでいるから不思議だ。こうした居心地の悪さを感じる理由を私は、郁田はるきというアイドルを通じてシャニマスの「悲劇」を受け取っているからではないかと、足りない頭なりに推理した。

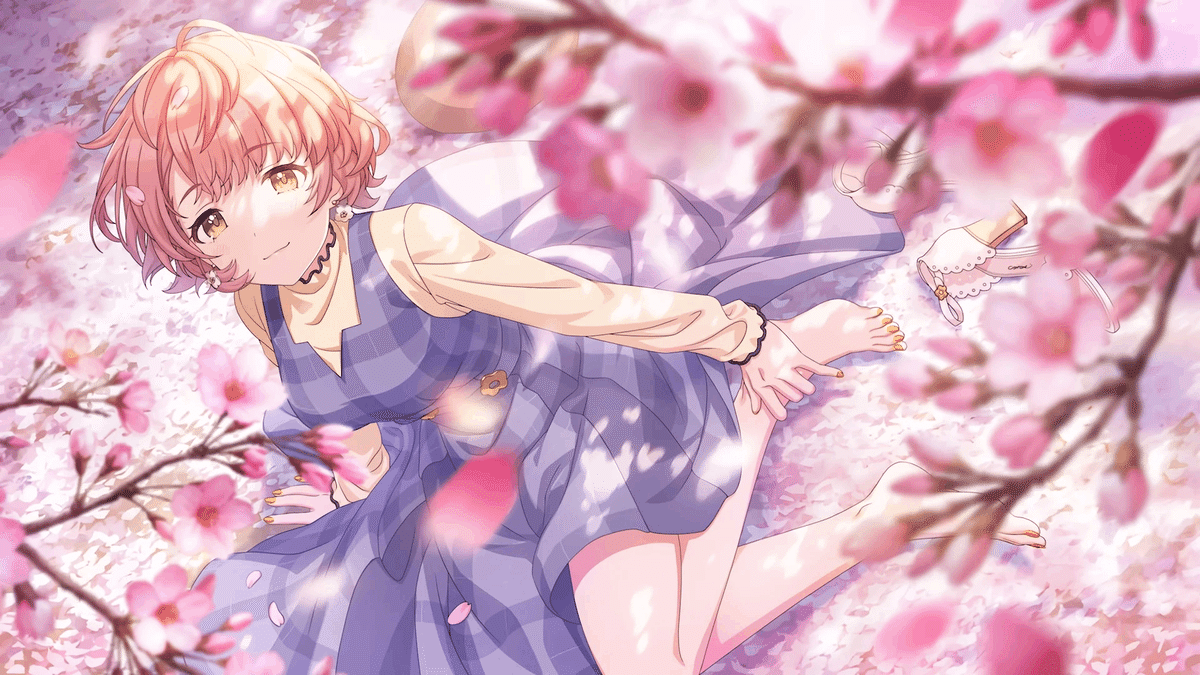

郁田はるきは「悲劇」の文体によって描き出されている。特に、実装間隔がものの二ヶ月程度しか置かれず多くのユーザーを驚愕させた(そして予断を孕んだ見方においては連作のようにも受け取れる)【連綿と、桜】【桜花拾】というpSSRには、そうした「悲劇」が色濃く表れていたように思う。

【連綿と、桜】はまさに、連綿と続く時間の中で、救済されることも、そして殺されることもなく漂い続ける「悲劇」の存在としての郁田はるきが、あくまでも「予感」という形でそこに立ち現れる物語だった。幼少期のはるきと今現在のはるき、二つの《時点》が時間的スケールを飛び越え「桜」というモチーフによって貫かれる、そんな壮大な図式を持ったこのコミュでは、郁田はるきをプリズムとする「悲劇」のありようが浮き彫りになる。

はるきは、芸歴も活動量も先輩にあたるミュージシャンとの対談を通じて、「なぜアイドルという表現方法でなければならないのか」という重大な疑問を抱くことになる。「なぜアイドルなのか?」。283プロに所属する若い女の子たちが無数の「できること」「やりたいこと」の中から、なぜ「アイドル」を選び続けるのかといった提起は、5thライブの高山プロデューサーがコメンタリーに語った言葉を引き合いに出すまでもなく、アイドルの歩みを見つめる上では無視できない。

しかし、アイドル活動を始めたばかりの郁田はるきは「なぜアイドルという方法を通じて表現するのか?」という問いかけに回答できずにいた。ミュージシャンとの対談ではるきは、「理由がないから、付いていくしかない」とこぼしている。彼女がアイドル活動に打ち込むのはあくまで直感を根拠としているのであり、はるき風に言えば「勘」でしかないのだ。

思い返せば、郁田はるきと「アイドル」の邂逅は劇的なものだった。プロデューサーのことを芸能プロダクションの人間と知らないまま、「自分自身の心を動かすことで、世界を塗り替えられるかもしれない」というプロデューサーの言葉と、そこから得た「世界が色づいていくんじゃないか」という"予感"と共に、彼女はバンドのステージから「アイドル」の世界へと文字通り"飛び込んできた"のだ。

郁田はるきがアイドルを始めたことは運命そのものであり、直感や星のめぐりがそうさせたのであり、そこにはそれ以上の理由がない。だからこそ劇的であるとも言えるが、だからこそ抱いた直感が「間違っているのではないか」という密やかな悲観にも切実さが宿ってしまう。

彼女はプロデューサーに対し、「(アイドルとしてこの先を走り続けて)もしそこに何もなければ、その時は一緒に笑ってくれますか」と問いかけた。ふわふわと可愛らしい17歳の女の子が眼差しを向けるには、あまりに色濃い「悲劇」が、そこには横たわっている。

「悲劇」の星の下に輝く郁田はるきの運命は、単に彼女の感性によって説明されるのではなく、「アイドルゲームだから彼女がアイドルになることは決まり切っているのだ」という身も蓋もない言葉に説明されてしまうかもしれない。彼女がアイドルになったこと、我々と出逢ってくれたこと、シャニマスに登場したことは、もうそれだけで劇的であり喜ばしいと肯定することはたしかに可能だ。しかしその裏側には、郁田はるきが商業や我々ファンといった巨大な運命に左右されるだけの存在であるという悲観、即ち「悲劇」がぴったりとくっついて離れない。やはり[虚無への供物に代えて-前編-]にも書いたとおり、意識されるのはメタフィクションの悲観であり、絶望なのだ。

……前編から主張を繰り返すようで恥じ入ると同時に、僕はどこまでもこうした悲観からは逃げられないのだろうかとほとほと呆れてしまう。ワンパターンな人間で申し訳ない限りである。

さて、【連面と、桜】ではもう一方の《時点》である幼少期の出来事が、記憶を夢に見るという印象的な方法で、はるきの口から複数回にわたってプロデューサーと我々の前に開示される。それは窓から桜を見ていたという、言ってしまえば単にそれだけの記憶だ。だがこのエピソードからも、「救われない存在」としての郁田はるきが姿を見せてしまう。

幼少期のはるきは、窓越しに見える桜並木を自分の目で直接見たいと、窓を開けるのをやめてしまった。そして彼女はその願い自体を忘却してしまう。幼少期のはるきが抱いた願いは報われないまま、茫漠たる時間の中を漂うことになった。今のはるきと幼少期のはるき、異なる時点を描きながらも「報われないかもしれない」という悲劇の予感によって筆致が一貫していることが、ここで明らかになるわけだ。

【連綿と、桜】というコミュが感動的な理由は、そうした幼少期の願いが今という《時点》で成就を迎えるところにあった。

駅のホームで一人になったとき不意に蘇った「どこにも行けない」という幼い頃の悲観と、窓の外へ行くことができなかった幼少の記憶が、プロデューサーに連れ出されて目にする「遅咲きの桜」によって拭い去られる。望んでいたことすら忘失した幾つもの春の先に、幼少期の絶望が報われた。茫洋と連なる時間の中で一個人のささやかな願いが救済をみるというギャップのある構図が浮かび上がったとき、芸のない表現になってしまうが、優しいと、そして美しいと感じるのだ。

しかし、この美しいラストシーンが真に特別だと思えるのは、未だそこに「悲劇」が残存し続けている為ではないだろうか。幼少期のはるきは救われた。そしてアイドルとして走り始めた今のはるきもまた、時間的スケールを未来に渡って横断し、いつか報われるかもしれない。一方で今のはるきは紛れもなく救われていないし、報われてもいないのだ。「走った先に何もないかもしれない」という悲劇的予感は蒸発することなく、今もなお彼女の瞳を蔽ったまま。だからこのラストシーンはどこか悲壮で、胸を締め付ける。

続くpSSR【桜花拾】ではるきは、さらに踏み込んだ「悲劇」の叙述へと舵を切る。このコミュで彼女は、家具メーカーから持ちかけられた「永遠」をテーマとするショートムービーの制作・出演に取り組む過程で、「永遠とは何なのか」という難題に考えをめぐらせることとなった。

そんな彼女が制作の大きなヒントを得たのが、事務所で一人きりになった時に不意にこみ上げた、「プロデューサーとの別れ」への予感。これは指摘するまでもなく、駅に一人でプロデューサーを待っているとき、「どこにも行けないんじゃないか」という幼少の不能感を蘇らせた【連綿と、桜】でのはるきの姿が、そのままと言って良いほどにリフレインしている。

例えば、仲の良い女の子同士が笑い合っている青春の一頁に「永遠」と題することを、郁田はるきは是としなかった。彼女は、本当に「永遠」のように感じられる何かを描こうとしたのだ。そして彼女が「永遠」に向けたその眼差しには、プロデューサーとの出会いも、そこから始まったアイドル活動も、自分が今この瞬間に燃やしている情熱さえも当たり前に終わってしまう、或いはシャニマスという作品も、私たちとの間に紡がれた思い出のようなものでさえ名残になって、いつかはそれすらも感じなくなるという「悲観」が根ざしていた。

ショートムービーの中に彼女が描こうとした「はじまりも終わりもしない場所」とは、一種の摂理だ。全ての物が滅んでしまうという諸行無常の理法から、私たちはどうしたって逃れられない。

思えば、はるきがそうした摂理に目を向けるのは自然なことのように感じる。普段の日常でそうと意識することは少ないが、私たちが「時間」という圧倒的なスケールの中を漂うようにして存在しているのは事実であり、あまねく全てはいつか死んだり、消えたり、朽ちたり忘れられたりするだろう。そんな世界にあってなおも「永遠」が存在するのなら、そうした摂理だけが"そう"であるというのは、足し算のように自然と導出されるものなのかもしれない。

しかし、だからといってそれを直視できるだろうか?今、彼女自身が心血を注いで取り組むアイドル活動も、それを目の当たりにする我々ファン(ないしプロデューサー)という営みも、全ては時間の中に消えゆく定めと知って、どうして虚しくならないのだろう。あまつさえはるきは、自らが描出しようとした「永遠のための空間」には、自分すら不在である方が良かったと口にするのだ。

「そう思ったら……どうでもよくなって」

その台詞を耳にした時に、やっぱり僕は息が詰まる。きゅっと胸を締め上げられるような感覚があって、どうにもいたたまれない。きっと君もそうだろう。

私は郁田はるきに、「どうでもいい」なんてことを言って欲しくなかったんだろうと思う。全ての事物は時間の中に終わりゆくという自明も、だから全てがどうでもよくなるという必然も、或いはプロデューサーと別れた後も日常に戻っていくという告白も聞きたくなかったんだろう。彼女の言葉を通じて「私が目にする世界」の価値が暴落していくのを感じるから。否、そもそも私とその為の世界に価値なんてありはしなかったのだという事実を、痛烈に思い出してしまうから。

私はシャニマスが大好きで、登場するアイドルたちも、彼女らの歩みも、その全てが愛おしいと思う。それは登場したばかりのはるきだって――もちろん羽那だって、付き合いの長いアイドルと比べると幾分か感情移入の度合いは劣るにしても――例外ではない。喉が張り裂けそうなくらいに愛を叫びたいと、もしくはそうしなければならないという気持ちで彼女らと向き合ってきたつもりだ。

けれど、はるきを通じて受け取った「悲劇」によって、シャニマスはいつか終わるのだと思い出してしまう。公式SNSが更新されない日がやってきて、ゲームにログインできない日がやってきて、シャニマスを話題にする人間が減ってきて、私の記憶も朧気になる日が必ずくるということを。時間のただ中を生きるというのは、そうした別れと不可分であることを突如実感してしまうのだ。

だから虚しい。哀しい。辛くて痛くて、切実だ。

郁田はるきを通じて「悲劇」が描かれる度に、シャニマスもはるきもアイドルも、私が抱く悲喜交々すらも時間の中では互いにごく些細な差異でしかなく、千切れた紐くらいの価値しかないと理解できてしまう。虚しい。そんな「悲劇」に私は生きている。

ただ、わたしはあなたの為だけの場所にいる

一方で、はるきを通じて拡散される「悲劇」に耳を傾ければ傾けるほど、そこに馬鹿馬鹿しい「喜劇」が浮かび上がってしまう。【桜花拾】というコミュの中で最も重要かつ重大な意味を持つシーンは、やはり「永遠を表現する為の映像に、郁田はるきが映りこむことは避けられなかった」場面をおいて他にないだろう。

この瞬間を以て、「悲劇」は同時に「喜劇」であると手ひどく思い知るのだ。

はるきが描こうとした「永遠」は唯物論的であり、何もかもが滅びるのだという考えは当の郁田はるき本人をも内包する。だからはるきは、永遠を表現するには「自分が映らない方が良い」と口にするわけだ。

しかしこれは、はるきの元にやってきた仕事のオファーでしかなく、そしてこの作品は「アイドルマスターシャイニーカラーズ」でしかない。郁田はるきが映りこまないなんてことはあり得ない。シャニマスが本気で「永遠」を描こうとしても、アイドルの姿を通じて描く以外の方法を選び取ることはそもそも不可能なのだ。

だからシャニマスは、【桜花拾】で目指した「永遠」という悲劇の描出に、ある一面の意味においては大失敗している。はじめから成功するはずのない挑戦だったというのが真実だろうか。いくら頑張ったところで、それは「シャニマス」にしかならない!なんて馬鹿馬鹿しい「喜劇」だろうか。シャニマスは悲観によって物語を綴ろうとするのに、郁田はるきが映りこむことによってそれは陳腐になり、悲劇を目指してジタバタするばかりの「喜劇」に成り下がってしまうのだ。

描かれたのは不全の悲劇という「喜劇」だった。郁田はるきは18歳になることはなく、永遠に「不完全な17歳」であり続ける。

悲劇が「喜劇」に転換されてしまう瞬間に、私は自分の胸を苦しめていた感情の正体を知る。

私がはるきに、もしくは283のアイドルやシャニマスそのものに抱いている切実な感情は、時間に蔽われやがては消えゆくという「悲劇」に晒されているが、それが不快感の根本ではないのだ。「所詮はゲーム/モニタ上の存在/データの集合でしかないアイドルたちの歩み」に、それでも本気で感動して、涙を流し、これは本物の「悲劇」なのだと口にして憚らない自らの滑稽さが、まるっきり「喜劇」の中を右往左往するように見えてしまうから、動揺する。

相対的には全くの「無価値」。

これはシャニマスに限ったことではない。私の人生だって同じことが言えるだろう。私が喜んだり、怒ったり、哀しんだり楽しんだりしたところで、世界が変わることはない。何十億分の一が抱く一喜一憂など誰にとってもちっぽけで無価値。私が存在した事実は、ものの数十年で痕跡すら残さないはずだ。

そんな人生に懸命でいるなんて、馬鹿馬鹿しいとは思わないだろうか?私が一所懸命になればなるほど、その様は画面上を右に左にとふらつく「喜劇」の主人公のようで――或いは「誰の目にも観劇されない」という意味で"主人公"よりもっともっと、もっと無価値なもののようで――不意に指先から力が抜けてしまう。虚しくてたまらない。

「人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」という言葉を思い出す。シャニマスの「悲劇」に感銘を受けて涙をこぼす私の姿は、遠目にはさぞ滑稽なことだろう。

きっと、君が抱く感情も相対的には「無価値」なはずだ。そしてこの「相対的には」という文言は、おためごかしでは退けられないから始末に悪い。確かに、「私にとってこれは『悲劇』なのだから、それがどのような次元と相対しようと『悲劇』に変わりないのだ」と言えたなら楽で良かった。「自分にとって『自分』が特別なのは当たり前なのだから、そうした悲観は考えるに値しない」などとクズにも及ばぬ言説で拭い去れたなら、どれだけ良かったろうか。無論、そのようなごっこ遊びの絶望はここでは問題にしていない。

君と僕は切実で本物の絶望を抱き、純然たる「悲劇」に生きられるはずだった。ところが、それがどうしても「喜劇」の予感を孕んでしまうことに、僕たちの心はあらぬ方向へと引き裂かれていく。我々の手に残されたのは「順当な悲劇」でも「恩寵に満ちた喜劇」でもなく、それらがない交ぜになって「どうでもよくなる」という破滅の予感ばかり。なんということだろう。僕たちは"たったそれだけのこと"に、心の底から打ちのめされているらしい。十年、二十年と生きていながら、たったそれだけのことに。いよいよ自分のまぬけぶりに脱力してしまいそうだ。

けれど、「私とはそのようなオタクである」だとか、「だから君もそんなこと気にしなければいいのに」といった140字ぽっちのスタンス論によって絶望を遠ざけることは避けたい。それは忌むべき思索の放棄に他ならないし、「絶望を下らなくする」のは、自分の存在価値についてもう少しもがいてからでも十分間に合うはずだ。君にはもう少しばかり、この先の[市川雛菜]の節や[『絆光記』]の節に続く私の苦闘に付き合ってほしい。他の誰でもない、君にだけは。

さて、郁田はるきが以上のような「悲観」に終始するばかりのアイドルでないことは最後に付言しておこう。本稿では言及しなかったが、例えばsSSR【遠き明滅】には郁田はるきの「観測者/表現者」としての倫理と規範を、ポジティブなメッセージの内に描出してみせた。彼女が単なる悲観論者などではないことは、すでに提示されているのだと思う。

だが、たとえはるきが「悲劇」の先に力強く歩みを進めたとしても、彼女を通して描かれた「悲劇」の煌めきに、僕と君が打ちのめされてしまったという事実は変わらない。真っ白な稲光に眼を灼かれて、まぶたを閉じてもちかちかと眩しいのだ。

これはきっと「永遠」に消えない。

「プロデューサーと出会って変わったその前の自分には戻らない」と語ったはるきの言葉が、不意に思い起こされる。

だから僕たちは、悲劇とか喜劇とか、悲観とかアイドルとかによって徹底的に打ちのめされ、そうなる前のつるんとした自分には戻れないというスタートラインに立って、再出発するしかない。どこに帰着するのかも分からないまま、醜い自意識ばかりを先行させて、息も絶え絶えの恋文じみた何かに向かって。僕らにとってアイドルたちは、もはや永遠の淑女も同然なのだ。

そんな僕のもがきが君にとって、愛に満ちあふれる「喜劇」を見いだす為のささやかなヒントとなることを願っている。

来年の今頃、府中四谷橋のたもとで彼女との再会を心待ちにしながら。

Ⅱ.黄色い部屋からの供物[市川雛菜]

『死』をこちらから探し求めるのです。見つからなければ、彼の役目を自分の手で自らに向かって果たすのです。最後には死ぬ他はないという恐怖に戦きながら、なぜこれ以上私たちは生き存えようとするのでしょうか?

私たちが果てしなく「無価値」な存在であるのだとしたら、きっと今、耳元に囁かれる「死への誘惑」は私が愛してやまないアイドルたちによるものだろう。

どうせこの現実に生きていたって彼女たちとは交わりようがないのだから、そうか、ならばいっそ死んでしまうのも悪くないかも……という気分になってくる。僕という人間が一人消えてなくなっても、悲しんでくれる人間はそんなにはいないし、悲しい時間もほんの僅かだろうから。それを言葉に起こすともの凄く(僕が)哀しい気持ちになるわけだけれども、君もどうせ、同じようなことを考えているんだろう?

思い返せば[虚無への供物に代えて-前編-]という私が書いた文章にも、「もう死んでしまえばいいや!」といわんばかりの、アイドルに無理心中を迫る愚かしさがあられもなく開帳されていた。

お読みになっていない方のためにそもそも[前編]なる文章が何を主張していたのか少しだけ振り返っておくと、私(たち)がとかくキャラクターに求めてしまいがちな、手に触れられたり、息づかいを感じられたり、体重を感じたり生活を感じたりといった肉感的「実在性」を、空疎な概念なのではないかという提起の元に解体していくと、アイドル(キャラクター)がそもそも持つ「虚無」のようなものが露わになる瞬間がある。それはとても哀しいが、自らの命を「虚無」に捧げてアイドルと心中してしまえば、そうした虚無も少しばかりは本物になるだろう!……という、なんとも悲観的というか、いっそ非道徳的なメッセージを背骨としていた。

私は、私が生きるはずだった時間を少しだけ彼女に分け与えて、同じ時間を生きている。私は少しだけ死ぬ。けれどその分、彼女は少しだけ生きている。

この文章を書いたのはよっぽど悲観的な人なのだろう。それも仕方がない。きっとこの人は、自分には徹底して価値がないと思っているのだ。だからアイドルたちとの永遠の断絶が受け止められないし、その壁を飛び越えられるのなら死んでも良いと言ってしまう。だが、果たしてそのようなメッセージが全面的に(ないし部分的にでも)肯われてよいものだろうか。

自らがどこまでも「無価値」なものであるのだとして、それに殉ずるままにアイドルたちをも「無価値」であると嘆き、あまつさえ共に死のうと、或いはアイドルたちが死を囁いてくるのだなどと身勝手な言い様を展開するのは、かけがえない人間性を自ら手放しているも同然だ。僕と君が嫌う思索の放棄そのもののようでさえある。

少しだけ脇道に逸れて、私の数少ない愛読書のうちの一つについてお話ししたい。ジョン・ミルトンの『失楽園』というキリスト教文学の代表的なものの一つで、魔王の堕天から人間の楽園追放までを描いた壮大な叙事詩だ。書かれた時代背景を思うとその一言一句には壮絶さが匂い立つようでありながら、そうでなくとも国や年代を問わず人の胸に訴えかけてくるものに満ちた、名著と簡単に言ってしまうのも躊躇われるほどの名著である。

その文学的意義については素朴ないち読者の私には解説のしようもないし、君はそんなものに興味がないだろうし、そも読者諸賢に至っては解説の必要性もないであろうから、ここでは立ち入らないことにして、この叙事詩から印象的な場面を二つ引用したい。

一つ目は、アダムがイーヴに唆されて、罪を犯すことを決意する場面(第九巻)だ。

お前と共に死ぬ決意を固めた以上、わたしも亡びてゆかざるをえないからだ。お前なしでどうやってわたしは生きてゆけよう?

彼は妻への烈しい愛ゆえに、それは天使ラファエルに言わせれば「それほどお前が称賛しているもの、それほどお前を有頂天にさせているもの、いったいそれが何だというのか? 単なる外面にすぎぬではないか!」(第八巻)ということになるのだろうが、ともかく彼はその愛ゆえに罪を犯した。妻への複雑な情動に掻き立てられ、駆り立てられ、彼は原罪を背負うに至ったわけだが、このような感情の揺れ動きにどこかシンパシーを抱いてしまう人は多いのではないだろうか。特に、「オタク」という括りの中に紛れ込んだ愚かなペシミストには。

私は、アイドルたちに"そう"囁かれて抗う自信がない。きっとアダムのように首肯して、[前編]に書いたようなやけっぱちな愛の叫びと共に、死の誘惑へと突き進んでいくだろう。或いは盲目的であることをよしとするかもしれないし、暴力的であることや、攻撃的であることをよしとするかもしれない。ともあれそうやって、私たち愚者はアイドルへの愛を何らかの手段で確固たるものとすべく、捨て鉢な愛の希求に喜んで飛び込むのだ。そうした欲望の発露が、耳元に死の囁きとして聞こえてくる。君のためなら喜んで死ねる、ということが至上の愛情表現だと信じて。

もう一つの印象的な場面。罪を犯したことに、そしてそれが未来永劫子孫へと受け継がれることに耐えきれなくなったイーヴが、自死を提案する場面だ。同じように絶望していたはずのアダムはしかし、今度は妻の提案をきっぱりと拒絶するのである(第十巻)。

だから、自分の生命を自分で断つことも、わざと子を生まないようにすることも、これ以上口にしないでもらいたい。

そういったことは、希望をわれと自ら断ち切るばかりでなく、われわれの憎悪や傲慢や焦慮や悪意を、いや、神に対する、また自分の首にかけられた公正な軛に対する、反抗心を示すのみであろう。

アダムの決断に、アイドルと共に死んでしまえるならと甘ったれていた私の性根はどきりとさせられる。彼は「自死」を否定した。頭の中に嵐が吹き荒れていようと、深く暗い絶望にたたき落とされようと、彼は罪を甘受し、贖うことを示して見せたのだ。素朴な感想だが、その姿には勇気づけられる。

私が『失楽園』をひいたのは他でもない。私一人ではポジティブなメッセージへと進んでいくビジョンが浮かばなかったからだ。けれど、私は掴み取りたいとも思っている。アダムとイーヴが自らの罪を受け入れたように、「死んでアイドルと共にいる」のではなく「無価値な私のままに生きて、彼女らと共に進む未来」を。

だから、傍らにあった『失楽園』という一冊の本を頼りにした。思えば本稿の副題からして、中井英夫(塔晶夫)の『虚無への供物』を補助線にしているのも同じような理由からだったように思う。寄る辺ない『白紙』の世界を進んでいくために、最後の最後まですがりついていられる『杖』がどうしても必要だったのだ。情けない話かもしれないが。

僕が君を励ますように、そうした書物の断片や、アイドルたちに励まされて僕は文章を書く。自らの「無価値」を甘受して、人の目には地獄とそう変わりない荒野をそれでも生きていく、きっかけを探して。

さて、私はそろそろ、傍目にはみっともないほど全力で「彼女」の胸元にすがりつこう。その匂いと、熱と、そして一定間隔を刻む鼓動の音に身を委ねながら、自らの無価値を容認するために。[前編]にぶちまけた死への憧れを彼方にまで押しのけるために。

愛おしい幸せの黄色。市川雛菜の胸元へ。

市川雛菜という人物に私が強く関心をひかれたのは、その本質に「虚無」を隠し持っているように見えたからだ。

彼女はしばしば、胸の内に抱える強烈な諦観を言動の端々に覗かせる。例えばWING編決勝前コミュで彼女は、「(アイドル活動が)終わっちゃうな~って思って」と、"楽しい担当"と口にして憚らない女の子と同一人物には思えない、素朴な悲観を滲ませた。感謝祭編「Memo/Re:」でも同様に、「……楽しいことっていつもすぐ終わっちゃうし、おいしいものもすぐ無くなっちゃう」「だから写真に残しておく」と、どこか諦観にくるまれたような物言いを選んでいる。

自分がマメにツイスタを更新したおかげで舞い込んだ仕事も、ご褒美に買って貰ったおやつも、雛菜は「ラッキー」の一言に押し込めてしまう。こうした口ぶりからは、諦念に根ざした彼女の世界観の一端が垣間見えるようだ。雛菜には主体的に世界を動かしているという自認が全くないのである。「雛菜は雛菜のことだけでいいの」と言ってのける彼女が、他の誰よりも「世界」という相対的な価値観を意識しているというギャップは、そうと気づかせないほどさりげなく、私たちを混乱させる。

前節(郁田はるき)からの文脈で言えば、彼女もまた、自らの頭上を蔽う空漠とした「運命」を、常に意識しているということかもしれない。

雛菜のそれを、簡単に「悲観的な態度」と表現するのはいささか乱暴なようにも思えるが、15歳の女の子がごく当たり前のこととして受け止めるには少し残酷なようにも思う。雛菜は普段の享楽的な言動の通りに、自分を「完璧で究極の存在」だと信じていたって(それが傍目には"イタい"と思われようと)よかったはずだ。万能感に身を委ねる愚かさも若さの特権だろうと思うし、そもそも15歳の青春なんて、万能感が欠損と修復とを何度も何度も繰り返す段ボール工作のようなものだ。

けれど雛菜は、一貫して「諦観」に言葉を委ねる。

雛菜は【HAPPY-!NG】で、進路希望調査に何も書かなかった。「何を書いても怒られそうな気がする」と彼女は言うが、その見立ては適切だろう。

彼女が未来を語るとき、そこにはどうしたって諦観や悲観が見え隠れするはずだ。「いつかノクチルじゃなくなる」(LandingPoint編)という発言もそうだし、「アイドル 寿命」と検索する場面(STEP編)なんかも印象深い。彼女が未来に向けて眼差しを送る時、そこに子どもらしさからは距離のある、つかみ所のない「なにもなさ」が姿を現すのだ。だからひやりとする。

そうした冷たさを帯びない「市川雛菜の体温」を言葉で伝えようとするなら、今度は「雛菜は雛菜らしくずっとしあわせ♡」という出力になるだろう。悲観か楽観か、「0か100か」みたいで素敵だと思うが、そのどちらを進路希望として提出しても、きっと教師は怒り出す。「そんなことをきいているんじゃない!」。教師が求めているものは「(進路の)指針」であって、「(ある個人の)真実」ではないのだから。

しかるに彼女は、それまでの人生も常に「説教される」というイベントと共にあった。

雛菜は雛菜だ。それは間違いがなく、彼女は自覚的にそう振る舞っている。一方で彼女は、自分を取り囲む世界がそうした絶対性のもとにではなく、相対性のもとに形成されていることにも自覚的だった。

常に相対化され、「意味」や「意義」や「価値」の名の下に、はたまた「倫理」の名の下に否定が繰り広げられる。「自分の命や存在なんて、この『世界』ではなんの価値もない」と前節で嘆いたばかりの私は、雛菜が見ている世界に自分のそれを重ねてしまう。

そのような世界にあっては、15歳の少女が「自分」を守るためにこわばった態度を見せるのも、無理からぬことではないか。

雛菜が「世界」に対して硬直的な姿勢を見せる場面では、STEP編が記憶に新しい。【283プロのヒナ】(福丸小糸)や【ROOKIE!】などにも描かれたことはあるが、雛菜は常識として了解されている集合時間にルーズな部分がある。主体的に決めたルールは律儀に守ろうとする面もあるから、単純な遅刻ぐせと表現するのも大げさだが、STEP編の序盤にも「誰もいない教室」で過ごす雛菜の姿が描かれた。

この場面が「その時の雛菜が見ている世界」を表象していたということには、大仰なモチーフ解釈のポーズを持ち出すまでもなく素直に納得できるだろう。

自分を組み敷かんとする「相対性の世界」を彼女は遠ざけて、「誰もいない教室」を甘んじて受け入れる。それが、市川雛菜が自身の「絶対性」を守るためにとった、ささやかでさりげない抵抗のやり方だった。

私が市川雛菜を「283プロで最もナイーブな性格の持ち主」であると主張しているのは、こうした描写の積み重ねに起因している。

「楽しいことだけ担当するよ」「楽しくないならやらなきゃいいのにね」と言ってのける彼女の姿が強固な「しあわせ哲学者」のように見えてしまうのは致し方ないことだし、それは一面において誤りでないとも思う。しかし、彼女が自身の価値観を「否定されるに違いない」と認識していたことや、だから「世界」との繋がりを、リズムを崩すという対症療法的な仕方(それはコミュニケーションの拒否や、遅刻といった方法にみられる)で回避している様子を目の当たりにして、「ありきたりな15歳の処世術」と受け止めたのは私だけではないはずだ。

もし相対化されることによって「自分」がくじかれないよう、頑なに対話を避けて振る舞う女の子が目の前にいたら、私はその人のことを「哲学者」とは呼ばない。だから雛菜のことも、「しあわせの哲学者」とは呼ばない。彼女はなるほど、特別なところも強固なところもしなやかなところも持ち合わせているが、「等身大の彼女であること」以上の説明を、しかも存在するはずのない《学問》という体系をにおわせることによって強調する必要など、ありはしないのだ。「しあわせ」という雛菜の口癖が帯びる意味深長さ、奥深さに目がくらんでいるだけではないのかと、いちおうの非難を残しておく。

雛菜の「世界」には誰もいなかった。彼女は自らを取り囲む「相対性の世界」から距離をとって、格好ばかりの「孤高」に、しかしあくまでも悠然と腰掛ける。それが、彼女が生きてきた15年間のとりあえずの現在地だったわけだ。

市川雛菜STEP編が印象的だったのは、続くシーンにプロデューサーが出てきたことだ。

雛菜は「孤高」そのものに腰掛けるが、アイドルになろうとした時点でもはや孤高ではいられない。芸能界という大人の世界に組み込まれていくことが、その決断の内にはすでに了解されている。即ち彼女は、透がアイドルになると言い出したことをきっかけに、期せずして自らを取り巻く「世界」へ目を向けるきっかけを得たのだ。そして、プロデューサーは「誰もいない教室」とそうではない「世界(芸能界)」とを繋ぐ連絡窓口だった。だから雛菜はこの時点ですでに、彼の存在を「誰もいない教室」の中に認めたのだろう。

話を【HAPPY-!NG】に戻そう。白紙のままに放置した進路調査票が、撮影現場でのインタビューという形で、再び雛菜の前に現れる。アイドルとしての展望を訊ねられた雛菜は、いつも通り、「雛菜らしくしあわせに」という回答を記者に示した。

その小さな「…………え……」という呟きを聞き逃さなければ、君はきっと市川雛菜を愛さずにはいられない。僕がそうであるように!

市川雛菜にとって記者の回答は予想外だった。漠然としたしあわせという楽観も、少しずつ朽ちていくことを了解した悲観も、「未来の展望」としては不十分のはずだ。きっとそれは何も言っていないに等しい。だから教師は怒り出すのだし、雛菜もそれを理解していた。

にも拘わらず、インタビュアーは肯定してしまった。芸能界という場所が、アイドルの放つ一瞬の輝きや、エンターテイメントという無意味さを手放しに称揚する異常極まりない世界だったばかりに。

否定される宿命にあった筈の「諦観」が肯定されることによって、市川雛菜の頭上に「モラトリアム」が降り注ぐ。

ここに、雛菜シナリオの特異さが浮かび上がってくる。本来キャラクターが抱える「諦観」とは、その人物が脱却すべき「欠陥」として描かれることがほとんどだ。

それこそ私が前節にて語った「悲劇」が、「私たちは生きているだけで特別なんだから、くよくよするなんて無駄だって!笑」という一言のもとに容易く無力化されるが如く、ある女の子がどこかで「諦めている」ものは、その子が再び「獲得するもの」の裏返しであることが圧倒的に多い。シャニマスも運命的な成長を様々な方法で描いてきたし、私たちもまた、アイドルたちがステップアップしていく様を見つめる営みをこそ、「プロデュース」と呼んでいた。

八宮めぐると市川雛菜を語り部に据えたイベント『#283をひろげよう』では、そうした雛菜の異質さが、めぐるとの対比によって浮かび上がる。

そもそも、めぐるも一種の諦めから出発しているキャラクターだ。彼女はpSR【チエルアルコは流星の】やイベント『Star n dew by me』にて、「人の気持ちは分からない」「環境は受け入れるもの」「拒んだり選んだりはしない」という運命を自らに課している姿が描かれる。16歳の女の子が内面化するにはあまりに過酷であるが、彼女が未熟な16歳だからこそ拘泥してしまう価値観でもあった。その姿に私たちは胸を痛める。どのような経験を経てそうした世界観を醸成するに至ったのか、八宮めぐるの背景を想わずにはいられない。

それ故に、めぐるがそうした「諦観」や内面化しようとしていた「運命」から脱却することを選択した瞬間は、烈しく煌めいて見える。「真乃と灯織は私の特別」。特別な星の下にはない、「ありふれた少女」であるという真実を呑み込んだからこそ、彼女は「特別」を見つけ出すことができた。めぐるは「諦観」という宿命から脱却したアイドルだった。

キャラクターというのはその多くが、まとわりつく「運命」を切り拓いて成長していくという、もっと巨大な「運命」の中に輝く。

とても似通った「諦観」のもとに生まれたキャラクターでありながら、しかし市川雛菜の物語は"そう"はならなかった。彼女は「モラトリアム」というかたちで自らの「諦観」を肯定も否定もせず、或いは肯定も否定もしながら、緩やかな共存という形で物語を紡ぐ。

めぐると雛菜。二人は明確な共通項を持っているにも拘わらず、それぞれに対照の方向へ足を進めるアイドルだ。そんな彼女らをあえて同じ物語の語り部に選んだ『#283をひろげよう』には、やはり人物配置の妙を感じる。彼女らが持つ価値観がせめぎ合いながら、もつれ合いながら、一瞬の重なりを見せた後に軟着陸を果たすというシナリオコンセプトには取り立てて目を見張るようなところはないが、異なる価値観が共存することの「居心地の良さ/悪さ」が描かれるシーンには言い知れぬ緊張感が漲っていて、印象に残った物語だ。

少し脱線してしまったので、話を戻そう。

雛菜が手にした「モラトリアム」は、一面においては「冴えたやり方」だった。雛菜は自分という「絶対」を侵す相対的な価値観を、当座の間は堂々と退ける手段を手に入れたのだ。

STEP編の「女子生徒3」は、自分の感情を友人の意見にすり替えてからでなければ文句が言えなかった。それは単にその子が臆病であっただけでなく、市川雛菜が「アイドルになった」ことによって、価値の上では彼女を「正しい」と認めざるを得なくなってしまったからだろう。女子生徒3にとって「アイドルである」という事実は圧倒的な価値を持つ一種の"正しさ"であり、雛菜がアイドルになってしまった以上、少女にはもはやその正しさを否定しようがない。必然的に、「友人の言葉」という建前を持ち出さざるを得なくなったのだ。

一方でこの「モラトリアム」が、あくまで猶予期間に過ぎないことも明らかになっていく。

雛菜個人のシナリオではなく、ノクチルのイベントシナリオ等に顕著だったと思うが、彼女が得た「モラトリアム」もまた「エモいノクチルを消費させてくれ」という欲求の渦巻く「相対性の世界」のただ中にしか存在しないことが、或いは「ファン」によってさえ、雛菜は消費されてしまうということが、少しずつ、しかし確かな形で描写されていく。

一方の「世界」を突っぱねられても、もう一方の「世界」が雛菜を呑み込んでしまうのだ。だから彼女は、この降って湧いた「モラトリアム」という絶好の機会を通じて、「自分自身」を確立する必要に迫られる。即ち「アイドル」としての自分を。

そこからの市川雛菜の歩みは、もはや出来事を細やかに列記するまでもなく自己同定の一歩一歩であったことを、読者諸賢は当然のこととして思い出すかもしれない。

市川雛菜は「成長」という宿命を持たずに生まれた「虚無」である一方で、降り注ぐモラトリアムの中に「アイドルでなければならない理由」を探し、「市川雛菜」という自己を確立しようとする姿は、与えられなかった「運命」を自らたぐり寄せる"アイドル"に見えてはこないだろうか?

市川雛菜のしあわせはアイドルと共にあり、そして私の生きる意味は市川雛菜と共にあると確信してこの文章を書き始めたのは、虚無としての彼女のもがきこそが、私たちに何かを捧げてくれているように思えてならなかったからだ。

これは直感でしかなくて、本当は何もないかもしれない。けれど、それでもこうして、すがりつくように言葉を探している。雛菜のことを語ろうとすると脳みそのかわりに砂が詰まっているような気がして、不安で不安でたまらない。語ろうとした言葉の全てがキーボードの前でバラバラとほどけて、本棚の隙間とか床の埃に混じって消えてしまう錯覚に駆られる。文字通り筆舌に尽くしがたく、「言葉にできない」己の無能を呪うばかりだ。それでも、自分のやっていることを信じるしか振る舞い方が思いつかないから、一文字をひねり出している。

ここまでの文章で、市川雛菜の物語は「モラトリアム」というキーワードの出現を大きな契機としていたのではないかと予想した。さて、雛菜を浮かび上がらせる「モラトリアム」というものは、その後「時間」や「価値」を論点に展開されていく。

【HAPPY-!NG】で白紙のままにしたことで、立ち止まっていた雛菜の「時間」が進み始める。摂理として絶対的であるがあまり、私たちというひ弱な「絶対」を呑み込む究極の相対性としての「時間」を、否定することも遠ざけることも、退けることもしない。彼女は「市川雛菜」という絶対の中に時間を含むあらゆる相対性を受け止めることで、自身の「諦観」と共存する道へと歩み出した。

雛菜はGRAD編のラストで、進路希望に『市川雛菜』と書いた。「時間」というスケールの中に絶対と呼べるものがあるとすれば、それは自分の「連続性」だけだなんて結論はどこまでも詭弁に過ぎないし、意識が連続していくことに対する手放しの信仰であるとも、自己啓発的なレトリックのようであるとも批判できるだろう。

だが、それが「市川雛菜」というスーパースターなのだと思う。雛菜が「虚無」の存在であることは動かしがたい。それはキャラクターとして運命を欠いているという点においても、もしくは「時間」の中に生きて死にゆく人間の無価値さという点においても事実だ。だが、それが詭弁であったとしても「詭弁でない」と、無価値であっても「無価値でない」と、市川雛菜は『市川雛菜』であると心の底から言わしめることこそが、彼女という「アイドル」なのだ。

pSSR【S!GNATURE】は、「サイン」をモチーフとした「価値」についてのお話だった。時間ほどではないにしても、「価値」もまた"相対的である"という性質を持つ。例えば「価値」そのものとも言える貨幣は、それ自体には価値がなくとも信用の相対性によって価値そのものとして振る舞うことを許されているわけで、「価値がある」というのはどこまでも相対の中にしかない。

評価されるという実利がなければ部活動はやる価値がないのだろうし、アイドルの写真もチェキも、直接手渡されたサインだって単なるインクの染み。「それ自体」には価値がないのである。

しかし「価値」というものは、それ自体が何も持っていなくとも当事者の間に認められているのであれば、つまり「アイドルが心を込めてサインを書き」「それを受け取ってファンが感動する」という二者間の営みに還元されていくのであれば、それは絶対に「価値がある」と認められる。

【S!GNATURE】のTrueEndで雛菜は、プロデューサーから彼のサインを受け取った。事実を眺めれば、それは会社員の成人男性が慣れない手つきで書いたそれらしいだけの「サイン」であり、価値がつくはずもない。けれど、それがどれほどの「価値」や「意味」を持つのかは、雛菜の表情と、私たちが共有している思い出の数々が雄弁に物語るのだ。

何もかもが相対化される世界にあってなおもくじかれない「自分にとっての価値」というものを、雛菜は【S!GNATURE】のラストに示して見せた。やはりそれは詭弁と同じ姿をしているが、どうしてか、心の柔らかな部分にゆっくりと沈み込んでいく、ほどよい重みを伴っている。

「総体の中に相対化されることで生じる価値」を信奉する人間は多い――というより、ほとんどの人が多かれ少なかれそれを信じて生きるしかない。もちろん僕だってそうだ。いっそ突き抜けて批判的な意見をぶち上げてみたいような気もするが、資本主義の体表を撫でる群盲の一員に過ぎない僕には大仕事が過ぎるし、受け取ってきた恩恵も大きすぎる。

君がこれから生きていくことになる「社会」のようなものは、貨幣経済とか資本主義とか、何かそういったものの上に積み上がって君を組み込む、大きな機構にすぎない。その事実は君を、気が遠くなるほどの空しい気持ちに駆り立てるだろうか。

だけど、かけがえのない「価値」が生まれる瞬間がこの世界にはある、というナイーブな考えを信じるきっかけが、市川雛菜のかたちをして眼前をひらひらと揺れている。「詭弁」だと思っていたものがうっかり真実のように見えてしまう。これだけ迷走を重ねてようやく、私たちは当初目指していた場所の入り口くらいにまではたどり着けたのかもしれない。

ここに至るまでを語ってきた私たちには、「雛菜のサインが今よりちょっとくらい価値のある物になったら」「ちょっと海、わけてもらお~」という【DE-S!GN】での発言が、決して「海を我が物にするだけの価値が私にはない」という悲観に根ざしたものでは全くないのだということを、理解できるだろう。

彼女は「価値」という相対の概念を、「市川雛菜」という絶対の概念の中に包摂した。そうやって彼女は「諦観」との共存を可能としたのだ。しかもそれが悲壮な、「折り合いをつける」かのような描かれ方ではなく、どこまでも晴れやかな冬の水平線に交わるようにして描かれる。淡いながらも確かな救いの光が、私たちの元にまで降り注ぐようだ。

「たいした部活じゃないし」と口にしていた女子生徒の姿と、クラリネットを始めたばかりで下手くそながら、楽しくて仕方がないと語る女子生徒の姿とが、明確に対比をなして私たちの前に描かれる。こうした場面からも、「価値のありやなしや」へと思考が広がるのだ。

ここまでに引用してきた様々なコミュがいずれも衝撃的なのは、雛菜にとっての相対性の包摂が明らかなかたちで描かれたという決定的な美しさにとどまらない。そこには、我々にとっての「相対性の包摂」もまた明らかな方法で示されたところにあった。私たちの存在が相対的にはやはり「無価値」でしかなかったとしても、私たちと雛菜との間に、「プロデューサー/アイドル」や「ファン/アイドル」といった関係の性質を問うことなく確かな絆が結ばれることによって、私たちは私たちの価値を知り、市川雛菜の広い胸の中に溶けていく。

誰もいないはずの教室に「女子生徒3」との再会を果たしたSTEP編のラストは、市川雛菜の変化を象徴的に描く場面であっただけでなく、「女子生徒3」が憎きクラスメイトを自らに包容することがかなった場面でもあったと考えたなら、なるほど、それが雛菜の「過去/未来」を対比する物語で最も重要なシーンとして描かれたことにも、納得がいくはずだ。

「女子生徒3」が演じたのは雛菜を嫌う少女であり、雛菜を取り囲む排他的な価値観の象徴であり、そして同時に、雛菜との間に決定的な関係が結ばれることによる「私たち」の代演でもあった。

ようやく私たちは、本節の冒頭に立てた問いに戻ってくることができる。アイドルを好きでいることも、そこに描かれる「悲劇」に胸を痛めることも、全てが相対性の中に呑まれて「どうでもよくなって」しまう。そして私は、いっそアイドルと共に死んでしまいたいという烈しい劣情に駆られてしまう。そこからどうにかして「生きる」という選択肢を探し出すのに、なぜ市川雛菜でなければならなかったのか?

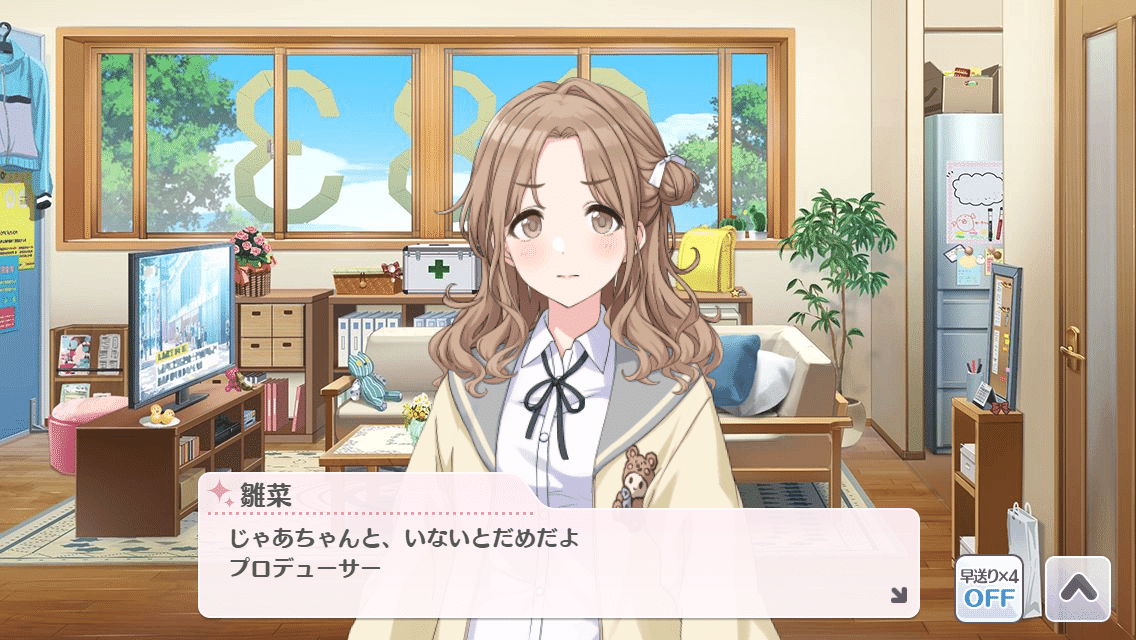

これはpSSR【TRICK☆☆☆】でのやりとりだ。

現場入りも、スタッフとのやりとりも、撮影だって一人でこなせる雛菜に対しプロデューサーは、うかつにも「俺は必要ないかもな」と発言してしまう。彼の自己肯定感の低さは折に触れて描かれているし、その気持ちに私としてはつい共感してしまいたくなるが、やはりその発言は不用意だった。他のアイドルがきっとそうするように、雛菜もまた、その発言に対し怒りを露わにする。それも、彼女には珍しくはっきりそうと分かるような言い方で憤りを表明したのだ。

雛菜「アイドルって、すぐ終わっちゃうのかな~」

P 「え…………」

雛菜「ま、有名になったとしても

いつかは終わるんだけど――……」

雛菜「でも、透先輩がいなかったら始めなかったし、

楽しくなかったら続けてないし」

雛菜「アイドルがちゃんと楽しいの

プロデューサーがいるからだな~って雛菜は思うけど」

雛菜「プロデューサーはちゃんと楽しい?」

P 「…………

ああ、もちろん」

雛菜「じゃあちゃんと、いないとだめだよ

プロデューサー」

プロデューサーがいないといけない理由は、何か価値を生み出すからではなかった。プロデューサーが「楽しい」と思えるのなら、もうそれがそこにいる理由なのだ。そして、そうした"絶対"の中に「雛菜もプロデューサーにいてほしい」という願いが包摂される。

そうして相対的な価値観は、二者間に結ばれる確かな絆として無限に肯定されていくのだ。それこそが雛菜による「諦観」との共存の実践。容易くは揺らぐことのない、強固な自己肯定の言葉であった。

僕たちはどこまでも我が儘な人間だ。はじめからそうやって自分を認めてくれる言葉をもらうのではダメだったと思う。僕たちが無価値であるという事実はすでに心に根を下ろして、そうした言葉が心に滑り込んでくるのを許してはくれない。

だから、市川雛菜でなければならなかった。

彼女自身が運命の欠如という「虚無」であり、そして相対性に呑まれることによってひらめきのように生じる「どうでも良さ」を知っている。だからこそ、「それでも楽しいと思えるならそこにいて良いんだ」という言葉をはじめて信じられる。励ましの言葉が心に届くという、再現不能な奇跡が現前する。市川雛菜の言葉を信じるという方法で、僕たちは生きることを選べそうだ。

「結局、奈々には、あの小説の一番肝心な筋が判らなかったんだな。なぜ"黄色の部屋"なんてものを持ち出したのか、前にもいった筈だが、ルルウの作を見倣った一番大事なところは、密室殺人でも何でもない、探偵のルレタビーユが犯人のバルメイエを、知っていながらわざと逃がしてやるという点なのに……」

なぜ中井英夫は『虚無への供物』の中で、ガストン・ルルーの『黄色い部屋の秘密』をあれほど重要な位置づけに参照したのだろうか。密室殺人を取り扱った古典的名作だから?「色」というモチーフが鮮烈かつ象徴的だったから?それもあるだろう。だがやはり、探偵役・牟礼田俊夫のこのセリフにこの上ないほどあるがまま説明されていたように思う。

推理小説にとって「謎」は、運命のように全てだ。一頁目をめくったときに、ほとんどの読者は未だまみえぬ「謎」が結末までには何もかも解き明かされるだろうと確信している。そしてそれが、自らの官能をくすぐってくれるであろうことにまで期待を寄せて、次の頁をめくるのだ。そうした悦楽を志向する「謎」の為に、空疎な運命を強いられるキャラクターをどう眼差すのか、それをこそ『虚無への供物』では問題にしていた。

私が本稿に[虚無への供物に代えて]という副題をつけたのは、私たちという存在が解体され「悲劇」のための「喜劇」が明らかになったり、キャラクターという運命が解体され「虚無」が露わになったりというごく小規模なカタストロフに向け、それでも私たちが彼女らを眼差すにはどうすればいいのかということのヒントが、『虚無への供物』の中に転がっているのではないかと考えた為だ。

黄色い部屋の密室が開かれる。「謎」という運命を喪失し、推理小説の上においては無価値そのものとも呼べる「虚無」が――"黄色い部屋"がひた隠しにしていた「虚無」が――そうして暴き立てられた。

それで?と探偵は告げる。アイドルも私たちも虚ろな存在だったとしたら、それでどうなるのか。その先をこそ描くために、「氷沼家殺人事件」はルルーの古典よろしく"黄色い部屋"でなければならなかったのだ。

何もかもが引き剥がされた後に残る「私」とは、「虚無」そのものだ。そこに何もないから、生きているのが馬鹿馬鹿しい。死んでしまいたくなる。そんな私たちに市川雛菜は――283プロのアイドルたちは――、かりそめであったとしても「私の存在理由」を捧げてくれるのだ。モニタに表示されたイラストから何かを手渡されるという幻視であったにせよ、それを拒むことがどうしてできるだろう。

死を選んで良いはずがない。こんなにも愛され、沢山の"供物"を受け取ってしまった私は、何かを送り返す手立てを探さなければならないのだ。だからモニタの向こう側にいる彼女たちへ、本稿を「虚無への供物」に代えて書き始めた。

もう、死を囁く声はきこえない。

僕たちはどこまでも相対性によって不能になり、生きることを嘆く方法でしか生きることができなかった。けれど、今は少しばかり胸を張って生きてみることにしよう。

相も変わらず私に突き刺さった背骨はいびつに曲がって、油断すればすぐにうつむき加減になってしまうが、アイドルから捧げられた供物の数々に背中を押されてちょっとだけ胸をはる。少なくとも暁光が微かに煌めき始める一瞬を見逃さないように、このときだけは。

いまあそこに立っているのが、本当に彼だとするなら、駆け戻ってでも一度握手をしたい気がする。

かわりに、音楽がはじまるときのような心臓の音がきこえる。

Ⅲ.盲の記録[『絆光記』]

もし君が生きることを決意したとして、手元の様子すらおぼつかないこの「暗闇」の中を、どうやって歩めばいいのだろう?

前節の冒頭にジョン・ミルトンの『失楽園』を参照した理由はすでに述べたとおりだ。自分についての前向きな言明に全くビジョンを持つことができず、眼前に広がる『白紙』の世界を歩くための『杖』として、本棚の奥から愛読書を引っ張り出した。世界中で読み継がれている名著であれば何かしらのヒントをくれるだろう、という私の見立てはそう的外れではないはずだ。ここまで書いてきた文章に、その学びが活きているのかは疑わしいところだけれど……。

しかし、私が『失楽園』を引用することを発想した直接のきっかけは、イルミネーションスターズが登場するイベントコミュ『絆光記』だった。盲や聾の障害を持ちながらも世界中の障害者教育・障害者福祉の発展に尽力した教育者であり文筆家のヘレン・ケラーと、彼女をモデルにした映画をモチーフとしてちりばめたこのイベントシナリオから、人生の「暗闇」を進んでいくための助けとなる「盲の記録」としての『失楽園』を、私はごく短絡的に連想したのだ。盲となったジョン・ミルトンが口述で『失楽園』を記しきった話は、付記するまでもないほど有名だろう。

だが、汝は、この眼を――汝の光芒を求めて輾転とするもただ空しく、ついに曙光も見出しえないこの眼を、二度と訪れてはくれぬ。それほど徹底的に黒内障が視力を奪い去ってしまったからだ、いや、眼球を暗く蔽ってしまったのは、他の底翳かもしれぬ。

眼前を永遠の「暗闇」に蔽われながらも彼らは、時代や国を超えて、多くの人々に光明を与える文章や足跡をその生涯に残した。いかにも馬鹿馬鹿しい発想だけれど、そうした先達が僕らに生きる術を教えてくれるように思うのだ。この「暗闇」を進む手立てを。

そして、ごく小規模ながら「ルポライター」もまた、彼らのような奇跡を起こした人物の一人だと私は考えている。それ故に本稿は、『絆光記』についてを語って終わろう。役立たずの光だとか、のっぺりと広がる闇だとか、肉体とか言葉だとかが、ついには私たちの生きる道筋にささやかな光源を投じてくれることを祈って。

「ルポライター」の"信仰"はナイーブだった。

彼は、「言葉こそが現実そのもの」「言葉であぶり出してこそ真の現実が現れる」と同年代のライターを相手に熱弁を振るう。冷ややかにやり過ごそうとする電話口に対して批判的なニュアンスを隠そうともしないほど、彼は「言葉の力」を信じているらしい。

なるほど、ステレオタイプな物書き信仰だと括るのは流石に乱暴すぎるにしても、彼のナイーブな信仰の源泉は想像に難くない。イルミネが代表に数えられるだろうが、取り澄まされた"正しさ"や正論としての「光」は、正しいからこそ多くの人を勇気づける一方で、ルポライターをはじめとする"ある位相"の人間にとっては憎むべき嘘でしかない。現実はこんなにも苦しみに溢れているのに、何が光なんだとケチをつけたくなるのも、蛇蝎の如く彼女らを嫌う振る舞いも道理だ。だからこそ、「光」が容易くないがしろにしてきた怒りや悲しみや絶望を、「言葉」の力で浮き彫りにせねばならないという彼の主張はもう一方の「正しさ」だと思うし、プロフェッショナルとしての使命感のようなものにも見えてくる。

しかし、その言葉の裏に潜む彼自身の"焦燥感"を感じ取った私たちの目には、軽薄な光へのアンチテーゼであったはずの彼の主義信条すらも、どこかお題目ばかりの虚像として映る。物語の終盤でルポライターの年齢が46歳であることが明かされたが、読み手は誰も驚かなかったはずだ。彼が唱える「真の現実をあぶり出してこその言葉」という主張が、自らへの無力感や年齢を重ねたことによって生じた焦燥感を出自としていることは、すでに明らかだったからである。

彼は、自分がもう「若くない」ことを心のどこかでは承知していただろう。理解していながらも、現実から目を背け、「言葉によって真の現実を」と主張するしかなかった。そうしていなければ、傑作によって世に問いかけることも叶わず年齢ばかりを重ね、やりたくもない仕事に粛々と従事する自らを「作家」として支えることは、もはや不可能だったのだ。無論、「真の現実をあぶり出す」という彼の主張そのものは本音だったろう。だが、その言葉は単にプロの主義信条としてだけではなく、ルポライターを支える虚勢の役割を果たしていたことは無視できない。

そうした虚勢によって二つの「現実」のあわいに引き裂かれてしまう様は皮肉であり、滑稽を通り過ぎて哀れであるが、私は彼のことを笑えない。当然、全く笑えない。それは私たちの感情でもあるからだ。

そしてルポライターは、八宮めぐると「現地の女子3」とのやりとりによって、徹底的に打ちのめされることになる。

プロモーション企画の一環として、地方の学校を訪ったイルミネの三人は、現地の女の子たちに踊りを教え、逆に魚のさばき方を教わる。ルポライター曰く「定規をなぞるような、ありふれた企画」「退屈を文房具にしたら、こんな定規になる」というような企画であり、その表現は大仰にしても、全く広告代理店的発想の"最低限度に文化的な企画"であることは否定のしようもない。

八宮めぐるに魚のさばき方を教えた現地の少女は、しかしめぐるに対して冷淡な態度をとる。その理由は、すぐに彼女の口から語られた。

都会の人って

綺麗で

全部持ってて

それは、「嫉妬」と生易しい言葉にくるんでしまうことが躊躇われるほど、切実で等身大な「怒り」だった。十代の少女の目に「世界」とはそのような姿をしているのだと突きつけられる。

生まれ、育ち、性別、環境。自分ではどうしたって選びようのない全てによって「世界」が構成されているように見えるし、そして十代の女の子にとってそれは「事実」だ。彼女が漁業の盛んな地方に生まれ、魚のさばき方を教わり、指先に付いた生臭さに顔をしかめながら送る十代の青春の裏で、溢れんばかりの生クリームにかじりつきながら、ビルの傍らに身を寄せ合ってTikTokを撮影し合う十代の青春に、憧憬と同じかそれ以上の憎しみを抱くことを、果たしてどの権利で否定できるのだろう。

思えば『絆光記』というイベントには、そうした人物がつるべ打ちのように登場する。例えば櫻木真乃を相手に何らかの勧誘を試みた「真面目そうな女性」然り、風野灯織の前で書類をバラバラにしてしまった「困っている女性」然り、プロデューサーの隣のテーブルで酒を飲んでくだを巻く「隣の声」(「ルポライター」と同一人物のようにも見えるが、そうと断定する根拠が乏しいため別人として扱う)然り。彼らは一様に「正しくない」のであり、しかし同時に切実でもある。彼らの姿に掻き立てられるのはやはり共感であって、怒りや不快ではなかった。

「『絆光記』に出てきたあのクソモブ(現地の女の子3)」「(「なんだ人間じゃん」という発言に対して)当たり前だろ!と腹が立った」といった感想を目にしたとき、私は本当に目の前が真っ暗になった。その感想を容認することだけは、私には絶対にできない。私のモラルがそれを許さない。

しかし、その怒りが筋違いであることは事実なのだ。「現地の女の子3」がそうであるように、八宮めぐるもまた、生まれ育ちや環境を選べなかった人間である。特にイルミネの中でもめぐるがそうした傾向に顕著だろう。彼女は外国に生まれ、日本に転校してくるという異色の経歴を辿った人間だからだ。「現地の女の子3」がそうしているのと同じく、めぐるが置かれた環境の中で懸命に生きてきたということを、私たちはよく知っている。めぐるを何らかの簒奪者として憎むのは、やはり筋違いだ。

そうした怒りや憎しみが筋違いであることを理解するには、「言葉」では駄目だった。めぐるがどれほど懸命に言葉を紡ごうと、「どうせ正しい大人は/何もかもを持ってる都会の人は」「そう言うに決まってるよね」「はいはい。どうでもいいよ」そうやって、分厚いカーテンがひかれた向こう側の少女には、届かなかったはずだ。

だから、めぐると少女は走ったのだ。

「言葉」ではなく、肉体的な動作によるコミュニケーション。少女は目の前の「都会のキラキラしたアイドル」が、額に大粒の汗を浮かべながら走る十代の女の子・八宮めぐるになる瞬間を目撃した。

少女の胸に巣くう歪んだ認知が、それによってどの程度正されたのかは分からないが、彼女が感じていた社会の理不尽やそれに対する怒り、或いは不能感といったものは、都会に住んでいる誰かによってもたらされているわけではないのだと、少なくともいくらかは納得できたのだろう。だから、「なんだ人間じゃん」と思わず口にしていた。

この光景に、ルポライターは打ちのめされた。続く灯織とのやりとりは、彼にとって最後の一押しになっただろう。

素っ頓狂な「……え?」という呟きを漏らすのも致し方ない。なにせ彼は、自分の「言葉」によってのみ可能であったはずの「暗い魂の救済」がめぐるという十代のアイドルなんかにやられてしまって、どこか茫然自失の体でいたのだ。陰惨な現実を目の当たりにしたこともないだろうし、どうせ理解できっこないと思っていた十代のアイドルたちが、現実から目を背けていた「自分なんかよりもよっぽど」言葉を探していると分かって、それが最後の一撃となってルポライターの背中を押す。

彼はその瞬間、完全に打ちのめされてしまったのだ。

彼の中にうずくまっていた焦燥が暴れ出す。いてもたってもいられず、彼は走り出す。とにかくがむしゃらで懸命に。それが何を目的としているわけでもないことは明らかだった。ただ、そうせずにはいられなかった。

しかし、運動不足の老いた身体は、がむしゃらな気持ちをどこまでも連れて行ってくれるわけではない。彼は無様にも肉離れを起こして転倒したあげく、医者にかかる羽目になる。

彼にはもう、現実を変えられるだけの「言葉」はなく、老いた肉体だけがただそこにあったのだ。

これは、「言葉」の可能性が徹底的に辱められた瞬間だ。「言葉」が持つはずの可能性が老いた「肉体」程度にまで縮減され、意義を貶められる。どこまでも悲観的な描かれ方ではないか。およそ、「言葉」や「表現」を取り扱う物語の王道/正道ではない。「言葉」に現実はないのだと、肉体にしか現実はないのだと物語は突きつけてくるのだ。『絆光記』は表現というものに対して、極めて後ろ向きである。

だから私は、『絆光記』を表現論と結びつける向きにも、あまつさえ(作中のイルミネが映画の宣伝大使を務めるという流れがあるからという理由で)広告とはなんぞやなんてものに結びつけて語ろうとする向きにも、あまり肯く気になれない。こんなにもネガティブな眼差しと表現論とやらを結びつけて、本当に構わないのか?確かに、表現や広告は「言葉」というキーワードに紐付けられるかたちで、重要な役割を演じていた。しかし、それはピースでしかなくて、広告という行為が持つアンビバレンスは『はこぶものたち』にすでに描かれていたではないか。イルミネが映画の宣伝大使に選ばれているという事象はむしろ、盲人の記録によって光明が差し込むことの奇跡を物語の骨子に忍ばせる旨の、宣誓であったと私は受け止めている。受け手が『絆光記』以前に後退してどうするのか。

「ちゃんと見てるか、鏡」という同僚の言葉に今更ながら応答して、ルポライターは鏡を覗き込んだ。彼はそこに、たくさんのしわが刻まれ、きちんと老いた、徹底的に惨めな自分の姿を目にする。

物語は「言葉は、言葉だ」というフレーズの元に、「言葉」にはもはやそれ以上の価値がないことを改めて宣言した。

そして、ルポライターは再び文章を書き始める。

どうして?だって、そんなのおかしい。異常だ。

「言葉」には現実を変える力なんてないのだと、全ては肉体というものの可能性にまで縮減されていくのだと、思い知ったばかりではないか。ついさっき、絞り出すように「もう疲れたよ」と母へ打ち明けたばかりではないか。我々は、一切を見通せない「暗闇」にいる。それなのにどうして、彼女は/彼は/ルポライターは、再び文章を書き始めたのか。

それこそが、天地創造にも匹敵しうる奇跡なのだ。

それがどのような形態をとって、どのような方法で発表され、どのような評価を得たのかということは、まるで関係ない。誰に、どれだけ読まれたのかということも。ただ、自らによって書かれたということだけが最も尊く、そして偉大なのだ。

徹底的に惨めな「私」の手によって、それでも書かずにはいられないものがあるとすれば、それは公衆の縦覧に晒されるものであったとしても「私だけの物語」でありうるし、それを通じた自己浄化もまた果たしうる。「盲の記録」は私たちに、「書く」という方法によって一歩踏み出すことを、教えてくれる。

「言葉」というものもやはり、相対によって――つまり、書いた人間と受け取る人間との二者間によってその煌めきを放つものであるのだとしたら、「(言葉は、言葉だ)言葉を紡ぐ人自身の気持ちは」「どうしたって、そのままの形では届かないのかもしれない」(『絆光記』第6話「汎光」)という『絆光記』のテーゼによって、哀しくもその概念は解体されたと見るほかない。

しかし、"それでも"「書く」というルポライターの営みは、まるで引き裂かれた「彼」と「彼」の間に二者の決定的な関係が成立するかのような、ともすればマッチポンプそのものの体をとって「言葉」の価値を復権させる。馬鹿らしいと思うだろう。まるっきり自慰行為だ。けれど、その馬鹿らしさを自身の存在価値として信じる手立ては、すでに雛菜から受け取っているはずだ。

これは、「私」と「僕」の物語でもあるのだ。

「それを必要としてくれる人が、時が、いつかきっと来るから」というセリフはまるで励ましの言葉だ。それは祈りにすぎなくて、現実は、私の言葉も僕の言葉も、君の言葉もあなたの言葉も、お前の言葉も必要となんてしてくれない。

でも、忘れないでほしい。君が本気で書いたその一文には、もう、「書いた君」と「受け取る君」の二者間によって、絶対的な価値を生み出すのだ。ルポライターがそうして戦ったように。

ルポライターの振り上げた拳は、世界を動かすことはなかったかもしれない。それでも、彼は「喧嘩」のつもりでその一行を書いた。イルミネという光についてを語ったその文章は、書かれたその瞬間にはルポライターの中で意味が完結していたはずだ。それでも彼は、どこかの誰かに向けて書く「喧嘩」という体裁を手放さなかった。そこに、彼の魂の気高さがある。

きっとめぐるには、発言の真意は分からなかっただろう。彼女が破顔したのは、ルポライターとの間に心の交流が成立したというコミュニケーションの喜びが理由だったはずだ。しかし、いささかハッピーエンド的な味付けではあるが、自分の書いた文章によってプロデューサーという一個人が救われた事実を、ルポライターはめぐるの口から知ることになるのだ。

徹底的に貶められながらもドメスティックな関係の中にとりあえずの権能を拾い上げた「言葉」が、やがてあるべき「書き手」と「読み手」の関係を取り戻しうることを、私たちはほんの少しくらい、信じても良いのかもしれない。私が『絆光記』や『失楽園』を読んだことが、或いは君が本稿を読んだことがそうであってくれたらと願うのは、ナイーブな"信仰"だろうか?

もし君が生きることを決意したとして、手元の様子すらおぼつかないこの「暗闇」の中を、どうやって歩めばいいのだろう?

本節の冒頭に立てた問いに対して、まさかこんなにも真っ直ぐな回答を示すことになるとは思わなかったけれど、ひとまず私はこう結論づけることになる。暗闇に向けて、私たちは「書く」ことで抗するのだ。

私、あなた、僕、君、読者、お前。

錯乱によって書かれた本稿は、無数に引き裂かれていく人称によって酷く読みづらいものになっていただろう。おかげで、批評とも論考とも考察とも解説とも随筆とも呼べぬような、畸形的でつぎはぎの"けったいな物語"になってしまったことを自覚している。ここまで読んでくださった方がおられるなら、改めて心の底からの謝罪と感謝をお伝えしたい。

僕が、君に向けてこの文章を書き始めた理由は、君の助けになったら良いなという気持ちも勿論あったけれど、むしろ僕自身の自己浄化への挑戦という側面が強かったように思う。だから、君が知りもしない「アイドルマスターシャイニーカラーズ」という作品についてを長々と語って、退屈させてしまった。

ただ僕は、君に一行目を書いてほしいと思っているだけなのだ。そして君も、原稿用紙の一行目に何かを書き殴りたいという欲求に、駆られているのではないか?

君は不安なのかもしれない。白紙という「無限の誘惑」を前にして、誰かの死を願う言葉や、自らの破滅を求める言葉や、世界中を呪う言葉ばかりが無数に浮かんでは消えて、きっとそれを、そのままに書き殴ることを躊躇っているのだろう。なぜなら君は、それが"よくないこと"だと十分に分かっているから。

だけど、君はそれを書いても良い。「世界中のみんなが、不幸になりますように」という一行から始まる君の叫びが、絶望を誤魔化すために朗々と声を張り上げるサタンの呼びかけに劣るなんてことは、ないはずだ。

だって、君は真理を手にしている。母親と寝た大学生を起こさないように、足音を殺してそっと跨いで、窓際に干してあった小学校の制服を掴み取ったときに、君は真実の言葉も一緒に掴み取っているはずだ。父親に起きていると悟られないように、スタンドライトにタオルをかぶせて、布が焦げる匂いと絞られた光源を頼りに読みふけった小説のいくつかに、君の真実を後押しするフレーズを見つけ出しているはずだ。

君が誰かを呪う言葉しか綴れないのなら、僕はそれを否定しないし、笑わない。「シャニマスを楽しんでいるのだから人として正しくあれ」なんて言葉にも、「SNSは人を不快にさせなければ何を言っても良い場所だよ」なんて言葉にも、「感じ方は人それぞれだから、人に不寛容な態度は駄目だよね」なんて言葉にも、僕らで一緒に中指を立てようじゃないか。

くたばれ!

お前なんかにこの「物語」が分かってたまるか!!

これは、僕と君だけの「シャニマス」なのだ。他の人がどうかなんてことは考えなくたっていい。愚かで、後ろ指を指され、石を投げられ、嘲笑されるにしても、これは僕と君で「シャニマス」の中から見つけ出した、「自分だけの一行」なんだ。それは絶対に否定できないし、揺るがない。

それに、君が書き殴った憎悪がいつかの僕を救うのは、もう分かりきっているのだから。心から願っている。たった一行の文章を書くことの奇跡が、君に降り注ぎますように。

さて、そろそろ、君への言葉も尽きる頃だ。君は再び一人になって、陽の光も差し込まない密室で、漠然と言葉を探し続ける時間に戻っていく。君がいざ「前書き」を記し始めるとき、僕はそばにいてあげられない。本当に、ごめん。

でも、君はきっと歩いて行ける。だからお別れの言葉に代えて、『失楽園』という本の中から僕がいちばん好きな場面を引用しよう。ラストシーンだ。いつだってラストシーンが、物語の本質だからね。

天使の姿が消えて、楽園に戻ることは叶わないと痛感しながら、それでも荒野に第一歩を踏みしめたアダムとイーヴ。その悲壮さと、それでも罪を受け止めて歩み始める人間の高潔さに、僕は厚かましくも、これからを頑張っていく君の姿を重ねたいと思う。

世界が、――そうだ、安住の地を求め選ぶべき世界が、今や彼らの眼前に広々と横たわっていた。そして、摂理が彼らの導き手であった。二人は手に手をとって、漂泊の足どりも緩やかに、エデンを通って二人だけの寂しい路を辿っていった。

それじゃあ、また。十年後くらいに会おう。

了