#講義録・指圧応用実技 2024.7.17 〜5円玉のワークを指圧指導に取り入れてみた〜

見えないものを見える化することは、私自身のテーマのひとつです。

それを、わかりやすく伝えたいという気持ちで、これまで授業に臨んできました。

今回は、指圧実技の見える化を一つご紹介します。

現在の5円玉は昭和34年(1959年)から流通しています。

さて、その5円玉をどうやって指圧の練習に活用するのでしょうか?

5円玉のワーク

5円玉(穴あき硬貨)にタコ糸を通して、ペンダントのようにします。

位置はちょうど、鳩尾(みずおち)の高さになるくらいにします。

そしてそれを首から下げて、指圧の練習をします。

目安としては、垂直に押圧しているときに5円玉が押している親指の真上に来るように意識します。

写真では、押したいところに親指を置いています。

この位置から体重移動をすることで体幹が前方に移動して、押すときに5円玉がどこにあるかを確かめる練習方法です。

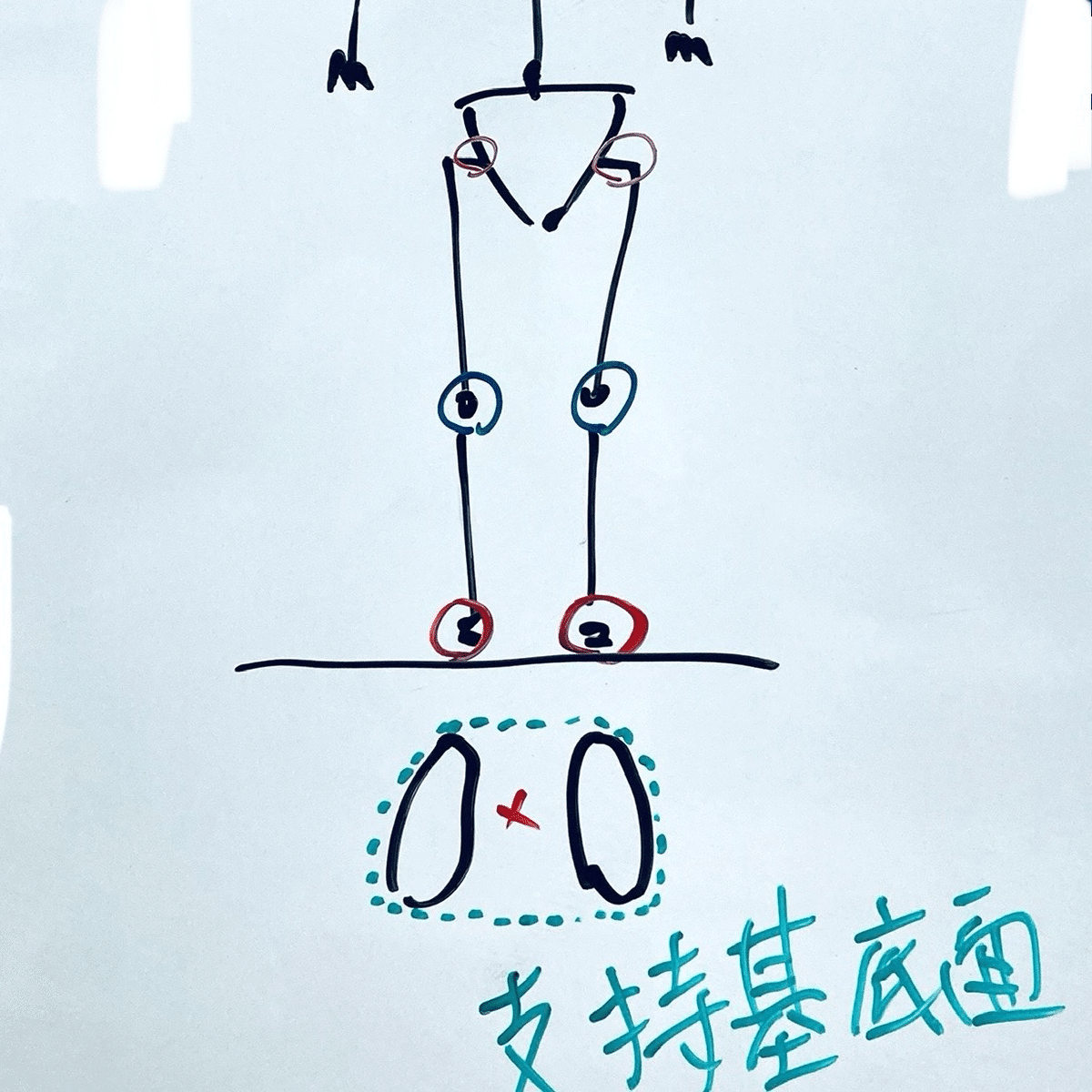

1)支持基底面について考える

支持基底面(接地面)という言葉があります。

体のなかで地面、床面と接しているところを指す言葉です。

刑事ドラマで事件現場に白いチョークで書いてある、ヒトのかたちと言えばわかりやすいでしょうか。倒れている人のかたちになぞってあります。

立っている人であれば、二本足の範囲が支持基底面になります。

このなかに体重があるうちは安定して立っていられます。しかし、バランスを崩して重心が緑の点線(支持基底面)から外にはみ出てしまうと、倒れて転びます。

手を置いて構えた姿勢では、このとき重心はまだ両足の間またはやや前方にあります。そこから体重(重心)を前方に移動させることで、親指に圧をのせていきます。

押圧するときに、重心が両手の支持基底面(と敢えて言います)のなかに来るようにすれば、バランスが崩れることはありません。

母指(赤い✖)のうえに5円玉が乗るようにすると、ちょうど親指に圧をのせている状態になります。具体的には、胸鎖関節が指圧点の真上に位置するような姿勢になります。

緑の点線部分(手の支持基底面)から外にはみ出してしまってはいけません。体幹のバランスが崩れて腰が痛くなる原因となります。

両足の間にあった重心を、体重移動する(体幹が前方に移動する)ことによって、両手のなかに重心を移します。そのことにより、脱力した姿勢で圧を入れることが可能になります。

2)垂直に押すタイミングについて

垂直に押すための体重移動の方向は、1)で示したように行います。

そのうえで、もう一つ気をつけておきたいのは【押圧し始めるタイミング】です。

指圧点に手を置いた状態から、そのまま肘を伸ばしてまっすぐ押そうとしたらどうなるでしょうか。

写真のような状態で(母指と上肢に力が入ったまま)押し始めると、圧方向は指圧点に対して斜め前方に突き上げるようになります。

つたないイラストで恐縮ですが、斜めに押し始める=緑色の点線の方向になります。これでは圧刺激は斜めに入っていることになり、垂直圧とは言えません。

真下を向いている赤い実線の方向に圧を入れるには、どうしたらよいでしょうか。

結論から言いますと、青い実線のような放物線を描く軌道で圧が入ります。

後ろから前へ体重移動する距離を10とすると、前半は【まだ押さない】ようにします。

そして、体重移動の後半から加圧し始めることで垂直方向に圧が入っていくというように指導を行ってきました。

わかりやすい例えで言えば、UFOキャッチャーのようにします。

最初は水平の動きで、狙いたいぬいぐるみの上に爪を持って行きますよね。そして、垂直に下がるボタンを押すと爪がまっすぐに下がって、見事にぬいぐるみをキャッチする…そんな光景に似ています。

体の部位で言えば、胸鎖関節が(両母指を置いている)指圧点に向かって【水平移動】します。このときの五円玉の動きが体重移動している方向です。

そして指圧点に近づいてきたら、肘を伸ばし始めて【垂直方向】に押圧します。基本では、決して斜めに押すことはありません。

その時の軌道は、真横から見ると放物線を描くよう形になります。

3)皮膚をずらさないようにする

押されている人に「痛い」と言われたとき、何が起きているのでしょうか。

鍼をまっすぐ刺入するように、指圧も垂直に押すように心掛けることが大切です。表皮、真皮、皮下組織の順に圧が加わって、垂直に圧を入れることで筋肉を捉えたときに跳ね返るような手応えが返ってきます。

裏を返すと、写真の緑の矢印のように斜めに圧が入るとき、受け手は痛みを感じやすくなります。斜めに圧が入ることで、皮膚表面とその下の皮下組織がズレるからです。

皮下組織には、ポリモーダル受容器と呼ばれるセンサーが分布しています。

組織がズレることでセンサーが反応して、その刺激を痛みや不快感として脳に伝えるという仕組みがあります。

今回の説明は、かなり理屈っぽくなってしまいました。

垂直に押すってどういうことだろう?と悩んでいる人がいましたら、タコ糸と五円玉を用意して垂直に押す練習を行ってみてください!

最後にお知らせ

高円寺にある治療院では、鍼灸マッサージを学んでいる学生さんを対象に徒手療法の少人数指導を行っています。

・施術をしていると腰が痛くなる

・練習していても合っているかどうか、わからない

・臨床で役に立つ手技を増やしたい

上記のような悩みのある方は当院までお問い合わせください。

いいなと思ったら応援しよう!