#講義録・指圧応用実技 2024.11.13 〜臨床実習を想定して行う身体診察と施術構成のトレーニング〜

しばらくの間、2年生は徒手検査の授業を行ってきました。

腕が上がらない、腰が辛い、首が痛むという訴えのあるお客様がお越しになったときに、どうやって安全かつ目的を明確にして施術をするか…そのための徒手検査を身につける授業です。

「授業で身につけられることは魚の切り身」と常々、感じています。

その切り身の状態から「臨床という全体」を想像する。授業のなかでそれを形にしていくには手順と段取りが必要になりますが、私自身が現場にいるからこそ伝えられるものがあると自負しています。

さて、本日は2年生の授業で行った身体診察と施術構成の様子を綴って参ります。

問診はコミュニケーション?

鍼灸、マッサージの資格を取得する専門学校に医療面接、身体診察の授業が取り入れられるようになって10年以上が経ちます。

日本にリハビリテーションの概念が入ってきて間もない頃、リハビリに従事されていた丹澤章八氏(医師)によって鍼灸マッサージの教育機関にも医療面接の概念が導入されました。

その端緒となったのはこちらの書籍。

それまで問診と言っていたものが医療面接という言葉に置き換えられるようになり、鍼灸院に来る患者さんにはこのような問いかけをする…という一連の流れや具体的な言い回しを体系化しています。

鍼灸やマッサージが西洋医学に寄っていく流れのひとつと思います。

「いまの症状はいつから始まりましたか?」という問いかけに始まり、今の症状(現病歴)を理解して、これまでに経験した病気のこと(既往歴)を知り、それらを施術に役立てていこうという取り組みです。

されど、患者さんも人間です。

今の状態をうまく言葉で伝えられる人もいれば、言い表しにくい症状を抱えている方もいます。学校の授業ではそのあたりの空気感は感じ取ることができないため、矢継ぎ早に質問を投げかけてしまい、医療面接のはずが患者さんに問い詰めている口調になりがちです。

病院であれば、高圧的な態度をする医師もかつては見られたと聞きますが、今はそうではありません。

クライアントファースト。

患者さんに寄り添う姿勢を示すのであれば、YES,NO や 5W2H の質問だけでなく、相手に対する共感や沈黙、促しなどの技法も必要になってきます。

丹澤氏の著書にもそのような技法について記されているのですが、その部分を腑に落ちる形で身につけていくには、やはり現場でお客様に接していくほかはないのでしょうか。どうしても授業のなかでは言葉を追いかける行為が先に立ってしまいます。

臨床実習を担当している立場として、時折そのように感じます。

文字面としての医療面接だけでなく、相手の気持ちを汲み取ることができるヒアリングをしたいと私自身も心掛けています。

姿勢と動きから相手の特徴を紐づける

医療面接につづいて身体診察を行います。

徒手検査や姿勢分析、動作分析など施術を始める前に確認することがいくつかあります。

また現場では、写真を撮るなどして施術前後の姿勢や動きを比較して相手に納得して施術を受けていただくための手段とも言えます。

姿勢分析、動作分析でみるべきこと

相手の動きや姿勢は、立った姿勢、座った姿勢、うつ伏せ、仰向けなどいくつかの姿勢で確かめることができます。

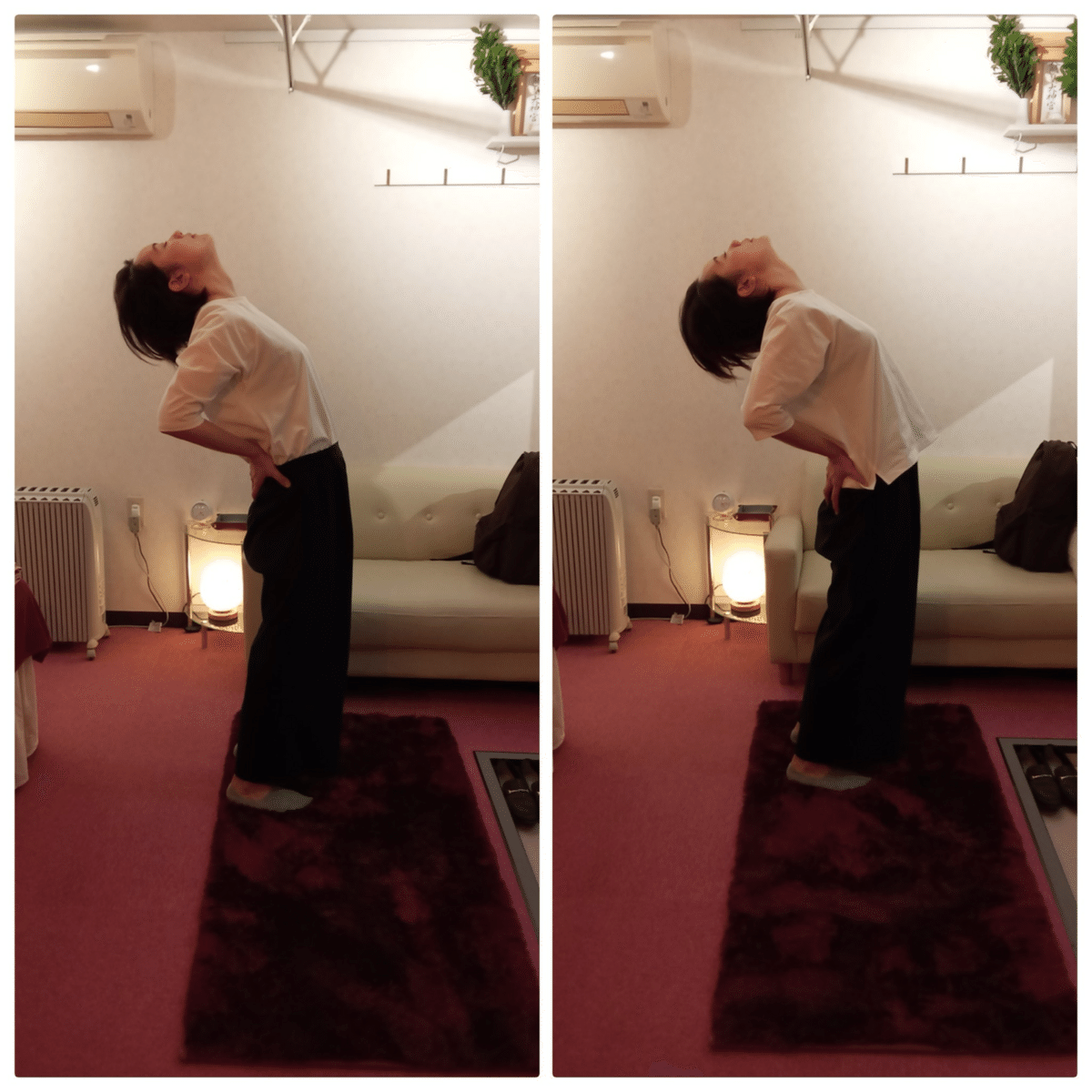

後ろに反りにくい人であれば、腰のどのあたりに痛みが出ているのか。または、どこの筋肉が縮んでいて後ろに反る動きを制限しているのか…などを一つ一つ確かめていきます。

そのために確認する項目は、配布した資料のうちだけでも30項目ほどあります。しかし、すべてを行っていると時間が足りません。

相手の症状から考えて必要と思われる項目に絞って、姿勢や動きを確かめていきます。腰痛の患者さんであれば、骨盤の動きのほかに足首の動きや左右の足の長さを比べます。

そして肝心なのが、例えば右足よりも左足のほうが長く見える…となったときに、その状態が体のどこと紐づいているのか。縮んで短くなってしまっている筋肉を予測して、触れて確かめていく流れになります。この見立てがきちんと正確にできることで、次に行う施術が的を得たものになります。

必要なところに触れて、施術していく。

それは徒手療法に限らず、ものごとを効率的に進めるための見極めとなります。裏を返せば、この見立てが誤っていたらいくら熱量を込めて施術をしたとしても、起こる変化は期待するものからかけ離れてしまうでしょう。

徒手療法について思うところ

指圧やマッサージなど、手のみを使って行う施術の特徴。

それは、心地よいことに尽きます。過去にもこんな文章を書いています。

かたや放射線治療や外科手術など。

もしくは鍼、灸といった刺激は直接的には「痛い」という感覚を受け手に与えます。一定の侵襲を伴っても、必要な人には効果があるため今も脈々と受け継がれているので、それらを否定するつもりはありません。

ひるがえってマッサージや指圧などは心地よくて、しかも施術が終わったあとは体が楽になっている。姿勢がよくなり、施術前にできなかった動きができるようになっている。施術したあとには痛みの程度が軽くなっている。徒手療法って、こんなにいいものはないと感じています。

授業の流れとしては、施術中にも相手と話をして必要なコミュニケーションと取るように伝えています。

姿勢や動きを目で見て予想したことと、実際に手で触れて感じる筋肉の弾力性や関節の動きから得られる情報が異なっている場合もあるからです。

「左の肩甲骨はよく動きますね」

「腰の右側がかなり硬くなっていますね」

…こういった対話が相手の心を開き、「じつは先週のゴルフで痛めていたんです」などといった追加の情報から話が広がっていく可能性があるからです。

まとめ

身体診察と施術構成の授業では、

・医療面接(約5分)

・身体診察(約10分)

・施術(40分)

・施術後の再評価(5分)

このような時間配分で進めてきました。

ひとり約60分で再評価まで行う流れです。現場でも1枠60分で予約を受け付けている治療院が多いと感じます。

このようなスタイルの実技は、2年生の後期に行う実技の集大成なんだな…とここまで綴ってきて感じています。

指圧というひとつの手技を通して伝えたかったこと。

それはテクニックだけに留まらず、患者さんとの向き合い方、手指や体幹の軸を作ること、相手との間合いの取り方や近づき方。そして姿勢分析、動作分析といった徒手検査や、そこから得られる情報に基づいた効果的な施術の組み立て方など、多岐に渡ります。

伝えたいことは山ほどありますが、果たしてどれだけ受け取ってもらえたでしょうか。それは、卒業生が現場に出て活躍している姿としていずれ現れてくると思います。

その日を楽しみに待ちながら、今日も現場で患者さんに向き合いたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!