徳川幕府刑事図譜から捕縛術(緊縛)を抜粋

現代緊縛の源流

明治26年に神戸直吉氏が発行した本である『徳川幕府刑事図譜』には、現在(2023年)では倫理的に考えられないような刑罰がイラストで掲載されています。火刑(火炙り)、斬罪(刀で首斬り)、鋸引(鋸で首斬り)などがその一例です。私自身、残虐な刑罰にも興味がありますが、今回は図譜に掲載されている罪人を捕まえるためや拷問に使用されていた捕縛方法を図とともに紹介したいと思います。

興味深いことに、人を縄で縛る行為、または縛られた人にエロティシズムを感じる人は多いようです。現在では、捕縛は「緊縛(kinbaku)」と呼ばれ、日本の文化や習い事として世界的にも人気があります。実際に「緊縛(kinbaku)」という言葉は海外でも通じるほどです。その源流として、江戸時代に罪人を捕えるために使われていた捕縛術があります。

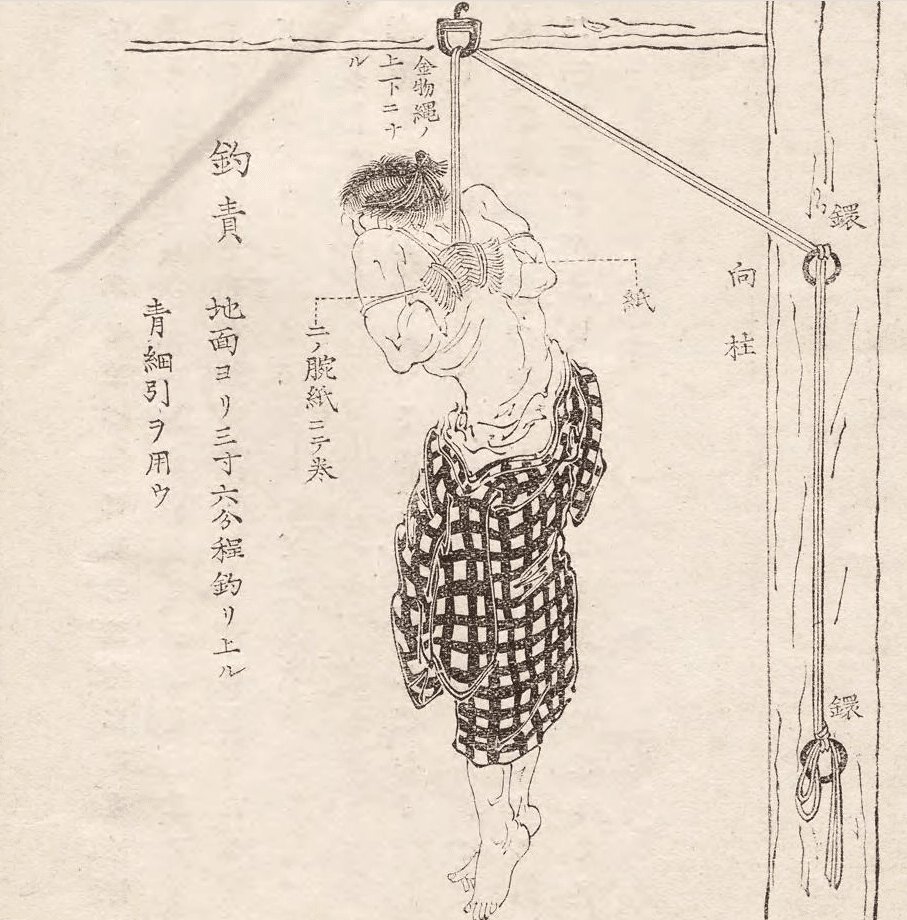

実際に使われていた縄と拷問の際に使用した棒

資料には、罪人を縛るための縄の太さが「一寸尺分廻り程 長さ四尋半程なり」と記載されています。一寸はメートル法で換算すると約3.03センチメートルなので、当時は約3センチ程度の太さの縄で縛られていたようです。現在の緊縛の主流は6mmの縄を折り返して使用していますので、1.2センチ程度と考えても、当時はかなり太い縄が使われていたことになります。

縄の長さは「四尋半ほど」と記載されています。尋という単位は両手を広げた大きさを基準としています。江戸時代の平均身長は男性で155~158cmほどだったようです。したがって、155cm×4.5で計算すると約697.5cmなので、約7メートルの縄が使用されていたようです。現在の主流とほぼ同じ長さの縄が使用されていましたが、当時は折り返しをせずに使用していたため、倍の長さの縄が使われていたようです。

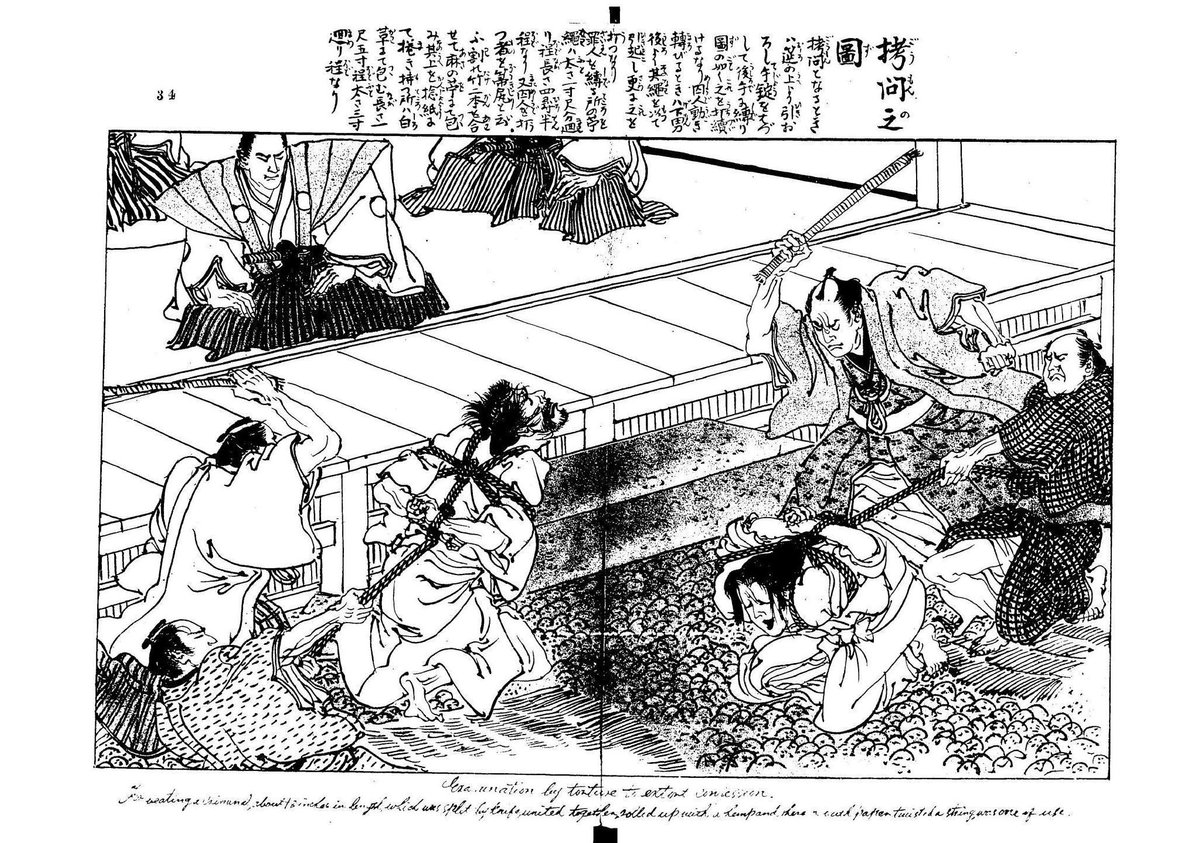

箒尻(ほうきじり)という日本のムチ打ち道具 (Bamboo cane)

囚人を打つ者を箒尻といふ割れ竹二本を合わせ麻の苧にて包み其上を捻紙にて捲き持つ所は白革にて包む 長さ一尺五寸程 太さ三寸廻ほどなり

また、イラストには箒尻という日本のムチ打ち道具(竹でできた棒)の詳細も記載されています。箒尻は囚人を打つために使用されており、二本の割れ竹を麻の糸で包み、捻紙で巻き固めた後、白革で握り部分を包んでいるようです。

長さは一尺五寸程(約45センチ)で、太さは三寸ほど(約9センチ)です。イラストからは短く見えるかもしれませんが、被疑者を最初に拷問する際に使用される方法が箒尻での打撃であるため、長すぎると危険ですので、この長さが適していたのかもしれません。

実際に使用されていた当時の画像などもインターネットで検索すれば見つかるようですので、気になる方はぜひ調べてみてください。また、「数十本のひご竹を麻で包み、観世捻で巻き固めたもの」という文献も存在するようです。実際に作ってみるのも面白いかもしれませんね。

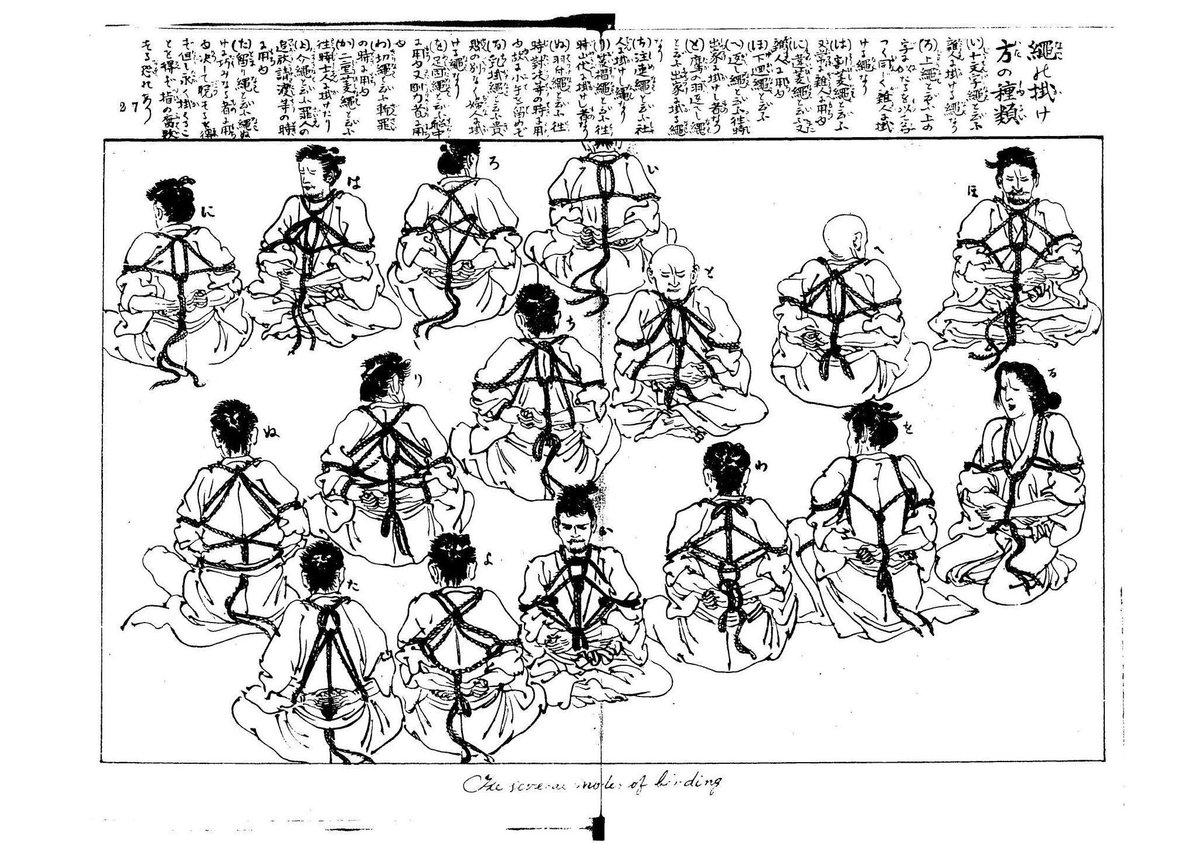

縄の掛け方の種類(身分ごとに違う捕縛方法、全16種類)

※雑人(ぞうにん)とは「身分が低い者」または一般庶民を意味する。

※徃時とは過ぎ去った時。以前。

※社人(しゃにん)とは神社に奉仕する人。

神主。神官。神職。主として、下級の者をいう。

※ 笈摺とは巡礼などが、着物の上に着る単(ひとえ)の袖なし。羽織に似たもの。

※山伏とは、山中で修行をする修験道の道者。

※士人(しじん)とはさむらい。転じて、教育・地位のある人。人士。

但し永く掛けることを得て指の腐敗する恐れあり

取り急ぎ徳川幕府刑事図譜に掲載されている縄の掛け方16種類をまとめてみました。昔の言葉なので怪しい部分も多いです。(すいません)。

日本のSMの歴史を追ってみると戦後に登場したSM雑誌(奇譚クラブ)にも初期には捕縛をベースに女性を縛っているものが登場している。そこから紙面の構成や技術、映えを追求していく過程で様々な技術が確立されてきた経緯があるように思う。次回は緊縛の美しさと高手小手について日本で初めて言語化したと思われる奇譚クラブのページを暇な時に紹介しようと思います。