【卒業旅行】新潟・長野をぐるっとまわる旅行をしてきた

こんにちは。令和7年一発目の記事です。あけましておめでとうございます。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今回は、1月16日~1月18日に行ってきた、新潟・長野への周遊旅行のようすを記事にしてみました。

※読者のみなさまへ、事前のおことわり

写真にほかの方が写り込んでいる場合について、バス等の乗務員の方や通行人・乗客の方など、大きく写り込んでおり、明らかに個人が特定しうる程度にまでお顔が鮮明に判別できる場合は、見つけた限り画像処理をするようにしております。(顔の写り込みが小さい・後ろ姿・顔が柱などで隠れている等の場合は、画像処理を省略)

また、投稿にて掲載したすべての画像について、他所への無断転載は一切お断りします。他所に転載を希望される場合は、事前に筆者まで申し出て、了承を得てからおこなってください。

よろしくお願いいたします。

1日目:1月16日(木)

朝6時すぎに金沢駅にやってきました。

6時16分発の北陸新幹線「はくたか552号」で糸魚川駅へ。

糸魚川でえちごトキめき鉄道(日本海ひすいライン)に乗り換えて、直江津まで移動しました。日本海ひすいラインは、新潟県内の旧JR北陸線(直江津駅~糸魚川駅~市振駅)を引き継いだ路線です。

8時40分ごろに直江津駅に到着。

直江津駅は、かつて北陸線と信越線が出会う駅でしたが、平成27年3月の北陸新幹線延伸開業(長野~金沢)により、路線が分断されるかたちとなりました。

直江津駅から

高田・上越妙高・新井方面:えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン

(旧信越本線)

谷浜・名立・糸魚川方面:えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン

(旧北陸本線)

犀潟・柿崎・柏崎方面:JR信越本線

かつては多数の特急・急行列車が行き交った場所で、上越地方の中心的な駅でしたが、現在は大部分を北陸新幹線が置き換えたことで、特急列車の本数は激減しました。さらに直江津駅に新幹線は来ないため、にぎわいはやや減ってしまったというべきでしょうか。

令和7年現在、直江津駅を通る特急列車は、新潟から直江津を通って上越妙高・新井までを結ぶ「しらゆき」号(1日4往復)のみとなっています。

かつては金沢から富山・糸魚川を通って新潟まで直通で、特急「北越」号がありましたが、現在は北陸新幹線で上越妙高まで行ったうえで「しらゆき」に乗り継ぐのが、(鉄道で金沢~新潟を移動する際の)テッパンルートになっています。

※ちなみに時間帯によっては、金沢から新潟までは、新幹線で群馬県の高崎まで行って乗り換える(北陸新幹線→上越新幹線)のが最速のこともあります。

さて、次は直江津駅から、JR信越線の快速列車で長岡を目指します。

快速 長岡ゆきはE129系の2両編成でしたが、ワンマン運転ではなく車掌が乗務していました。この区間の快速列車は、乗降の少ない駅をどんどん通過していくため俊足で、10~20分ほど走り続けるような区間も多くありました。

時間があえば、特急料金なしで速く移動できて便利ですよね。

しかも、関西人の私には「東京に行ったときに聴ける声」だと思っていた、JR東日本の首都圏の車内放送とほぼ同じような自動放送が、新潟県を走る信越線の列車でも流れました。いよいよJR東日本のエリアに入ったんだなあと感じさせます(たしかにJR東のエリアに入ったのは事実ですが、なによりJR東日本の守備範囲が広い、というべきかもしれません)。

直江津から1時間ほどで長岡に到着しました。

長岡駅では、快速 新潟ゆきが待機しているので、すぐ乗り換えれば長岡から1時間ほどで新潟駅に到着できます。しかし私は、長岡を訪れる機会がめったにないので、せっかくならばと降りることにしました。

下調べが足りず、どういう街なのかわからない状態でしたが、どうやら越後交通というバス会社の営業エリア内のようで、バスが多く行き交う様子を見ることができました。

個人的に長岡でテンションが上がったのはこちら。

福井駅など、日本海側の主要駅では、駅前の再開発や駅ビル改築が行われ、駅前に清酒やビールのネオン看板がある光景が減っていますが、長岡駅前は現役でした。

やっぱりこういうのを見ると、古き良き大きい駅に来たんだなあという実感が得られてうれしいものです。かなり大きな都市の駅前ですので、再開発は避けられないでしょうが、この味わい深い景色を長く見られるようにあってほしいという気もします。新幹線ができた時代がちょうどよかったのかもしれません。

長岡駅から、新潟ゆきの普通列車で先を目指します。

乗車券は、本当であれば直江津から新潟まで通しで買いたかったんですが、直江津~新潟の全区間が、新潟の大都市近郊区間内であり、100kmを超えていても下車前途無効になるんですよね。木曜日なので全区間で使えるフリーパスもなく、長岡で乗車券を純粋に分割することにしました。

列車はE129系の6両編成で、6両もつないでいるからか車内はガラ空きでした。車窓はしばらく雪景色でした。

長岡駅から1時間15分ほどかかり、12時56分に新潟駅に到着しました。

着いてすぐに腹ごしらえを。

大学の、新潟県出身の同期に、へぎそばがおいしいお店を尋ねたところ、小嶋屋をおすすめしてくれました。調べてみると新潟駅の駅ビルにあるとのことで、さっそく入店。天ぷら+へぎそばの「天へぎ」を注文しました。

その後、新潟駅から新潟交通のバスで万代シテイへ向かい、歩いてホテルへ向かいました。今回宿泊場所に選んだのは「ホテルオークラ新潟」です。

ホテルオークラといえば、言わずと知れた名門ホテルで、東京では御三家と呼ばれていますが、新潟にルーツがあるそうです。

萬代橋にほど近い、非常にいい場所にホテルがあり、観光にとても便利でした。

建物自体は、昭和53年築ということもあってか年季が入っている感じでしたが、ホテルマンの方々のサービスが本当に手厚く、感動しました。宿泊代金は、ホテルオークラ・日航の会員価格が適用されて、1泊「5,985円」だったのですが、おもてなしにかかるサービスや人件費を考えると、やはり(ホテル側にとっては)割に合わない安さだと思います。

振り返ってみると、ホテルの敷地に入って数秒後には、自動車で来る客を出迎えていたホテルの方のうち1人が近づいてきて「おかえりなさいませ、お荷物お持ちいたしましょうか?」と言ってくださり、建物に入ると別の方が2人ほど出てきて「本日はご宿泊でしょうか、お食事でしょうか?」と。

私が「きょうから1泊、予約しておりまして…」と伝えると、「これからチェックインですね、こちらでございます」とフロントデスクまでエスコート。

チェックインの手続きが終わると、別の方が「エレベーターはこちらでございます」と案内してくださり、エレベーターのドアが閉まるまで深々とお辞儀。

・・・いやはや、やっぱり1泊5,985円は安すぎますよね…。宿泊代にサービス料も含まれているのは承知で、別途チップをお渡ししたいところではあったのですが、あいにく現金をあまり持ち合わせておらず、断念しました。

さて、ホテルにチェックインをしてひと休みし、再度出かけました。

ホテルから1km半ほど歩いて、万国橋交差点にやってきました。

この交差点は、数少ない、青信号+矢印の特殊な信号表示があることで知られています。時差式信号の一種で、対向車線が赤信号になったので遠慮なく右折できる!というタイミングで、青信号+右矢印が点灯します。

金沢や、地元・神戸ではたしかに見たことがない表示です。矢印の灯火が点灯するときは、だいたい黄色か赤信号ですもんね。

これを見たかったのが、新潟訪問の主目的のひとつでした。

さて、再び歩いて万代シテイへ移動してきました。万代シテイは、新潟交通が築きあげた本拠地のような場所です。本社のほか、バスセンターや商業施設が複数あります。

やってきたのは、バスセンターの8番線。県外高速バスののりばです。

私が住んでいる金沢と、ここ新潟とのあいだには、1日に2往復の高速バスが運行されています。北陸鉄道と新潟交通が共同運行しています。

新潟側の終点・始発が万代シテイバスセンターで、もし時間があえば、新潟を夕方(16時10分)に発車する金沢ゆきを見たかったのですが、数分ほど時間が合わず、姿を見ることはできませんでした。

電光掲示には、17時発の東京ゆきと17時半発の富山ゆきが表示されていました。新潟~東京は、1日8往復もの本数が設定されており、所要時間は約5時間です(昼行便)。金沢でいうところの、名古屋ゆきの高速バスと同じような感じの、比較的高頻度での運行となっています。

さて、万代シテイといえば、万代そばで食べられる「バスセンターのカレー」ですよね??ということで行ってきました。

普通カレーライス(550円)を発注。

満腹になったので、腹ごなしに万代シテイを散策しました。

というのも、このあとお寿司を食べる予定にしていたからです。

そういえばここまで触れてきませんでしたが、万代シテイは「ばんだいしてぃ」と発音する一方で文字表記は「シテイ」です。要するにイは大きいんですよね。最初は誤表記かな?と思いましたが、どうやら新潟交通が意思を持って「シテイ」としているようでした。

万代シテイ周辺をうろちょろしたあとで、回転寿司の「弁慶」さんへ行ってきました。

お寿司をしばらく堪能したあとで、新潟の夜景を見るために、新潟日報メディアシップへ移動しました。

20階「そらの広場」からは、新潟の夜景がよく見えるとのことで行ってみたのですが、これが大当たりでした!

さて、バスに乗って新潟駅へ移動しよう、ということで…。

新潟交通の路線バスでは、Suica・ICOCAなどの全国交通系ICカードが利用できますが、せっかくなら地元オリジナルのICカードを使ってみたい!ということで、案内所にて「りゅーと」を購入しました。

新潟交通のICカード乗車券「りゅーと」の由来は、水や柳によって織りなされていた新潟の街をあらわす別名のようなものである「柳都(りゅうと)」です。

また、新潟市内中心部に近いエリアは260円均一運賃ですが、新潟駅・万代近郊であれば120円という割安な運賃で乗車できるため、万代シテイ~新潟駅の移動などで効果を発揮します。この区間は約650mと距離が短く、歩いても余裕で行ける距離ではあるんですが、訪問当時は風が強くて凍えるような寒さだったので、割安な運賃で乗れるバスがありがたかったです。

新潟駅でバスを降りたあと、真っ先に向かったのは「ぽんしゅ館」でした。

ぽんしゅ館は、日本酒を主として、お酒やおつまみを買えるほか、新潟の地酒を試飲することもできる施設です。500円でコイン5枚と おちょこ を受取り、自分が飲んでみたいと思った銘柄のお酒を試すことができます。

ほとんどのお酒はコイン1枚で飲めるため、最大で5種類のお酒を試せますが、一部の特別なお酒については、コインが2枚・3枚など、複数枚必要なこともあります。

コイン5枚をどう配分するかを考えつつ、飲んでみたいものは確実に試す必要がありますから、戦略と直感の両方が冴えわたります。

ぽんしゅ館は、あくまで試飲がメインではあるものの、きゅうりが1本100円で売られているなど、お酒を少しずつ楽しみたい人向けのサービスが行き届いていました。

私は訪問当時22歳で、日本酒を飲んだことはもちろんありましたが、あまり得意というわけではなく、梅酒のほうが私には向いているなぁと思いながら、(梅酒がコイン2枚必要だったので)4種類のお酒を試しました。

そしておみやげを購入したあとで、バスで市街中心部方面へ戻ることにしました。

新潟駅から、繁華街の古町方面であれば、だいたいのバスに乗ればアクセスできますが、私はB10「萬代橋ライン」を利用しました。新潟駅バスターミナルでは6番線からの発車です。快速 青山ゆきに乗車して古町へ向かいました。

新潟交通の快速バスは、(B10系統だけかもしれませんが)快速であることの主張が激しいですね。どうやら萬代橋ラインの快速バスは連接車が多く使われるようですが、なんらかの事情で単車での運行が多かったようです。

各停と比べてかなり停車箇所が少ないため、誤乗を防ぐために「快速」の表記を増やしていると思われますが、金沢で走っているバスの快速表記よりもずいぶん主張が強いので、個人的には大好きです。

新潟駅から10分ほどで古町に着きました。バス代は260円でした。

雪…というか あられ が激しく降ってきたため、(本来は写真をあれこれ撮りながら夜の新潟を散策しようと思ったのですが、)予定を変えてホテルに戻ることにしました。

2日目:1月17日(金)

朝6時半ごろに起床し身支度を整えたあと、8時すぎにホテルをチェックアウトしました。

ホテルを出て最初に向かったのは、昨夜一瞬通りがかった古町からホテルまでの途中にあった本町(ほんちょう)です。

本町交差点は、国道7号の起点・国道116号の終点に指定されているのですが、国道7号との重複区間として、国道8号・国道113号・国道289号・国道350号も走っているほか、国道116号との重複区間として、国道17号・国道402号もここを終点としています。

国道が8本集まる交差点は非常にめずらしく、国道好きの間では有名な場所なのだそうです。ちなみに北陸地方に欠かすことのできない国道「8」号は、ここ新潟市の本町がスタート地点であり、北陸を貫いて、京都市の烏丸五条まで、総延長約600kmの道路として成立しています。

日本海側を代表する道路交通の要衝には、新潟市道路元標が置かれています。

さて、国道が8本集まる交通の要衝を見たあとは、徒歩で万代シテイへ向かいました。新潟の朝はさすがに道路の交通量が多く、日本海側を代表する大都市であることをひしひしと感じました。

金沢でも、香林坊~武蔵~金沢駅の約2kmはかなりの賑わいを見せていますが、まさにそれとよく似た雰囲気でした。新潟のほうが道幅が広いので、なおさら賑わいを感じるかもしれません。

さて、万代シテイへ向かった目的は、昨夜食べたカレーをもう一度食べることでした。

「バスセンターのカレー」は、一口目は甘さが強く来るので、これは子ども向けだなぁと一瞬思いましたが、すぐに奥からスパイシーさが押し寄せてきてお水がほしくなる、なんとも不思議で奥深いお味でした。

おいしさをと読者のみなさまにも想像していただけるような表現の仕方をしたいのですが、語彙力がなくて自分に対して困りものだなぁと思いつつ…

ルーはさらさらではなく、かなりもっさりとした感じです。

もっさり…うーん…もうちょっといい表現はないかしら。

万代シテイをあとにして、新潟駅へ歩いていくことにしましたが、途中に見かけたドラッグストア「ココカラファイン」の店名をよく見ると「万代シテイ店」でした。

案内看板では「シティ」になっているところも複数ありましたが、ココカラファインは、正式な表記にならって「シテイ」にしているところがすごくいいですね。表記と発音が異なるココカラファインのお店は、おそらくここだけではないでしょうか。

新潟は幹線道路の道幅が広いので、本当に歩いているだけでも楽しい街です。

新潟駅前では、すこしばかり新潟交通のバスを見学しました。

佐渡汽船線の「佐渡汽船」という行先表示、個人的にツボでした。

さて、いよいよ新潟市内を離れて次の目的地へ移動します。

今回の旅行でやりたかったことのもうひとつは、「ほくほく線に乗ること」です。

新潟10時28分発の上越新幹線「とき316号」で越後湯沢まで移動しました。

新潟から約40分で越後湯沢に着きましたが、湯沢町はスキーリゾートとして有名なだけあって、かなりの積雪量でした。大勢のスキー客でにぎわう駅を足早に過ぎ去り、ほくほく線に乗り換えました。

11時41分発の直江津ゆきに乗車することにしました。

というのも、次の13時26分発の列車は犀潟ゆきで、直江津まであと2駅のところで、越後湯沢のほうへ折り返してしまうんですよね(土休日のみ直江津まで直通)。

犀潟駅で直江津ゆきの接続がすぐあればいいんですが、あいにく信越線の普通列車はしばらく来ないので、犀潟まで行ったところで戻るしかなくなる…ということもあり、直江津まで1本で行けてしまう時間の列車(越後湯沢11時41分発)に間に合わせる必要がありました。

「ほくほく線」こと北越急行は、平成9年の開業以来長らく、首都圏~富山・金沢を結ぶ最速ルートのひとつとして、特急はくたか号が大爆走していた路線でした。平成27年3月に、北陸新幹線が長野~金沢で延伸開業するのにあわせて特急はくたか号の運行は終了し、現在は普通電車のみの運転となっています(東京方面から六日町まで、臨時特急の乗り入れはある模様)。

首都圏~北陸の大動脈の一端を担っていた時代はすでに終わってしまいましたが、線形のよさを活かしたスピーディーな普通電車の魅力は健在です。

越後湯沢駅を出てしばらくのあいだは雪景色でしたが、直江津に近づくにつれて雪の量が少なくなってきました。

この日に使ったのは「えちごツーデーパス」でした。2,800円で新潟県内のほとんどの鉄道(JR東日本+北越急行+えちごトキめき鉄道)が2日間乗り放題となるきっぷで、新潟~越後湯沢間は新幹線も乗車券部分に充当可能(特急券を買い足せば新幹線に乗れる)というのがかなり特徴的です。

周遊区間が地図形式で券面に表示されるタイプのフリーきっぷで新幹線に乗る経験は、JR西日本エリアではほとんどできず、JR東日本エリアの特徴な気がします。

発売価格は2,800円で、2日間使用可能ではありましたが、1日だけで元が取れることがわかっていたので、2日目は使いませんでした。

越後湯沢から約1時間半で直江津駅に着きました。

次はえちごトキめき鉄道 妙高はねうまラインに乗り換えです。

その前に、上越妙高駅から使うきっぷを窓口で買いました。

(直江津から上越妙高までは えちごツーデーパスで乗れるため、えちごツーデーパスを利用したあとの区間で使う乗車券類を…)

直江津13時33分発の新井ゆきに乗車しました。

ちなみに「妙高はねうまライン」は、平成27年3月の北陸新幹線(長野~金沢)延伸開業によってJR東日本から切り離された並行在来線で、かつて信越線だった区間です。長野駅~妙高高原駅間は、しなの鉄道 北しなの線に、妙高高原駅~直江津駅間は、えちごトキめき鉄道 妙高はねうまラインに、それぞれ経営移管されました。

ビジネス客や旅行客を大勢乗せて、直江津駅から15分ちょいで上越妙高駅に着きました。

お次は北陸新幹線に乗り換えです。

上越妙高14時01分発の「はくたか564号」で長野まで移動しました。

長野まで2駅・約23分でした。

平日の13時台に直江津に着くと、妙高高原経由で長野まで普通列車で移動するには接続がうまく合わないため、ここの区間については新幹線への課金を余儀なくされた感じがあります。

長野駅で下車後は、アルピコ交通のバスで善光寺大門へ。

ちなみに長野市周辺の、アルピコ交通と長野電鉄のバスでは、1月時点では交通系ICカードに対応していません(地元のICカード「KURURU」が利用可能)でした。令和7年3月から、全国共通のカードにも対応するようになるようでした。

せっかくなら新潟交通の「りゅーと」と同じように、長野の「KURURU」も買ってみようか、と思ったのですが、Suicaの機能もあわせもった新しい「KURURU」は2月1日発売開始で、現行のKURURUが2月15日で利用終了なので、ちょうどカードの移行期間直前でした。

KURURUを窓口でお願いすれば買えたかもしれませんが、(わざわざ利用終了直前に買うのも申し訳ないので)購入は断念しました。

ということで、善光寺にお参りしてきました。

中1の夏休み以来、約9年半ぶりでした。

長野市の「市役所前駅」交差点は、名前になっている市役所前駅(長野電鉄)は地下にあって道路からは見えないんですよね。「市役所前」交差点にするのがおさまりがよかったと思いますが、市役所までやや距離があるので、交差点名を「市役所前」にすることもできず、苦しまぎれに名づけたのかもしれません。

長野駅に戻ってきました。

長野電鉄の駅を見てきましたが、神戸高速線の駅に似た、どこか懐かしい雰囲気がただよっていました。

列車別改札で、普通電車の発車前には、改札前に長蛇の行列ができていました。金沢でも、たとえば北鉄金沢駅は列車別改札なので、もてなしドームの地下に改札待ちの行列ができている様子をよく見かけます。

さて、宿泊地までさらに移動します。

この日はホテルを松本駅前で予約していたので、あともう一息ですね。

長野駅を発着する在来線では、方面に関係なく、ICカードは使えないようでした。そのため、必ず紙のきっぷを買って乗らねばならず、他所ではほぼ淘汰されたような、回数券や往復割引きっぷのたぐいが、やけに豊富にありました。

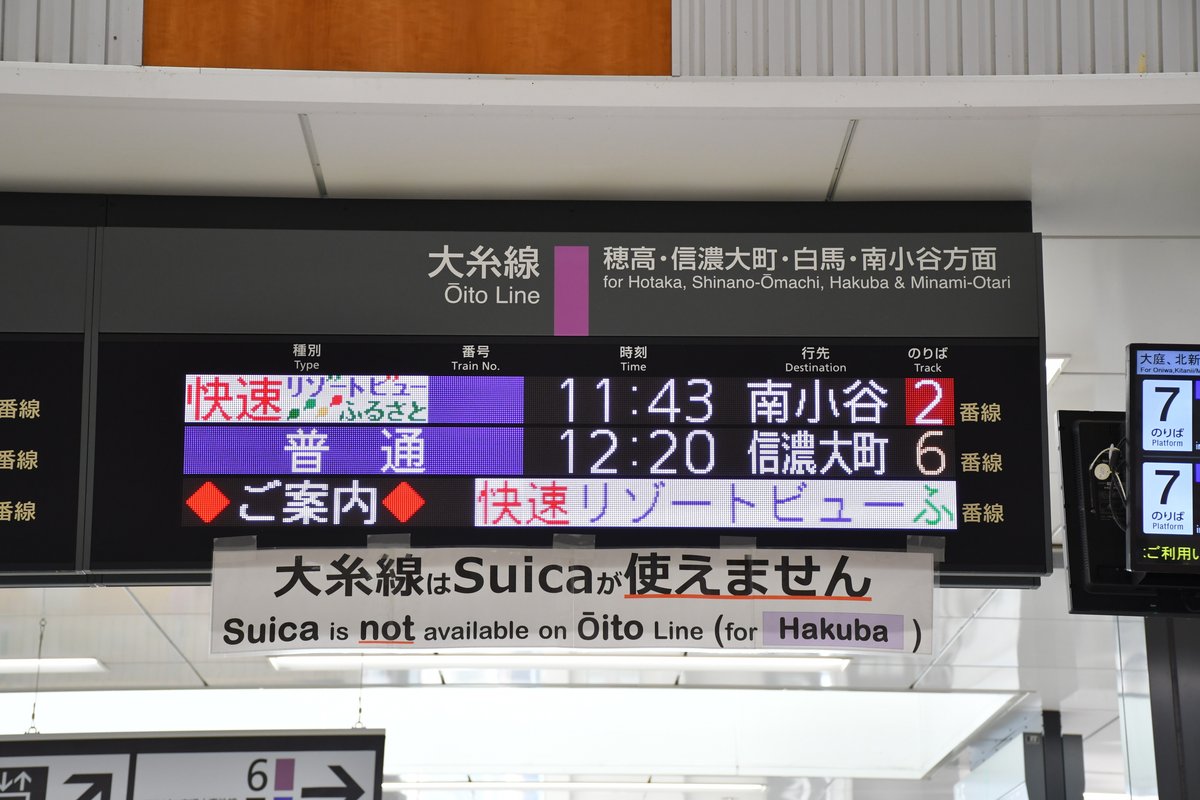

そんな長野駅にも、ついに3月15日からはSuicaが導入されるようです。長野~松本間(信越線・篠ノ井線)と、松本~穂高間(大糸線)で、新たにICカードが利用可能になります。

長野18時11分発の特急「しなの24号」で松本まで移動しました。

篠ノ井線は、特急と普通が近接した時間に長野駅を発車するダイヤになっており、普通列車にギリギリ乗り遅れてしまうと、仕方なしに特急に乗ろうにも、どちらにせよかなり待つ状態になっていました。

まさに私はそのパターンで、改札に17時20分ごろに行ったら、次が18時11分の特急だったので、これは特急に乗るしかないな…となりました。

平日夕方の篠ノ井線は、特急で通勤する人がかなり多いようで、特急しなの号の自由席はほぼ満席でした。私は発車約20分前にホームに向かいましたが、すでに窓側はすべて埋まっており、私は通路側の席に腰掛けました。

しなの号の383系は、製造されてからそこそこ年数が経っていますが、近いうちに置き換わるんでしょうかね。

松本に到着し、ホテル(東横イン)にチェックインしました。

3日目:1月18日(土)

朝10時にホテルをチェックアウトし、スーパーで食料調達してきました。

やってきたのは、ツルヤなぎさ店です。

私の家族は、長野県にクルマで旅行に訪れることが多いのですが、そのときにツルヤに、ほぼ毎回買い物で立ち寄っています。今回は単独行動だったこともあり、パンやおにぎり、お茶などを買い求めました。

私が宿泊した東横インと、私が訪れたツルヤは、松本駅をはさむように位置している(ツルヤは駅の西口からさらに1km以上・東横インは駅の東口を出てすぐ)ので、歩いていくと片道20分ほどみておく必要があります。

※ホテルの向かい側のビルには「デリシア」という別のスーパーもありますが、単にツルヤが好きというだけの理由で、遠いスーパーまで歩いて行っています。

さて3日目は、金沢に帰るだけです。

松本から金沢までであれば、長野駅まで戻って新幹線に乗るだけで、2時間半ほどあればすんなり着くでしょうが、きのう長野に立ち寄ったうえで、わざわざ松本に泊まったのは「大糸線」に乗るためでした。

松本11時43分発の快速「リゾートビューふるさと」号に乗車します。

時刻表にないじゃないか!ということにお気づきかもしれませんが、この列車は臨時快速であり、運転される日程が限られています。

私はJR東日本の季節臨時列車のプレスリリースで調べて存在を知ったので、乗車の約10日前に、ネット予約「えきねっと」で指定席券を購入していました。

予約した時点では、私が予約した席以外は窓側がすべて埋まっていましたが、乗車直前には列車の全席が満席になっており、私の隣にも絶対に人が来るらしいことがわかりました。どうせならゆったりしたかった気もしますが、人気のある観光列車に乗れるだけでワクワクしました。

ちなみに指定席券は840円でした。

※乗車券のほかに指定席券を買うことで乗車できます

この「リゾートビューふるさと」は長野駅から来る(長野駅10時04分発)ので、長野駅周辺で泊まってもよかったんですが、終点の南小谷駅に着くのが14時04分なので、同じ列車に4時間乗る自信があまりなかったので、松本からの乗車にしました。

松本からでも2時間半ほどはかかりますけどね。

駅の売店で、長野県産のマスカットを使ったジュースを買い求め、旅のおともにしつつ、ホームに向かいました。

リゾートビューふるさと号は、HB-E300系というハイブリッド気動車の2両編成での運行でした。ハイブリッド式の気動車には、このとき初めて乗りました。走行音がかなり静かで驚きました。

昔ながらのディーゼルカーのほうが、より旅の雰囲気を味わえるのは確かですが、電車に似た快適な乗車体験をもたらしてくれるいい車両ですね。

松本駅を発車した「リゾートビューふるさと」は、穂高・信濃大町・白馬と停まり、南小谷駅まで走っていきます。時期によっては信濃松川駅にも停車するようですね。

さて、松本から20分ほどで、穂高に着きました。

穂高駅では、希望者のみ穂高神社の参拝に出かけることができるようになっており、下車観光の時間も含めて36分間停車しました(私は神社への参拝はパスしました)。

また、事前にJREモールなどで購入した人は、安曇野の食が詰まったお弁当を、駅前のお店で受け取ることができるようでした。

穂高駅で運賃表を見て、これから向かう糸魚川までの駅数の多さに驚きました。

名古屋からの特急「しなの」号は、臨時列車として白馬駅まで直通運転することがあるようで(定期列車では乗り入れなし)、しなのの乗車位置ステッカーが貼ってありました。

東京(新宿)からの特急「あずさ」号は、1日1往復のみ、南小谷駅まで乗り入れをしていますが、令和7年3月のダイヤ改正で、白馬までの運転になるという話を聞きました。

ホームの長さを確保して長編成の特急を停めるためか、線路の曲線が意図的に変更されたっぽい様子を見かけました。

リゾートビューふるさとは30分以上停車するため、多くのお客さんが車両の外で時間を過ごしていることもあり、人が少ないうちに車内をあれこれ見ることにしました。

記念撮影に使うボードっぽいものがありました。

1号車の一部区画には、アルクマというキャラクターが鎮座していました。空席にぬいぐるみを置いているわけではなく、もとから指定席を発売していなかったと思います。

リゾートビューふるさとでは車内販売コーナーがありますが、これは車内のアテンダントさんに申し出ることで購入できるようでした。

前面の映像が楽しめるモニターも完備(ただし画面は小さめ)。

この車両が走る篠ノ井線・大糸線の風景を集めたアルバムが、車内に置かれていました。

さて、12時38分に穂高駅を発車。次は信濃大町です。

穂高~信濃大町の車内では、地元のオカリナ奏者の方が演奏をしてくださいました(2号車で演奏し、車内放送のマイクを通して1号車でも聴けるように)。4曲ほどあったと思いますが、2曲目に「いのちの歌」があり、小学校の卒業式で歌った私は、大学の卒業が近いこともあいまって、なんだかしんみりした気持ちになりました…。

というわけで、穂高から20分ほどで信濃大町に着きました。

ホームでは、地元の方による歓迎の太鼓演奏がありました。

信濃大町を13時10分に発車しました。

信濃大町を過ぎると、車窓に雪が目立つようになりました。

仁科三湖を望める、稲尾駅と海ノ口駅にて数十秒間停車し(乗降不可)、湖の雄大な景色を眺めたあとで、再び動き出し、白馬駅へ向かいました。

13時42分に白馬駅に到着しました。

白馬駅は大糸線の主要駅のひとつで、全列車が停まります。かつて運転されていた、新宿23時54分発の夜行臨時快速「ムーンライト信州81号」も白馬ゆきでしたね。

特急しなの号もここまで臨時運転することがあるほか、毎日運転の特急あずさ号も、令和7年3月のダイヤ改正からはここで折り返しになります。

乗ってきた「リゾートビューふるさと」からも、多くのお客さんがここ白馬で降りて行きました。

また、記事執筆現在、大糸線では、北陸新幹線からの利用促進も含めて、糸魚川方面からの需要創出などのねらいで「増便バス」が運行されていますが、糸魚川からの増便バスは白馬ゆきになっています。

たとえば、関西方面から北陸新幹線などで糸魚川まで着いた人が白馬へ行く場合は、増便バスであれば糸魚川から直通です。

白馬駅には4分ほど停車し、13時46分に発車しました。

次が終着の南小谷駅(14時04分着)です。

南小谷駅が近づくと、日本海のほうにそそぐ姫川の絶景が楽しめる車窓が増えてきました。

松本駅から2時間半ほどで南小谷駅に着きました。奥にいる電車がE353系で、新宿8時発の特急「あずさ5号」で南小谷駅に到着したあと、南小谷15時発の特急「あずさ46号」で折り返すまで休んでいるところです。

南小谷駅は、長野県の小谷(おたり)村の中では交通の拠点となる駅で、この駅を境に会社が変わります。糸魚川方面(北側)はJR西日本が、信濃大町方面(南側)はJR東日本が、それぞれ列車を運行しています。

さらに、南小谷駅から北側のJR西日本区間は非電化なので、電車はここから先に進むことができません。

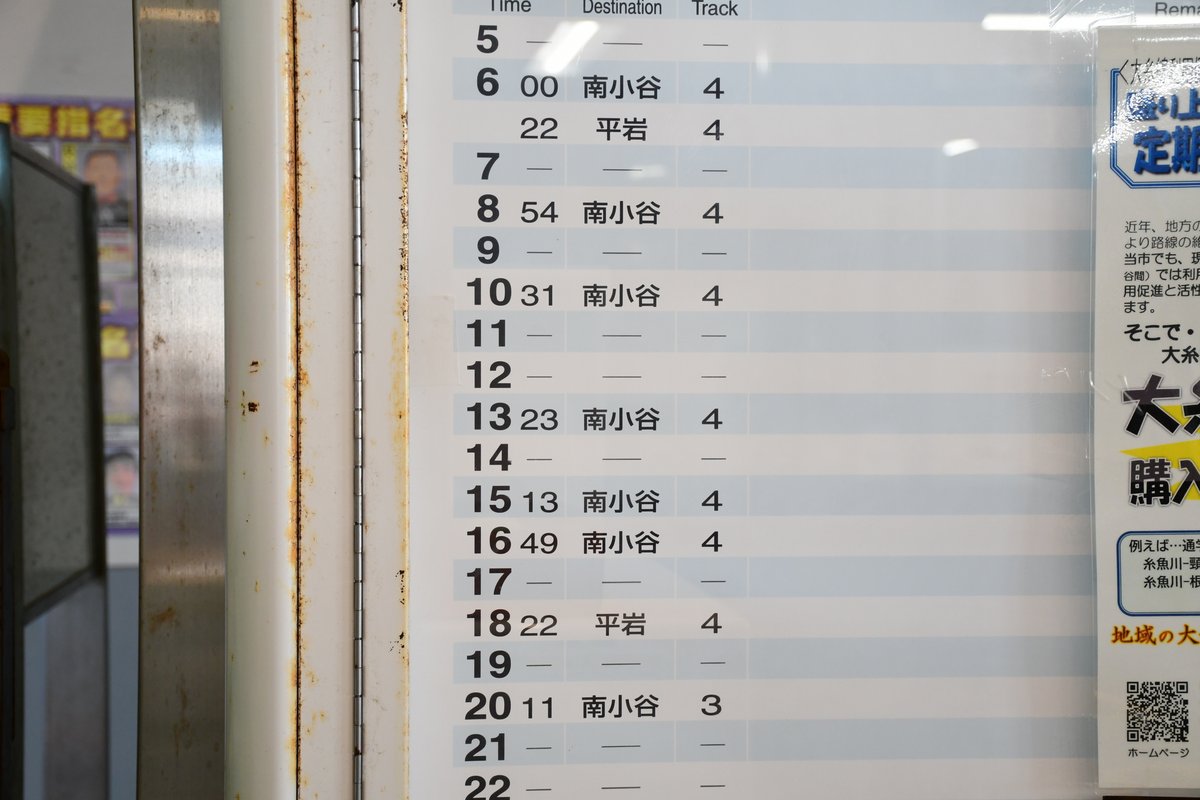

さて、引き続き北へ進みます。14時43分発の普通 糸魚川ゆきに乗車します。

やってきたのは、JR西日本のキハ120形です。1両だと思ったら2両つながっていました。

発車までまだあと15分近くあり、同じ車両にはほかにほぼ人がいなかったので、車内をあれこれ見てみました。

同じ会社のエリアなので当たり前ではありますが、長野県の駅で神戸ルミナリエの広告を見るとは思いませんでした(筆者の地元が神戸です)。

バスのような折戸のドアです。1段ステップがあるので、なおさら、見方によってはワンステップバスにそっくりですね。

南小谷駅を発車し、糸魚川まで乗車しました。

私は最後尾から、後ろ側の景色を楽しみました。

南小谷~糸魚川間は、列車が1日7往復+平岩駅折り返しが2往復ほどあります。区間によっては1日9往復もの列車があるわけですが、沿線は山間部なので人が多く住んでいるわけでもなく…。現に、令和5年度の輸送密度は110と、JR西日本で有数の空気輸送ぶりを誇っています。

途中の根知駅では列車の行き違いがあるとのことで、ちょうど乗車券も途中下車ができるものだったので、少し降りてみました。

そして、糸魚川駅に15時45分に到着しました。南小谷駅からの約35kmを、1時間かけて走ってきたことになります。

さてお次は北陸新幹線です。

えちごトキめき鉄道の普通列車で泊へ向かい、そのまま富山方面へ乗り継いでもよかったのですが、1時間以上待たなければならなかったので、北陸新幹線に乗ることにしたのです。

とはいえ北陸新幹線に乗ろうにも、45分ほど乗換時間がありました。

16時28分発の「はくたか567号」で富山まで向かいます。

はくたか号はおおむね1時間に1本運転されており、便利に使うことができますね。

糸魚川駅でホームに上がってみると、山々が非常に美しく見えました。

晴れた日は、山だけではなくて日本海が見えるとうれしいですよね!

北陸新幹線で約30分弱、富山駅に着きました。

ホームからは、またこれも雄大な立山連峰が…!

ただ単に立山連峰が見えるだけでなく、それが新幹線のホームから見えるというのが贅沢ですよね~。

別の方角を見たときには、ホテルとマンションのあいだからちらっと立山連峰が…。こういうのを見ると、普通であれば「マンションがなければ…!」と思いがちですが、都市の中に雄大な自然があるのも本当に好きな光景です。

新築の商業施設と古き良き電車、いいですね

富山駅で新幹線を降りて、駅前のラーメン屋「まるたかや」さんでブラックラーメンを。

夕食後は、富山市役所の展望塔へ登りました。

令和6年能登半島地震の発生後、長期間にわたって閉鎖が続いていましたが、再び登ることができるようになっていました。

日中に来ていたら、さぞかしすばらしい立山連峰の絶景が観られたことでしょうね~

富山駅からは、あいの風とやま鉄道の普通列車で金沢まで帰りました。

途中の駅で、受験生らしき高校生が大量に乗ってきたことで、この日が大学入学共通テストの1日目であることを思いだしました。

私が共通テストを受けたときは、まさに「センター試験」から名前が変わった初年度だったので、満足に過去問がなく(試行調査の問題と模試くらいしかなかった)、苦労したのを覚えています。記述式の問題を導入する!とかなんとか言われていたのも遠い昔ですね。

金沢駅に20時すぎに到着し、旅行自体は終わりました。

記事はもう少し続きます。

旅行のその後・・・

北陸地方は、冬の時期には曇り・雨の日ばかりで、週に1日でも青空が見えたらいいほうなのですが、幸運にも、金沢に帰ってきた翌日・1月19日(日)も金沢は晴れでした。

金沢で景色がよい場所はいくつかありますが、石川県庁の行政庁舎19階にある展望ロビーへ行ってきました。

石川県庁から金沢駅方面を見た景色がこちら。

正面に見えている背の高い建物が、金沢駅東口の「ホテル日航金沢」で、北陸3県のビルで最も高いです。

もとから金沢は雪があまり降りませんが、令和6年~令和7年にまたがる冬シーズンは本当に雪が少ないですね。

こちらが、石川県庁から東のほうを見た景色です。

諸江・高柳のほうが見えていますが、一番奥には立山連峰が姿を出していました!

金沢に住んでもうすぐ3年10か月ですが、金沢市内から立山連峰が見える場所があるとは、このときまで知りませんでした。富山県内まで行かなければ見ないと思っていたので本当にうれしかったです。

これが、金沢市民に「ビーンズ」と呼ばれて親しまれている、大きな書店のひとつ、明文堂書店 金沢ビーンズです。豆というよりひょうたんだよな…?と思いつつ…。

私も、ここ2年ほどは、紙の手帳や地図をここで買い求めています。

石川県には、人口のわりに高等教育機関が多数存在しているため「学都石川」と呼ばれることがありますが、特に金沢市には、学校のほか図書館や書店など、本に触れられる施設が多くあり、地元神戸ではあまり感じない特徴だなぁと思います。

さらに続き:681系サンダーバード号乗車記

そして次の日・1月20日(月)には、実家に帰る予定があったので、ここまでを記事にすることにしました。

昼に大学で用事を済ませ、バスで金沢駅まで向かったあとに、IRいしかわ鉄道の普通列車で小松駅まで移動したところから、帰省がスタートです。

就職関連の用事にともなう帰省だったので、学割利用目的の範囲内でした

小松16時16分発の「つるぎ33号」で敦賀まで向かい、17時02分に敦賀に着きました。接続先の特急「サンダーバード34号」に乗りますが・・・

なんと681系0番台が充てられていました!

調べたところ、基本的にサンダーバード号には683系4000番台の、リニューアル工事が済んだ電車がもっぱら充てられているのですが、ちょこちょこ681系も代走で登場しているようではありました。

とはいえ、SNSで見かけるのと目の前にいるのとでは違いますね。

この青色+橙色の帯は、北陸~中京圏を結ぶ特急「しらさぎ」号のトレードマーク(のようなもの)ですが、これがサンダーバード号に充当されると見た目が新鮮ですね。

※詳述は避けますが、北陸新幹線が金沢止まりだったころは、この帯を巻いた683系8000番台の3両編成が、サンダーバード号の増結編成として頻繁に運用入りしていました。ただし681系0番台のサンダーバード(しかも9両全車!)はめったに見かけませんでした。

このときは、

(←大阪方)V41編成+W12編成(敦賀方→)

という組み合わせでした。

小松駅できっぷを買ったときは、サンダーバード号を京都で降りる予定でした(特急料金をケチるため)が、車内で、大阪まで乗れるように特急券を買い足して、大阪まで乗り続けることにしました。

ただし、購入タイミングの都合上、敦賀~京都で座った座席とは別の場所で指定席が取れたので、京都で座席を移ることになりました。

京都で隣の車両にある席に移動し、大阪まで。

敦賀駅から1時間25分。

18時39分に大阪駅に着きました。

大阪駅で5番のりばに到着するサンダーバード号は多くなく、転落防止柵のあるホームに停車している681系は、かなり新鮮でした。

ということで、後半はほとんど関係のない話題でしたが、1月16日から1月20日にかけての、旅行記&681系乗車記をお届けいたしました。

以下は私の感想です。

おわりに:感想

みなさま、ここまでお読みいただきありがとうございました。

最後に個人的な感想を述べます。

今回は、石川県から近くて遠い、新潟県内に焦点を当てた行程を計画しました。石川県は加賀地方と能登地方に分類され、南北に約200kmもの距離がある大きな県ですが、新潟県も相当な大きさがあります。というか、間にある富山県も東西に100kmほどあるので、自動車や鉄道で横断すると、案外富山県の存在感がすごいですよね。

金沢から新潟方面だと、石川県を脱出するのは簡単ですが、そこから先が非常に長い(≒行くだけで交通費が高くつく)ので、新潟への旅行は、なかなか実現しませんでした。

そんな中でも新潟行きをついに決めて実行したのは、「お金があるだけでは体験できないから」です。

では「お金があるだけでは体験できない」とはなにか?

アルバイトをして収入を得つつも、日常生活にかかる諸費用を差し引くと、さほど貯蓄できるわけではない私は、普段はかなりケチケチした暮らしをしています。2リットルで98円のお茶と、2リットルで110円のお茶 どっちを買うか数分悩むのが日常です。

とはいえ、いつも例外なくケチケチする"だけ"でいいのか?ということも考え始めました。就職すると、収入はたしかに増えますが、平日に時間があるという、学生ならではの生活時間軸は帰ってきません。

また、これまで大学生活3年以上、「高いから」というだけでほとんど食べなかった料理に挑戦して、なぜいままで食べてこなかったのか後悔したり、交通費の高さを理由に敬遠していた場所に思い切って行ってみたら最高で、なぜもっと早くに来なかったのかを後悔したりする場面に多く出会いました。

というわけで、「行きたかったけど行けなかったわ」となるより「お金がなくなったけど行ってよかった」と思えるほうが幸せだなと思うようになりました。なんでもかんでもお金をボンボン出せるわけでは決してありませんが、ただドケチでいるだけではなく、自分が価値あると感じたもの・ことに対してはお金をちゃんと使える、そして、そもそも価値があるかどうかを見極められる大人になりたいなと。

そして今回新潟・長野で、食費などは、2泊3日のわりに(自分の中では)とてつもない出費でしたが、食べて後悔したものはひとつもありませんでした。自分の中で好きな街が増えました。

また、家族旅行だと車移動ばかりになる(家族全員の電車代を考えると車のほうが安上がり)ので、クルマで何度も訪れたことのある長野県を列車でまわる経験も、私にとっては貴重でした。

ガタンゴトンと小気味いい音を立てて走る列車に揺られて、景色をひたすらぼけーっと眺めたり、あそこの山がきれいですねぇと乗り合わせた人と感想を共有したり。そういうのも旅行の楽しみですよね。

最近の私は、行きたいところには行き、食べたいものは食べる をモットーにしていますが、そのモットーを維持するにはお金を稼ぐことが必須です。

アルバイトで仕事をいただけることに感謝し、引き続き仕事をしっかりがんばらなければ! また、後悔なく学生生活を締めくくらなければ!と、もう一度心に誓った旅行となりました。