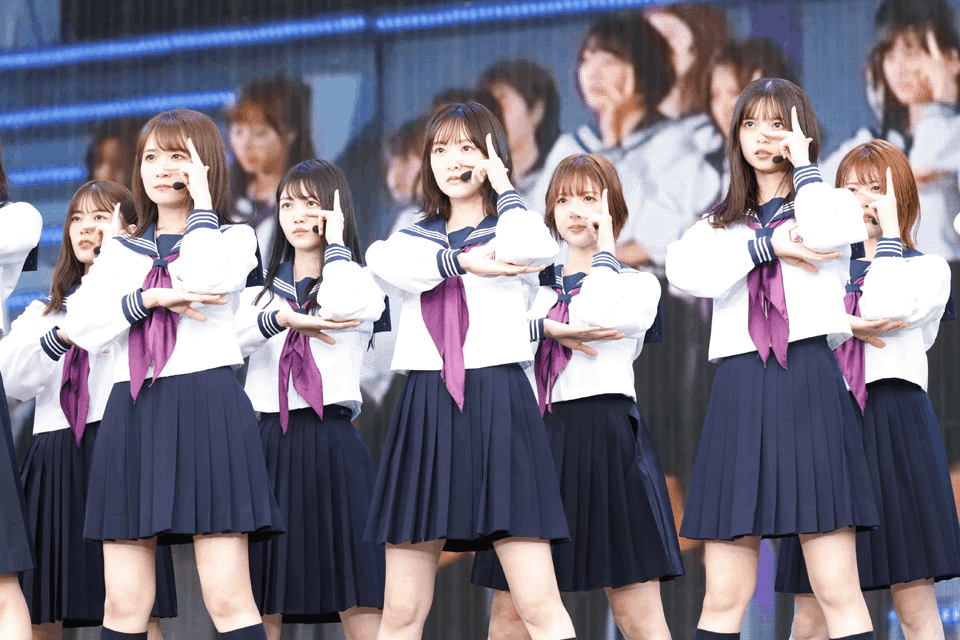

"We got history" - 乃木坂46 「10th YEAR BIRTHDAY LIVE」

We got history (history)

Got me feeling the nostalgia

When you look at me (look at me)

Thinking 'bout what could've happened

Or what could've been

Finally a face I know, ain't that a sight to see

ー 僕らには歴史がある

君に見つめられるとノスタルジックな気分になってしまう

もしもあのまま続いていたら、あんなことやこんなことになっていたかもって考える

そしてようやく君に再会できたけど

覚えていたその顔はそれほどでもなかった

We got history "僕らには歴史がある"

https://twitter.com/kimu_ra10/status/1512753729711525895?s=20&t=_WeQK_QScZbfebz49zTENA

乃木坂の日産スタジアム。勝手にタイトルを付けるとしたら、Day1は「"それでも君に恋をしてる"〜齋藤飛鳥が裸足でSummerに到達するまでの物語〜」そしてDay2は「生きているということ、いま生きているということ(©谷川俊太郎)」って感じでしょうか。

— キムラ (@kimu_ra10) April 9, 2022

蓋を開ければ、この日はこの時期の曲しか披露しないということもなく、つまりDAY1とDAY2でグループの歴史を二分するようなタイトルを設定した理由が結局、VTR演出(セットリストの合間合間にモニターに映し出される、10年間を時系列で振り返る映像)に起因するものでしかなかったことを考えると、こちらが直前までいそいそと予想・期待していたあれこれがどこか空回りに終わってしまった感触は否めない。もっとも、その予想を遥かに上回る卒業生の登場というサプライズが用意されていたわけだが、言ってしまえばそれはグループの歴史を振り返るという名目の上での博物館の標本展示のようなもの(この時期にはこの人がセンターに立っていましたという事実確認)に過ぎず、つまりオリジナルのメンバーが卒業した後でその曲をどうやって「いま」のグループのステージとして消化していくのかという課題をクリアできていたかと問われれば、極めて危ういと言わざるを得ない。DAY1に生駒里奈が登場した『制服のマネキン』を、DAY2では遠藤さくらがセンターを務めた。彼女の大きく震える指先には歴史への「恐れ」が強く滲み出ており、昨年の全国ツアー福岡公演における『ごめんねFingers crossed』での緊張状態が爆発したパフォーマンスと比較する意見が多く見られるが、もともと自身がセンターに立つ楽曲を披露するのとグループのオリジンがカムバックした直後の『制服のマネキン』を披露するのとでは、その緊張の種類が全く別物であることは指摘するまでもない。このときの彼女が纏っていた殆どが「恐れ」であり、もっともそれを打破していこうという衝動がアイドル・オルタナティヴとして高い劇薬性を生み出してはいたものの(筆者も完全にやられていた)、この危うさは手放しに許容できるものではない。もはや"生駒里奈"という記号の発散でしかない『制服のマネキン』を、2022年「いま」のパフォーマンスとして消化すること(つまり1期生以外のメンバーがこの曲のセンターポジションに毅然とした態度で立つことができるか)が果たしてできていたのか。むしろ、生駒里奈の後ろで迫真の表情で踊る清宮レイや掛橋沙耶香には、かつて1期生が抱いていた初期衝動のようなバウンスを感じた。歴史と向き合い、その上で新たな解釈を獲得しようとすることの過酷さと「恐れ」を映し出す光景として、この2日間の比較はあまりにも痛烈だった。

"漆黒の闇が来るよ" そして遂に、来るよ

DAY1は『きっかけ』で一旦2016年までの歴史を振り返りを終えると、直後、ふいに新たな風が吹き込む。5期生楽曲『絶望の一秒前』が流れる。デビューしてから数ヶ月、図らずもプロダクションの範囲外で"物語"が起動してしまった5期生がようやく体制を取り戻し、ここ日産スタジアムで今まさに「はじまり」を宣誓するかの如く歌い踊る姿は、そんな不測の物語すらもパフォーマンスの一環として組み込むような痛烈な歌詞だったり、5期生に向けられる様々な形の目線を真正面から受け止めようとする井上和の毅然とした表情も相まって、静かに爆発していた。

Let me know

絶望の一秒前 星は微かに光り

漆黒の闇が来るよ

来ることのない夜明けの空を待っても

結局は君自身 どうしたいか聞こう

星みたいで すごく綺麗だった

広い宇宙にあなたと私

ここで出会えた奇跡に ありがとう

もっと話したい まだまだ足りない

離れるのは寂しいけど 違う私も見てほしい

良かったらもし良かったら 一緒に来ませんか?

進もう一歩一歩

迷いながらでもいいから

前に進もうとしている。芸能の世界、アイドルの世界という広大な宇宙の中に放り出された彼女たちは、微かな光の輝きを頼りに一歩一歩迷いながら歩きはじめた。お世辞にも順風満帆とは言えない5期生としての今の状況をいつか笑って話せる時が来るまで、今が思い出になるまで、アイドルというフィールドで踊り続ける彼女たちにとってこの曲は抜群のアンセムとして傍に寄り添う。芸能活動の休止・自粛期間の長さに確たる正解がないように、いつになっても執拗に小突かれ続けるように、来ることのない夜明けの空を待ってもどうしようもないから、つまりは「君自身 どうしたいか聞こう」と、もっと言えば「もし良かったら一緒に来ませんか?」と、あのふたりに、そしてファンに対して問いかける。DAY1は『きっかけ』そしてDAY2は『最後のTight Hug』という現在のグループにおける極めて保守的な両曲の直後にこの曲が披露されたことは10年間の重厚な歴史へのカウンターとして抜群だった。完全なポジティブを歌うことだけがアイドルの定石ではなくなった以上、このようなメンタルヘルスだったり、「痛み」をどうやってプロダクションのうちに反映するかにおいて、絶妙なハンドリングが求められる。露骨なメンタルの消耗は禁じ手と言わんばかりに葬り去られていったアイドルグループも少なくない。ガラケーを持ってアイドルの門戸を叩いた当初の1期生とは違い、スマホを手にしあらゆるデジタルコンテンツに浸かりながらアイドルになった、もはや筆者の体感からすれば"ポストZ世代"のようにも感じられる5期生が抱える、いわば「1期生がもたない痛み」を体現するための手法として、『絶望の一秒前』はアイドルの初期衝動も併せながら極めて絶妙なバランスを保っている。ポップミュージックにおいて、その曲が歌い手の素性と絡み合うことで抜群の威力を発揮することは定説であるが、その最高到達点がはやくも実演されてしまったようにも思えた。が、このような杞憂なんか簡単に弾き飛ばしてしまうくらいの井上和の表情の移ろいを君は見たか?目を閉じて→天を仰いで→また真正面を向く(前髪によって片目が隠されていることのアンバランスさ!)というカメラ回しをシームレスに遂行する彼女の鋭いながらどこか「迷い」を孕んだ眼差しを岡本姫奈と中西アルノが隠そうとするAメロの振り付けには業の深さを感じざるを得ない。

運命は必然じゃなく偶然でできてる

運命は必然という偶然でできてる

無関係だと思われた要素同士が偶発的に共通項を孕んだ時に閃光のように放出されるポップミュージックの劇薬として、この上ない時間だった。それこそ特にDAY1においてはこの曲に到達するまで、既存の曲が想像の域を出ない形で披露されていく光景に対して筆者が半ば飽き飽きしていたこともあり、(これに関しては歴史を振り返るという上で、果たして表題曲を漏れなくアーカイブ必要があるのか?という疑問も感じた。その割にアンダーの文脈は無視されていたことも含めて、今回のライブで振り返った"歴史"というものが、結局ほとんどセンターの推移と表題曲を指していたという印象は拭えない。)結果的に「現在進行形のアイドルの制作物を見ている」という感覚が最も強く残ったのが『絶望の一秒前』であった。

もちろんメンバーの表現の到達では補いきれない、そもそもの曲自体の強度による問題も大きい。例えばDAY1の中間地点で披露された『悲しみの忘れ方』に関して言えば、その後のブロックで披露された近年の楽曲群と比較してしまうとどこか所在無さげな印象を感じてしまった。

迷ってるのは 私だけじゃないんだ

そばにいつだって誰かいる

例えば君が傷ついて くじけそうになった時は

必ず僕がそばにいて ささえてあげるよ そのかたを

『悲しみの忘れ方』の歌詞は乃木坂46初のドキュメンタリー映画のタイトルともなったこの楽曲がリリースされた2015年当時の、身を寄せ合うようにして自分たちの居場所を守ることで精一杯だった彼女たちの心細さを切実に描写してはいるものの、今やそのフェーズをとっくに通り越し、乃木坂46という大きな船の舵を取っていかなければならない、つまり10周年の総括でありながら「前に進まなければならない」姿勢を提示しなければならない状況において、この曲よりも『きっかけ』や『Sing Out!』の方がその意匠に寄り添う形でアップデートされていることに気づいた。『きっかけ』に関しては桜井和寿というフックを生かしつつ、THE FIRST TAKEで遠藤さくらがたった一人で歌い上げたことで新たな解釈を付与し、昨年末の紅白歌合戦ではグループの代表曲として歌唱。生田絵梨花の歌声が消えた後も久保史緒里によって当該パートが補完されたほか、『Sing Out!』では地面を鳴らすミュージカル・ライクな振り付けによって醸し出される連帯と、コロナ時代を生きる我々の悔しさ・やるせなさが齋藤飛鳥の身を捩るようなダンスにメタファーとして機能していること、そして何よりも選抜とアンダーを行き来し、数々の痛みを味わってきた齋藤飛鳥が乃木坂というキャラバンの中心に立ち、フロアに向かって幸福を振りまく姿は10周年の総括として壮観であり(つまりDAY2で『キャラバンは眠らない』を披露したのは大正解。眠ってたまるもんかという意思表示。)、まさに「声が出せなくとも」ライブの享楽性を観客と共有することに成功していた。

歌詞以外の観点においても、全体的にDAY2の演目、つまり2017年以降の楽曲の方が比較的強い訴求力を放っていると感じた。これは乃木坂のサウンド・プロダクションが少しずつではあるものの年々向上を続ける結果であり、特にコロナ以降のアイドルのライブにおいて「コールを必要としない」パフォーマンス作りが必要なる上で、『ごめんねFingers crossed』や『I see…』には、コールが消えた時の寂しさをできるだけ感じさせないような編曲を感じる(とはいえコールが消えた空白部分に音を詰め込めば詰め込むほど良いという話でもないので、その辺りのバランスは難しい)。反対に、かつてコールをすることがまだ許されていた時代に誕生し、コールが欠かせなかった2016年以前の楽曲(の中でも特筆するならば『ガールズルール』や『太陽ノック』や『夏のFree & Easy』といったアッパーなサマーチューン)をコールがない状態で聴くと、やはりどこか空白が目立ち、一抹の寂しさを感じた。コールが禁止になっている現状で最早コールが不要となったとまでは言い切れないし、コールがないことでフロアとのパフォーマンスの共有が困難になっている曲も確かに存在していることが判然とした。そんな、過去の楽曲が過去の制作物として葬り去られていくような光景を目撃しながらも、齋藤飛鳥が『君の名は希望』の終盤に「デビューから1年、乃木坂が名曲と出会いました。初めてできた代表曲と呼べるこの曲はまさに私たちに

希望を与えてくれた曲でした。」と口にした瞬間、少なくともこの曲は11年目のグループにおいても核となることを提示した。最低限のコメントではあるものの、DAY2のオーケストラ演奏による大団円も含めて、この曲の重要性を強く見出したことは、グループ初期の拍動が今もなお絶えず続いていることの証明であり、乃木坂46としての性質が存分に発揮された瞬間と言えるだろう。(『裸足でSummer』の直前の"神降臨"というモニター演出が見事に言質を取った。要は"神様のいうとおり"なのである。)

…さてこそ

2日間を通しての感想としては、グループの歴史を総括する上で、表題曲を中心とした極めて保守的な手段が取られていたことに少し期待外れな反面、現状のファン層を考えるとそこまでニッチな演目を披露する必要もないように感じた。卒業生の登場というサプライズ演出に関しても、今までグループを応援し続けてきたファンに対する、あるいはここ数年グループを知ったばかりのファンに対してのボーナスタイムとして、11年目以降の物語には過剰に寄与しないよう切り離されていた。これがAKB48『君はメロディー』のようにこれからの制作物に卒業生が参加するようなことになると話は大きく変わってくるのだが、現状ではそこまで杞憂する必要もないように感じる。とは言え、いくらなんでも表題曲をただなぞるようなセットリストには些か食傷気味である。ニッチな演目を避けることがライトな顧客に向けた最善策であるとはいえ、近年の全体ライブのセットリストが8割方固定してしまっていることを考えると、これから先もライブに足を運ぶかどうかを躊躇してしまいかねない。アンダーライブの文脈が殆ど排除されてしまっていることも見逃すことはできなかった。2日間で披露されたアンダー楽曲は新曲も合わせてたったの5曲。うち『ここにいる理由』や『日常』はアンダーというよりもセンターに立つ両者それぞれの物語として回収されていた印象が否めないし、佐藤楓が「これからもアンダーライブをよろしくお願いします」と口にした『誰よりそばにいたい』はアンダーのアグレッシブなパフォーマンスを魅せる曲というよりかは、その境遇の切実さを歌い上げるバラードとして悲しげに映った。「10th YEAR BIRTHDAY LIVE」というグループの歴史の総括を行う上で、アンダーの演目が半ば蔑ろにされていたことはやはり気になった。アンダーの物語はまだ終わっていないから。

名もなき若者よ 夢ならここにある

夢が叶う場所🌸

夢ならここにある

2日間の祝祭を締め括った『乃木坂の詩』の「夢ならここにある」という歌詞を、今の彼女たちはなんの戸惑いも無く歌い上げた。生駒里奈が去り際に口にした「今ここにいるこの子たちマジで凄い!」もほぼ同義である。その事実に説得力を生み出した乃木坂46というキャラバンはこれからも旅を続ける。時に誰かが誰かを救い、ついには誰ひとり見捨てることもなくステージに帰ってくる。ここ数ヶ月間にグループに起こった諸騒動は結果的に解消された。彼女たちが全てを塗り替えていってしまう。こちらの杞憂など目も向けずに。ただひたすら旅を続ける。

これが"乃木坂46"かと。わたしは本当にとんでもないグループに飛び込んでしまったのだと。本当に本当に全てが宝物です。いま、すごくしあわせです。ありがとう。

歌ったり、踊ったり、ワクワクします。全部新鮮です。どんな孤独にも増して、この楽しさこそがわたしがここにいる理由なんだって、今、はっきり理解できました。