超‼産業保健職に知って欲しい‼【不妊治療と仕事の両立】ー体外受精ってどんな治療?ー

こんにちは、産業保健師・不妊カウンセラーのきりんです🦒

今回は、先日の「産業保健職に知って欲しい!不妊治療のスケジュール/一般不妊治療編」の続編です。

以前の記事でも、不妊治療はステップが何段階かあり、治療成績が出ない場合に年齢や不妊の原因に応じてステップアップをしていくという事をお話したかと思います。

今日は、そんな不妊治療の最終形態(?)体外受精についてお話していきます!

1.そもそも体外受精ってどんなもの?

まずは、体外受精って何ですか?というところから少しお話をさせて下さい!

今までの記事をお読みいただいていない方もいらっしゃるかもしれませんので、振り返りながら参ります!

体外受精とは?

「体外受精」読んで字の如くです!、、、では話が終わってしまうので

教科書では

「採卵術により回収した卵子を精子と一緒にし、体外で受精の環境を作る治療である。受精後の胚を胚移植によって子宮へ戻すのがまでが一連の治療である。」

という事のようです。

良く聞くART(生殖補助医療技術、Assisted Reproductive Technology)は

1)体外受精(IVF:In Vitro Fertilization)

2)顕微授精

(ICSI:Intracytoplasmic sperm injection/卵細胞質内精子注入法)

3)胚移植(ET:Embryo Transfer)

4)ヒト卵子・胚の凍結保存ならびに凍結胚移植

等の技術に対する総称です。

色んな方法やパターンがありますが、

体の中で起きている卵子と精子の出会いの場をお外に持ってきて、無事に一緒になれたら子宮にお返しするという感じのイメージがあれば良いかと思います。

2.体外受精ってどのくらい妊娠するの?

体外受精と聞くと、なんだか仰々しい・秘密兵器みたい・それをすれば大体妊娠するんじゃない?

と思われる方もいらしゃるのではないでしょうか?

ここで、体外受精でどのくらいの子供が年間産まれているのか、そしてどのくらいの妊娠率なのか、日本産婦人科学会の報告を見てみましょう!

ちょっと前のデータ(2年ごとに集計⇒報告されるので、これが最新)ですが、

2018年に体外受精で生まれた子どもは過去最多の5万6979人だったとの報告がありました。

※下記の図は2021年2月18日時点で一番新しい日本産婦人科学会の報告です。

厚生労働省の統計では18年の総出生数は91万8400人でしたので、

実に!約16人に1人が体外受精で産まれた計算になります。

今のクラス編成は何人なのか知識がないのですが、学校のクラスに1~2人は体外受精のによって産まれた子がいるんですね…

皆さんはこの数字を見てどのような感想を持ちましたか?

意外と多いなぁと感じられた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

では、体外受精はどのくらいの妊娠率なのか見て行きましょう!

下記、同じ日本産婦人科学会の報告です。

横軸は患者さんの年齢、縦軸は妊娠率を示しています。

妊娠率の出し方にはいくつか種類があり、上記のグラフはそれぞれ

①移植あたりの妊娠率(/総ET:青い点)

②治療あたりの妊娠率(/総治療:赤い点)

③流産をまぬがれてこの世に無事産まれた率(生産率/総治療:緑の点)

を示しています。

年齢によって妊娠率も、生産率も全然違うので、コンパクトにまとめるのは非常に難しいのですが、

だいたい、20代~30代の前半では1回の移植あたり40~45%の方が妊娠し、40歳以上でも移植あたり20~25%の妊娠します。

ですが、妊娠してもやはり無事に産まれてくれる確率は40代に入るとかなり低いことが分かるかと思います。

そして、ここで大切なのが

これは移植が出来た人の妊娠率や生産率であるということです。

そもそも、採卵すらできない、採卵しても卵子が取れない、受精しない、受精後成長が止まってしまい、移植や凍結に至れない症例がこの裏に沢山隠れています。

ですので、よく聞く「不妊大国日本」という言葉の意味はそこから来ています。

実は、日本の不妊治療の技術は世界に誇れるもので、世界一のART施行件数なのですが、1回あたりの採卵における出産率は「国際介助生殖医療モニタリング国際委員会(ICMART)」60ヵ国・地域中で最下位なのです。

(2016年の報告)

そう、日本では「妊娠できない不妊治療」がたくさん行われているというのも現実なのです。

話がそれてしまったので、軌道修正して本題に入って行きましょう!

3.体外受精のスケジュール

では早速、体外受精のスケジュールを、生理周期と一緒に見て行きましょう。

※ここでご紹介するのは、本当に限られた1パターンであることをご承知おき頂きながら読んでいただけたらと思います!(理由は後程)

先程、大まかな体外受精の概要をお話しました。上記の図がそれを示しています。

①~⑤までの段階を1か月の月経周期で行います。

ただし、最近のスタンダードは凍結融解胚移植なので④までがひとくくりになるパターンが多いと思います。

ですが、今回はMAXを想定した1か月の通院スケジュールを想定して書きます!

という事で、新鮮胚移植(採卵した卵子をその月経周期で子宮に移植する物)

のスケジュールを見ていきます!

上記の図は月経が開始した日を上に1日目から30日目に行うスケジュールの一例を示しています。(色々薬の名前が書いてありますが、割愛出来るところは今回は飛ばします)

①月経開始で治療開始!

まず、月経が来たら治療が開始!(通院1回目)エコーで子宮や卵巣の状態を確認し卵巣刺激(卵子を沢山育てる事)が可能かどうかを判断する。※もはやここで、いつ月経が来るのか分からないですよね。急に通院が必要です。⇒OKであれば、卵巣刺激開始!

➁注射で卵巣を刺激!

図を見て頂くと💉(注射マーク)が沢山あると思います。

はい。刺激方法によって異なりますが、多い場合は毎日の注射が始まります。

※ここで次のポイント!毎日の注射は自己注射という方法もありますが、できない人は採卵まで毎日病院に通います。

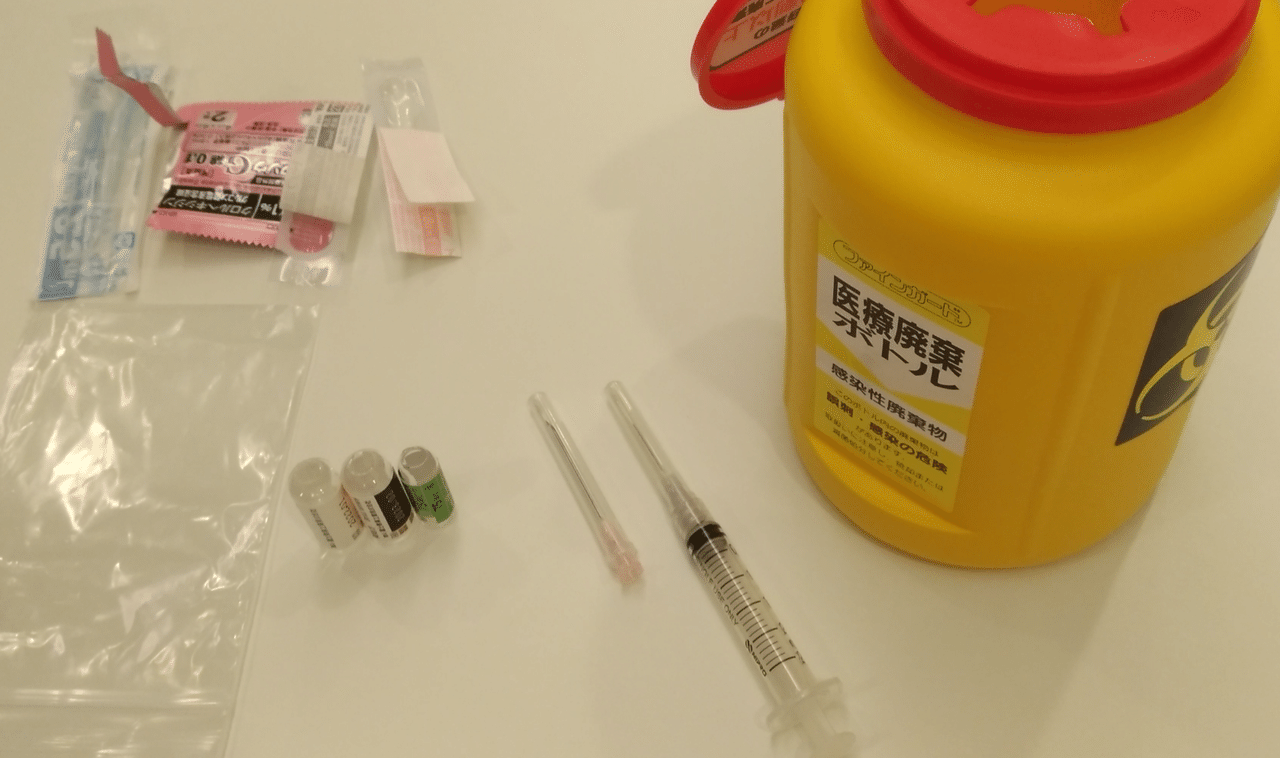

この写真は、私が患者として治療を受けていた時に撮った自己注射写真です。

そう、このような注射を打つ方法を、看護師が患者さんに指導します。

患者さんはアンプルをカットし注射水で溶かし、それをシリンジに詰め自分のお腹に打つのです。しかも毎日…。

働いている人の中には、会社で打つ場所がなく、トイレで隠れて打つ人もいます。

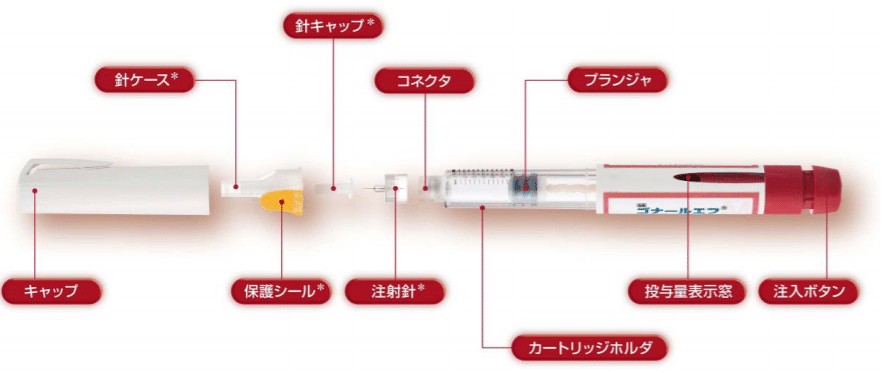

その他、自己注射用のペンシルタイプの注射もあります。医療者向けのイメージはインスリン注射とほぼ同じものです。

しかし、この注射はとても高額なので、働きながら治療をする人や、シリンジやアンプル操作ができない方向けになります。

注射だけで上記スケジュールでは毎日通院が必要(9回位)になります。

③エコーや採血での卵子の成長確認

続いて「f」マークです。エコーで卵子の成長具合をチェックします。(卵巣刺激の状況を把握し、注射する量を調整するために行います)

これは、自己注射を選択している人も必ず通院が必要です。

後半、4日連続で入っていますが、注射を打ち始めてから一日おきに通院の方もおり、平均すると3~4回位かなと思います。

※エコーと並行して行うのが、採血です。主にE2をモニタリングし、エコーによる画像と一緒に卵胞の成長具合を確認するためです。

④さあ、採卵日決定!!

今回は13日目に採卵という形になっていますが、

採卵は、いつになるか2~3日前にしか分かりません!

もう、ここが重要!!!卵子の成長はエコーで日々チェックが必要な事は、③でお話しました。そして、成長をコントロールすることは出来ません。(急にドカーンと大きくなることもあれば、全然育たないこともある)

採卵出来る大きさになるのがいつになるのかは誰にも分かりません。ですので、採卵日は卵巣や卵子の気まぐれで決まります。

予定は立たないと思って下さい!(ここが急に会社を休まないといけない理由!!!!!)

なぜ、2日前に決定し、追加注射と点鼻薬をしているかは、ざっくり、、、、

卵子の成熟一歩手前で、LHサージ的な物を無理やり起こし、成熟させつつ、排卵しないようにコントロールして、排卵直前の超粋の良い卵子をジャストタイミングで回収するため!と思って下さい(めちゃ分かりにくい(笑))

⑤採卵日は突然に、、、、

という事で、2日前に急に決定し、採卵します。

基本は、④のラストで意味不明な語りをした、ホルモンと成熟卵が排卵しないようにという意味で、採卵は午前中に行います。

また、採卵した後は、安静が必要です。全身麻酔での採卵の場合は一日、局所麻酔でも数時間は安静が必要です。

なんて言っても、採卵の針は19~21G!

そんでもって長さは30㎝うわ太い、長い。。。

こんなの膣壁から卵巣に向かって刺すので、もはやミニOPEと思って頂きたい!!!

因みに、初めての体外受精の時に使われた針は17Gだったんですって、、、大変。

そんな採卵日は絶対休まないと、よろしくないのはお分かりいただけたかと思います。

そして、採卵された卵子はすぐに精子と受精のための準備に入ります。

受精卵はある一定の分割までお外で培養士さんが育ててくれます。

⑥移植はいつ?

そんな受精卵が移植されるのは、3日目の胚(初期胚)か5日目胚(胚盤胞)の時です。

どちらの時期に移植するかは、受精卵の成長とグレード、患者さんの体調や子宮・卵巣の状況によって医師が判断します。

つまり、新鮮胚移植の場合は、移植する日もいつかは分からないのです!

移植にも方法がいくつかあり、胚盤胞を移植する際に行うSEET法(最近あんまり使わない)の場合は、移植のために2回通院が必要になります。

また、移植後は妊娠判定まで、黄体ホルモンを足すことが多いので、黄体ホルモンの筋肉注射や膣剤を入れることもあります。

膣剤は1日1回の物もあれば3回の物もあり、働きながらの方は1回の物を選択することをお勧めしています。

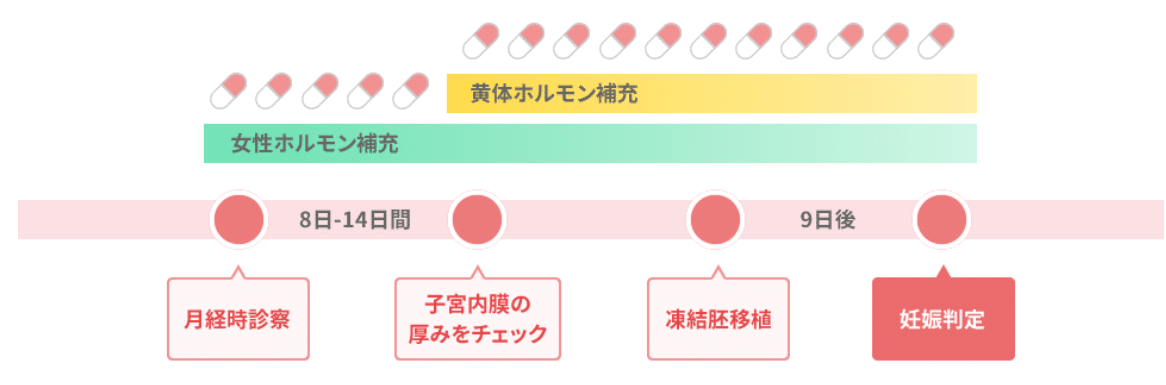

※ここで、凍結胚にしてしまい、次周期に子宮や卵巣の状態を整えて移植するのが現在はスタンダードです。凍結胚を融解し移植するケースはスケジュールのコントロールができます。

⑦運命の妊娠判定日

そして、いよいよ妊娠判定日!これも勿論通院です。

採血をし、おもにHCGという赤ちゃんから出てくるホルモンをキャッチします。

長々書きましたが、上記が一連の流れです。

それで、1か月で何回通院するの?

超ざっくりですが、7~10回以上通院する人もいることがお分かりいただけたと思います。

勿論、卵巣刺激の方法や通院回数を減らすことを最優先に考えて可能な限りコントロールし、もう少し減らす努力もしていますが、安全上の問題で上記回数はどこのクリニックでも通院が必要です。

⑧(ちょっと番外)スタンダードな移植の方法のスケジュール

参考までに、下記に凍結した受精卵の融解胚移植のスケジュールを載せます。通院回数は、1か月で4回程度です。

※これは、ホルモンコントロール周期と呼ばれる移植の方法で、ある程度胚移植の日にちをコントロールできる方法ですが、自然周期の場合は、自然の排卵をモニタリングし、移植するので、通院回数はもっと多いです。

以上、体外受精のスケジュールでした。

採卵には、突発的な休みも必要になってきます。

どうですか?これ、働きながら出来ますか?

周りの理解がなくて出来ますか?

4.まとめ

長々語ってしましましたが、体外受精、、、、

痛みも、時間も、お金も、、、、辛い、、、、

そして、前述した成功率、、、、

体外受精ってもう本当に大変!!!

という事を、ほんの少しでも知って頂けたらと思います。

そして、これ、会社の理解やサポートがないと働き続けながらなんて無理ですよね。

今後も、両立支援の活動はもっと盛んになると思います。

「不妊治療と仕事との両立支援」

どのような形になるかは分かりませんが、私は今後ここを中心に、老若男女のリプロダクティブヘルスを支援する保健活動を行っていきたいと思います。

次回は、、、、ピルの話?ホルモン動態?そもそも不妊の定義もしてないわ!でもでも、、、、男性不妊についても話したい!!!!!あ、更年期も!

まだまだ、続きます。引き続きよろしくお願いいたします🦒