「一人では見られない景色を一緒に創るため」に私たちはチームを企画する。

「また組織に属して誰かと働くことが怖い」

最近仕事でトラウマを抱え転職を考えていた私に、

「ここ(企画メシ)は共感の組織だよ」と。

声をかけてくれた人がきっかけで私はこうしてレポートを書いている。

「企画でメシを食っていく2022」はコピーライターで作詞家の阿部広太郎さんが主宰する連続講座。第5回は「チームの企画」。課題は……

2022年、年内にせっかくだから何か1つ企画する。

自分たちが本当にやってみたい企画を1つ企画書にまとめる

やりたいことがあれば、大小問わず

イベント・作品・プロジェクトなんでも可

枚数自由

実際にやろうと全員の心で納得できた場合は「決定」

まだ未定の場合は「未定」を表紙に書いてください

(未定の場合はその理由を添えて)

有料or無料 大人向けor少人数向け なんでも可

場合によっては、他メンバーを巻き込むのも可

レポートライターである私、東愛実(ひがしめぐみ)は、昨年の「企画メシ2021」に参加していた。

昨年本業で夢を叶えたものの、違和感が拭えず沸々としていた時に、阿部さんの本『コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術』に出会い、導かれるように企画メシの扉をたたき企画生(企画メシでは受講生のことを”企画生”と呼ぶ)になった。

講義だけでなく、同期や先輩方との交流を通し、コンプレックスから抜け出し、企画メシ2021を卒業してすぐに新しい世界に飛び込むことができた。しかし頑張りたいという気持ちとは裏腹に、人間関係のトラブルに巻き込まれてしまい、働き続けることができなくなってしまった。

そんな時に、レポートライターにチャレンジするチャンスが巡ってきた。

題材は、昨年唯一不完全燃焼と感じていた「チームの企画」。

(年度は違っても同じテーマが設けられる場合もある)

企画職が本職の方々を前に自分の意見を伝えることができず、モヤモヤしたまま課題を終えていた苦い過去がある。

たまたま手にしたチャンスだけれど。せっかくならばあの時の気持ちと向き合いたい。

今回は、講義の様子とともに私の再挑戦を届けたいと思う。

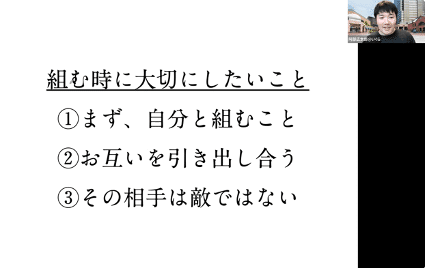

チームになるために大切なこと

「クライアントは自分」として挑む今回の企画は、現実世界で一番実践的な課題である。

なぜなら、社会で生きている中で「好きなメンバーで組んでいいよ」なんていうことはほぼあり得ないからだ。

今回の課題では、年齢・住まい・職業がいいかたちで混ざるようにチームが組まれていた。

阿部さんの考える良いチームとは、

一人ひとりの負担を

一人ひとりの充実に

変えることができる

課題提出、実行に向かう時間を「ハリが生まれたな」と思えるように。中でも印象的だった三つをまとめる。

1.自分の真剣を差し出す

近所のコンビニに行くのすらスマホは持っていく

「手ぶらで」で会議参加は自身ありすぎ

そこに、何かを持ち込もう

この言葉を初めて聞いた時はハッとした。

どうしても組織、人と一緒にやるときは「楽」できるんじゃないかなって、ずるい考えがよぎってしまう。

チームを組むことは、自分の作業量を減らすことではない。

「一人では見られない景色を一緒に創るため」だ。

一度ついた第一印象は中々変わらない。

だから最初の会議に120%を持っていく。

考えたことが、みんなと違っていようが恥ずかしがることはなく、ただ解釈が違っただけ。

「私はみんなとやりたい、本気だよ。」

どれだけ時間を重ねた人だって、わからないことがまだまだ沢山あるのだから。

2.仲間と企画する

遠慮するな

配慮はしろ

どんなポジションが自分に合っているかは、経験を積んで見つけていくしかない。初めからうまくできる人なんていない。

特に、いろいろな職業や年齢が混ざり合うチームならなおさらだ。

等身大の自分を受け入れてくれない人は、企画メシという「共感の組織」にはいない。

自分の得意なこと、不得意なこと、やったことがないことを最初に伝えてチームメンバーに「自分」を伝えることも、配慮の一つだと思う。

いろいろな年齢や職業が混ざり合っているからこそ、普段見たことのない動きを肌で感じて、巻き込み・巻き込まれていく。企画メシで紹介されていたこの言葉を思い出した。

3.企画書の決定は白紙に

この言葉を聞くのは初めてではないが、一番印象に残っていた内容がまさにこれだった。

実際進めていく中で、自らの手で企画書を白紙にすることは基本的にない。

元を辿れば、今回は「自分たちがクライアント」であるがゆえ、できる選択肢。

選ぶことも選ばれることも自分たちで決めることができるからこそ、「それでもやりたいか?」を問うていく。

あなたは本気?

相手(自分)は喜ぶ?

ほんとにできる?

それぞれのチームのかたち

私はチームの一員として課題にも参加したが、今回レポートライターをする上で、いくつかのチームの様子を書き記したいと思い、取材を申し込むことにした。

そこで、自分が参加したチームも含め全5つのチームを見学することができた。

基本的に喋らないです。

普段通り会議していただいて大丈夫です。

顔がうるさかったら画面オフにするので教えてください〜

なんともゆるゆると会議に参加させてもらった取材後記をどうぞ!

チーム4「自分の道を言葉でつくるお守りノート(仮)」

チームのコミュニケーションツールにも入れてもらい普段のやりとりからのぞかせてもらった。

今回の課題を始める上で話し合いが円滑に進むよう独自のルールを決めていたというチーム4。

ゴールテープが見えたり戻ったり…もどかしい気持ちも行き交っていたようだが無事に提出された企画書を見てホッとした。

一番驚いたことは、講義後の実働に向けた動き出しだ。

常に120%で挑むチーム4の企画完成がとても楽しみだ。

チーム5「瞬間ディクショナリー」

全2回の会議のうち2回目の会議を取材した。

チームが納得するテーマに沿った言葉が生まれ、全員が「やった!見つけた!」と拍手喝采している姿がとても眩しかった。

「誰か一人の強い意見にならないようにしよう」と決めていたチーム5。

脱線していたかと思ったら企画の話に戻ってきたりして、温かいチームの雰囲気の中にもスマートに会議が進んでいく姿が印象的だった。

企画メシ2022が終わるまでに私もこの企画に参加しようと思っている。

チーム6「はじまりのアルバム」

私が会議に参加した時には、すでに企画の方向性が固まっていた。

色々な職種のメンバーが集まっていたこともあり、様々な観点から意見が飛び交い、まるで幹部会議を見ているようなスマートな雰囲気が漂っていた。

チームメンバーで詳細な部分(ニュアンスやスケジュール間など)を詰めていく姿に「すごい…」が止まらなかった。

実際どんなアルバムができあがるのだろう。とても楽しみだ。

チーム10「お結び ツナマヨ(繋がろ)みんなで美味しいメシになろ」

すでに何度も打ち合わせが進んでいた中での取材。

とにかく初動が早く、チームメンバーが発表されたその日の夜にはすでに第一回目の会議が行われ、早々に共通点に辿り着いたという。

チームの一体感はとにかく見ていてとても楽しそうだった。(私も一緒に楽しませてもらった)

企画書の提出だけでなく、すでにカタチにできた企画もあり感動していた。

最終日まで目が話せない。

チーム8「ことばの赤い糸展」

自分自身もチームメンバーとして参加していたこのチーム。

若干贔屓目が入るが、全員が自分の必要な場所へポジショニングし、企画を進めていた印象がある。

後半のMTGは全員で企画書のすり合わせ、企画書作成も同時に行うことで、とにかく「全員」を意識し続けて課題に取り組むことができた。

このチームもスモールスタートを切り、動き出した。一緒にカタチをつくっていけたらいいなと思っている。

まさかこんなにも沢山のチームを見学することができるとは思っても見なかった。今回取材をすることを決めたのは、昨年のレポートライターである先輩企画生もやっていたからだ。

当時企画生だった私は、その先輩の声がけに応えられなかったことがしこりのように残っていたが、全く気にしなくてよかったことが一年越しにわかり、今回レポートライターに挑戦してみてよかったと思った。

チームの始まりは相手を大切にするところから始まる。

この半月間は、チームメンバーである企画生のことをたくさん考えただろうし、自分自身が企画生であることを考えた時間でもあったと思う。

ランダムに組まれたチームだったけれど、気が付いたら、チームになっていた。

改めて皆さんお疲れ様でした!

この指とまれ!Bubble Halloween

ここでもうひとつどうしても伝えたいことがある。

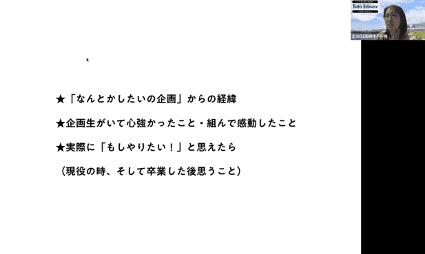

実は、「企画メシ2022」第3回「なんとかしたいの企画」に参加した企画メシ2021同期の企画生が、実際に提出した企画を実行したのだ。

その名も「Bubble Halloween(通称:バブハロ)」。大人も子供も安心して楽しめるハロウィンイベントを作りたいと願いから生まれたこの企画。

先月10月31日に開催され、無事大盛況で終えることができた。

この企画にもたくさんの仲間が集まり、まさに「チームの企画」となっていた。

なんと今回「チームの企画」の講義中、立案者であり、バブハロ代表のSho-koさん(@UnsteadyBlanket)が話をすることになった。(同期として誇らしかった!)

企画を実行していく上で大切にいたことは「仲間を集めること」だと語る。

Sho-koさんは身近な友人やママ友に声をかけるのではなく、あえて企画メシの課題を通して「手伝って欲しい」と声を上げることにした。

企画が好きで、企画がしたいという前向きなメンバーが集まる企画メシという場所で自分の気持ちを発信する勇気、「実行するんだ!」という熱い思い、Sho-koさんが企画メシという場所をとても大切に思っている姿に心打たれた。

企画書自体がとても素晴らしくても、誰かの目に触れなければ、企画は始まらない。そう、よく阿部さんがおっしゃるように、「企画書は相手との関係性」である、と。

数え切れないくらいの時間と企画を通して企画生と向き合い続けたSho-koさんだからこそ、企画書がいらないくらい、「あなたの本気にぜひ力になりたい!」という想いに共感した人たちもたくさん集まったのだと思う。

そして、心が動いた時は「一緒にやりたい!」と乗っかる勇気。

きっとその勇気を待っている人が、近くにいるかもしれない。

そんなあなたを待っている

「企画でメシを食っていく」ってどういうことなんだろう?

「企画メシ」という言葉を初めて聞いた時、

「メシを食う→生活ができる→お金を稼ぐ→仕事になる」

ここはお金を稼ぐスキルを学び転職に役立てる場所だ!と思っていた。

2021年、企画生を終えた私は、

「自分自身がすごく前向きになってよかった」と思ったけれど、「お金を稼ぐスキルが身についた」とは思えなかった。

2022年、前向きになった矢先に自分自身が迷子になり苦しんでいた時に寄り添ってくれたのは、昨年出会った企画生だった。

企画メシを通して、仲間と出会うこと。

課題以外の場所で、企てて、うまいメシを食うこと。

異なる期の「企画生」と新たに出会うこと。

この濃密な出会いがいつの間にか私に自信をくれた。

そんな解釈をしたら、私はとっくに「企画でメシを食って」いた。

人それぞれ、過ごした時間が解釈を変えていく。

そうして進んだ先で、共通しているのは「一人じゃない」ということ。

自分自身が誰かにとって大切なピースになっていく。

まさに「あなたはあなたになるんです」だと思う。

そんな「あなた」を同期・先輩企画生は待っているんじゃないかな。

チームの企画、これから迎える最終回―――

「企画生」となにかやりたいな。

そんな想いが溢れる企画メシ2022になりますように。

読んでいただきありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!