実世界情報メカトロニクス研究室の紹介

こんにちは!

私は,実世界情報メカトロニクス研究室(桑原研究室)に所属する学部4年湯田です.

この記事では,私たちの研究室でどのような研究活動が行われているかをご紹介します.大学選びや研究室選びの参考にしていただければ幸いです.

当研究室ではオリジナルのホームページを開設しているのでよろしければそちらもご覧ください!

1.実世界情報メカトロニクス研究室ってどんなところ?

実世界情報メカトロニクス研究室は,「実世界の情報」と「メカトロニクス」を融合させて,社会課題を解決する革新的なロボットの創造を目的とした研究室です.ここで言う,「実世界の情報」とは,私たちが日常的に触れる「人の感覚」や「モノの重さ・硬さ」,さらには「自然の状態(滑りやすさ・不整地)の情報」の情報のことです.「メカトロニクス」は,「機械(メカ)」と「電子(エレクトロニクス)」を組み合わせた技術のことを言います.例えば,スマートフォンや自動車の自動運転,ロボットなど,皆さんの身の回りにもたくさんのメカトロニクス技術が使われています.

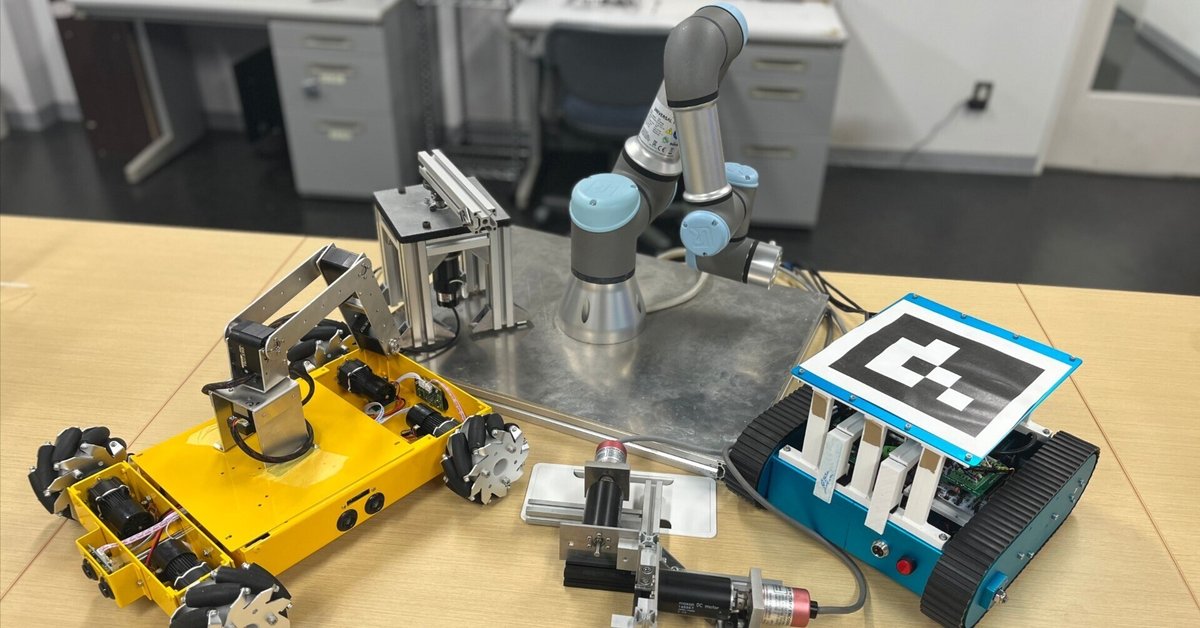

私たちの研究室では,ロボットの運動を高度に制御する手法(モーションコントロール)と,ロボットによる実世界の情報を推定する手法(知的センシング)を基盤技術として,より賢くて便利なシステムを創ることを目指しています.具体的には以下のようなロボットを開発しています:

遠隔操作ロボット:離れた場所から操作できるロボットです.

例えば,宇宙や海底など,人が簡単には行けない 場所で活躍します.

人間支援ロボット:人々の日常生活をサポートするロボットです.

例えば,高齢者や障がいのある人々の手助けをする ことができます.

極限環境ロボット:非常に厳しい環境で働くロボットです.

例えば,災害現場や工場の危険な場所など,人の 入れない場所での作業に役立ちます.

私たちの研究室では,こんな最先端の技術に触れながら,実際に社会に役立つロボットについて考え,創り,世界に発信するために,日々努力しています.

2.私たちの研究活動

実世界情報メカトロニクス研究室では,学生が主体となってさまざまなプロジェクトを進めています.これらの研究の中には,企業や他の大学と共同で行っているものもあります.この記事では,2つのテーマについてご紹介します.

2.1 パーソナルモビリティ・自動運転

私たちの研究室では,自分で考えて動くこと(自律移動)ができる新しいタイプの「モビリティ」を開発しています.目標は,チームで大きなプロジェクトに取り組み,自動運転技術を取り入れた新しいモビリティを開発することです.この目標達成のために,つくばチャレンジという公道を自動運転するロボットコンテストに参加します.2024年度は,シニアカーを改造して自動運転化した機体で参加します.2025年度は,自分たちで設計したオリジナルの機構を使って自動運転に挑戦します.つくばチャレンジは中継もあるので,興味があればぜひ見てみてくださいね!

2.2 遠隔・ハプティクス応用

こちらのテーマでは,遠くの場所にある物体を触ったり操作したりするための技術を開発しています.モータ同士を遠隔操作して体験できるデモ機の製作や,医療分野での応用を考えた遠隔操作ロボットを開発しています.他の大学や医療機関と共同研究で進めているこのプロジェクトの目標は,「リアルハプティクス」を応用した社会課題の解決です.

「リアルハプティクス」とは,人間が実際にモノに触れているような「力触覚」を再現する技術です.例えば,遠くにある物体や仮想空間の中の物体に触ったときの感覚を伝えることができます.この技術を可能にするためには,位置と力を同時に制御する必要があります.リアルハプティクスは,ロボットの位置情報から力を推定して同時制御を実現しており,人間よりも高感度に力触覚を再現することができます.以下は,私たちが製作した遠隔操作ロボットのデモの様子です.

あたかも手で触ったかのように,モノの硬さや柔らかさを感じられます.

映像だと伝えにくいのですが,実際に触ってみると本当に感動します(約束します)!

興味がありましたら,ぜひ体験しに来てくださいね.

3.研究室の雰囲気

実世界情報メカトロニクス研究室は2023年度に開設された若い研究室です.現在,学部生8名,修士2名の計10名学生が所属しており,桑原央明先生のご指導のもと,研究に励んでいます.ゼミとしては,先生との個別ディスカッションと,学生同士での先行研究の紹介や研究ディスカッション等を行います.

夏休みには,芝浦工業大学の熱海セミナーハウスで,プロジェクト合宿を行いました.合宿ではプロジェクトの進捗報告だけでなく,地方から駆けつけてくれたOBを交えたビンゴ大会や花火などで,盛り上がりました!

4.最後に

実世界情報メカトロニクス研究室では,学生が主体的に研究やプロジェクトを進めることを重視しています.研究テーマは,先生との個別ディスカッションを通じて,丁寧に決めていきます.長年にわたり企業でメカトロニクス・ロボティクスの研究開発をされていた桑原先生は,学生1人ひとりの研究の進捗や状況に応じて,様々な視点でアドバイスをしてくれます.また,問題や課題に直面した際に困ったときには,研究室内でディスカッションして解決をサポートしてもらえます.

この研究室の魅力は,自分の興味や目標に応じて自由に研究テーマを設定し,自分のペースで取り組むことができる柔軟性にあります.さらに,研究室の学生は,それぞれ異なる研究テーマを持ちながらも,お互いに親身になって意見交換や協力を惜しまないため,とても良い研究環境が整っています.

私自身,リアルハプティクスを応用した研究ができることや自分のアイデアを具現化できる環境が整っていると感じ,この研究室を選びました.

皆さんも,ハプティクス,モビリティ,高度製造技術など,実世界情報メカトロニクス研究室で取り組みたいテーマがあれば,ぜひ一度見学にいらしてください.

ここには,皆さんの思考を深め,革新的なロボットを開発できる環境があります.