建築旅 #002 【Liberal Arts and Sciences Building, Qaṭar Doha, by Kazuhiro KOJIMA, 2004】 22th Dec 2024

ブリッジ・アーツ・アンド・サイエンス・カレッジ

磯崎さんのQNCCに面食らった後、南向きの軸線に配置された、これまた広大な広場を南に下っていった。バカでかい道路を渡って、地の果てまで歩いていくような気分だったが、足取りは軽かった。それには理由があった。「エデュケーションシティって、、、確か、、、小嶋さんの建築がなかったっけ?」と先ほどトラム駅で時間を潰している時に調べていると、昔の新建築に記載されていた記録と東西アスファルト事業協同組合の記事が見つかった。やはり!いつだってそうだ。事前に調べないが、なんとなく直感的に「確かこの辺って、、、」となる我が直感。笑

北欧に行った時の、ピッカネンやウッツォンの時だってそうだった。

建築の神様ありがとうございます

確か、GAの表紙になっていたことを思い出す。小嶋先生は、我が師の米田明先生の旧知の仲で、院生の時に特任教授として大学に教えに来てくれていた。僕は小嶋さんの鋭い指摘や、エスキスの時に話してくださった話が今でも記憶に焼き付いている。今でも大ファンだ。小嶋さんの話で記憶に残っている話は、原広司邸の話、米田先生とアルジュに行った時の話、課題の600平米の住宅の話、そして中東の砂漠の中での話だ。今日の話は最後の中東の話につながる。(他の話はまたどこかのタイミングで話します)

調べてもマップに出てこない

ここドーハにその建築があることは確かなのだが、何度調べても、マップに出てこない、航空写真を眺めながら、近しいものを探す。念の為ストリートビューで見ると、間違いない、これだと確信した。どうやら名前が変わっていてLiberal Arts and Sciences Buildingというのが今の名称のようだ。

心を躍らせて歩く

歩く途中には他の建築もある。都市計画自体は磯崎新が計画されたそうだ。Qatar Foundationが見えてきた。建築家はOMA。こういうイスラムの現代建築は嫌いではない。どこまで徹底されているかは?だが、マスタープランの中で、ダブルウォール・ダブルルーフを与件としているらしい。

近代的なマスタープランの限界?

さらに南に歩くとThinkBayという建築が見えてきた。後に調べてわかったが、こちらもOMAだそうだ。斜めの長いアプローチを経てエントランスへ。都市軸への争い方がOMAらしい。入り口は何やらマニアックなスウィング型のエンジンドアで機密性が高そう。歩いていて、昔行ったチャンディガールのことを思い出した。磯崎さんの都市計画がそうさせているのか、文化自体がそうさせているのか、正直あまり良いとは思えない。理路整然と道路が敷かれ、建築が建てられていて、このような新興都市は何かが欠けている。後にカタールで現代版の都市計画もいくことになるがそちらでも同じことを感じた。文化を醸成するって難しいと言うことだ。ThinkBayに入ると、カフェがあったのでそこで少し休憩した。おしゃれな本がたくさん並べられていて、店内にはヒジャーブを纏った女性が休日にも関わらず何人もいて、熱心に勉強されている。ムスリムの女性が居ることを除けばこのカフェはヨーロッパにあるカフェと同じだ。ジェネリックEU。

いよいよ見えてきた

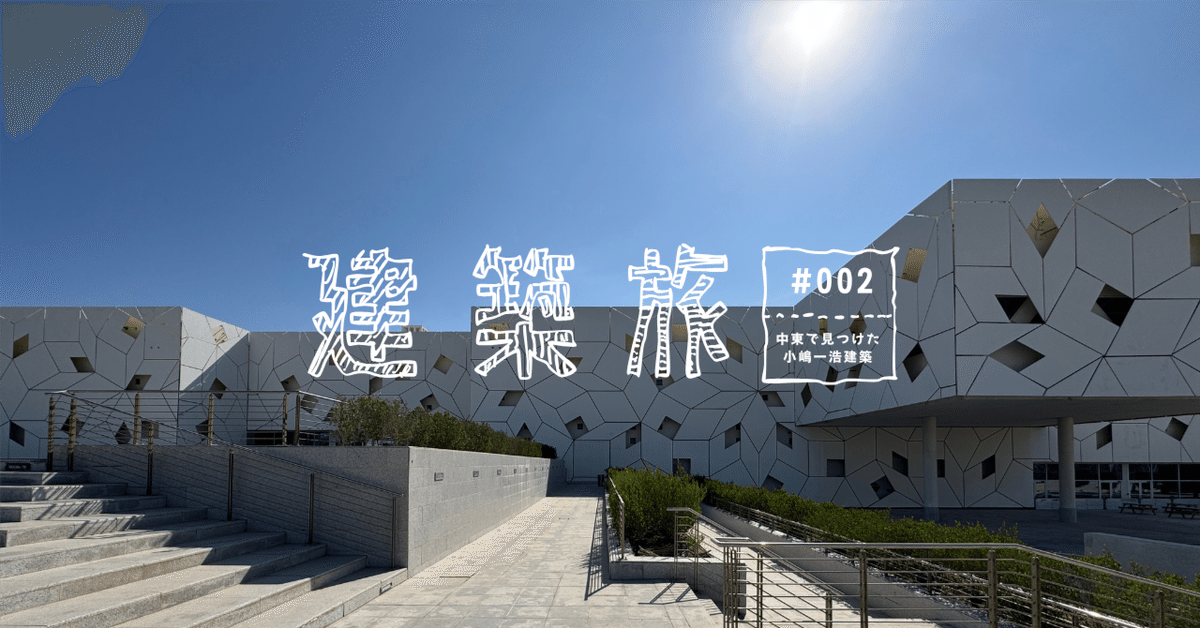

ThinkBayを後にすると、Liberal Arts and Sciences Buildingが見えてきた。こんなところで小嶋さんの建築と出会えるなんて運命。歩いてアプローチすると、施設の前にはトラムの駅があった。おかしいなぁ、当時の小嶋さんの話を思い出しても、当時のGAをみても、周辺は砂漠だったイメージしかない。たぶん当時は、このトラムはなかったはずだ。トラムからは斜めにアプローチをする。このあたり、非常にシーケンシャルで良い。いかにも日本人っぽい軸のずらし方。中に入れるか微妙だったが、セキュリティの人に声をかけると「中で写真撮らなければ見学OKですよ」と。カタールの人々はみなさん本当に優しい。

微妙にシフトしている感じ

中に入ると「ああ、これだー」しみじみと感慨に耽る。残念ながら中の写真は撮れなかったので文章+プラン(出典:2003 東西アスファルト事業協同組合講演会)を掲載。廊下にPhDrの席。幅員は3mくらいか?微妙に軸をずらしている。家具や内部のアルミキャストで作られたであろうスクリーンによって緩やかに仕切られた、見通しの悪い廊下。これは小嶋さんが仕組んだことであることが一瞬でわかった。米田先生もよく「微妙にシフトしている感じ」という表現をしていたが、こういうことだろう。一見すると直行グリッドで解かれたように見えるが、家具の置き方や構造スパンが微妙にずらされていて面白い。(2階の平面があるとわかりやすいのだが。)その中を縫うように徘徊できる空間だ。

白と黒

小嶋さんの説明によると、プランで白い部分(廊下)をフレキシブルラーニングエリアとして説明されている。自分もこの「白」の空間が好きだ。自分の家を設計した時もそんなことを考えていた。廊下という移動空間が単なる移動空間でなくなれば、空間は豊かになりますよね。そう考えると会社で携わった自分の今までの建築は黒ばっかりの建築かもしれない。ちょっと振り返ってみる必要がありそうだ。

日本でも設計をするときに「黒と白」という説明の仕方をよくすることがありますが、ここでも「ブラック/ホワイト」ということばで説明をしました。要するに、「黒」というのは機能と空間が一対一に対応したところ、住宅でいうとトイレや玄関や寝室、押入れや倉庫、学校でいうと音楽教室とかいうもので、それ以外の使われ方をしないものです。パブリックかプライベートかという意味ではないので、廊下が移動にしか使われなければ「黒」で、幅の広い廊下が移動以外に使われるであれば「白」の空間です。「白」というのは、アクティビティによってその場所の呼び方が変わるような空間のことです。ですから、社員食堂もテーブルレイアウトを変えてスクリーンをつけて講演会をすれば違う使われ方をするので「白」の空間となります。住宅のリビングダイニングは一見すると「白」のような気がするのですが、日本の寸法ではいったん家具を入れてしまうと違った使われ方がほとんど考えられないので「黒」の空間としてます。昔の日本の民家の田の字型プランは、仏壇と押入以外、「白」の空間です。畳の空間は、卓袱台を置けば食堂、布団を敷けば寝室となるからです。しかし、プライバシーや食寝分離といった戦後の考え方のもと、機能に対して空間をつくるやり方を続けていた結果、ほとんどの住宅は真っ黒になってしまいました。真っ黒ということは、その目的で使う時以外は使わない部屋になるから全体が窮屈になってしまいます。学校も、教室ごとに特別なものが要求され、それをつなぐ廊下があるだけの真っ黒なものが支配的です。

かなり満腹

かなりの満腹感。廊下を歩くといろんな研究室が見えてくる。おそらく廊下は3m程度だろうか、回遊できるよになっているが見通しが悪い。スケールもスーク(市場)を歩いているようなスケール。なんだかヒューマンなんです。小嶋さん、、、ありがとうございます。建築ってこうでなきゃいけません。この迷路性みたいな空間を体験していると、小嶋さんと米田先生が学生時代にアルジェに行った時の話を思い出した。おそらく小嶋さんは原研究室の門下生だったことも大きく、この辺りのスケールやシークエンスは集落調査などから体に染み付いたものなんだろうなと。建築とか都市ってそうでなければいけません。オーバースケールな都市計画の中にこのような建築が内包されていることがなんだか救いのように感じてこの建築を後にした。

GRCの外観

外観はダブルウォールとしていて、日差しよけのGRCカットパネル外側に設置されている。このあたり、小嶋さんは興味がなかったと話されているのも面白い。

このプロジェクトを始めるにあたって、直射が強いところだからダブルルーフ、ダブルスキンがこのキャンパスの共通ルールにしておこうと磯崎さんから話がありました。しかし、ダブルルーフ、ダブルスキンにするにしても、どのようなダブルルーフ、ダブルスキンなのか、イスラムの人はとても気にします。それに対し、僕は抽象とか純粋幾何学(ピュアジオメトリー)とかアラベスクのパターンが、この何もないところのコンテクストだと考えました。

実際には、外壁から1メートル離れたところのパネルを設置し、その内側を黄色に塗装しました。パネルはステンレスのケーブルで上から吊られています。太陽光が差し込んだとき、内側の真っ白な壁に黄色い色がつくということを考えました。このパネルの割り方はクォイジクリスタル、日本語では準結晶、数学的には六次元包体というそうですが、その六次元包体を二次元に投射した影がこのパターンです。ある出発点から広がっていくときに絶対に同じ形を繰り返さないのがこの六次元包体の特徴です。ただ、それは三つの形だけでできているのでプレキャストでパネルをつくるには結構相性がいいのです。磯崎さんがつくるモニュメントの位置をスタートにして地面にパターンを広げて起こし絵にするとファサードができます。これは東面の朝陽の状態で、昼過ぎになると太陽が後ろに回り、夕方になると上の方がばーっとが明るくなります。パネルとパネルの間には50ミリのスリットが切ってあります。

僕自身はファサードの設計はほとんど意識したことがなくて、内部空間の組合せばかりを考えてきました。カタールでも学校のプランニングはすぐに理解してもらえて早くにOKをもらったんですが、ファサードのなさを指摘されました。ファサードもきちっと考えて、彼らが喜ぶ提案をしないと設計が認められないということをはじめて経験しました。でも、こうやってファサードもやってみるととてもおもしろいですね。

砂漠の中のポツンと一軒家だったはずの

GAに載っていた写真では周辺は砂漠だったはずだ。恐ろしいスピードで開発が進んでいる?というか自分が恐ろしいスピードで歳を喰っているのかもしれない。考えてみればこの建築ができてから21年。2017年に亡くなられてもう8年。空間構成はまったく古びていない。小嶋さん、ありがとうございました。このスケールアウトした砂漠の中でも成すべきことを見失うことなくやりとげられている。小嶋さんの世代で大きな建築を鮮やかに解決できる建築家は小嶋さんだけだったかもしれない。ふとそう思った。