【3分で読む】易、上から見るか下から見るか?

みなさんこんにちは。気学Style 西島です。

あっという間に8月も終盤。

今月一白水星は年盤月盤ともに坎入というえらいことになっておりましたので私的にはホッとするとともに、己の決意の程がしっかりできていないまま坎入を抜けないようにと少々の焦りも感じていたりします。

坎入の月ではございましたが今月は「イベントへ出展しないか?」とのお声がけを2つも頂いたり、新しいことがいよいよ始められたりと面白い月でもありました。

一白水星が坎入しますとその卦の形は「坎為水」となり、これは「四大難卦」の一でございますが、そこに入っている「難」という言葉はやはり

「解釈が難しい」

の「難」であるのだなと改めて興味深く感じられました。

皆さんも易に触れられる時は、一見その卦のメッセージの中に日本語的にネガティブな漢字を見つけられることもあるかもしれませんが、

易は常にアドバイスをもたらすのみで「進入禁止」の標識を立ててゆくことはありません。

どうぞ皆様におかれましても易を「良き友人」として付き合っていただけましたらと思います。

さて今回はそんな易に関する素朴な疑問のお話をしてみましょう。

易卦(爻)の数え方

さて、易というものはこのコラムでもお伝え致しておりますように、陰陽を示す6本の棒=爻の積み重ねでできております。

例えば下の図ような感じですね。

さて、この卦について、易を読むにあたって

「4本目」

として判定される爻(棒)はどれになるかお分かりでしょうか。

(実質、選択肢としては2択になるので「どちらか」と聞いた方が良いかもしれませんが…)

では、答えです。

「下から数えて」4番目の爻(棒)を「4つ目」としてみてゆきます。

つまり、易卦の爻(棒)は、

下から1番目・2番目…

と、数えてゆくというわけですね。

これは易卦を見るにあたっての一番基本的な「お約束」であり「大前提」になります。

一般的な感覚であれば上から1番目、2番目…となりそうですが、

なぜ易に関しては逆になるのでしょうか?

未来と過去への視点

数え方が逆順になる易の不思議。

しかし種が分かって仕舞えば意外と簡単でもあります。

まず、説明のために一つ易卦を置いてみてゆきましょう。

そして大前提として

・時間軸は縦に取る

・時間は下から上に流れる

…ものとします。

これを図に示しますとこうなります。

過去を振り返る視点

ではここで、この図の中において、易卦と私たちの立ち位置・関係性を考えてみましょう。

例えば、易卦の示すものが過去のことであり、過去を振り返り調べるのであれば、

時間は下から上に流れますのでこの図の中で易卦(もしくは易の爻)の示す内容に対して私たちは一番上にいるはずです。

過去を振り返るということは、時間を手前から順番に遡って見てゆくようなものです。

昨日、一昨日…と、1日ごとに過去を振り返ると考えた場合、

易の爻(棒)はこういう関係を示すことでしょう。

過去を振り返り考える場合は、上から1、2、3…と、私たちの感覚的な順番通りに数えられてゆきます。

注)これは易卦の爻に関する考え方の説明であり、実際の易の解釈とは少し異なります

未来を観測する視点

では逆に、未来を観測する視点についても考えてみましょう。

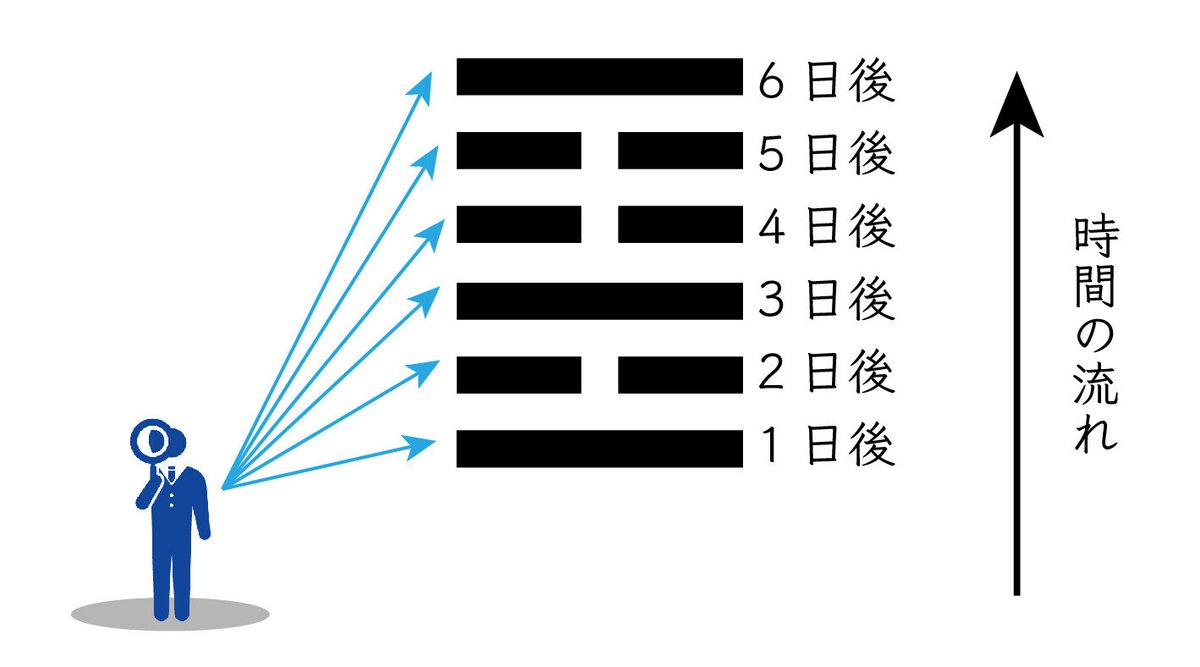

未来を見てゆくわけですから、未来を示すこの易卦、あるいは易の爻(棒)に対して私たちはこのような立ち位置にいることが予想できますね。

未来を考えるということは手前から順番に未来を想定してゆくわけですから、

1日ごと、つまり明日からの未来を考えるとした場合、

易の爻(棒)はこのように表されることでしょう。

こうしてみた場合、易卦は下から1、2、3…と順番づけられることになります。

そしてその結果として逆順で数える形になるのですね。

易卦を軸として、過去を考える場合・未来を考える場合は易卦に対して私たちの立ち位置が異なって参りますが、これが故に数え方が順・逆2通り存在するようになるのがお分かりいただけますでしょうか。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

…これは易経の言葉です。

読み下しますと、

往(おう)を数うるは順にして、来(らい)を知るは逆なり。この故に易は逆数なり。

…となり、つまりこれは

往、即ち過去を振り返る試みにおいて数の並びは通常の順番どおりだが、

来、即ち未来を知る試みにおいては数の並びは逆になるものだ。

故に易は逆数になるのである。

という意味です。

そもそも易とは

「これからどうなるか」

つまり、未来を考えてゆくものであります。

ですから、通常・一般的な状態であれば易の爻(棒)は上から順に、1、2、3…とすべきところではあるのですが、

未来を考えるものであるがために、易の爻は上から順に6、5、4…と逆順に数えてゆくことになるわけですね。

実際に改めてこの図を見ますと、

未来を考える場合において、一番下が「1番目」として始まり、一番上が「6番目」になるのがよくご理解いただけるのではないかと思います。

易、上から見るか下から見るか?

そういうわけで、

「未来を考えるための」易はお約束として、

一番下を「1番目」として下から逆順に数え、考えることになっているというわけです。

易を下から数える不思議、解消されましたでしょうか。

易は本文もそうですが、今回のようにそれ以外にも面白く感じられる部分がとても多くございます。

少しでも皆さんが易に関して興味を持っていただけましたら幸いです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

次回の投稿は9月5日です。