松山奇談 八百八狸Ⅱ

第 二 席

さて、互いに斬り合いとなり暫く戦い続けていたのですが、勝負がつかず、双方共に体が疲れてきて、一息付いた時、

「あいや暫(しばら)くお待ちを、拙者はこの菩提山菩提寺に通夜に参った者で、後藤小源太と申す浪人で御座る。貴殿は御城内の御方と御見受け致します。失礼ながら貴殿の腕前実に驚き入り申した。到底、我の及ぶところでは御座りませぬ」

「これはこれは、貴殿がこの寺で古狸を退治したという後藤殿で御座ったか。甚だ失礼を致し申した。拙者は奥平久兵衛と申して、当藩で剣道指南役をしております。それにしても聞きしに勝る腕前、久兵衛痛み入り申す」

と、互いに打ち解けまして、

「さて奥平殿、拙者は先頃道後の温泉に浸かっている時、狸が田畑を荒して困る、と聞き及んだので再び退治に参ったのですが、本堂で通夜をしていると、貴殿がお出でになり、

『さては城内の方が狸退治に来たに違いない』

と思ったので、甚だ失礼ながら我の修業の為、真剣での勝負をさせて頂ました」

「成程、拙者は剣も未熟で、しかも、化け狸か人間かさえ見破れず、甚だ失礼を致し申した。ところで、御浪人とあれば何れの御浪士で御座ろうか。主取りの御望でも御座るのか」

「それは…、私の家は祖父の代に金森出雲守に仕えておりましたが、今は浪人として諸所修行している若輩者で御座います。何れは主取り仕官を致したいと思っております故、何卒よろしくお取り計らいをお願い致したい」

「イヤ、如何にも承知致した。貴殿の御腕前を拝見した上は、及ばすながらこの久兵衛、御推挙申し上げる所存にて御座る」

と話始め、松臨寺村の名主喜右衛門宅にて一献交わしましてございます。

久兵衛は早速登城しまして、御主君に小源太推挙の話を致しますと、すぐさま上首尾となり、新規御召し抱えが許されました。

そうなると、先ずは屋敷を与えなければなりません。そのことを江戸では御小屋・御長屋頂戴というらしく、国では御屋敷頂戴と言っています。そこで重役達が相談して、大狸を二匹も退治した事、その上、指南役の奥平久兵衛と真剣で互角の勝負が出来た事を踏まえて、

「外手台町にある、永らく空家になっている屋敷がよいのでは」

「ただ、その屋敷は化物屋敷とか、狐狸の運動場だとかの噂がありまするが」

「なお良しいでは御座らぬか。仮に妖怪が出たとしても、奴なら退治してくれよう」

と、いうので決まりまして、これを聞いた小源太も、

「有難い物を貰った。狐狸の運動場とは」

と、言って悦びました。

早速に畳替えを行いまして、引越しをしていますと、奥平久兵衛が仲間小者を手伝に寄越してくれましたが、日が暮れて仲間達が、

「旦那様、今日はこれにて失礼致します」

と、いったので、

「これこれ仲間ども、手当を出すから今晩は泊まってくれんか。わしも話し相手が欲しい」

「ご勘弁下さいまし…、また明日お伺いますので」

「そんな事を言わずに、誰か泊まってくれ」

「いえ、明日また伺います」

といって、皆急いで帰ってしまいました。

ここは、化物屋敷との評判ですが、その夜は何事もなく、二日三日経っても何も起りませんでした。

一方、城内では、

「狸退治で頂戴したのが、外出台町の化物屋敷とは、小源太殿もさぞかし驚いた事であろうよ。どんな具合か様子を見てやろうではないか」

と、噂し合っていました。

正午前に若侍がそれとなく邸にやって来まして、

「後藤殿、恐悦に存じます。何も変った事はござりませぬか」

「いや、別段子細も御座らん」

「左様ですか。ではまた伺います」

と、言って帰っていきました。

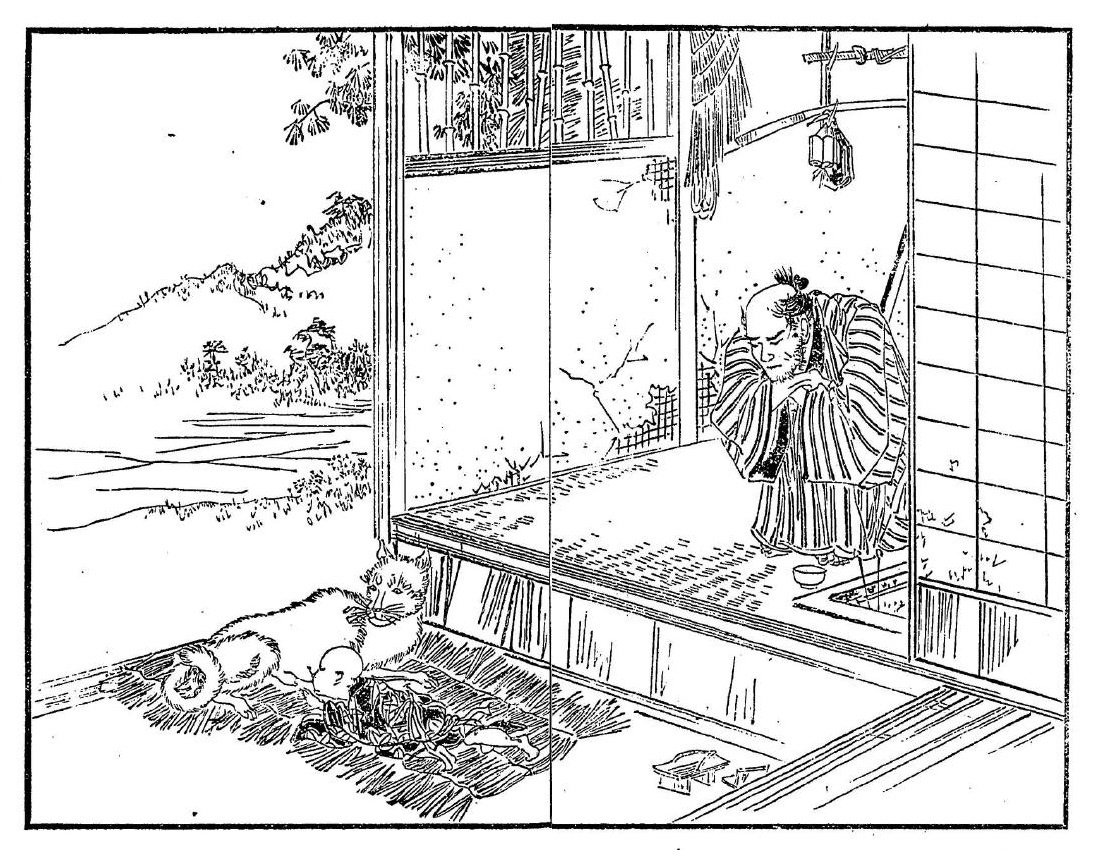

小源太は、

(やはり、この屋敷は唯の屋敷ではなさそうだ。だから仲間も泊まらず奉公人も来ないのだ。さぁ何が出るのだ)

と、心待ちにしていますと、五日目の晩、寝むっているとガラガラっと揺れ、

(さては、…)

と思いましたが、別に何も出ませんでした。

六日目の朝、

「お頼み申します」

との声に取次ぎが出ますと、見知らぬ男が、

「私は熊田の段六という百姓で御座います。御当家に奉公人が入用だとお聞きし伺いました。草履と草鞋を作らせて頂き、御飯さえ頂ければ、御給金は入りませんので、使ってください」

「少し待っていろ」

といって、仲間は奥へ行き、

「旦那様、只今、えぇ熊田の段六という百姓が参って、当家に奉公したい、それに、御飯さえ頂ければ、給金は入らないと言っております。如何致しましょうか」

「それは有難い。年は幾つ位だ」

「左様で御座いますね。三十ばかりの大きな男で御座います」

「へーそうか。早速、これへ連れてまいれ」

「畏まりました」

と、暫くして段六が上って来たので、

「お前が段六か。今取次ぎから聞いたが、無給というは困るので、相当の給金は遣わそう」

「いえ、もう御当家なら手前の方が給金を差し上げたい位でして、失礼ながら御当家は化物屋敷との評判なので、私は化物さえ見られれば良いので御座います。見料だと思って下さい」

「妙な奴だな。兎に角ここにいてくれ」

段六は実にまめまめしく働いた後、夜になると草履と草鞋を作ります。これがまた好評で、日に三足だけですが、すぐに売れてしまいます。

「草鞋や草履を作るために生まれたようだ」

と、言われる度に、

(いやな者に生まれたものだ)

と、思っています。

段六が奉公を始めて二日目の晩、草鞋を作っていますと、夜の九ッ(午前零時)時分に、チョコチョコと身の丈二尺(六十㌢)斗りの、目も口も何もない『のっぺらぼう』の者が段六の側へ出て来ました。

(おやおや出たな。妙な面をしている。これは奇妙だ)

と、思いながら見ていますと、ヒラリとひっくり返りまして、二尺程もある舌を出し、段六の頭をペロリと舐めます。イヤに生暖かく気持ちが悪いので、

「酷い奴め。舐めやがって」

というと、その内に化物は消えていました。

夜が明けて、主人の小源太に、

「夕べ、これこれこんな奴に頭を舐められました。いや、とても暖かい舌で御座いましたよ。今夜はどんな奴が現れるか、楽しみでお御座います」

と、呑気そうに話しました。

その晩は女の生首が転がってゲラゲラと笑いました。イヤー、恐ろしいの恐ろしくないのって、身の毛がよだってきますが、段六は相も変わらず平気な顔で仕事をしています。

その明晩になると、三越入道がカマスような口を開けて、段六を頭から食らおうとしますが、これも平気な顔で仕事をしていて、これでは化物の方も張合いがございません。

五日目は晩になっても、何も出ないので、

(さては、化け物め。張合いをなくして、今夜は日曜か)

と、思っていると、腹が痛んで来たので雪隠にいき、用を足して出ようとすると、四方一面が壁になっています。

(おや、ここから入ったはずだが戸がないぞ。壁になっている。これじゃ出れねえや。化け物め、詰まらねえ冗談をしやがって)

と思い、壁をドンドンと叩いてみますが何も変わりません。あまりに叩いたので手の皮が摺りむけてしまい、仕方なく一晩雪隠の中で夜を明かしてしまいました。

夜が明けると、やっと出ること出来、

「とんだ目に逢わせやがって」

と、段六は小言をいいながら昼間の用足しを済ませ、夜分になると相も変わらず草履を作っていました。

九ッ半頃に、またシクシクと腹が痛くなってきましたので、雪隠に行く前に、

「よし、今度は藁を叩く才槌を持って入ってやる。壁になったら叩き壊してやる」

と、いいながら、雪隠に入って用を足しますと、

「やれ、いい気持ちだ」

といってる内に、やはり戸がなくなっています。持ってきた才槌で叩きますと、ホンホンと少しも木のような音がしません。仕方がないので、才槌を持って四方八方を叩き回っている内に、夜が明けていました。

流石の段六も二晩でヘトヘトになってしまい、

小源太に向って、

「旦那様、二晩も雪隠の中に閉じ込められ、どうすることも出来ませんでした。仕事は出来ないし、ちっとも寝むる事が出来ません。どうか御暇を頂戴致しとう御座います」

「まぁ待て、然らば俺が雪隠の中に入って様子を見届けてやろう」

「左様で御座いますか。それじゃ、試しに入って御覧くださいな」

「分かった。様子を見てやろう」

その晩は、小源太が雪隠に入りましたが変りはありません。

「段六」

「ヘイ」

「何ともないから入ってみろ」

「ヘイ」

「壁にも何にもなりはしない。大丈夫だから入ってみろ」

「ヘイ、それじゃ入ります」

といって、段六が中に入りましたが何事も起りません。段六は、

「旦那おかしいですな。壁になりません。不思議です。妙ですよ」

と、独り呟いています。

小源太は、怪物が出れば退治してやろうと思っていたのですが、別段、怪しい事は起こりません。これは小源太の身に不思議な力がありまして、怪物も手が出せないからなのでございます。

段六はその後も奉公大事と努め、小源太は上の受けが大変良く、その内に五十石が加増となり都合百五十石となって、これも大事な奉公を努めてございます。

ある日、小源太の評判を聞いた、番頭の服部五右衛門から、

「娘のおみえを女房にしてほしい」

との申し込みがあって、吉日を撰んで夫婦となり、間もなく一人の男の子が生れました。しかし、その子は七日目に死に、続いて妻のおみえさんも亡くなってしまいました。実に気の毒千万でございます。

では、この後藤小源太という人が、どうして怪物を悩ます事が出来るのか、不思議な力とは…、についてご説明致します。

小源太の祖父、後藤左源太は大名家である金森出雲守に仕えておりました。しかし、太閤殿下の不興を買いまして、お家御取潰しとなり、家来でありました左源太の忘れ片身、後藤右源太は落魄しまして、飛騨の国、高山にあります石ヶ岳という所で猟人をしておりました。

右源太夫婦の間には子供がなかったので、男子を得たいと神に祈願をしますと、女房のおみえさんは四十三才にして懐妊されまして、夫婦は大喜びで出生の月を心待ちにしておりましたが、十月経っても、十一ヶ月経っても生まれませんでした。

十二ヶ月目にやっと、ヲギャー、と産声高く生まれたのは、玉のような男の子でございます。二人は大喜びでございましたが、その喜びも束の間で、三日目におみえさんは血が上ったか、亡くなってしまいます。出産というのは女の生涯の大難といいますが、それに違いはございません。

生れて三日目に母に死なれ、残された子供に、右源太も実に困ってしまい、今日ならばミルクがあるとか、何がいい、などと言えますが、当時はそんな物はありませんので、殆ど当惑しながらも、貰い乳をして育てるしか方法はございませんでした。

夜分になると子供は泣きます。

『あぁ、今までのように子供がいなかったなら、心配することもなかったのに…』

と思い、また、

『生れたてのこの子を飢えさせ、死なす訳にはいかない』

と、涙をこぼしながら、毎夜貰い乳をして歩いていました。実に哀れな有様でございます。

生れて十四日目の事、無情に降る雪の中を、右源太が子供を懐中に入れてやって来たのは、猟師仲間の家でした。門口に立って、

「お頼み申します。もう寝なすったかえ」

と、いいますが、

「お梅や、右源太さんが来たぜ。子供に乳をやりねえ」

「うるさいよ。あんなビービーいってるガキは育ちやぁしないよ。寝たふりをしておいでよ」

不実の女もあったもので、返事をさせません。

右源太が再び、

「清次郎さん、モシモシ」

と、いいますが、

「お前さん開けてはいけないよ。黙っておいでよ」

と、言われた清次郎は空鼾をかいています。

右源太は、

『あぁ仕方がない。今宵がこの子の寿命の尽きる時節の到来なのだ』

と、乳貰いの事なので門口を強く叩く訳にもいかず、諦めてとぼとぼと家路につき、我家に帰った頃には、子供も泣き疲れて眠っております。

その顔をしげしげ眺め炉端に座り込むと、

『なんて情けないことか』

と嘆き、ふと下を見ますと野白という白犬がいます。この犬は我家で四年も飼っている牝犬で、最近子を三匹生みその内二匹は死にましたが、一匹は残っていてその子に乳を飲ましています。

右源太は、仔犬が旨そうに乳を飲んでいるのを見て、

『畜生を羨むとは情けねぇが、畜生の児はああやって乳を飲み、お袋と寝ているというのに、この小僧は泣き疲れて寝てしまうとは可愛そうじゃないか。今夜、この子は死ぬに違いねぇ。思えば不憫な子供だ。まだ生まれてから十三日しか経ってねえというのに』

と、思いました。 すると、仔犬がキャンキャンと啼いており、よく見ると、野白が仔犬を後足で蹴り返しています。

「これ、野白邪見な事をするな。自分の子だろう。可愛がってやれ」

といっても、野白は仔犬が啼くのに構わず、のそのそ上って来ます。

「シッ畜生、何だって上がって来るんだ。シッ、上ったらいかん」

と払っても、野白は構わず右源太の前へピタリと座り、人間なら両手を付くようにして、まるで、

「私の乳を貴方の子供に飲ましてやりたい」

と、いうかのように、両眼に涙を浮かべ、我が子がああやって啼いているのに構わず、そこへ来ましてちゃんと前足を折って座りました。

「あぁどうも仕方ない。どうせ助からねぇ命だ。腹一杯乳を飲ませしてやってくれ」

と、子供を渡しますと、野白はまるで女親が添え乳をする様にごろりっと横になりまして、乳を飲ませています。 小僧が無我夢中で野白の乳を飲んでいるのを見て、右源太は涙を流し、

『あぁ、情けねぇ。俺も浪人となって、今でこそ猟師になっているが、元は由緒ある武家だ。我子に犬の乳を飲ませるとは、仏説にいうこれも因縁因果だろうか』

と、涙をこぼしているうちに、小僧はスヤスヤ寝ています。 キャンキャンと啼いても構ってもらえず、放って置かれた仔犬は、それっきりで死んでしまいました。

野白は恩返しの為か、子供が泣けば出て来ては乳を飲ませており、実に人間も及ばない位の情愛でございます。 すると、子供は四日ほど犬の乳を飲んだだけで、いやぁ肥るの肥らないのって、クリクリに肥りました。これを見た右源太は、

「死なねぇのかな。何んぼ何でも犬の乳を飲して育てたとあれば俺の恥だ。折角こうも丈夫になったのだ、殺す訳にもいかず情けない」

と、一人呟きました。

御宮参りの頃には、もうすっかり肥りまして、五十日も経つと、尋常の子供とは比べられないほど寒さにも強く、肉付きも良くなっています。

野白はというと、相変らず右源太が寝ると裾の方にゴロリット寝ていて、子供が泣くと乳を飲ませています。

ある日の事、門口から、

「右源太さん、ご無沙汰しております」

「いやぁ、これは清次郎さんよく御出で下された」

「ちっともお前さんが乳を貰いに来ないので、女房も『どうしたんだろう』と、心配しているのだが…、おや、坊やは大層大きくおなりになって」

「はい、先月の雪の降る日に、たまたま行暮れた御出家が『どうか一晩泊めてくれ』と、いうので泊めてあげると、夜中に子供が泣きまして『乳のないというのは、やれやれ気の毒な事だ』といって、マクリの中に薬を二品入れて飲ませながら、『乳を飲むよりも肥るよ。それに毒気もなくなっていいよ』といい、私にその薬の調合方法を教えてくれましてね。それからその薬を調合して飲ませていると、これはもう誠に毒気もなくクリクリと肥りましてな」

「へー、そのマクリの中に入れたというは、どんな薬なんだい。俺にも教えてくれないか」

「それが、それを教えると目が潰れるというんだよ。堪えてくれ」

「それは剣呑な薬だ」

といって、怪訝そうに帰っていきました。

その後の事でありますが、

「おい右源太さん。お前さんもいつまでも独りでいちゃぁ、何かに付けて不都合だろう。どうだい、奥さんを持ったら、失礼だが子供がなければ、独り者も気楽でいいだろうが、五十日ほどにしかならない子供を一人置いて山へ行くのはどうだろう、留守居かたがた子供の世話をしてくれる心立の良い女を世話しようじゃないかぇ。誠に心立の良い女だ。尤もお前さんも四十六におなんなさるので、花嫁を貰うという訳にはいかねえ。どうせ出帰り者だ、どうだい貰う気はないかぇ。年は三十六、小造りなちょっとしたいい女だ」

「結構ですな。子供の面倒さえ見てくれるのならば、それが何よりで」

「それは大丈夫、屹度面倒を見るよ」

『人は娶るに仲立ちを持ってす』との仮令、仲人がいて結婚した夫婦の間柄というは、親密な仲にも境界があって、なんとなくそこに礼があるようでございます。

「野白や、お前が乳を呑ませてくれたお陰で、小僧が大分肥って来たが、小僧と俺と二人ならどんな事をしても良いが、今度世話してくれる人があって、今夜俺の所へ女房が来ることになった。

そこでだが、お前が何時ものように座敷に上がって、あの小僧に乳を飲ませているとな、犬の乳でこの子が育ったと、人の噂になれば俺の恥だ。お前の親切は忘れねえが、もう座敷には上がるな。その代わり俺がお前を飼い殺しにしてやるから、良いな」

と、顔を撫でてやると、野白は、

「人間に近いか」

というので、

「そうだ」

というと、納得したようで、下に降りて行きました。

その夜になると、仲人が嫁を連れて来まして、三々九度の盃を済ますと、宵の内と帰ったので、

二人は寝屋に寝込んでいましたが、夜の彼是九ッ半と思われる頃に嫁殿が目を覚ますと、坊やがいません。明りはすかっり消えていて、暗闇の中手探りで探してみると、枕元で寝ています。

「おやまぁどうして、この子はここへ出たのかしら、私が来た早々風邪を引かしては、右源太さんに済まない」

と、布団に引き入れようとしますと、もじゃもじゃしたものに触り、

「もし、お前さん」

「えぇ、吃驚した。なんだ」

「早く起きておくれ。枕元に坊やがいるがね。その傍になんだかもじゃもじゃしたものがいるよ」 「なに…」

と、右源太は、

「あれ程言って置いたのに。畜生、乳を呑ましたな」

と、呟いた。

「早く明りをお点けよ」

「今点けるから」

と、右源太は火道具のある所は知っているが、わざとあちこちを探すふりをして、

「しっ、畜生」

「何を言っているのだよ。早くおしなよ」

その内に女房が明りを点けてみると、犬が座敷に上がっていて、その傍に子供が寝ています。

「畜生降りろ、お前さん犬だよ」

「犬かなぁ」

「何を言っているのだよ」

「野白あっちへ行け。畜生め」

と叱ると、犬はのしのし降りて行きます。

翌朝になると、女房が、

「あの、お前さん。一寸行く所があるので」

といい、朝食も食べないで真っ直ぐに仲人の家に行き、

「私は一晩で懲り懲りだ。とても勤まらないよ」 「そんなか…」

「なにを言っているのだね。そんな理由じゃないがねぇ。右源太さんは奥さんが死んでしまって、肌淋しいものだから、あの、野白という犬を奥さんにしていたんだよ。その証拠は、夕べあの犬が子供に乳を吞ませていたんだよ」

「へぇ…、うぅん」

「私だって、犬の奥さんの所にいるのは嫌だよ。半九郎さん、暇を貰っておくれよ」

「成程、犬を女房に、へぇー」

「妙な事があるものだねぇ」

「分かった、それとなく頼んでみよう」

早速、右源太の家に行きまして、

「さて、右源太さん誠に済まないが、私が世話した夕べの女が今朝来て言うには、どうもその、勤める自信がないと言うんだ。何にも言わずに暇をやってくれんか」

「暇をくれ、と…。分かった。承知した。ただし、一晩でも抱き寝した女だ。これは甚だ少ないがどうか帯でも買ってやっておくんなさい」

と、金を二分出しました。

仲人は気の毒そうにそれを受取り、当人の処に行くと、委細の話をして二分の金を渡ました。

すると、当人も右源太の処へ来まして、

「右源太さん、いろいろ有難う御座います」

と、礼をいって出ていく際に、土間に寝ていた野白に向い、

「野白や、お前の面倒を見てやろうと思っていたが、少々理由があって、ここにいる事が出来なくなった。だから、お前さんが今まで通り皆の面倒をみてやっておくれ」

といって、握り飯を二つ、鼻っ先に置いて出て行きました。右源太は、

(仕方がない)

と、諦め、

「もぅ女房は持たねえ。何んにしろ、明日の炊き物でも拾ってこようか」

と、野白に子供を頼みまして、山に出かけて行き、八ッ半(午後四時)時分に宅に帰ってみますと、野白が下にいません。座敷に上がってみますと、二枚折の屏風がぶっ倒れていたので起してみると、

(こは如何に)

野白が真青になって血を吐き死んでいます。

吃驚した右源太、

(子供は)

と思うと、死んだとも分らずに犬の乳に噛り付いて寝ています。抱き起こすと目を覚まして、にこにこと笑っています。

「ははぁ、先刻の握り飯にマチンとか、何とかいう毒を入れて喰わせやがったな。野白や、これも因縁だ。堪忍してくれ」

と、人に回向をするように念仏を唱え、翌日、寺の敷地に懇ろに埋めてやりました。

その晩の八ッ(午前三時)頃、子供を抱いて寝込んでいた右源太の枕元に、手を突いた一匹の犬が現われ、

「旦那様、野白で御座います。貴方の子供に乳を飲まして、お育てしましたからには、何時までもお側にいたいと思っていましたが、そうはなりませんでした。

しかし、坊ちゃんが成長するまでは、影身に添ってお守りいたします。それに人の目には分りませんが、此の世の中には古狸・妖怪の変化がいますが、私の乳を呑んで育った坊ちゃんは、犬の目と同様にどんなものでも明らかに分ります。

また、いよいよ分からない事が御座いましたなら、私がこれから申し上げる歌をよく覚えていて、坊ちゃんが御成長の暁によおくお話なすって下さい。この歌を唱えればどの様な変化でも本体の見えない事は御座いません。その歌というは、『ざんがいの身の性来を引くからは、心に心心して見よ』です。これを書き付けて置いて下さって、坊ちゃんにあげておくんなさい」

と、言ったかと思うと、パット消えてしまいました。

(妙な夢を見るものだ)

と、右源太が傍らを見ると、子供は目を覚ましてニコニコしています。

野白が死ぬ時にあった屏風に血が付いていましたが、よく見ると、その血が今、夢で野白がいった、『ざんがいの身の性来を引くからは、心に心心して見よ』と、書いてあるようにみえます。

(さては野白が夢に告げてくれたか。小僧が成長したら見せてやろう)

と思い、直ぐにこれを書き写して、戸棚の奥にしまいました。

さぁ、この子の丈夫な事といったら、少しも虫気がなく、六才になるかならぬかで、もう並の子供の十二才位の力があって、近所の人も驚く程でございます。

七つの時、右源太が山へ狩に連れていって、日が暮れたので山から帰る途中、突然小僧が、

「お父さん、足元に蛇がいるぜ」

というので、

「この暗いに分るものか」

と、言い返しますと、

「本当にいるよ。お父さんには分からないかい」

といって、小僧が棒を突っ付くと、蛇はニョロニョロと藪の中に入っていきました。

(成程、これは妙だ)

と、右源太が思っていると、

「あぁ、足元に虫がいるよ。お父さんの目は暗い所では分からないのかい。不自由の目だな」

と、言ったので、

「誰だって暗い所では分らないものだよ」

と、言い返すと、またもや、

「いやぁ、向こうの木に鳥がいる。捕まえてやろうか」

というので、

「よせよせ、何か、お前には夜目が利くのか」

「当り前さ、誰だって夜目は利くよ」

と、言ったので、右源太は、

(此奴はワンワンの乳を呑んだから夜目が利くのだ。大変な奴だ)

と思い、隠して置く事でもないので、小僧に身の来歴を話して聞かせました。

この小僧こそが、後に菩提寺で古狸を斬ます、後藤小源太と名乗る豪傑でございます