道なき土地に道を拓く 古代の道路

邪馬台国と言われていた時代、およその国間移動は船で行われていた

日本の地の多くは山間で海に迫り、平地は川の周りのみに存在して、灌漑が未熟な平地は常に川が蛇行して沼のように安定しない

しかし乾いた平地とか砂漠とかでは無いので稲作に適し生活の基盤=ムラ形成の要素となり得た

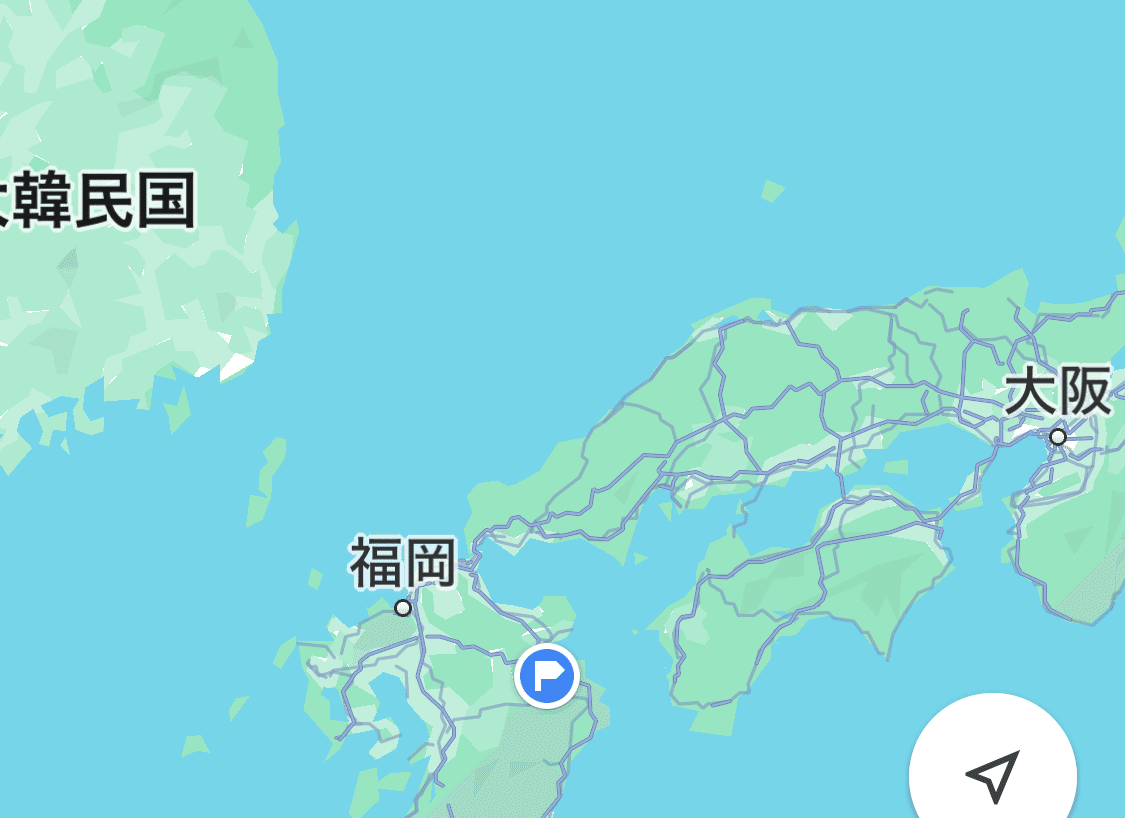

九州北部に上陸した倭人は、球磨族との戦いを強いられていたが、出雲宍道湖あたりに上陸した倭人は、土地は貧しいが敵がいない分、安定して山陰地方の海沿いに拡大することができ、その勢力は列島で最も多かった

しかし、交通を海のみに頼るわけにもいかず、大陸のような道を作りながら、この勢力を東西に伸ばす必要があった

出雲のヤマトの勢力は現在の出雲・松江を中心に、西は石見、東は若狭湾まで及んでいた

まずは西へ西へ主要な集落をつなぐ道を開いていった

この道が後の山陰道となり、近代には国鉄の山陰本線が轢かれる元の道となる

山が海に迫り崖しかないところは思い切って迂回する

すると、船では遡れない細く急流のある川しかない内陸にも肥えた土地を見つけられた

ムラを作り、道を繋いで、二つの目的のために西へ西へ向かった

まずは西のヤマトを球磨族の攻撃から救うため

西のヤマトが育成する馬を安全に山陰地方に移動させるため

山を拓き小さな川には橋を渡して軍馬が移動できる幅広い街道を敷いていく

そして長門の彦島までたどり着いた出雲のヤマトは大軍を率いて九州に上陸した

平地は既に九州のヤマトがムラを拓いていた

が、戦闘に長けた球磨族に食糧庫を襲われたりムラごと占領されたりしていた

球磨族の拠点は山中のため、騎馬戦は不可能

青銅の刀剣や弓矢での戦いは伯仲していた

そこにヤマタノオロチから鋼のタタラ場を引き継いだ出雲のヤマトが、切れ味の鋭い刀剣や鏃を備えた大軍勢で乗り込み、球磨族を深く追いやり、瞬く間に九州のほぼ全土がヤマトの配下になった

この出雲・九州のヤマトが中心となって倭の国が整備され、奈良へ還都するまでの弥生後期から古墳時代の主役となる

いいなと思ったら応援しよう!