なぜ20代で大企業や行政と共創すべきなのか

こんにちは。きびです👋

先日、世代や属性を超えて社会的意義のある共創を増やしていくための研究プロジェクトを立ち上げました。

この記事はその背景にある、なぜ「次世代との共創」が日本における課題なのか、そして、なぜ20代で大企業や行政と「共創」すべきなのかについて書きました。

日本が抱える課題

組織、専門性、性別、宗教、地域…

世界には様々な分断がありますが、「世代」はデジタル化が進む現代において、大きな分断です。実家の祖母より、オンラインで繋がる同世代のブラジル人の友達の方が価値観が近かったりすることもあるかもしれません。

そして、日本においてこの課題はもはや若者の問題ではありません。

世界で人口増加が進む中、日本は少子高齢化が進みます。

たとえば、これからの社会を担う新しい価値観として注目されるZ世代は、2020年の人口ピラミッド世界平均でみると、全人口における割合は20-24歳で男4.0%女3.8%、15-19歳で男4.1%女3.8%、10-14歳で男4.3%女4.0%ですが、一方日本では、20-24歳で男2.4%女2.3%、15-19歳で男2.3%女2.2%、10-14歳で男2.3%女2.1%となっており、比較すると、日本は世界平均の半分に近いほどZ世代が少ないことがわかります。

※Z世代:1996年~2012年に生まれた消費世代区分のひとつ。2020年のデータを見ると世界の全人口の約3分の1をZ世代が占め、その影響力がマーケターをはじめ、世界で注目されている。

世代交代による新しい価値観へのアップデートが困難な日本

有名な話ですが、天動説から地動説に変わった最も大きな理由が世代交代だと言われているように、社会を構成する世代が変わる事でしか新たな価値観を受け入れる事ができなかったという歴史もあります。

※論理的に地動説を理解した世代が台頭した事で、総数としての地動説派が増え、相対的に天動説派が減って価値観の変容が起きたこと。ヴァチカンが地動説認めたの1992年って聞いてびっくりした。最近。

つまり、新しい世代が減っている今の日本では、世代交代による新しい価値観へのアップデートにとても時間がかかってしまうのです😭

日本において「次世代との共創」は価値観のアップデートを健全に加速させるために、社会全体で本気で取り組む必要のあるテーマだと考えます。(まじで)

そして、大企業や行政等の組織は、その構造上、権威や権利が上の世代に集中している分、新しい価値観へのアップデートが起きづらいことを自覚していかなければなりません。

たとえば、今回のコロナ対応でも、台湾をはじめ諸外国と比べてデジタル化が遅れていたことが顕著になったように、気付いた頃には世界からおいていかれているかもしれないし、組織の外でいろいろなことができるようになった今、次の時代を担う優秀な人材が抜けていくことは企業の持続可能性にも大きく関わってくるのではないでしょうか。

一方、これからの時代をつくる若い世代も、上の世代が意思決定の中心となっている大企業・行政・大学のような影響力の大きいステークホルダーを切り捨てて、自分たちだけで突き進むのではなく、彼らをうまく巻き込みながら、より大きなインパクトを生み出していく必要があると思います。

「目的共有型の共創」の重要性

そうは言いつつも、「大企業の人とはなかなか話が通じない・動きが遅い・偉い人に潰される」「若者の考えることはよくわからん・経験がない・スケールが小さい」といったコミュニケーションの溝を私自身も肌で感じています。

近年、ESGやSDGsなど社会からの要請もあいまって、企業は社会性を重視した共創に取り組もうとしています。これはとってもいい流れ。

でも、実際にはお互いの利害関係ベースの協業どまりで共創に至っていない例が少なくありません。たくさんWSはするものの自分ごとにならず、話しただけになってしまいがちだったり、尖ったアイデアが丸まってしまって結局世の中に出て行くものは代わり映えしないものになってしまっている。そんな経験をたくさんしてきました。

一方、同世代の実践者たちを見ていると、クラファンやECサイト、SNSでのブランディングなどデジタル化の発展により、自分たちでできることが増えているものの、視野の広さやスケール感など企業や行政と組むことで既存の枠組みを超えられる可能性があると感じるものもたくさんありました。

お互いに自分たちのできることを提供しあって、社会にすでにある取り組み同士がより良い関係を築けたら、世の中変わっていくかもしれない。

分断を超えて共に未来をつくる切り口として、現状の縦割り型かつ利益ドリブンで行う協業ではなく、「想いをベースにフラットな関係で共に創る目的ドリブンの共創」のあり方が必要であると考えています。

目的ドリブンの共創が社会に実装されていくには、フラットな関係を前提として、一人ひとりが「もっとこういう世界の方がよくない?」という考えをもち、自分の利だけでなく相手や社会全体のことを尊重しながらプロジェクトや事業でこの感覚を共有しながら小さくても実行していくことが大切です。

私たちはこの目的ドリブンの共創において、重要な要素である人と人の関係、PURPOSE(目的・社会的意義)を重視する人の連帯をPURPOSEHOODと名付けました。

※-HOODとはウーマン・リブの運動の中でよく使われた言葉で,女性解放という大きな目標に従った女性同士の連帯を表すSisterhoodや近隣の人々を指すNeighborhoodなどのように、状態、性質、集団を表す接尾語です。

PURPOSEHOOD プロジェクトの発足

PURPOSEHOODプロジェクト(以下、PPHプロジェクト)は、この目的共有型の共創の必要性を訴え、PURPOSEHOODの連帯を広げるため

大企業の研究部門や共創に取り組む部署、半公共組織にいる2,30代の若手と、その問題意識に賛同した経営層・シニアマネージャークラスのサポートによって発足しました。

PPHプロジェクトのアクションプラン

このスライドは、PPHプロジェクトのアクションプランです。

2020年6月から始動したこのプロジェクトは現在、仮説形成・研究の期間です。

10月後半からこの研究を世の中に発信し、FCAJのメンバー企業および、関心を持ってくださる組織の方に向けて学び合うプログラムを設け、来年度からトライアルの場を複数仕掛けていくことを企画しています。

研究では4つの目標を立てて研究を行っています。

①次世代の価値観と行動の整理

②目的共有型共創の特徴の洗い出し

③世代や属性を超えた目的醸成の実験

④企業とのズレの認識

共感できるところはどこか、同じ方向を向いていても、行動として違うところはどこか、じゃあ一緒にやるにはどうしたらいいのか・・

まずは自分たちで研究をして、伝えられるようにまとめ、それらを発信し、共感できる部分を作っていきつつ、溝のある部分をどう埋めていくかを議論していきたいと思っています。

そして、その先には大企業と次世代を担う想いのある実践者が目的意識を共有しながらそれぞれの役割を果たしていく機会を作っていきたいと思っています。

パーパスモデル

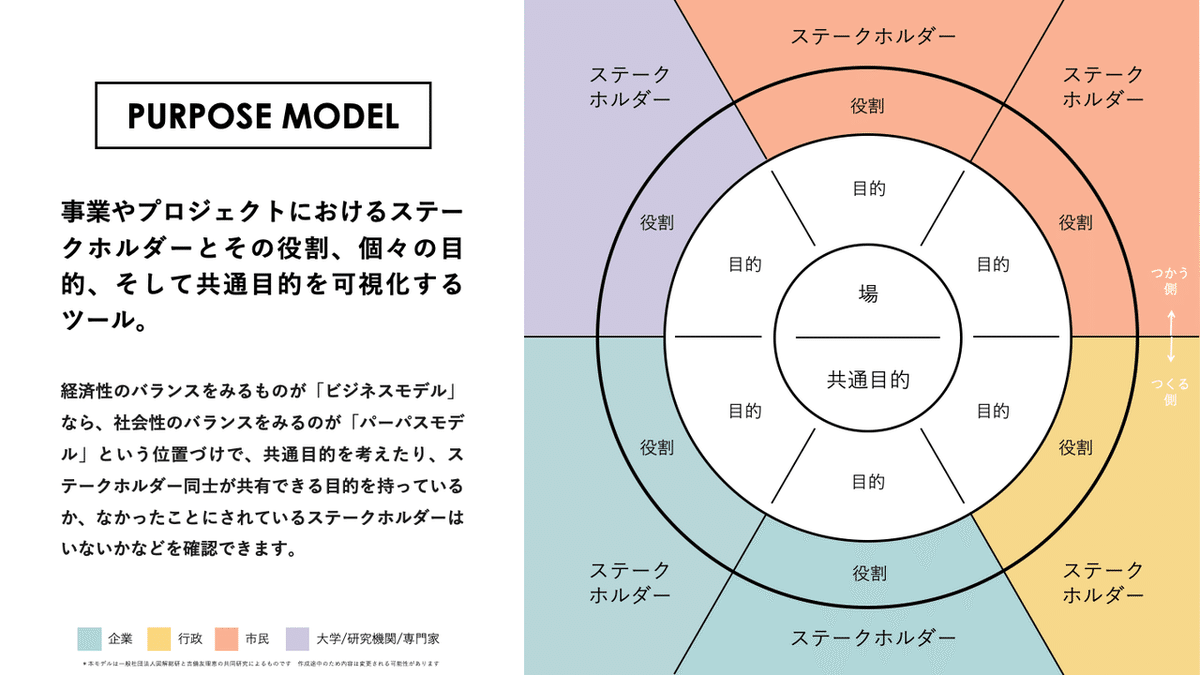

ケーススタディでは、前回の記事で紹介した【パーパスモデル】を使用しています。

組織として目的共有型の共創プロジェクトに取り組むため、事例の分析に使用している目的の共有は何か、無かったことにされているステークホルダーはいないか、などを可視化するモデルです。

最後に

もっと

「こういう社会の方が良くない?」を目指すのが当たり前で、

目の前の人を尊重して接することが当たり前で、

プロジェクトや事業の意義を共有していることが当たり前で、

なかったことにされるステークホルダーがいない、そんな世界にしたい。

一人では無理かもしれない。だから、この考えを大切にする人たちの連帯を、ムーブメントに。そう願ってこの研究を始めました。

このプロジェクトに関するお問い合わせ

本プロジェクトは一般社団法人FutureCenterAllianceJapanから派生したプロジェクトです。下記お問い合わせフォームにご連絡を頂くか、当方のTwitter等でお声がけ頂ければと思います!

パーパスモデルのnote書いた〜〜〜🎉🎉🎉

— きびゆりえ|人と場と目的をつなぐ (@kibiyurie) July 31, 2020

初note!!!

共通目的を可視化するためのツール「パーパスモデル」4事例|https://t.co/ybazprZFpj#パーパスモデル pic.twitter.com/bWp6aRTSb7

いいなと思ったら応援しよう!