《 #IKIトレ 》メンタルを見える化!『入力・処理・出力』モデルで心を理解す

こんにちは!Yoriyoiライターのカゲキンです。このシリーズ「メントレの #IKIトレ 」では、バーチャル活動者の皆さんが直面しやすいメンタルの課題について、解決のヒントをお届けしています。

今回のテーマは、「メンタルを見える化!『入力・処理・出力』モデルで心を理解する」方法についてです。心を構造的に捉え、自分の性質を理解することで、より楽しくバーチャル活動を続けるためのポイントを探ります。

前回の記事

心を理解する第一歩は「構造を知る」こと

私たちの心がどのように働いているか、具体的に考えたことはありますか?多くの人は、自分の心を抽象的に捉え、「調子がいい」「今日はダメだ」と漠然とした評価をしてしまいがちです。しかし、メンタルの課題を改善するためには、心の「構造」を知り、整理することが大切です。

心を「入力」「処理」「出力」の3つの要素に分解して考えると、それぞれの段階で何が起きているのかを理解できるようになります。このシンプルな枠組みを活用して、自分の性質を整理してみましょう。

メンタルを「入力」「処理」「出力」の観点で理解する

心の動きをコンピュータに例えると、「入力→処理→出力」というプロセスで整理できます。それぞれの段階でどのような特徴や課題があるのか、以下に具体的な例を挙げて説明します。

処理されたものが再び入力として影響を与える

心の仕組みはシンプルな直線ではありません。

「処理」や「出力」されたものが再び「入力」に影響を与え、循環する構造になっています。このため、どこかに課題があると全体に波及しやすく、負のループに陥ることもあります。

例えば、「メンタルが弱い」「メンタルが良くない」と感じる人も、実際には「入力」「処理」「出力」のどこかに原因や構造的な原因があり、その特徴を理解することで改善の糸口が見つかるかもしれません。

入力に問題があると思われるケース

「入力」とは、外部からの刺激(視覚、聴覚、触覚など)や、内部からの感覚(内臓感覚、空腹感、自己対話、意識など)を指します。この段階で特有の性質を持つ場合、それがストレスの要因となることがありますが、同時にそれは潜在的な強みでもあります。

1. 五感が鋭敏すぎる & 感情との結びつきが強い

良くない例

騒がしい場所で周囲の音や光が気になりすぎて、集中力が途切れてしまう。

感動的な映画を見て感情が揺さぶられすぎ、その後しばらく引きずってしまう。

背景

五感が他人より敏感な人は、色彩や音、香りなどの外部刺激を通常以上に強く感じます。また、これらの感覚と感情が深く結びついている場合、心が過剰に反応してしまうことがあります。

ワンポイントアドバイス

刺激が少ない環境を整えることから始めましょう。例えば、ノイズキャンセリングヘッドホンや遮光カーテンを活用する。

自分にとってポジティブな感覚体験を増やし、それを記録しておくことで、「良いインプット」の比率を高める習慣をつける。

2. 内臓感覚が強い人

良くない例

ストレスで胃が痛くなり、その不快感がさらにメンタルを悪化させる。

緊張すると動悸が激しくなり、どちらが原因か分からなくなり混乱する。

背景

精神と身体が密接に結びついている人は、ストレスや感情の揺れが体調に影響を及ぼしやすい傾向があります。その結果、身体的不調が精神的不調をさらに悪化させる悪循環が生まれます。

ワンポイントアドバイス

まずは体を温めたり、深呼吸をして身体を整えることを意識しましょう。入浴やストレッチが効果的です。

身体の状態を日記やアプリで記録し、自分の心と体の連動性を観察してみてください。

3. 自己対話が強い人

良くない例

頭の中で「自分はダメだ」と繰り返し、自己否定が止まらなくなる。

問題について考えすぎて、何も進展せず疲れ果てる。

背景

内言(心の中の声)が活発な人は、物事を深く掘り下げる能力を持つ反面、自分に向けてネガティブな対話を続けてしまうことがあります。

ワンポイントアドバイス

思考を書き出すジャーナルを活用し、内言を視覚化することで冷静に整理しましょう。

良い記憶を増やすために「思い出アルバム」を作ると、ポジティブな内言を引き出すトリガーになります。

自分以外のテーマに集中する時間を持つことで、自己対話を軽減することも役立ちます。

4. 意識が散らばりがちな人

良くない例

重要でない情報を次々と拾ってしまい、頭が疲れてしまう。

同時に複数のことを考えすぎて、物事を進められない。

背景

意識が広範囲に向かいやすい人は、多くの情報を取り入れることが得意ですが、過剰になるとストレスや疲労につながります。

ワンポイントアドバイス

意識を集中させる習慣を持つために、タスクを1つだけ選び、タイマーを設定して取り組む。

自分に似た性質を持つ人の方法を参考にし、一つずつ試してみましょう。

5. 入力過剰

良くない例

SNSやニュースサイトを常にチェックし続け、情報が頭に溢れてしまう。

他者の発言や感情を必要以上に受け取り、自分のエネルギーを消耗する。

背景

現代社会では膨大な情報が常に溢れています。入力過剰の状態に陥ると、情報の取捨選択が追いつかず、メンタルへの負担が増します。

ワンポイントアドバイス

情報を受け取る時間を制限し、特定の時間だけSNSやニュースをチェックするようにしましょう。

ニュースは実はあんまり大事じゃないと唱えましょう。

瞑想を取り入れ、呼吸に集中し、一度入力をリセットしましょう。

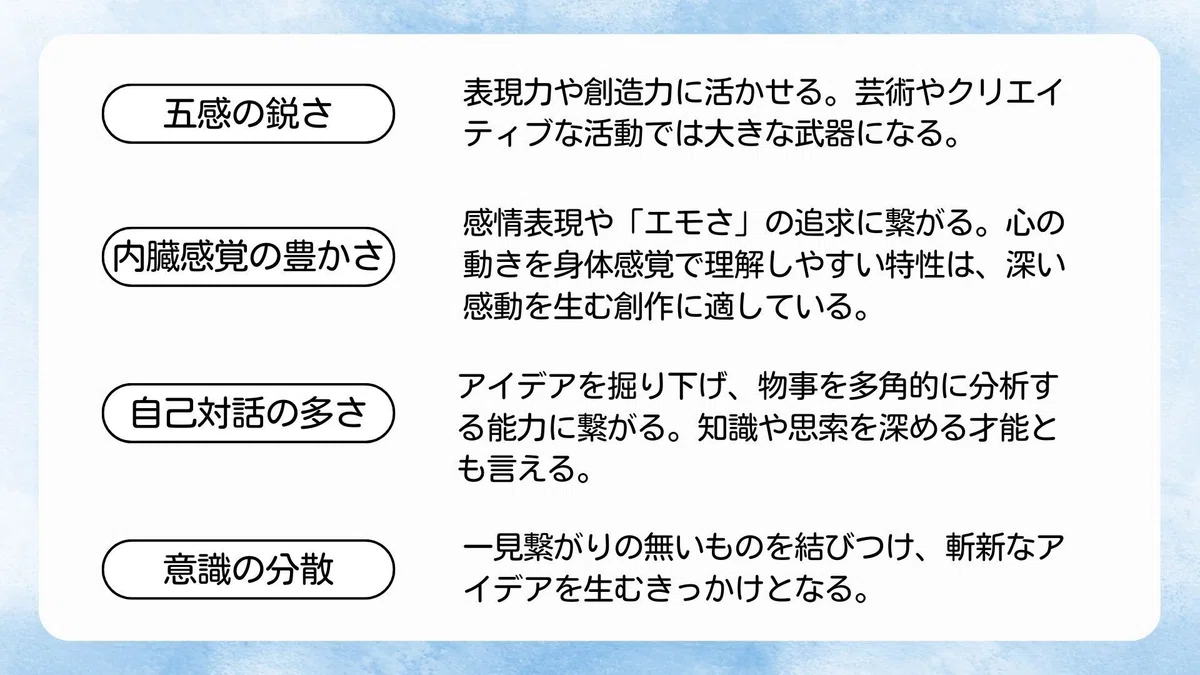

鋭敏な入力は一長一短

敏感な入力特性を持つ人もいれば、鈍感な特性を持つ人もいます。一般的には鈍感さが「安定」「タフネス」として評価されることが多いため、鋭敏な特性を持つ人は「生きづらさ」を感じやすいかもしれません。しかし、それらの性質は弱点であるだけでなく、大きな可能性を秘めています。

例えば、五感の鋭さは表現力豊かなクリエイティブ活動に活かせますし、内臓感覚の豊かさは感情表現ともつながっています。

自己対話が多いことや、反芻が多すぎるというのも、「アイディアを出す」「特定のテーマを粘り強く掘る」「思想を深める」「事柄を分析する」という側面に活かせば強みになります。

こうした武器となるようなものも、それが良くない形で自分に向かうと、自分を殺しかねない凶器になってしまいます。

重要なのは、「自分の入力の性質」を理解し、受け入れ、その性質が自分にとって都合のよく働くようなパターンを見つけ、逆に凶器になりかねない可能性があるということを十分理解しておくことです。

処理に問題があるケース

「処理」とは、入力された情報を解釈し、心の中でどのように扱うかを指します。この段階では、自分の性質が大きく影響を及ぼします。

処理の段階で問題化しやすい特徴やパターンとして、以下のような要素が挙げられます。

1. 自己関連付けが強い

良くない例: 他人の何気ない一言を「自分への批判」と捉え、深く傷ついてしまう。

背景: 内向的な処理の傾向が強く、自分を基準に世界を解釈してしまう。

ワンポイントアドバイス:

「あれ、また自分に関連付けちゃってるかも、いっけなーい!」と、転校生の遅刻シーンのように軽いノリで声に出してみる。内向があまりに深刻になりすぎないトーンにしてみる。

自己関連付けが弱い

良くない例: 他人の諫言を「なんか言ってるなー」くらいで聞いてしまい、人間関係が破綻する。

背景: 内向的な処理の傾向が弱すぎるため、ほぼ内省しない。テレビのニュースのような感覚で聞いてしまう。

ワンポイントアドバイス:

「自分にも関係があることかもなー」「他人事過ぎちゃだめだよな」と唱えるようにする。

3. 反芻思考が止まらない

良くない例: 過去のミスを何度も思い返し、心が疲れてしまう。

背景: 問題を深く分析しようとする一方で、出口が見えなくなる。

ワンポイントアドバイス:

思考を紙に書き出して視覚化することで冷静に整理できます。また、あえて「反芻しても問題なさそうなテーマ」を選び、疲れるまで反芻させるという方法も有効です。

4. 感情処理が過剰

良くない例: 些細な出来事でも感情的になり、頭がいっぱいになる。

背景: 感情と情報が密接に結びつきすぎて、客観的な判断が難しくなる。

ワンポイントアドバイス:

「いろんな感情があるなぁ」と感情そのものを良し悪しで判断せずに受け止めましょう。そのうえで、「この感情を今ここで扱うべきか?」を自問する習慣をつけると整理が進みます。

5. 自動化しすぎる

良くない例: ネガティブな反応が反射的に出てしまい、負のループに陥る。

背景: 無意識のうちに形成された反応パターンが固定化している。

ワンポイントアドバイス:

自分の反応を記録するジャーナルをつけてみましょう。「これ言われるとこうなる」というパターンを把握し、「自動でこう思ったら次にこう考える」という新たな自動化のプロセスを意識的に作っていくことが大切です。「これは本当に事実か、それとも自分の思い込みか?」と冷静に自問する習慣を持つ。さらに、第三者に確認を取ると新しい視点が得られます。

6. 自動化せずなんでも考えすぎてしまう

良くない例: 全ての情報を慎重に処理し、エネルギーを過剰に消費してしまう。

背景: 手動で考えすぎてしまい、必要以上に時間と労力を費やす。

ワンポイントアドバイス:

「こんなにいっぱい考えなくてもなんとかなることが多いさ」と自分に言い聞かせる。考えすぎる自分を認めつつ、「ここは軽く流してみよう」という場面を意識的に作る。

7. 結論を急ぐ

良くない例: 十分な情報を得る前に結論を出し、誤った判断をしてしまう。

背景: 焦りや不安が、「早く決めたい」という心理を生む。

ワンポイントアドバイス:

「あと5分考えてみよう」と時間を区切ることで、追加の情報を得る余裕を作る。短い時間を取ることで、より冷静な判断が可能になります。

8. 結論を出さない

良くない例: いつまでも悩み続け、決断が遅れたり、同じ悩みに多大な時間を費やしてしまう。

背景: 完璧な答えを求めすぎるため、迷いが長引く。答えを出すことではなく、悩むこと自体を目的化している。

ワンポイントアドバイス:

「80点で良しとする」と決め、自分の中で「完璧」を求める基準を緩める練習をしましょう。また娯楽として悩みすぎるのはほどほどにして、「よし、おーわり」と唱えてみましょう。

出力に問題があるケース

「出力」とは、処理された情報が行動や感情として表現される段階を指します。ここでの問題は、他者や環境との関係に影響を及ぼします。

1. 感情の外部表現

良くない例

小さな失敗やストレスで感情が爆発し、周囲に迷惑をかけてしまう。

感情が抑えられず、人間関係がぎくしゃくする。

背景

感情の処理が追いつかず、適切な表現方法が選べないために、過剰な形で出力されてしまいます。

ワンポイントアドバイス

クローズドな場所で発散する: クローズドな場所(例えば、自分専用の日記、プライベートなDiscordチャンネル、特定の親しい人とのチャット)に感情を記録する習慣をつけると安心して吐き出せます。

感情の記録を習慣化: 書くことで感情を整理し、自分自身を客観的に見つめられるようになります。

2. 身体へのフィードバック

良くない例

ストレスや感情が直接体調に影響し、頭痛や胃痛、肩こりが頻発する。

身体の緊張が取れず、疲労感が蓄積する。

背景

感情が身体に反映されること自体は自然な反応ですが、それを放置すると心身ともに悪循環に陥ります。

ワンポイントアドバイス

リラックスする環境を整える: 深呼吸やストレッチ、入浴などの身体ケアを取り入れましょう。

体の感覚を記録する: 日記やアプリで体調の変化を記録し、感情との関連を把握します。

3. 内面への再フィードバック

良くない例

外部に表現した感情や行動を振り返って、「やりすぎた」と自己嫌悪に陥る。

自分の発言や行動を過剰に後悔し、ネガティブなループに陥る。

背景

自己評価が厳しい場合、行動や感情の結果を過度に気にしてしまい、自己否定に繋がることがあります。

ワンポイントアドバイス

ポジティブな側面を探す: 「ここはうまくいった」「次に活かせる」と前向きな解釈を意識しましょう。

自己肯定のルーチンを作る: 寝る前に「今日できたこと」を振り返り、3つ書き出すだけでも効果があります。

4. 行動の変化

良くない例

感情の影響で行動が極端に変化し、周囲に混乱を招く。

ストレスで行動が萎縮し、新しい挑戦ができなくなる。

背景

行動は感情や思考の影響を強く受けるため、バランスが崩れると社会的な関係や自己実現に支障をきたします。

ワンポイントアドバイス

行動の記録を取る: 自分がどのような行動をしているかを記録し、行動と感情の関係を把握します。

小さな成功を積む: 新しい挑戦を小さなステップに分け、達成感を積み重ねましょう。

5. 言葉による表現

良くない例

感情的な言葉が誤解を招き、他人とトラブルになる。

ネガティブな言葉が多く、周囲に暗い印象を与える。

背景

感情の処理不足や焦りが、言葉選びに現れることがあります。また、自分の気持ちを適切に表現するスキルが不足していることも一因です。

ワンポイントアドバイス

一呼吸置く: 発言する前に深呼吸し、「どう伝えれば良いか」を考える癖をつけましょう。

前向きな言葉を意識: 可能な限りポジティブな表現を選び、自己表現に取り入れていきます。

6. 非言語的表現

良くない例

表情や仕草が意図せず相手にネガティブな印象を与える。

声のトーンが冷たく聞こえ、誤解を招く。

背景

非言語的な表現は無意識的なものが多く、感情のコントロールが不十分だと誤解を生みやすくなります。

ワンポイントアドバイス

フィードバックを得る: 周囲の信頼できる人に、自分の非言語的表現について意見を聞く。

客観的に確認する: 録音や録画を活用し、自分の声や表情を確認してみましょう。

7. 自己評価・意味づけ

良くない例

自分の行動や感情に対して過剰に厳しい評価を下し、自己嫌悪に陥る。

自分の成果を過小評価し、モチベーションを失う。

背景

自己評価が低いと、どんな行動や結果もネガティブに解釈してしまい、自己実現の障壁となります。

ワンポイントアドバイス

成功体験を振り返る: 自分の良かった行動や成果を記録し、定期的に見返す習慣をつける。

80点で満足するルール: 完璧主義を緩め、「80点で良し」とする基準を作る。

メンタルが強いと言われる人にもいろいろなタイプがいる

上記のメンタルの構造に着目すると、一般的にメンタルが「強い」とされている人々も、全く同じパターンではなく、実はその人自身の性質や特性が上手く現状にハマっているだけに過ぎません。

逆に他の人の「強み」を無理に真似しようとしても、それが自分の特性に合わないものならば、強くなるのは至難の業です。

一度、一般的にメンタルが「強い」とされる人の特徴をタイプ別に整理し、それぞれの特性がもたらすポジティブな側面とネガティブな側面についても見ていきましょう。

1. 超鈍感タイプ

特徴:

外部刺激や内部刺激に対する感受性が非常に低い。

他者の評価や環境変化にあまり影響されない。

ポジティブな側面:

ストレス耐性が高く、困難な状況でも平常心を保つ。

周囲の批判やプレッシャーに流されにくい。

ネガティブな側面:

他者の感情や細やかなニュアンスに気づきにくく、人を傷つけることがある。

感受性の低さが原因で、人間関係に摩擦を生むことがある。

自分が鈍感であることに気がついておらず、同じ強さを他人に求めることがある。

クリエイティブな能力が低いことがある。

2. 超回避タイプ

特徴:

内向的解釈をあまりせず、物事を自分と結びつけて考えない。

感情処理が軽く、反芻も少ない。

ポジティブな側面:

ネガティブな経験を引きずらず、早く切り替えられる。

自分を責めることが少なく、精神的負担が軽い。

ネガティブな側面:

自己反省や内省が少なく、成長や改善に繋がりにくい。

責任感が薄いと周囲から見られることがある。

切り替えが早すぎるあまり、人間味がないと言われることもある。

避けそこねると普通にダメージが入って倒れることがある。

スルースキルがない人に対して心無いことをいう可能性がある。

3. レジリエントタイプ(高レジリエンス型)

特徴:

困難やストレスに直面しても柔軟に適応し、迅速に回復する能力を持つ。

ポジティブな側面:

逆境から学び成長するため、長期的な視点で成功する。

強い忍耐力と適応力を発揮し、他者にも良い影響を与える。

ネガティブな側面:

周囲から「何でも乗り越えられる人」と思われ、支援が得られにくい。

自分の感情を抑え込みすぎて、後に大きな疲労を感じる可能性がある。

回復を過信してキャパを越えて潰れることもある。

他の人も回復できるはずと信じて押し付ける。

4. 自己肯定型(高自尊心タイプ)

特徴:

自己評価が高く、自分の価値を強く信じている。

ポジティブな側面:

自分に自信を持ち、挑戦的な状況でも前向きに取り組む。

他者の批判を過度に気にしないため、精神的安定を保ちやすい。

ネガティブな側面:

自己肯定が過剰になると、自己中心的に見られることがある。

他者の助言や批判を受け入れにくい。

セルフイメージと実情に大きな乖離が発生すると、一気にネガティブになり潰れる可能性がある。

一度自己肯定感の鎧がハゲると急に鬱になったりする。

5. 問題解決志向型(高問題解決能力タイプ)

特徴:

ストレスや困難に対して感情的になるよりも、具体的な解決策を考える。

ポジティブな側面:

実際的で効率的な対応ができるため、問題解決能力が高い。

感情に振り回される前に物事を解決できることが多い。

現実的に他の人を助けてあげられるポテンシャルがある。

ネガティブな側面:

感情のケアを軽視し、精神的な疲労を蓄積しやすい。

他者に「冷たい」と見られることがある。

自分の中の矛盾した感情を解決できず、ドツボにはまることがある。

他人に対しても解決することをただひたすらオススメする狂人になる可能性がある。

6. 楽観主義型(ポジティブ思考タイプ)

特徴:

物事の明るい側面に焦点を当て、ネガティブな出来事も前向きに捉える。特に楽観外向的、楽観内向的に考える傾向がある。

ポジティブな側面:

前向きな姿勢で周囲に良い影響を与える。

ストレスを和らげ、自己効力感を高める。

ネガティブな側面:

問題を楽観的に捉えすぎて、適切な対応が遅れることがある。

深刻な状況で他者の感情に共感しにくい。

人間性に深みがないと思われる可能性がある。

ネガティブ思考タイプを無神経に傷つけてしまう。

急にネガティブ反転したときが恐ろしい。

7. 社会的支援活用型(サポートシーカータイプ)

特徴:

周囲の支援を積極的に求めることで、ストレスを軽減しようとする。

ポジティブな側面:

効果的に周囲の助けを得ることで、困難な状況を乗り越える能力が高い。

他者との強いネットワークを持ち、社会的関係が充実している。

ネガティブな側面:

自立性が低いと見られる場合がある。

支援を受けすぎて、他者に負担をかけることがある。

助けてくれる人がいなくなると潰れがち。

8. 慣性型(ルーチン型)

特徴:

一度身につけたルーチンや生活パターンを維持することで、精神的な安定を保つ。

ポジティブな側面:

安定した行動がストレスを軽減し、困難な状況でも冷静でいられる。

日常生活が整っており、長期的なストレス耐性が高い。

ネガティブな側面:

環境の変化に対応しにくい。

新しい挑戦を避ける傾向がある。

他にもあるかもしれませんが、だいたいこんな感じだと思います。

「自分は回避タイプになろう!」とか「自己肯定型タイプになろう!」とか思った方もいるかもしれませんが、自分の性質や特徴に合わない強みはなかなか手に入れることができません。

自分にない強さを無理して手に入れようとするのではなく、むしろ、強いとされている人も、別のところで代償をはらっている可能性があるというところに目を向けてください。

自分の特性の代償が、あまりにもでかすぎるところだけ、仕組みを変えていけば良く、むしろ出来ないことに挑戦し続けて、落ち込み続けていることのほうが問題だと言えるのです。

入力、処理、出力を踏まえた上でどうするか?

さて、色々と長くなってしまいましたが、上記の入力、処理、出力の中から、どのように改善していくのが良いのか、明確かつ多くの人に言えることを最後にまとめて行きたいと思います。

まずは入力から解決していく

入力の問題の半分は「身体」なので「身体」からまず始める

簡単かつ具体的にできることから始める

良い情報を意図的に多くいれる

自分の性質を味方につける

まずは入力から解決する

入力、処理、出力のどこに問題があるかは人それぞれで、万人に対して一概にこれをするといいみたいな対処法を見出して行くのは至難です。

ですが、入力から入ったものが、出力まで下っていき、そして再入力されるという構造上、より上流の問題を解決すればするほど、全体的に良い効果が訴求していく可能性が高いといえます。

川の流れのように、上流に淀んだものがあったり、すると下流にも淀みが波及します。要するに入力のところに問題があると、それが処理、出力のところにまで影響していきやすいということです。

仏教で言う六根清浄ってやつですね。

入力の問題の半分は「身体」なので「身体」からまず始める

入力の部分を見ていくと、だいたい半分くらいが、身体の問題であることがわかります。

寒い時期になるとメンタルを崩す人が多いのは聞いたことがあるかもしれませんが、気圧、睡眠不足、運動不足、さまざまな体の反応によって精神は揺さぶられます。

そして脳は精神の問題と身体の問題を区別できないため、身体が悪くなれば精神が悪くなり、そして精神が悪くなれば身体も悪くなります。

睡眠不足だからメンタルが病み、メンタルが病むから寝られなくなり、寝られないから身体が病みみたいな地獄のループに陥ります。

身体や心の問題が深刻な場合はすぐに医者にいって直すべきですし、軽度の場合もまずは自分の体をいたわることが大切です。

簡単かつ具体的にできることから始める

まずは身体からそして、簡単かつ具体的なところから始めるのが良いです。

心が弱りきっていると、セリフネグレクトの傾向が強くなってしまうので、自分をいたわるのも下手になっていきます。

特に寒さが孤独と不安を強化するため、そこをまずは改善しましょう。

手軽なところだと温泉に行くのが良いですが、温泉に行く気力がないなら、お風呂に入るとか、お風呂に入る気力がないなら、温かい飲み物を飲むとか、お湯を沸かすのがめんどくさいなら、水をコップに入れてレンジでチンしてまず飲みましょう。外にいるなら、自販機でほうじ茶やホットレモンを飲んで温めるとかでも良いです。

着手と終了が明確であり、身体に関することであり、すぐに始められ、すぐに終わらせられるところからです。

良い情報を意図的に多くいれる

まずは身体を優先しましょう。

そしてその次に、並行しつつやるべきは、

自分にとって良い情報が意図的に自分の中にインプットされやすくすることです。

「まずは自分の意識を変えたい!」「自分の特性を変えたい!」と思うかもしれませんが、あなたがすでに十数年生きてるなら、その中で積み上げられたものを変えるのは至難の業です。

意識を無理に変えようとするのではなく、意識に対して入力される情報のバランスがとれるようにしていきましょう。

良い情報というのは「自分の性質が自分に牙を向いて、自分を殺してしまうような地獄に陥らないためにとるもの」であって、必ずしもポジティブな情報ではありません。

とても逆説的な話になってしまいますが、「メンタルは良くなくても良いんです」むしろ、良すぎても悪すぎても、変に偏りすぎると良くない性質がでやすくなります。

自己肯定感が高すぎて、自分以外を絶対否定するマンになってたらそれはそれでヤバいですよね。

なので、自分にとって一番良いと思える、入力のバランスが取れるように、自分の中にいれる情報を整えるのが大切なのです。

例えばネガティブに考えすぎて苦しいのであれば、それに対抗できるくらいポジティブな情報もあなたの中にいれるとよいということです。

逆にあまりにもポジティブに考えすぎてしまい、問題がおきていたり、成長がないのであれば、程よくそうでない情報もとります。

とはいえ、人間は放っておいてもネガティブな情報を集めがちな性質があるので、もしも自然と負の感情が強化されていくのであれば、正の感情は人為的に補足して、心が中心にもどるような(ややネガティブでもぜんぜん良い)工夫をする必要があります。

例えば、自分のささかな思い出アルバムを作ったり、もし活動者であればポートフォリオをまとめたりするのもいいでしょう。

他にもこの入力の部分を改善するために、具体的かつ手軽にできることは、たくさんあると思います。

まとめ

以上、「入力・処理・出力」モデルで心の理解を深める方法について解説しました。

心の構造を知ることで、バーチャル活動をより楽しく続けるためのポイントが見えてくるはずです。

メンタルに課題があると感じる人も、入力の部分を特に見直すことで改善できるかもしれません。

自分の性質を活かし、ちょうどいい人生を送れるようなヒントになればと思います。

精神を入力、処理、出力で考える。

どこかに構造的にツラくなる原因が眠っている。

自分の性質は強みにも凶器にもなる。

自分や大切な人に刃先が向かないようにする

地獄を感じる部分だけ、自分の性質にそって改善すれば良い

迷ったらまずは入力から見直す!

入力はまずは身体から!

次に自分の中にいれる情報!

具体的かつ簡単にできるところからまず始める!

自我や思考を変えるのは簡単じゃないよ!

ワークショップのご案内

この記事が少しでも役に立ったよという方は

もしよかったら新しくオンラインでメンタルトレーニングワークショップをやりますのでぜひご参加ください。

Yoriyoiのメンタルトレーニング実践講座で紹介する「思い出アルバム」や「活動月報」を活用すれば、ポジティブな記憶を強化し、負の感情のループを防ぐことができます。

バーチャル活動者向け メンタルトレーニング実践講座 ~活動月報と思い出アルバムを作ろう~

開催日時: 2025年1月25日(土)20:00~20:45

開催場所: メタバースプラットフォーム「cluster」

参加費用: 1500円

イベント主催 Yoriyoi

主催Yoriyoi

Yoriyoiはオンラインを中心に「よりよく生きる」ヒントを発信しているウェルビーイングプロジェクトです。 HP:https://yoriyoi-hp.com/

いいなと思ったら応援しよう!