『往復書簡 選外』(9) チグリス・ユーフラテス【小説】

ひどく暑い夏だった気がするのは、どういうわけだろう。

僕の住む町の外れには、ひっそりと二本の川が流れている。

はるか上流を別々の方向から流れてきたそれは、町を流れるあいだ徐々に間隔を狭めながら平行して走り、市外に出る手前で合流し一本の河川となる。

二本の川に挟まれた土地。特に合流直前の細長い二等辺三角形の形をした一帯には、湿気にみちた深い林が広がっている。特に盛夏の頃は足下に葛が生い茂って、とてもじゃないが足を踏み入れる気にはならない。車一台がやっと通れるようなアスファルトが申し訳程度に敷かれている。もちろんそれを利用する人間はほとんどいない。

小学校4年生の夏休み。僕はこの町外れの川に釣りに来ていた。

当時、同級生の間では釣りが流行っていた。僕はなんとかして大物を釣り上げようと毎日必死だった。同級生たちを見返したくて、学校からも親からも立ち入りを禁止されていた、この合流地点にやってきていた。

あの頃はまだあのアスファルトの道も今よりはもう少しまともだった。道の先は、川の合流地点に岬のように突き出していた。僕らはそこを”川岬”と呼んでいた。

川岬に立つと、目の前で二つの流れが一つに合わさる光景を見ることができた。それはまるで船のともにいて、過ぎ行く流れを見送っているような、不思議な光景だった。

下流には水門があり、そのあたりの水量はいつも豊富で安定していた。最近になって護岸工事されたそこは、視界は開けてはいるが、周囲に道が通っていないので人目にはつきにくい。お忍びの釣りには格好のポイントだと言ってよかった。

真夏の日差しに肌を焼かれながら、額に吹き出す汗をぬぐい、真新しい釣り竿を握った。

しばらく待つと、味わったことのないような強いひきが来た。いきなり大物の予感がした。僕はしめたと思って、両腕に力を込め、足を大きく開いて踏ん張った。

それがまずかった。

僕の右足はびっしりと藻の生えた水際のコンクリートをぎゅっと踏みしめた。あっと思った瞬間に、滑って水の中へ落ちた。

当時の僕は泳げなかった。泳げないどころか、浮くことすらできなかった。

穏やかだと思った水面の下は、想像できないくらい流れが強かった。僕の体は岸から引きはがされ、下流へと流されていった。あっという間の出来事だった。恐怖にひきつった僕は、大量の水を口と鼻から飲んでしまった。必死に手足をばたつかせるほど、身体はバランスを失って浮いたり沈んだりを繰り返した。溺れるのは時間の問題だった。

諦めかけた僕の襟首を誰かの手がつかんだ。

その手はぐいぐいと僕を岸まで引っぱっていき、川原に上げると僕の頬を張った。

「おい!大丈夫か!おい!」

僕は返事もできずに、げえげえと水を吐いた。助かった。安堵の涙がこみあげてきた。

「おい!しっかりしろ!」

ぼやけた焦点の向こうに人相の悪い坊主頭の顔があった。目が合うと男は言った。

「バカヤロウ! こんなところで釣りなんかしやがって、クソガキが! ぶっころすぞ!」

頬を張った手がゲンコになって僕の頭を殴りつけた。僕は堰を切ったように声をあげて泣き出した。

「痛えのは生きてる証拠だ、クソガキ。うるせえから黙れ。泣きやめっていってんだよ」

男のゲンコがまた頭の上に落ちた。僕は輪をかけてわめいた。男はうんざりした顔で「勝手にしろ」と言い、濡れてずしりと重くなったシャツを脱ぎはじめた。適当に畳んだシャツを力一杯に絞ると、草の上に水たまりができた。

「あーちくしょうめ、今日着れる服はこれしかねえんだよなぁ。風邪ぇひいちまうわ」

そう一人ごちると、男は振り返って面倒くさそうに土手を上っていった。

その背中に見事な龍が彫られているのが見えた。

僕の目は釘付けになった。テレビや映画じゃなく、実際に人の身体に彫られた入れ墨を見るのは生まれて初めてだった。

鷹揚とした足取りで夏草の繁る土手を超え、男は青空の向こうへ消えていった。

翌日。僕は男の姿を探した。

父と母には黙っていた。立ち入り禁止の場所に入ったことや、溺れたことを咎められるのが嫌だったし、子供心にも入れ墨の彫られたヤクザ者と関わったなど、親には言うべきではないと感じたからだ。

男のいかにも慮外者といった風体は、まだ幼かった僕の冒険心を揺さぶった。家や学校とは違う未知の香りが、あの男から漂ってきた気がした。背中に掘られた龍は、僕の知らない力の象徴のように思えた。

自転車でしばらく周辺を徘徊した。幹線道路をさかのぼり、川沿いを行ったり来たりし、田んぼ道を縫うように走った。

小さな地方都市とはいえ、それなりの広さのある町だ。簡単に見つかるはずがないのは分かっていた。でも、僕の心はまだ昨日味わった非日常的な体験から醒めていなかった。もしかしたら、という期待が捨てきれずに一日中あちこちを探しまわっていた。

とうとう川岬まで来た。しかし、どこにも男の姿は見つからなかった。

あの見知らぬ男は、やはり通りすがりの風来坊だったのかもしれない。胸を躍らせた期待は、次第にあきらめに変わっていった。

残念だが仕方がない。僕はもと来た道を引き返しはじめた。

木漏れ日がアスファルトを斑に染めていた。僕は道の上を滑る自分の影を見つめながらペダルをこいでいた。

すると歌声が耳に入った。

アブラ蝉の鳴き声に混じって、かすかに聞こえてくる暢気な声は、間違いなくあの男の声だった。はっとして自転車を止め、辺りを見回したが誰もいなかった。深い林に囲まれているとはいえ、前と後ろしかない一本道だ。不思議に思った。

耳を澄ました。どうやらその歌声は林の中から聞こえてくるようだった。ふと視線を落とすと、木々の間を下草に埋もれた砂利道が続いていることに気付いた。自転車を降りてよくよく見ると、路肩に繁る草むらだと思っていたのは、実は刈り取られた葛を積み上げられていただけだと分かった。脇道が隠されていたのだ。

僕は大股で草むらを踏み越え、先へと進んだ。歌声がだんだんと大きくなってきた。

開けたところに一軒の平屋があった。

薄汚れたコンクリート壁の四角い平屋で、校庭の隅にある体育倉庫のような風体だった。向かって真ん中にはドア、左側にはわりと大きな窓が開いていて、右側にも小さな窓がついている。雨戸は半分しめられていて、地面から這い上がったツタがそこに手をかけようとしていた。

処々に修繕の跡が見えた。壁にセメントが塗り付けられていたり、窓ガラスにガムテープが貼られていたりした。あたり一面に生えている下草も玄関先だけは申し訳程度にむしられていた。どこをどう通してきたのか分からないが、脇には水道の蛇口があり、緑色のホースが家の裏手へ伸びていた。歌声はその先から聞こえていた。

ロープを張っただけの簡素な物干しに見覚えのあるシャツとズボンが吊るされていた。僕は思わず近くまで駆け寄った。

「誰だ!?」

鋭い声が飛び、身を固くした。

一糸まとわぬ姿の男が、家の陰から飛び出してきた。水を噴き出したままのホースを握っていた。どうやら水浴びをしていたらしい。全身からぽたぽたと水滴がたれていた。

おびえた様子で立ち尽くす僕と目が合うと、男は破顔した。

「あんだよ、昨日のクソガキじゃねえか。よくここが分かったな」

男はまったく前を隠そうとする素振りもなく話し始めた。子供だと思って気にしていないのかも知れないが、僕は気まずい思いがして、男の体から目を逸らした。

「てっきり泥棒かなんかだと思ってビビっちまったぜ。わりいな、でけえ声だしてよ。探検ごっこでもしてたのか?」

そう言われて戸惑った。まさか「あなたを探していました」とは言えなかった。目だけを泳がせたまま口ごもってしまった。男の瞳に不審の色が滲み出てきたように思えた。

僕はとっさに背筋をまっすぐ伸ばし、気をつけの姿勢をとり、「き、き、昨日はありがとうございました!」と深々とお辞儀をした。

男は絵に描いたようにぽかんと口を開けた。そして珍しい生き物を見るようにまじまじと僕を見た。

「…お、おう。いや参ったね。お前、育ちがいいんだな…。礼を言いたくてここまで来たのか? いえいえこちらこそ…っていうのも変か。こういう時はなんて言やいいんだろうなぁ。う〜ん、よく分かんねえや」

男は素っ裸のまま腕組みし、しばらく考える素振りをしていたが、出しっ放しの水が足下に広がっているのに気がつくと、「いけね」と身をひねり蛇口に手をかけた。

男の背中に描いてある龍と目が合った。牙を剥き、複雑に身をくねらせている龍は、今にも濡れた背中から飛び出してきそうだった。

僕はその姿にあらためて見とれてしまった。

「まあ、せっかく来たんだから上がっていけよ。クーラーなんて気の利いたものはねえけど、飲みもんくらいは出すぜ」

そういって男は干してあったタオルで体を拭き、下着と服を身につけた。背中の龍はシャツの下に身を隠してしまった。

「こっちこい」男は手招きをして僕を家の中へ招いた。

それは家というより、役所かなにかの事務所のようだった。靴を脱ぐ三和土はなく、僕らは土足で中に入った。壁際には引き出しのついたグレーのデスクが並べられ、部屋の中央には応接用のテーブルを挟んで、一対の合皮のソファーが置いてある。よく見ると、そこかしこに薄くホコリがつもっていた。

男に促され、僕はソファーに座った。テーブルの上にはビールの空き缶がいくつも置きっぱなしになっていた。室内は蒸し暑かった。クーラーどころか扇風機すらなかった。窓は大きく開けられているが、風通しはよくなかった。男は僕の向かいに腰掛けた。

「へへ。ワリィな。本当にあちいだろ? ここは元々水道局かなんかの出張所だったみたいなんだけどさ。もう使ってねえみたいだから、ちょいと間借りしてんのよ。屋根もあるし、水道も電気もタダ。クーラーと風呂が無いのを我慢すりゃなかなかいいぜ。ま、もし見つかったら追い出されるけどな。だから、俺がここにいること、誰にも言うんじゃねえぞ。いいな。」

最後の「いいな」にすごみを効かせて男は言った。僕が何度も頷くと、男はわざとらしくニコッと笑って、奥の冷蔵庫からコーラとビールを持って来た。

「どっちがいい?」と聞かれたのでコーラを指差した。

男は歯をむいて笑い、コーラをくれた。「ありがとうございます」と頭を下げると、男は僕の礼儀正しさに改めて驚いたようだった。

男は缶ビールを開け、喉を鳴らしながら飲んだ。

「お前、名前はなんて言うんだ?」

「猪野、猪野龍平です」

「ふ〜ん、イノリュウヘイね。かっこいい名前じゃねえか。いくつだ?」

「小学4年生です」

「4年つーと、…10歳か」

「そうです」

「兄弟は?兄ちゃんか姉ちゃんか、いんのか?」

「いえ、いません」

「一人っ子か」

「そうです」

「ふーん、家は?近いのか?」

「ここから自転車で15分くらいのところ…です」

「親父さんは何してる人だ? サラリーマンか?」

「議員です。市議会議員。中古車の会社もやってるけど」

そう聞いて、男は少し眉を寄せた。が、しばらくするとまた表情をくずした。

「へえー、議員で社長さんか。じゃあ本当にいいとこの坊ちゃんだな。大したもんだ」

男があまりにも立て続けに質問してくるので、僕は少し怖くなった。それが伝わったのか、男は「いっぺんにいろいろ聞いて悪かったな」と顔の前に手のひらを立てた。

「俺の名前はイチって言うんだ。本名じゃねえけど…こっちのほうが通ってる」

「イチさん、ですか」

「イチでいい。ガキに気を使われるほど、落ちぶれちゃいねえ。それからそのバカ丁寧な言葉遣いもやめろ。ずっと聞いてると、ケツの周りが痒くなってくる」

「はい」

「うん、だろ」

そう言って、男は…イチは僕の頭をこづいた。

「うん」

「なんだよ、暗え顔してんじゃねえよ。これでもガキにゃ優しいイチさんで通ってんだぜ? 捕って食ったりしねえからよ。よし!じゃあせっかくだし、乾杯でもするか。俺ぁもう飲んじまってるけどな」

「は…うん」

「よしじゃあ…何だろうな、何に乾杯すりゃいいんだろうな? え〜とぉ、龍平、お前なんか好きなもんあるか?」

「好きなもの?」僕は遠慮がちに言った。「図鑑とか…」

「ああ? ズカンだぁ? ズカンてあれか、虫とか魚とかが書いてあるあれか?」

僕は頷いた。

「おいおい、よせよ。お前ガリ勉すぎんだろ。なんかもっと、こう、景気のいいやつは無えのかよ? プロ野球の選手とかさ、何かあんだろうがよ」

そう言われて困ってしまった。目の前の男の好みに合いそうなものは、何一つ思い浮かばなかった。僕はしばらく考え、おそるおそる切り出した。

「龍…とか?」

「はぁ? リューだぁ? そんなやついたか?」

「そうじゃなくて、その…イチの背中に書いてある龍…」

イチは首をひねって背中を見た。

「ああ、ああ、これね。なんだお前、これが気に入ったのか。龍平と龍、お揃いってことね。まあ、よござんしょ。じゃあ、龍に」

「うん、龍に」

「はい、はいはい。かんぱ〜い、と」

二つのアルミ缶がぶつかる鈍い音がした。イチは一息で缶ビールを飲み干し、信じられないくらい大きなゲップをした。僕はおかしくなって思わず笑い声を漏らした。

「う〜い。いやぁ、やっぱし暑い中のビールはサイコウだな」

そう言って、イチはすぐさま冷蔵庫から二本目を取り出してきた。僕はちびちびとコーラに口をつけた。炭酸水の痛みと甘みが口の中に広がった。イチはまたビールを一気飲みして大きなゲップを吐いた。僕はまた笑った。

「ははは。どうだすげえだろ。龍平、お前もやってみろよ。そのコーラでよ。男と男のゲップ勝負だ」

「やったことないから、できないよ」

「ああ? 父ちゃんが教えてくれなかったのか?」

「僕のお父さんはそんなことしないよ」

イチは缶ビールを持ったまま、わざとらしく肩をすくめた。

「そうかぁ、まあ議員さんの社長さんだもんな。俺とは育ちが違うってわけだ」

「…本当のお父さんじゃないんだ。お母さんがお父さんと結婚したの。お正月に。僕、それで転校してきたんだ」

イチは少し申し訳なさそうな顔をした。

「おっと、そりゃ建て込んだことを聞いちまったな。忘れてくれ。…おい、だからガキが暗い顔するんじゃねえよ。まいっちまったなあ…。ほら、でけえゲップのかまし方教えてやるからよぉ。な?簡単だぜ? 限界まで一気のみすりゃ、胃袋から勝手に出てくらぁ。出物腫れ物ところかまわずってな。やってみろ!」

気が進まなかったが、僕は促されるままコーラを飲み始めた。

「いいか、腹がふくれて苦しくなるまで、飲み続けんだぜ。もうこれ以上は無理だってとこまで頑張るんだ」

息が苦しくなっても我慢して飲み続けた。炭酸で胃が膨れていくのが分かった。これ以上は飲み続けられないというところまで来て、僕は口から缶を離した。

「まだだ!まだ待てよ。ここで待つのが大事なんだ、よーし…いいぞ、今だやれ!」

僕の口からは大砲のようなゲップが飛び出した。イチは手を叩いてガッツポーズをつくった。

「よし成功だ! まあ、まずまずってところだけどな。どうだ面白かったろ?」

「…うん。面白かった」

本当は少し恥ずかしかったが、無邪気に喜んでくれるイチの姿を見ていると、そう答えた方がいい気がした。

「毎日、練習すりゃ上手くなるぜ」

イチはそう言って、得意げにもう一度ゲップを吐いた。

「そうだ。いいもの見せてやろうか?」

イチは床に転がっていた雑誌を拾い上げ、僕に向かって広げた。そこには脚を大きく開き、局部を気前よくさらけ出した裸の女が映っていた。

「どうだ。こんなの見たことねえだろう? いっぱいあるから好きなだけ見ていけよ。ダチに自慢できっぞ」

イチは僕の手にその本を押し付けてきた。僕はさぞかし目を白黒させていただろう。まだ男女の営みも知らなかった坊ちゃんの小学生にとって、イチの渡した成人雑誌は、あまりにも刺激が強すぎた。一言も発することができず、僕はその見開きに釘付けになったまま固まった。

「おいどうした? おっきくなっちまったか? 恥ずかしがるこたぁねえぜ。それが健康な男ってもんだ。…おいおい、お前。鼻血でてるぜ。大丈夫かよぉ?」

嘘みたいだが、僕の鼻からは真っ赤な血が垂れてきていた。しかも両方から。鼻をこすると手の甲が赤く染まった。

イチは飛び跳ねて笑いころげた。何度も机を叩き、「お前、サイコウだよ!」と僕を指さし、腹を抱えて息を切らしていた。部屋にティッシュが見当たらなかったので、僕はトイレの場所を聞き、トイレットペーパーを千切って鼻に詰めた。

イチの笑い声はまだ部屋に響いていた。

「もういい」

冷めた声で成人雑誌を突き返すと、今度は漫画雑誌を渡された。肩で息をしながらイチは言った。

「悪かったよ。こっちならいいだろう。好きなだけ読んでけよ」

僕はむっとしたまま、ページをめくった。その後は二人で黙って漫画を読んだ。

昼下がりの地方都市に、熱帯のようなぬるい風が漂っていた。

どうして、イチがこんなに優しく接してくれたのか、その時の僕には知るよしもなかった。世間知らずの子供だった僕は、ただ目の前に現れたおかしなヒーローに夢中になっていった。イチは無作法で下品で頭は良くないけど、僕に新しい世界を教えてくれる、僕を救い出してくれるヒーローだった。

それから僕はたびたびイチの家を訪ねた。

イチはいつもそこにいた。あの茹だるような部屋で、ヒマそうにビールを飲むか、水浴びをするか、ソファに寝転がって漫画や成人雑誌をあれこれ呼んでいた。

僕が顔を出すと最初は「あんましょっちゅう、こんなとこに来るんじゃねえよ。学校のダチと遊べよぉ」と渋い顔をした。でも、家の缶ビールをくすねてお土産にする知恵をつけると、ぶつぶつ文句を言いながらもドアを開けてくれた。

僕らは一緒に川岬に行って釣りをしたり、水切りをした。イチはどちらも上手だった。とくに水切りの腕はすごかった。

「いいか、よく見てろよ」

そう言って、近くから手頃な石を手に取ると、眉間にしわを寄せ、少し真剣な顔になった。そしてリズム良くステップすると、腕を鞭のようにしならせて放った。川面には7つも8つも、時には10以上の波紋が連なった。水の上に透明な花が咲いたようだった。小学生の僕にとって、それはまるで魔法だった。思わず歓声を上げていた。

まんざらでもなかったのだろう。イチは嬉しそうに何度も川面に花を咲かせてくれた。ただの一度も失敗することは無かった。

「うわー、すごい! プロみたい!」

飛び上がってはしゃぐ僕を見て、イチは照れたような笑い顔を浮かべた。

「はは、水切りのプロになっても仕方ねえさ」

「そんなことないよ。すごいよ。尊敬しちゃう」

「ありがとさん。水切りでおまんま食えりゃあ、俺も大金持ちだったのかもしれねえなぁ」

「目指せば? 水切りのプロ」

「あのなあ、ガキにゃわからねえだろうけど、大人の世界は大変なのよ。遊んでばっかはいられないの。もうちょっとでかくなったら嫌でも分かるようになるさ」

「でもイチは遊んでばっかじゃん」

僕がそう言うと、イチは苦虫を噛み潰したような顔をした。

「痛いとこつきやがるぜ、このガキはよ。今は仕事が休みなんだよ。お前と一緒、夏休みなの」

「ふーん、イチのお仕事は何なの?」

「えーとなぁ、説明がめんどくせぇけどよ、祭で屋台やったりとかよ…」

「テキ屋さん?」

「なんだよ…よくそんな言葉知ってんな。まったく変なところで賢いガキだぜ」

「お祭りならいっぱいやってるよ? 先週は隣町がお祭りだったし、来週は花火大会があるよ」

「今年はいっぱい稼いだからいいんだよ。骨休みのバカンスだ」

「そうなんだ」

「そうなんだよ」

川面に再び波紋の花が連なった。イチは一人で黙々と石を放り、水切りを続けていた。僕がはやし立てても、ああ、とか、おおとか生返事ばかりを返すようになった。

やがて僕も黙って、何遍も生まれては消えていく波紋を見つめていた。

あたりに手頃な石が見当たらなくなると、イチは「よし、帰るぞ」と言って背を向け、勝手にすたすたと歩いていってしまった。

釣りや水切りにも飽きてきたある日、僕は名案を思いついた。イチをどこかに連れだそうと考えたのだ。

「いやだね。行きたくねぇ」

イチはソファに横になりながら、ひっくり返したビールケースの上に置かれているテレビを眺めていた。どこかから拾って来たものらしく、傷だらけで汚れていた。形も当時でもほぼ見なくなった、チャンネル式の古いものだった。屋外アンテナが無いので、映像も音声もひどいノイズで乱れていた。

「たまにはどっかにいったほうがいいよ」

「どっかいこうにも、車がねえんだよ」

「歩いていけばいいじゃないか」

「よせよ。クソあちい中をバカみたいにテクテク歩いていくなんざぁ。干涸びちまうわ」

「じゃあ、僕の自転車を貸してあげるよ」

「ガキのだせえ自転車なんか乗れっかよ。どっちにしたった暑いだろうが」

「ださくなんてないよ。この間買ってもらったばかりの最新式のやつなんだから」

「…うるせぇな。気が向かねえっていってんだろ。ティッシュ詰めてその辺に転がってるエロ本読むか、釣りでもしてろよ、また溺れたら助けてやっからよ」

意地悪な物言いに僕は閉口した。

「ちくしょう、何が映ってるかさっぱりわかんねぇや」

イチは飲み終わったビールをテレビに向かって投げつけた。アルミ缶が弱々しく画面にあたって床に転がった。残っていたビールが飲み口からこぼれた。

僕は画面を塞ぐようにテレビの前に立った。

「いいじゃないか。ゲームセンターでも、遊園地でもどこでもいいからさぁ」

「ゲームセンターぁ? 遊園地ぃ? おいおい勘弁してくれよ。せめてパチンコにしてくんねぇかな」

「じゃあ、それでもいいよ。パチンコ屋さんでもいい。イチが行きたいとこでいいよ。そうしよう! お願い!」

僕は両手を合わせ、深々と頭を下げた。イチはぼりぼり頭を掻きながら言った。

「う〜ん、仕方ねぇなぁ。今日だけだぜ?」

「やった!」

思わず手を叩いてガッツポーズをつくった。イチは呆れたように言った。

「俺なんかとお散歩して何が楽しいのかねぇ。おい、龍平。約束通り俺の好きところにいくぜ? 文句言うんじゃねえぞ」

「うん、わかった」

イチは僕を連れて外に出ると、「ちょっと、待ってろ」と言って、家の裏手に歩いていった。しばらくしてうなるようなエンジン音が響いたかと思うと、原付バイクに乗ったイチが颯爽と姿を現した。僕は飛び上がった。

「すごい! イチ、こんなの持ってたんだ! ズルいよ!」

「へへ。おら、文句があるなら置いていくぞ。さっさと後ろに乗れよ」

そう言ってイチは、シートの後ろについている荷台を叩いた。僕は急いでそこに跨がって、目の前にある背中に額をつけた。白いシャツに透けて、うっすらと龍の姿が見えた。

「よし、出発進行だぁ!」

イチの手がスロットルを回すと、タイヤが砂埃をたてた。

あっという間に林を抜け、川にかかる橋を渡った。

それまでバイクに乗ったことの無かった僕は、風を切って走る感覚に感動していた。足下でうなりを上げるエンジンに負けないくらい、僕の心臓は高鳴った。水田や家並みがあっという間に流れていく。知っているはずの町が、見たことの無い風景のように感じた。服の裾が強くはためいて、脇腹を打っていた。

「ねえ、どこに行くの?」僕は風の音に負けないよう思いきり叫んだ。

「馬だよ、馬。お馬さんを見に行くの」イチは弾んだ声でそう答えた。

日曜日の地方競馬場は人であふれていた。

「あー、ちくしょう! なんだよぉ、あの根性無しの馬はよぉ!」

癇癪を起こしたイチが、馬券をびりびりに破いて放り投げた。さっきからずっとこの調子だった。怒鳴りすぎてイチの声は嗄れ始めていた。僕は何とか退屈を紛らわせていた。

最初は初めて入る競馬場の喧噪や、力強く走る競走馬の姿に興味を引かれたが、長くは続かなかった。一時間もたった頃には飽き始め、イチに「いつ帰るの?」と訊いていた。

「うるせーなぁ。まだ来たばっかじゃねえかよ。調子がでんのはこれからなんだからよぉ。勝負の邪魔すんじゃねえよ」

そう言ってイチは競馬新聞を見ながら悩み始めた。しばらく帰れそうになかった。

僕はうんざりした気分のまま、観覧席のベンチに腰掛けていた。周りにはあまり風体の良くない男たちがたむろしていた。ほとんどが酒を飲んだ酔っぱらいのようだった。僕は居心地の悪い思いで、イチの横顔を見つめた。

「おい、龍平!」

そう急に呼ばれたので、ひょっとしてイチの気が変わったのではないかと期待した。イチは財布を取り出して言った。

「ビールが切れたから買ってこい。どうせすぐ飲みきっちまうから、二杯買って来ていいぞ」

言い返す前に、イチは僕の手に千円札を握らせた。僕は黙って売店に行き、両手にビールを持って帰ってきた。その姿を見て、周りの男たちが面白そうに笑った。イチはまだ新聞を睨んでいた。

「おお、そこに置いておけ」

「ねえ、つまんないから散歩してきていい?」

「おお、行ってこい行ってこい」

僕は観覧席を離れ、あてもなく歩き始めた。

これでは、あの家にいるのと大差なかった。いやイチが全然相手をしてくれない分それよりも悪い。僕は心の中で悪態をついた。

僕は広場にあった自動販売機でコーラを買って、ベンチに腰をおろした。そして、それを一気飲みして勢い良くゲップを吐き出した。通りがかったカップルが僕を見て眉をひそめた。

入場口にほど近い広場は、様々な人たちが行き交っていた。酔っぱらいの中年やカップル、どことなくイチのような雰囲気をまとった目つきの鋭い男たちや、肩車をする親子連れまでいた。僕は一人で人波を眺めていた。やがてそれにも飽きると、視線を上げて空を眺めた。

傾き始めた太陽の光が、入道雲にはっきりとした陰影をつけていた。アスファルトの照り返しが強く、腕や喉元がちりちりと灼かれているのが分かった。まぶしくて僕は目を閉じた。風が頬を撫でて、前髪を揺らした。

そのままじっと目を閉じていた僕は、いつの間にか眠りに落ちていた。コーラの缶が甲高い音を立てて転がったのにも、まったく気がつかなかった。

「おい、龍平! 起きろ!」

目を開けると、イチの顔が飛び込んで来た。

「こんなとこにいたのかよ。探したぜ」

僕はベンチに横たえていた体を起こした。頭がぼうっとしていたが、寝入ってからあまり時間はたっていないようだった。

「だってイチが相手をしてくれないからさ。退屈しちゃったんだよ」

「ああ、悪かったよ。もう帰るぜ、ほら、行くぜ」

そう言うイチの顔はどことなく落ち着きが無く、きょろきょろと辺りを気にしているようだった。

「おら、とっとと帰るんだからよ。グズグズすんじゃねえよ」

イチは僕をベンチから立たせたようと、思い切り手を引っ張った。腕が伸びきって痛みが走った。僕は顔をしかめたが、イチはまったく気がついていない。どことなく首をすくめ、顔を隠しているようだった。

「ねえ、どうしたの?」イチの様子がおかしいのが気になってそう尋ねた。

「ああ? なんでもねえよ。ほら走れ」

イチは僕の手を引きながら走り出した。しかし大人と子供だ。歩幅が違いすぎて付いていけない。僕の足はすぐにもつれて転んでしまった。

「イチ、待ってよ」

手のひらと膝小僧から血が出ていた。

「何やってんだよ? いいや、おぶってやるよ。ほら」

イチは背中を向けてしゃがみこんだ。でも、小さな子供ではあるまいし、転んだくらいでおぶられるのは恥ずかしかった。

「大丈夫だよ。そんなに痛くないよ」

「痛くなくたっていいんだよ、俺が急いで帰りてぇんだよ。いいから早くしろよ!」

イチの声は怒気をはらんでいた。さっきまであんなに競馬に夢中になっていたが嘘みたいだった。僕はわけが分からなかったが、言う通りにした。

僕を背負うと、イチは人が思わず振り返るほどのスピードで人ごみの中を駆けた。体が上下に揺れた。

「イチ、怖いよ!危ないよ!」

耳元で叫んだにも関わらず、イチはスピードをまったく緩めなかった。出口のゲートを抜けるとさらに速度があがった。

さすがのイチも肩で息をしてはじめたが、それでも止まること無く、駐車場まで一気に走り続けた。

その間、イチは何度も振り返り、不安そうに後ろを確認していた。大きな背中が震えているような気がした。駐車してあった原付バイクまでたどり着くと、僕を降ろし、急いでエンジンをかけた。

「ねえ、何でそんなに急いでいるの?」

「何だっていいだろ。とにかく見つかる前に早くここから出てえんだよ」

その時やっと、僕はイチが誰かから逃げているのだということに気がついた。

広大な駐車場は通り抜けるのに時間が掛かった。僕がふと振り返って見ると、はるか後方に黒塗りのセダンが走っていた。バックミラーを確認したイチが、思い切りスロットルを回した。前輪がわずかに浮いたように感じた。加速によって生じた重力が僕の体をぐいと引っぱった。

駐車場を飛び出したイチの原付は、信じられないくらいのスピードで走った。来るときに通った県道ではなく、住宅地の中をあちこち曲がりながら進んだ。右へ左へ、急にハンドルを切るので、僕は振り落とされないよう、必死でイチの体にしがみついていた。

しばらく走ると、流れる風景がゆるやかになった。

いつの間にか僕の町に入るところまで来ていた。イチも落ち着いてきたようだった。信号で止まると、振り返って「大丈夫か?」と声をかけてくれた。

「びっくりしたけど、平気。ジェットコースターみたいで結構楽しかったよ!」と僕は強がった。

「へっ、言うじゃねえか。お前もちったあ男らしくなってきたな」

そう言われて、嬉しくなった。思わず、しがみついていた腕に力を込めた。

「おい、くすぐってえからやめろよ」

そう言って、イチは僕の頭をはたいた。でも、その目は優しく笑っていた。僕はわざとらしいくらい大きな笑い顔を返して言った。

「ねえ、明日は何をしようか? 僕、またこのバイクに乗りたいんだけどな…」

それを聞いたイチは複雑な表情をした。そして黙って前を向いてしまった。

「…やっぱやめときゃよかったぜ」

赤信号を待ちながら、イチがそう呟いたのが聞こえた。

次の日。イチの様子は明らかに変だった。

「てめえ!いかねエッつってんのが、分からねえのかよ!」

突然の怒声に僕は身をすくませた。睨みつけるイチの目は血走っていた。あまり寝ていないのか目の下には濃いクマもできていた。

またバイクで出かけようという僕の誘いに、イチは異常なほどの反応を見せた。つけっぱなしになっているテレビのノイズ音が、部屋に響いていた。

「昨日だけだって言っただろ! 調子にのるんじゃねえぞ! クソガキが! もう沢山だぜ」

イチはソファーに座ったまま、テーブル蹴りつけた。並んでいた空き缶が乾いた音をたっていくつも転がった。獣のような目で、じっとイチは僕を睨みつけていた。その瞳には、怒りというより焦りの色のようなものが見えた。

「…ごめんなさい…ごめんなさい…」

イチの豹変に怯えた僕は、訳も分からず、ただただ謝り続けた。いま僕の目の前にいるのは、僕を助けてくれたヒーローではなく、独りの慮外者だった。

「…ごめんなさい…ごめんなさい…」

イチはにわかに我に返り、いかにも申し訳なさそうな顔をした。

「…ああ、悪い…。ついカッとなっちまった。悪かった。ついカッとなったんだよ。お前を怒ったわけじゃないんだ。ただイライラしてたんだよ。相変わらずテレビも映らねえしよ」

「…ごめんなさい…ごめんなさい…」

イチはソファから起き上がり、僕の前にしゃがみ込んだ。

「だから、俺が悪かったっていってんだろ? な? お前が謝るこたねえぜ。ちょっとご機嫌ナナメだっただけさ。だから泣くんじゃねえよ」

「泣いてない」僕は強がった。「泣いてないから」

「ああ、そうだな。男は泣いちゃいけねえよ。あんまり泣くとキンタマが二つとも落っこっちまうからな。いやだろ? そんなの?」

僕は頷いた。「女になっちゃう」

イチは吹き出した。「やっぱ、お前は面白しれぇ奴だな」イチの大きな手が僕の頭をなでた。僕は涙をこらえながら、その手の感触を感じていた。

その時、遠くから近づいてくる車のエンジン音が聞こえた。

イチが緊張を発したのが、手のひら越しに伝わってきた。

「おい、隠れろ!」

イチは跳ねるように動いてテレビのスイッチを消し、僕を抱きかかえた。そして、そのまま窓の下に尻餅をつくようにして身をかがめた。次第に大きくなってきたエンジン音は、おそらく脇道に差し掛かるあたりで急に止まった。

蝉の鳴き声が木霊していた。外の世界とは対照的に、部屋の中は四角い静寂に包まれていた。

太い腕に抱えられたまま見上げると、一筋の汗がイチの首筋をつたっているのが見えた。言いようのない不安が僕の心を覆った。

車が再びエンジンをかけるイグニッションの音が響き、タイヤが砂利道を踏み出した。

「いいか、黙って座ってろよ。絶対に動くんじゃねえぞ…」

僕は目で返事をかえし、口を閉じたままイチの胸に頭を寄せた。早鐘を打つような鼓動が耳に感触として伝わってきた。イチの喉仏が大きく動いた。つばを飲み込む音が驚くほどはっきりと聞こえた。

イチは首をのばし、慎重に外の様子をうかがっていた。

やがて家の前で車のエンジン音がやんだ。

「なんだよ…」

腕の力がゆるんだ。イチは僕を解放して、ゆっくりと立ち上がった。

赤いツードアのクーペが庭先に止められていた。運転席のドアが開き、中から派手な服を着た女が降りてきた。面倒くさそうにトランクを開け、中からスーパーの買い物袋をいくつも取り出した。

「ちょっと、ここで待ってろ」

ドアを開けてイチが出て行くと、再び部屋は静かになった。僕は窓から顔を出して外の様子を眺めていた。袋を抱えた女と目が合った。女は目を丸くして、近づいてくるイチに向かって言葉を投げつけた。

——何、あの子!? あんたの子!?

——違うって、近所のガキだよ。なんつーか、いろいろ事情があってよぉ。たまに遊んでやってんだよ。

——あっきれた。あんた自分の立場わかってんの? 他人の子供なんかと仲良くして。どうなっても知らないよ。

——大丈夫だよ、いろいろエサやって機嫌とってるからよぉ。

——子供なんて誰に何言うか分かったもんじゃないよ。

——へーきだよ。まだ何も分からねぇガキさ。

——だからかえって始末に負えないんだよ。ほら、聞かれてんじゃないの? こっち見てるよ? あんた頭悪いんだから気をつけな。

僕はぎくりとして頭を引っ込めた。慌てて振り返ったイチと一瞬目があった。

そこから先の会話は、よく聞き取れなかった。二人とも話し声を小さくしたらしかった。ただ時折、カネとかクミとかオヤジサンいう言葉が、不穏な響きをもって聞こえてきた。なんだか怖くなって耳を塞いだ。そうすると今度は自分の耳の奥で早鐘を打つ鼓動が聞こえた。

「エサをやっている」とはどういう意味だろう。それを考えると胸が冷たくなった。ぎゅっと目を閉じた。僕を怒鳴りつけた恐ろしい形相のイチの顔が浮かんだ。僕はそのまま窓際にうずくまったままでいた。

車のエンジンをかける音がして、タイヤが砂利を踏みしめる音が遠ざかっていった。両手にスーパーの袋をぶら下げたイチが、足でドアを開けて入ってきた。

僕は立ち上がり、近寄って来るイチの顔を見つめた。

「悪りぃ悪りぃ。待たせちまってよ。あいつは俺の友達でさぁ。車の無え俺の代わりに、買い物にいってきてくれんのよ。いやぁホント助かるわ。いきなり来るから、ここの管理人かなんかだと思って、慌てちまったよぉ。はははは。いやー、そそっかしいな、俺ぁ。そうそう、今日はいろいろ買って来てもらったぜ。ほらほら、チョコレートとかあるぜ? 食うか?」

「……。」

「食うか?」

「…いらないよ」

「食えよ」

「いらないから」

「いいから、食えって」

イチはスーパーの袋を置くと、中からチョコレートを何枚も取り出して、無理矢理僕に渡そうとした。僕は頑として受け取らなかった。床の上にバラバラとチョコレートが散らばった。二人とも無言だった。

「分かったよ…。お前だってそこまで馬鹿じゃねえよな。みくびって悪かったよ」

そう言って、イチは僕の頭をなでようとした。反射的にその手を払った。瞬間、目の前の男の顔が怒気をはらんだのが分かった。僕は身をこわばらせた。が、イチの顔は再びいつもの気の抜けた顔に戻った。

「嫌われちまったか」

その声は今までになく、小さかった。僕はうつむいたままで言った。

「そんなことないよ」

「遠慮しねえで本当のこと言えよ?」

「……。」

「言えねえのか?」

思い切って尋ねた。「……ねえ?」

「なんだ?」

「どうして、イチはここに隠れてるの?」

「…そんなこと、聞きてえのか?」

僕は頷いた。イチは大きく息を吐いて言った。

「そうかぁ…。じゃあ、いつものところに行くかぁ。そっちのほうが話しやすそうだわ。あんまり長く居すぎたせいか、ここは息がつまらぁ」

そう言って、イチはドアから出て行った。僕はその背中をついていった。

遠くで雷が鳴り、夕立の気配がした。

西日が目に飛び込んできた。

夕暮れの川岬はやけに明るかった。色濃く繁る緑にオレンジ色の日が差して、不思議な色彩を生み出していた。夏の霞のせいで、遠くの景色はうっすらと白んでいた。

何かの反射の加減だったのだろうか。それとも僕の記憶がおかしくなっているのだろうか。川面は水銀を流したように、一面まばゆく煌めいていた。並んで流れる二つの川も、それが一つに合わさった目の前の流れも、すべてが等しく輝いているように感じられた。

「いい景色だよなぁここは。初めて見た時は柄にもなく感動したぜ」

目を細めてイチは言った。それから足下の小石を拾い、水面に花をいくつもの咲かせた。いつ見ても見事な腕前だった。

「ここに立って、こうして川が流れていくのを眺めてるとよぉ、船に乗ってるみたいだよな。どんどん遠くへ運ばれてくみたいだ。気分がいい」

僕はそう語るイチの背中を見つめていた。吹き付ける風の音に混じって聞こえてくるその声は、どこか寂しそうだった。イチは振り返ってこちらに歩いてきた。そして僕と肩を並べ、草の上に腰を下ろした。すぐ隣りにイチの坊主頭があった。イチは言った。

「いいか、ガキのお前に分かるように、簡単にいうとな。俺はドロボーをしちまったんだよ」

「泥棒?」

「そう、泥棒。人様の金に手を付けちまったのさ。しかもガキの頃から世話になった、父ちゃんみたいな人の金を盗んじまったんだ」

「なんで?」

「さあ、なんでだろうなぁ? 最初は出来心だったんだ」イチは川の流れをまっすぐ見つめていた。まるで言葉の堰が切られたように、イチはその続きを話しはじめた。

「オヤジだけが知っていた金庫の番号を、ふとしたきっかけで知っちまった。俺は頭が悪りいからよぉ。全然シノギが稼げなくてよ。新入りの舎弟にだって陰で馬鹿にされる始末さ。借金取りにへーこら頭下げるヤクザ者なんて、誰も相手にしねえよ。あーあ、何でこんなにバカのくせに、なんで金庫の番号なんざ、覚えちまったんだろうなぁ? 一度手をつけて、二度三度、そっからはもうバレるまで坂道を真っ逆さまだ。馬で一発逆転を狙って、大外れ。あとは火だるまに血だるまだ」

僕は言った。「謝ったら許してくれないの? お父さんなんでしょ?」

「ハっ、お前は相変わらず面白いこというなあ。冗談の才能があるぜ。お父さんでも許してくれねぇもんは許してくれねぇんだよ。お前んちだってそうだろ?」そう言って、イチは僕を小突いた。僕はぎゅっと口を固く結んで黙っていた。

「捕まったら、とんでもねぇ目に遭うからよ。それが怖くて逃げ出したんだ。誰にも見つからないように」

「さっきの女の人はイチのお嫁さん?」

「ああ…あいつはそんな上等なもんじゃねえよ。昔一緒に住んでたことのある飲み屋のオンナ。今はただの友達さ」

「じゃあ、イチはまだここにいるんだよね?」僕はすがるように言った。

「いつまでも、ってわけにもいかねえよ。ずっと同じところにいたら、いずれバレて捕まっちまう。昨日だって組のやつを見かけた。ま、競馬なんかに行った俺が悪りいんだけどよ」

「僕、イチと一緒に謝るよ」

「はあ!? お前いきなり何言い出すんだ?」

「僕、イチのオヤジサンのところに行って、一緒に謝るよ。それで、僕が大人になるまで待ってもらって、僕が大人になったら働いてお金を返すよ」

「お前、その冗談は面白くねえぞ、おい」すごみを効かせてイチは言った。「ガキに同情されるほど落ちぶれちゃいねえんだよ。お前みたいなガキにな、分かることと、分かんねえことがあるんだよ。知った風な口きくのは下の毛がはえ揃ってからにしろよ。第一、そんなことしたら、お前までぶっ殺されっぞ」

「冗談じゃないよ。だって…だってイチは命の恩人だもの。僕、イチのためなら何でもするよ。約束する。僕、本当にそうしたいんだ。イチが好きだから」

誰かに向かってそんなことを口にしたのは初めてだった。僕の顔は赤くなった。

イチは僕から顔を背けた。

「龍平、おめえ、浪花節の才能まであんのかよ」そう言うイチの肩が小さく震えているのが分かった。

「いいか、お前を助けたのはただの成り行きだ」イチは顔を背けたまま言った。

「あの時、俺がここに居たのはよ、もう全部が全部どうでもよくなって……死んじまおうと思ってたからなんだ。べろんべろんになって飛び込んで溺れちまおうと思って、アホみたいビールをたらふく飲んで、酔いが回るまでそこで寝っ転がってたんだ。そしたら、お前が来た。タイミングの悪いクソガキだと思ったよ。早くどっかいかねえかなと思ってたら、足滑らして落っこちやがった。気がついたら必死でお前を引っ張り上げてた。ははは、とんだ笑い話だろ? だからよ、気にすんじゃねえよ」

振り向いたイチの顔は力なく笑っていた。

「…本当?」

「本当さ。命を助けられたのは俺のほうだ。礼をいうのは俺のほうなんだ」

「…嘘だ」

「嘘じゃねえよ。なんでそんな嘘つかなきゃならねえんだよ」

「嘘だ!嘘だ!嘘だ! イチは僕の命の恩人なんだよ? イチは僕のヒーローなんだよ! どうしてそんな嘘つくんだよ! そんなに僕を追い出したいのかよ! ふざけんじゃねえよ! 嘘でもいいから一緒にいてくれよ! ふざけんじゃねえよ!」

僕はもう途中から自分でも何を言っているのか分からなくなっていた。ただ馬鹿みたいに泣いて、イチのシャツをつかんで揺さぶった。

「嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!嘘だ!」

僕はむきになっていた。

デタラメを言われてるなんて、これっぽっちも思っていなかった。イチが僕に真実を話してくれたのは分かっていた。

ただ僕は、僕らの間を断ち切る暗い淵のような断絶を認めるのが嫌だった。そしてその深淵が、まだ子供だった僕の腕では乗り越えられない障害だと認めるのが辛かった。

イチは僕のヒーローだった。でも今はもう憧れを越えて、ただイチと一緒にいたかった。一緒にいて笑い合いたかった。

「あーあー、これだから、ガキはきれえなんだよ。聞き分けがねえしよぉ。泣き止めよ。うるせえからよぉ」

僕は泣き止まなかった。両手でズボンの裾を握りしめたまま、顔をくしゃくしゃにして涙をこぼしていた。イチは大きくため息をついた。

「龍平、こんなおっさんのとこなんか来ないで、学校のダチと一緒に遊べよ? な?」

僕はかぶりを振った。頬を伝っていた涙があたりに飛び散った。

「強情はるんじゃねえよ。もう明日からくんな。友達と遊べ。な?」

僕はもう一度強くかぶりを振った。イチは僕の肩を抱いて言った。

「いいか? もう一度言うぞ。もうくんな。友達とあそべ。いいな? 男と男の約束だぜ? な!」

そう言ってイチは僕の背中を威勢良く叩いた。

瞬間、僕はうめき声を上げ、苦痛に顔を歪ませた。我慢しようと思ったが耐えきれず、歯を食いしばって両手を地面についた。

イチの戸惑いが背中越しに伝わってきた。

「おい? どうした龍平? 大丈夫か? 痛かったのか…?」

ラジオのチューニングがずれたように、プッとイチの声が聞こえなくなった。

着ていたシャツがめくれて、背中があらわになっているのが分かった。イチは僕の背中を見て絶句していた。

「龍平…お前…。お前…この背中…どうしたんだ!?」

僕はたまらなくなって叫んだ。

「友達なんていないよぉー!!」

「なんなんだよ!? このひでえ痣は!?」

僕の背中には同級生につけられた数えきれないほどの痣があった。大小の紫の斑点が醜い波紋のように広がっていた。

「お前、こんなひでえイジメを受けてんのか!? おい! 龍平! おい!」

にわかに風が強くなった。いつの間にか頭上には灰色の雲がわき上がっていた。空気に湿った雨の匂いが混じり始めていた。木々がざわざわと音を立て、揺れ始めた。

あの夏休みの間中、僕は同級生に呼び出されてイジメられていた。子供同士だったからだろうか、かえって残酷で陰湿な仕打ちだった。逃げようと思っても、逃げられなかった。まだ幼かった僕の生きる世界は狭く、閉じていた。それを踏み越えられるようになるのはもっとずっと先のことだ。

あの夏、僕が心を休められるのはイチと一緒にいる時だけだった。イチと一緒に、あの茹だるような部屋で、この川岬で、馬鹿な話をしたり、釣りや水切りをしたり、草いきれと蝉の声の中を飛び回ったり、入道雲のたつ空を二人で眺めたりしていたあの時間が、僕が笑顔でいることを許された時間だった。それももう、アスファルトからのびる陽炎の揺らめきと同じように、いま冷めて消え行こうとしていた。

イチは僕を力一杯抱きしめてくれた。その太い腕で、男らしい肩で、僕の小さな体を包んでくれた。

「…龍平、おめえも不憫なやつだなぁ。やっとできたダチが、こんなロクデナシとはよぉ。あんまりだよなぁ」

僕はイチの胸に抱かれて泣いた。

「おめえも耐えてたんだな。立派だぜ? 俺なんかよりずっと立派だぜ? いいか、強くなれよ。イジメになんか負けねえくらいに強くなれよ。…そうだ!」

僕の背中にイチの手の平がそっと当てられた。冷たい痛みを追い払うように、ぬくもりが伝わってきた。

「俺の背中の龍をくれてやる。いいか、これからお前の背中には龍がいるんだ。誰にも負けない強い龍だ。この龍がいつでもお前を守ってくれる。そう信じるんだ」

僕は目を閉じて、その言葉を心の中で繰り返した。強い龍がいつでも僕を守ってくれる。僕を助けてくれた龍が、イチの手を伝わって、いま僕の背中にやって来ていた。そう感じた。流れていた涙が止まった。

「な? もう大丈夫だろ?」

鈍色の雲の中で遠雷が鳴った。僕は起き上がり、膝についていた砂を払った。そしてイチを見つめて微笑んだ。

「よし、男前だ。さてと、雨が降りそうだからもう帰ろうぜ」

「僕、イチが居なくなったら寂しいよ」

「大丈夫さぁ」

「本当に本当に寂しいんだよ?」

「俺ぁ、おいそれとは捕まらねえよ。それに、例え離ればなれになってもよ。生きてりゃいつかまた会えるさ」そう言って、イチは笑った。

雨の匂いが濃くなった。それはやがて風に吹かれて集まり、空に昇って、ぽつぽつと僕らに向かって落ちて来た。

木々を打つ雨の音が、僕たちのまわりに広がっていった。

水面に無数の波紋が現れた。それはまるで、透明な見えない花が僕とイチのまわりに咲き続けているようだった。

数えきれないほどの花が、川の流れの続くかぎり、どこまでもどこまでも咲き続けているようだった。

僕たちは雨に濡れて家に戻った。道すがらイチは僕の肩を抱き、陽気な歌を唄ってくれた。それは以前に僕が聞いたあの歌だった。

寝床に使っていた奥の部屋から、イチはタオルを持ってきてくれた。顔を拭き、頭を拭いていると、気持ちが落ち着いてきた。

夕立はどんどん激しさを増していった。何度も空が光り、遅れて轟音が鳴った。僕らはびしょ濡れになった服のまま、いつものようにソファに腰を下ろした。そのまま二人でずっと雨の音を聞いていた。気温はほどよく下がり、うす暗い室内には静かな沈黙が訪れていた。

どこか放心していたせいか、あるいは彼らがよほど注意深かったのか。雨音に紛れてやってきた車の音に、僕らはまるで気がつかなかった。庭にできた水たまりをはねる音がして、我に返った。

ソファーから立ち上がり、窓の外を覗いたイチが言葉にならない小さな声を漏らした。車のドアを開け閉めする音が立て続けに聞こえた。

イチは玄関のドアノブに飛びついて鍵をかけ、振り返って押し殺した声で言った。

——奥に隠れろ!絶対に出てくるんじゃねえぞ!

窓の外に真っ黒なセダンが止まっているのが見えた。最悪の事態が起きたことを僕は悟った。どうしたらいいか分からなかった。

——いいから、隠れてろ! 大丈夫だ。何とかする。いいか、もしも俺が何かされても絶対に出てくるんじゃねえぞ。男と男の約束だ。いいな!

そう諭されて頷いた。僕だって馬鹿じゃない。イチの気持ちは痛いほどよく分かった。

——よし、いい子だ。

僕は言われたとおり奥の部屋に隠れて扉を閉めた。

初めて入るイチの寝床は片付いていた。というより何も無かった。小上がりになった六畳間には、くすんだ畳が敷かれていた。布団代わりのバスタオルがその上に抜け殻のように広げられ、二、三日分の着替えがただぽつんと置いてあった。それだけだった。

イチという人間のよりどころの無さがそこにはあった。

ドアノブを激しく回す音がして、数人の男達の怒声が聞こえてきた。ドアが何度も蹴られて破られた。窓ガラスが割れる音がした。イチが何かを言ったようだったが、それは最後まで聞こえなかった。代わりに大きな鈍い音がして、テーブルの上に勢いよく何かが落ちた。空き缶が飛び散る派手な音が響いた。

イチのうめき声が聞こえてきた。

——ふざけやがって。低い男の声がそう呟いて、柔らかいものを思い切り蹴りつける嫌な音がした。何度も何度もそれは繰り返された。うめき声はその度に発せられたが、しだいに小さく弱々しくなっていった。

僕は扉のそばで震えていた。今にも飛び出していきそうになる心と体を無理矢理に押さえ込んだ。だた祈るように両手を組み、唇を噛んで耐えていた。僕をかばってくれたイチの優しさが、痛みとなって僕の心に降りそそいでいた。

やがてそのうめき声すら聞こえなくなり、雨音に混じって容赦のない暴力の音がこだました。

——これぐらいにしておけ。後はオヤジのところに言ってからだ。

誰かがそう言う声が聞こえ、いつくもの足音が部屋から出て行った。車のエンジンがかけられて、再び水たまりをはねる音がした。

空白の時間が過ぎた。夕立は嘘のようにあがっていた。

僕はゆっくりと扉を開け、部屋の中を見やった。そこは目も当てられないほど、ぐちゃぐちゃに荒らされていた。テーブルやソファはひっくり返り、床は足の踏み場がないくらいにガラスと物が散乱していた。まるで竜巻に襲われたようだった。

仰向けになったテーブルのそばには、真っ赤な血が流れていた。

それは僕にとって生まれて初めての——友達との別れだった。

僕は仰向けになったソファーを元に戻し、そこに身を投げた。目を閉じて、ここであったことを思い出した。僕がここでイチから学んだことを思い出した。

そう問いかけると、背中に熱をもった何かが降りてきた。その何かは大きく口を開き、身をくねらせながら僕の心の中に飛び込んできた。

その日から僕は強くなった。イジメにも孤独にも負けないくらいに。

背中の痣はしだいに消えていき、跡形もなくなった。そして僕が再びイチに出会うことは無かった。

あれからもうどれくらいの年月がたったのだろう。

僕は信じている。彼があの飄々とした性格のまま、どこかで気ままな暮らしを続けていると。そして時に、昔出会ったクソガキのことを思い出し、苦笑いをしていると。

僕は今でも、夏になるとあの場所に立って川の流れを見つめる。美しい流れを見つめていると、僕は背中に暖かいぬくもりを感じる。

僕らが過ごした真夏の日々は、長いお別れを超えて、僕の一部になっている。

僕は足下の小石を手に取り、川面に向かって投げた。いつくもの花が咲いた。

文 / 岡本諭

表紙 / 仲井希代子(ケシュ ハモニウム × ケシュ#203)

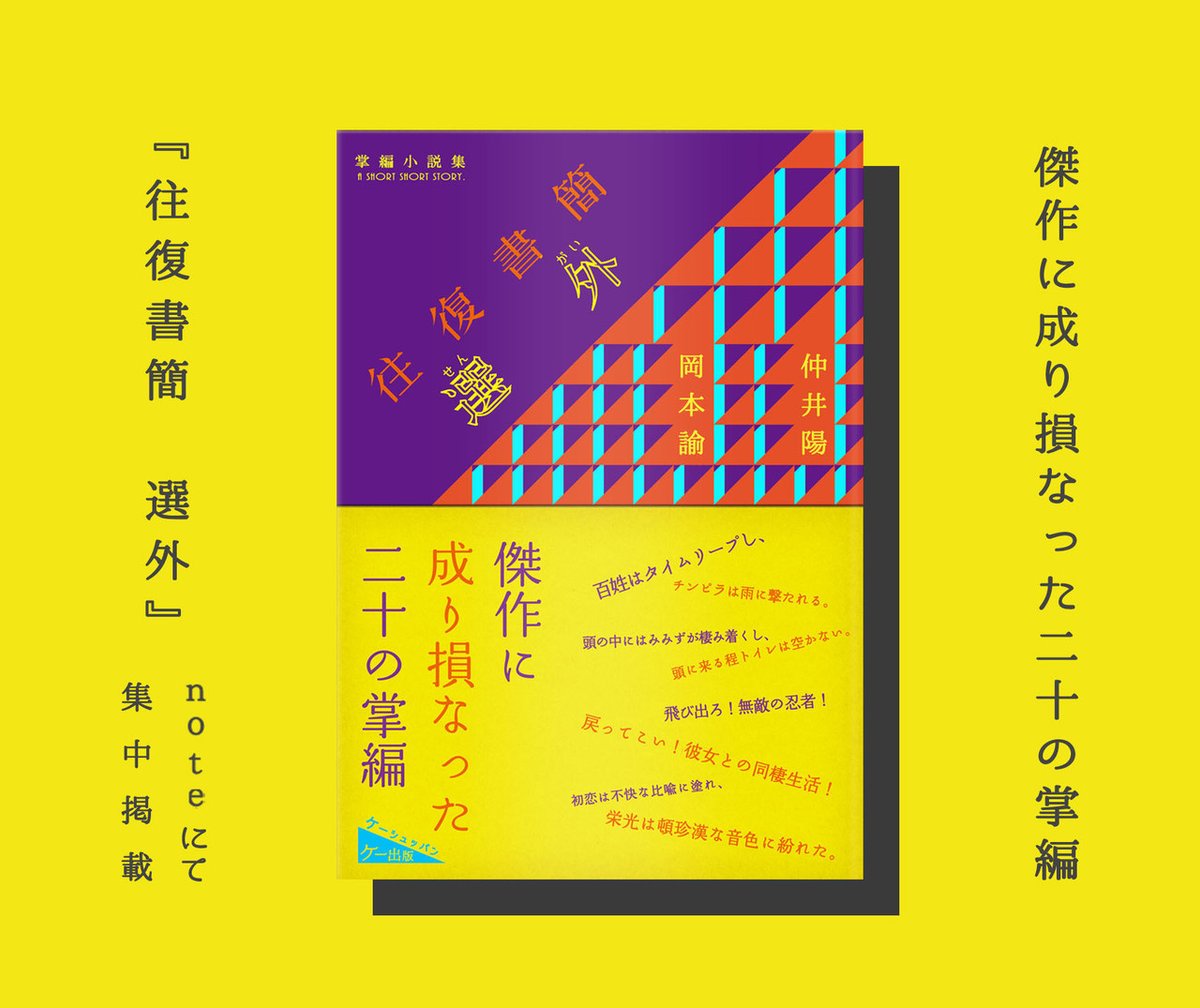

*『往復書簡 選外』とは… 仲井陽と岡本諭、二人の作者が2014年から1年間に渡ってweb上で交互に短編小説をアップしあう企画『往復書簡』から、様々な理由で書籍化されない「選外作品」ばかりを集めたスピンオフ企画です。

書籍化された『往復書簡 傑作選』は、学芸大学にある本屋「SUNNY BOY BOOKS」さんと中野ブロードウェイ3Fにあるタコシェさんでも取り扱って頂いております。是非お立ち寄りください!

●ケシュ ハモニウム(問い合わせ)

Web→ http://www.kesyu.com

Facebook→ https://www.facebook.com/kesyuhamo

Twitter→ https://twitter.com/KesyuHamonium

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?