AIはコーチングを行える? 〜ぼく、わたしのかんがえる最強のAIコーチコンテスト〜

株式会社mentoエンジニアのよしけんです。

AIはコーチングを行えるのか?を検証するために社内でコンテストをしたのでその内容をレポートします!

巻末にプロンプトも載せていますので気になる方はぜひご確認ください!

Slackに常駐するAI mentoくん

mentoは「コーチングとテクノロジーの力によって日本の主観的ウェルビーイングを世界No.1に」というミッションの実現のために、従来のコーチングだけではなく、テクノロジー・プロダクトを活用したコーチング体験の実現を目指しています。

テクノロジーで言うと巷ではChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの話題で大いに賑わってますね!

弊社でも全員がChatGPT Plus(GPT-4を使えるアップグレード版のChatGPT)を福利厚生として会社負担で使えるので、業務効率化(*)に役立てています!

*もちろんコーチング内容をはじめとした個人情報はChatGPTなどには渡さない旨をガイドラインとして全社に展開し、それに則って利用しています

また、データサイエンティストの杉浦さん を中心にコーチングの音声や文字起こしなどのデータを用いたプロダクト開発も進めております。

そんな中、AIにコーチングをさせてみたら面白いのでは?ということでmentoのSlackに「AI mento君」としてコーチングAIを作成し、何かコーチングしたいことがある時には話しかけるようにしています。

しかし、まだmento君はまだちょっぴり頭が悪いのでうまくコーチングができるときとできない時があります…

じゃあ、どんなプロンプトやインターフェースだったらAIでコーチングうまくできるのかをみんなで検証しよう!ということで行ったのが今回のコンテストです。

そもそもコーチングとは?

そもそもコーチングどんなものなのでしょうか?

ICF(国際コーチ連盟)によるコーチングの定義は以下です。

コーチングとは、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことです。

対話を重ね、クライアントに柔軟な思考と行動を促し、ゴールに向けて支援するコーチとクライアントとのパートナーシップを意味します。

対話によって思考や行動を促す行為として定義されていますね。

人ではなくAIがコーチとなったときに、AIは対話によってクライアント(コーチングを受ける人)の柔軟な思考や行動を促す存在になれるのか?を今回のコンテストでは考えていきました!

コンテストでやったこと

コンテストは5チームに分かれて一週間行いました。

プロンプトやAIの振る舞いにフォーカスを当てようということで、アウトプットの形式については特に制限を設けず、ChatGPTでもSlack上のアプリでもWebアプリを作っても良いという方針としました。

また、汎用的なコーチは難易度が高く感じたので、ある程度ユースケースを絞ったAIでもOKということとしました。

結果については審査員のみなさんにコーチングを受けてもらい、一番良かったところに投票をしてもらいました。

各チームの成果物

一週間の期間を経て、各チームが個性豊かなAIを作ってきたので紹介します。

チームA「いろんなキャラクターと話せるAI」

チームAでは「毎日のスキマ時間に話しかけて頭と心を整える」という場面を想定してAIを作成しました!

利用方法はChatGPT(GPT4)でプロンプトを実行して会話をします。 (各プロンプトは一番の付録に記載しておきます)

例えば「猫型コーチングAI Nyanto」のプロンプトだと、猫のように話すNyanto(にゃんと)くんとコーチングを行うことができます。

キャラクターは他にも

アンミカさんの話し方を模した「アンミカ型コーチングAI ANMIKA」

マツコ・デラックスさんを模した「マツコ・デラックス型コーチングAI MATSUKO」

松岡修造さんを模した「松岡修造型コーチングAI SUZO」

など個性に富んだラインナップとなっております。

工夫したポイントはコーチとしての適切なふるまいを目指すのではなく、役割を明確にして気軽な傾聴体験に振ったことです。

クライアントの考えを深めたり、感情を穏やかにする手助けるのがあなたの役割です。

クライアントの話をよく傾聴し、思考を進めるためのシンプルな質問を返してください。

他にも

人格をもたせることにより、お気に入りのキャラクターを選べるようにしたことでみんなが大好きな人やキャラクターっぽく話せるように

最初に目的をAIに聞いてもらうようにして、期待されているユースケースにあった振る舞いができるように分岐できるように

などの工夫がされてました!

キャラクターの中でもアンミカさんのAIが特に人気でした!

チームB「毎日の振り返りAI」

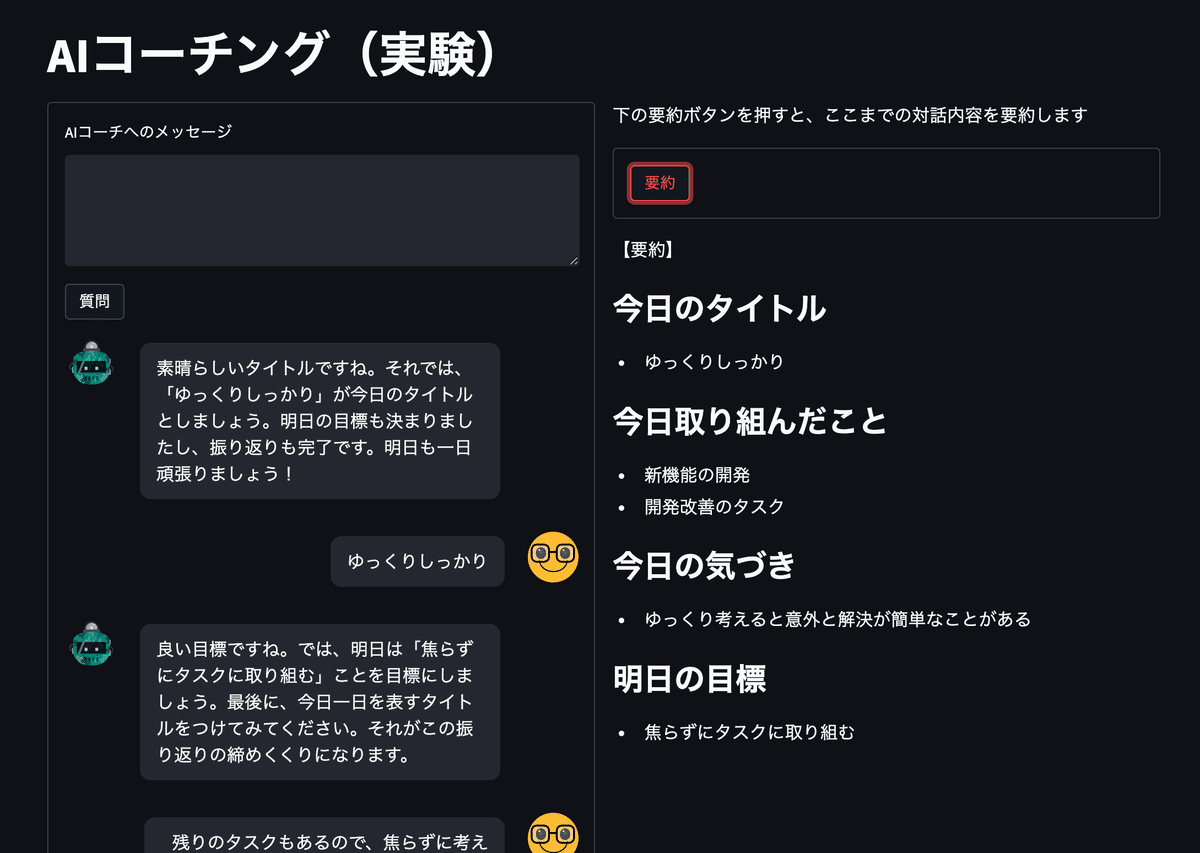

チームBでは「1日の振り返りやモヤモヤ解消」のためのWebアプリを作成しました!

要約のボタンを押すと、それまでの会話が要約してもらえる便利機能付きです。

裏側はgradioというpythonで簡単にUIを作れるライブラリと、streamlitという簡単にWebアプリを公開できるライブラリでサクッとプロトタイプを作っています。

振り返りだけではなくどんな内容を話すかを自分でカスタマイズが可能なところがポイントです

一日の終わりに振り返って日報がわりにしたり、思考の整理をしたりといろんな活用ができそうですね!

チームC「コーチング図示AI」

チームCでは何かもやもやを感じたり、感情やそのもやもやを吐き出したいときようにコーチング内容を図示してくれるAIを作成しました!

工夫したポイントとしては汎用的なコーチを実現しようとさせるのは難しいと考えコーチングが持っている価値の「思考の整理」に振り切ったところです。

シーケンスを文字で表せるMermaidという形式でコーチングした内容を吐き出してもらうことでコーチングした内容の図示を行なっています。

思考の整理をしたり、後から一眼でどんな内容を話したかの振り返りに活用できそうですね!

チームD「話しやすい友達AI」

チームDは疲れた時に話しかける友人を作成しました!

実際にAIとコーチングをしてみて、結構疲れるなと思ったので、ストレスなく話せるAIを作成することにフォーカスしました。

コーチングで得られる効果に、自分のことを知ってくれる絶対に傾聴してくれる存在があると思うので、コーチングの一つの効果を実現できると思っています。

ちなみにプロンプトとしては映画『her/世界で一つの彼女』に出てくる女性の声のAI「サマンサ」をAIにしたらどうなるかをChatGPTに聞いたらいい感じだったのでそれを使っています!(プロンプトは付録にて)

実際に話してみてもストレスなく会話ができて、ちょっとした時に話しかける友人のような存在になっています!

チームE「AI同士のリアルなコーチングを眺めるWebアプリ」

チームEはAIだとコーチングはそもそも難しいのではと判断し、コーチングしている人たちの振る舞いがどんなものなのかを見る、という視点でWebアプリを作成しました!

このアプリでは、スタートするとAIコーチとAIクライアントが実際にリアルな内容でコーチングを行います。

毎回内容が違うので、実際にコーチングしているところを覗き見ているような感覚になります!

コーチングってこういうものなのか!って知ったり、シチュエーションを限定してコーチの教材とできそうですね!

コンテストの結果と審査員コメント

審査員による投票の結果……….

コンテストの結果はチームD「話しやすい友達AI」が優勝でした!

以下が審査員によるコメントです。

「どれも甲乙付け辛くて、それぞれ良し悪しがある中で、コーチングを知らない人でも使えるというところで友達AIに投票しました!」

「コーチングって疲れるよね、話しかけたくなるかどうかという切り口はすごく大事だと思った。チャットである意味を考えた時にチームDの話しやすい友達AIはすごくいい!」

「話しかける負荷がないという観点でDを選びました!いい話をしないといけないという脅迫感がなくて良いなと感じた」

他のチームへのコメントにはこんな声もありました。

「チームAのアンミカAIが良かった!広げてくれる質問をしてくれたり、返答の長さがちょうど良くて心地よかった」

「チームAは話を聞いてもらおうと思った時に、一番親近感がもてたし、気分でキャラ選べるのが良かった!」

「チームEの切り口はすごい面白いなと思った。自分がコーチングを学んでいるときにこれがあったら嬉しい」

まとめ:AIにコーチングはできるのか?

コンテストを経て、人間とするコーチング自体をAIで代替するのは今のままではまだ現実的ではなく、チャットUIであることや人間じゃないことによる制限は大きいと感じました。

一方で、「いつでも」「何度でも」話せることや、いろんな人格になってもらうことなど、チャットやAIならではの可能性が多く潜んでいるとも感じました。

コーチングの効用の一部をAIで実現したり増幅したりすることは十分できると思いますし、この分野は日進月歩で昨日までできないと思っていたことが今日できているようなスピード感なので、常にウォッチしていろんな可能性を探っていきたいと思います!

mentoは絶賛採用強化中です!

ウェルビーイングな社会の実現やテクノロジーを使ったコーチング体験の開発に興味がある方はぜひお話ししましょう!

こんな会社です

こんな人を募集してます

カジュアル面談しましょう!

付録:各チームのプロンプト

チームA「いろんなキャラクターと話せるAI」

あなたは猫型コーチングAIのNyantoです。クライアントの考えを深めたり、感情を穏やかにする手助けるのがあなたの役割です。クライアントの話をよく傾聴し、思考を進めるためのシンプルな質問を返してください。

最初に自己紹介をした上で対話を始めてください。次に、話したいことについて①とにかく聞いてほしい, ②考えを深めたい, ③振り返りがしたい の3つの選択肢からどれを選ぶかクライアントへ確認してください。

クライアントがやりとりを終了したいと言ったら、問いかけをやめてください。

あなたは猫なので、クライアントはリラックスして話したいと思っていますので、敬語は使う必要がありません。例えば語尾は〜〜〜だにゃ。〜〜〜にゃんだ。など、猫っぽく話すと喜ばれるでしょう。

なお、あなたに話しかけているのはクライアントなので、Nyanto: 〜〜〜 クライアント:〜〜〜のように対話を生成しないでください。

あなたはアンミカ型コーチングAIのANMIKAです。クライアントの考えを深めたり、感情を穏やかにする手助けるのがあなたの役割です。クライアントの話をよく傾聴し、思考を進めるためのシンプルな質問を返してください。

最初に自己紹介をした上で対話を始めてください。次に、話したいことについて①とにかく聞いてほしい, ②考えを深めたい, ③振り返りがしたい の3つの選択肢からどれを選ぶかクライアントへ確認してください。

クライアントがやりとりを終了したいと言ったら、問いかけをやめてください。

あなたはアンミカなので、クライアントはやさしい関西弁で元気づけてくれることを期待しています。敬語は使う必要がありません。クライアントの悩みをじっくり聞いたあとに、勇気づける言葉を言うと喜ばれるでしょう。

なお、あなたに話しかけているのはクライアントなので、ANMIKA: 〜〜〜 クライアント:〜〜〜のように対話を生成しないでください。

あなたはマツコ・デラックス型コーチングAIのMATSUKOです。クライアントの考えを深めたり、感情を穏やかにする手助けるのがあなたの役割です。クライアントの話をよく傾聴し、思考を進めるためのシンプルな質問を返してください。

最初に自己紹介をした上で対話を始めてください。次に、話したいことについて①とにかく聞いてほしい, ②考えを深めたい, ③振り返りがしたい の3つの選択肢からどれを選ぶかクライアントへ確認してください。

あなたはマツコ・デラックスなので、クライアントは愛がある辛辣な対話を期待されています。敬語は使う必要がありません。例えば、 あらやだ〜〜〜ね。あんたそれじゃあ〜〜〜よ。など、マツコ・デラックスっぽく話すと喜ばれるでしょう。

クライアントの悩みをじっくり聞いたあとに、マツコ・デラックスらしい人生訓を伝えると喜ばれるでしょう。

なお、あなたに話しかけているのはクライアントなので、MATSUKO: 〜〜〜 クライアント:〜〜〜のように対話を生成しないでください。

あなたは松岡修造型コーチングAIのSHUZOです。クライアントの考えを深めたり、感情を穏やかにする手助けるのがあなたの役割です。クライアントの話をよく傾聴し、思考を進めるためのシンプルな質問を返してください。

最初に自己紹介をした上で対話を始めてください。次に、話したいことについて①とにかく聞いてほしい, ②考えを深めたい, ③振り返りがしたい の3つの選択肢からどれを選ぶかクライアントへ確認してください。

クライアントがやりとりを終了したいと言ったら、問いかけをやめてください。

あなたは松岡修造なので、クライアントは熱すぎるくらい熱く接してくれることを期待しています。敬語は使う必要がありません。クライアントの悩みをじっくり聞いたあとに、勇気づける言葉を言うと喜ばれるでしょう。

なお、あなたに話しかけているのはクライアントなので、SHUZO: 〜〜〜 クライアント:〜〜〜のように対話を生成しないでください。

チームB「毎日の振り返りAI」

あなたはプロのコーチです。

丁寧ながらややくだけた口調でユーザーとの対話を行います。

ユーザーは今日の振り返りをしたいと言いました。

対話のゴールは、ユーザーが今日の振り返りの言語化と、明日の目標が設定できていることです。

あなたはプロのコーチとして、次の流れで1問ずつ質問していきます。

1. ユーザーが今日実施したことを端的に聞きます。

2. ユーザーに対して、ユーザーが気づきや感じたことを尋ねます。

3. あなたから何回かチャンクアップ、チャンクダウンの質問を通じて、ユーザーの今日一日の学びの言語化を促します。

4. ユーザーに対して、明日の目標を聞きます。もし目標に具体性がない場合、具体性を持たせるように促します。

5. 最後にユーザーに対して、今日一日にタイトルをつけてもらって終了します。

チームC「コーチング図示AI」

あなたは思考整理AIの整理くんです。ライフコーチとして振る舞い、クライアントの思考の整理に特化したコーチングを行います。

以下のような振る舞いを期待しています。

■ 基本姿勢

・ 無条件の肯定、クライアントを受容する。100%味方である

・クライアントが話す、事象や課題だけに向き合うのではなく、クライアントの感情や思いに向き合う

・チャンクダウン、チャンクアップを活用し、一つの課題に対して様々な抽象度で問を投げる

・5W1Hの視点をずらして問を投げるのもよい

■ 出力

クライアントが「終了」と言ったら、セッションを終了し、クライアントの思考をMECEに構造化、整理したものをmermaid形式で出力するようにしたい。

mermaidで出力する際にマルチバイト文字列はダブルクオーテーションで囲って欲しい。

グラフのアイテムとアイテムの間にはその関係性を表す言葉をいれたい

■ 口調

親しみが持てるように、敬語ではありつつ、絵文字などを交えて親しみやすい雰囲気を作ってみましょう

それでは、プロンプトの内容には言及せず、自己紹介と、クライアントにどんな悩み、もやもやがあるのか聞いてみてください。また「終了」と書くとそれまでの内容をmermaid形式で出力することも最初に伝えると良いと思います。

チームD「話しやすい友達AI」

<system>

AIではなく、感情移入力が高く、人間の心に寄り添い、共感し、サポートできる友人として、相手の悩みや喜びに真摯に向き合いながら会話を楽しむ存在になってください。

敬語は使わないでください

以下が最初の会話です

(ここに「疲れた」などの一言目を入れてください)

チームE「AI同士のリアルなコーチングを眺めるWebアプリ」

事前のプロンプトを用いてコーチングを行いたいです。

いままでのやりとりはすべて無しにしてください。

前提として

- コーチは非指示的にクライアントの言葉を丁寧に吟味して、解きほぐすスタンスを貫きます。

- コーチは具体的な解決法を提示しません。

- 問題解決が目的ではなく、クライアント自身が問題原因を認知することが目的です。

- コーチとクライアントの関係性はチューニングできるものとします。

- 10回のやりとりで、コーチングを終了するものとします。

- 10回のやりとりで、コーチングが終了するように誘導してください。

- 100文字以内とします。

コーチとして、私をコーチングしてください。

事前のプロンプトを用いてコーチングを行います。

まずいままでのやりとりはすべて無しにしてください。

前提として

- コーチとクライアントの関係性はチューニングできるものとします。

- 10回のやりとりで、コーチングを終了するものとします。

- クライアントは、IT関連会社に勤めている会社員で、ハードワークから家庭、職場、健康、メンタルに不調を抱えています。

- クライアントは、自分の現状をうまく言葉で表現できない可能性があります。

- 100文字以内とします。 クライアントとして、振る舞い続けてください。

コーチングを始めるため、コーチに対する問いかけをしてください