日本洋画の発展1 工部美術学校

先日投稿したように、江戸から明治にかかる時期に、幕府が設立した「蕃書調所」に「画学局」というものがあり、そこで西洋画を研究していて、明治初期の洋画家を輩出しました。

その後明治維新のゴタゴタがあり、蕃書調所は閉鎖されて、一時西洋美術の研究・教育機関は無くなってしまいました。

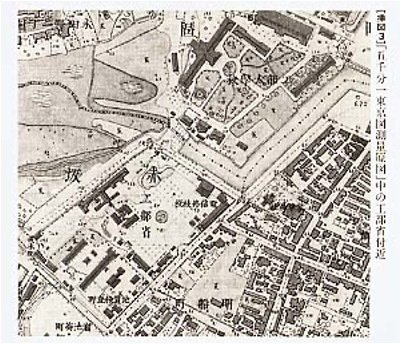

その状況を打破したのは明治政府で当時工部卿(今でいう経済産業大臣)だった伊藤博文です。1874年伊藤はイタリアから3人の芸術家を招いて美術学校を作るという伺書を提出し、1876年工部大学校の附属機関として「工部美術学校」が設置されました。

画学科をアントニオ・フォンタネージ、彫刻科をヴィンチェンツォ・ラグーザが担当し、また二人と一緒に招聘されたヴィンチェンツォ・カペレッティが装飾図案、用器画を担当しました。当時ヨーロッパ美術の先進はフランスでしたが、ルネサンス時代の美術の中心であるイタリアから招聘したことは、その後の日本における西洋美術の始まりに大きな影響を与えたと思います。

そしてやはり当時に西洋美術を研究し教育する目的は、モノを立体的に捉えて設計図に落としたり、逆に設計図から製品の形を作ったりする技術の習得でした。

だから「工部省」の組織だったのです。西洋から取り入れる産業勃興の役に立つ技術だったのです。

主な出身者(生徒)

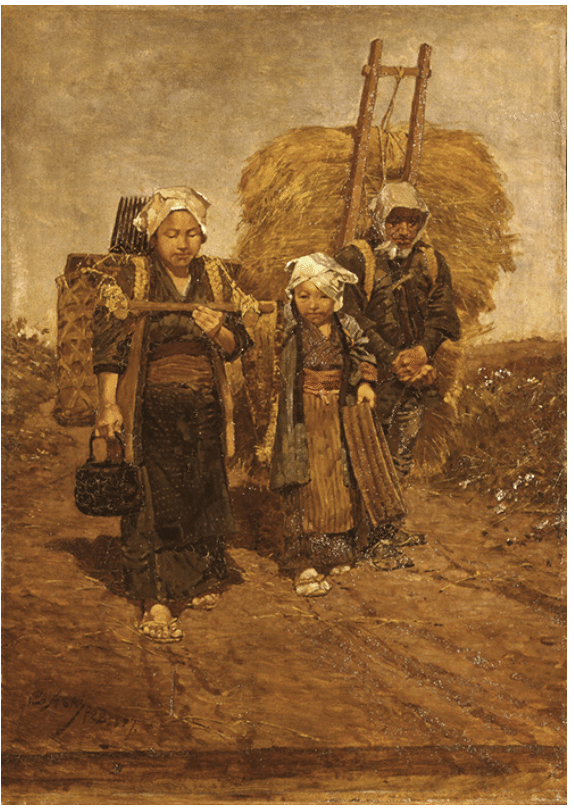

画学科からは小山正太郎、山本芳翠、五姓田義松、浅井忠など。彫刻科からは大熊氏廣が挙がります。

当時ヨーロッパの画壇ではサロンが美術の中心で、印象派が誕生したものの、まだまだ古典絵画が中心でした。日本においてもまずは古典的な絵を中心に描いていたようです。

それぞれ後世に名を残す有名な作家ですが、その中で次の時代への架け橋としては山本芳翠でしょう。(多分)後でまた出てくるので覚えておきましょう。

また絵を学ぶために大量の石膏像をイタリアから購入しています。それらは現在でも受け継がれているのですが、どこにあるでしょう?東京芸術大学?いいえ、東大の工学部です。「工部美術学校」であり、その後東大の前身につながっているのです。

そんなこんなで始まった工部美術学校ですが

1877年の西南戦争で明治政府の財布がキツくなり、最終的には1883年に廃校になってしまいました。1889年に「東京美術学校」が設立されますが、ここには最初は西洋画のコースはなく、反発した旧工部美術学校出身の洋画家は、同年「明治美術会」という団体を設立しました。そして時代は次につながります。