【建築生産マネジメント特論講義】 霞が関ビルとはなんだったのか──超高層ビルと、「建築生産の科学」の時代

本稿は、東京大学大学院にて開講された権藤智之特任准教授による講義『建築生産マネジメント特論』を筆者が一部再構成し、テキストベースで公開するものです。

カバー画像:霞が関ビル上棟式の鉄骨(霞が関ビルディング50年記念誌より転載、三井不動産蔵)

新たな技術と、それを使いこなす想像力が組み合わさった時、これまでにない建築構法システムが突如可能になることある。過去100年ほどの間に突如登場した”超高層ビル”というアーキタイプは、その顕著な実例の一つだと言えるだろう。超高層ビルの構法システムの歴史と展開、そして現在形について扱った本講義について、本稿ではその内容の前半部分を抜粋して紹介する。

本講義ではまず、日本初の超高層ビルである霞が関ビルをとりあげる。そしてその実現が何を意味していたのかを考えてゆく。アメリカで産声を上げた超高層ビルのノウハウを引き継ぎながら、しかし日本の風土や社会に適応した独自の進化を遂げた「構法システム」が生み出された瞬間──。結論を先取りすれば、霞が関ビルの竣工とはそのような出来事であったと言えよう。

新技術開発の場としての霞が関ビル

霞が関ビルは、1965年に着工し、1968年に竣工した日本初の超高層ビルである。その高さは地上147m。建設基準法で定められた高さ制限──いわゆる百尺規制──が撤廃され、31mに制限されていた日本の都市空間に突如として現れた霞が関ビルは、まさしく超高層ビルとよぶにふさわしい建築であった。施主の三井不動産、設計の山下設計、施工の鹿島建設を始めとする数多くの企業、官公庁、専門家、職人たちによって編み上げられたこのプロジェクトは、同時に高度経済成長時代の幕開けを告げる象徴的な国家的事業であったとも言える。

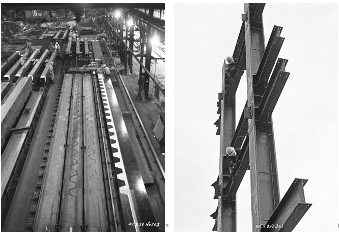

ハニカムHビームとキの字の鉄骨(霞が関ビルディング50年記念誌より転載、三井不動産蔵)

その霞が関ビルにおいて、初めて採用された技術は数多い。たとえば15mを超えるスパンの長大ハニカムビームは、一本に圧延したH型鋼をジグザグにカットし、位相半コ分ずらし、一方を反転させて組み合わせる事で、生産の効率化と、軽量化と剛性の増加という性能向上の両方を果たした。また2階分を事前溶接したキの字フレームによって、スピーディに鉄骨工事を行うことが可能になった。

霞が関ビルディングの2分割式セルフクライミングタワークレーンとデッキプレート(霞が関ビルディング50年記念誌より転載、三井不動産蔵)

クライミング式のタワークレーンも、霞が関ビルのために開発されたものだ。マストと旋回体を分離させることで、上図左のようにフロアが完成するごとに自らビルを登ってゆくことができるという構造は、世界で初めて採用されたものだ。また縁の下の力持ちのように、地味ながら工数削減に大きく貢献した技術として、デッキプレートの登場と活用があげられる。「床貼り」にかかる手間が大幅に圧縮されたことを見逃すことはできない。

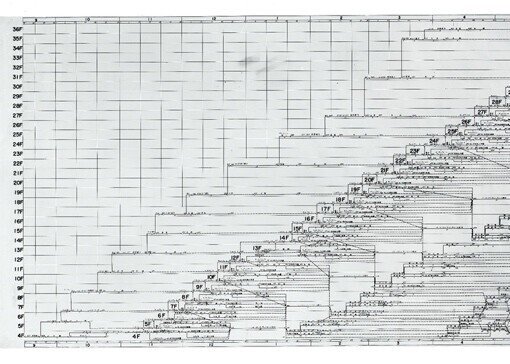

霞が関ビル総合工程表(霞が関ビルディング50年記念誌より転載、三井不動産蔵)

さらに「超高層ビル建設」というプロジェクトそのものが、既存の建築構法と根本的に異なっている事をよく示しているのが、PERT(Performance Evaluation and Review Technique)の採用だ。そもそも、冷戦下のソ連のロケット開発に焦りを抱いたアメリカが1950年代後半に生み出した「計画の科学」である。既存の建築生産に比べ、はるかに複雑になった超高層ビル建設では、上流の計画工程に対する工学的な革新もまた必要とされた。霞が関ビルの整然とした総合工程表は、事前の綿密な工程計画により生み出されたのである。

構法的な観点からみためぼしい新技術の他にも、構造計算における国産計算機の本格的な活用や、冒頭に触れたような法制度面の整備など、これを機に歩みを進めた物事は枚挙にいとまがない。霞が関ビルはそのまま、建築生産の高度な科学化と、それを受け止める社会の側の変革を、同時に押し進めてゆくプロジェクトでもあったといえるだろう。

なぜ霞が関ビルの施工写真は美しいのか

左:再掲、右:高層部階別実施工程図(建築学大系 追巻 超高層建築設計例、建築学大系編集委員会、彰国社、1976年4月、p.160)

ところで、霞が関ビルの施工写真は美しい。低層の都市空間に一本だけそびえる鉄骨の骨組みには、モダニズムの目指した規範的な建築的美学がそのまま結実しているかのようである。

しかしよく考えてみると、ここには奇妙な謎がある。超高層ビル施工計画の観点から見れば、鉄骨の骨組みだけが出来上がっている状況は極めて非合理的だ。階層ごとの作業を平準化し、おなじ手順を繰り返しながら高さを増してゆく超高層ビル建設の現場では、カーテンウォールを含め、すべての工事が連続的に積み上がらなければ非常に非効率な工事になってしまう。

実際に霞が関ビルディングの工程計画図を見てみれば、この謎の理由がわかる。カーテンウォール取り付けの工期が大きく遅れているのだ。

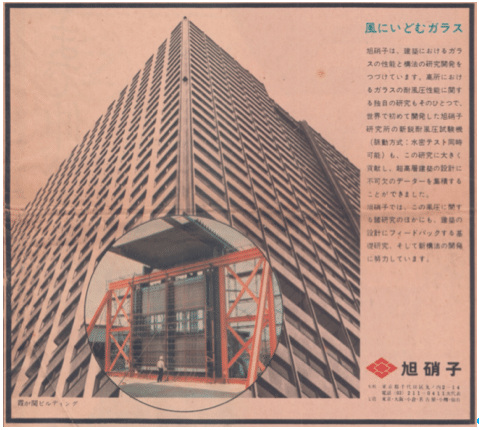

おそらく世界初の、変位を与えたカーテンウォールの実大実験(建設通信新聞、1968年4月18日)

実は霞が関ビルディングは、カーテンウォールの開発に一度失敗しているという経緯がある。プロジェクトの進行を統括する役割を負っていた霞が関ビルの設計委員会では、アメリカや日本の、とくに建材に関する調査を繰り返しながら、日本初の超高層ビルという象徴的なプロジェクトにふさわしいカーテンウォールのあり方を模索していた。

そこで当初選ばれていたのが、柱の鉄板型枠を外装としてそのまま利用する案である。これはそのまま、耐候性を理由づけとして、型枠の素材にコールテン鋼を選ぶことを意味していた。この挑戦的な素材選択はしかし、実スケールプロトタイプの曝露実験で観測された、”さび”を制御することができないという問題によって泣く泣くお蔵入りとなってしまう。結果として、2度目の検討で選ばれたカーテンウォールが、竣工予定日を目掛けて急速に設置されることとなった。鉄骨だけの霞が関ビルは、そのギリギリの駆け引きが束の間に生み出した姿だったのだ。

霞が関ビルはいまも建て替えられることなく東京のまちに建っている。機会があれば、ぜひその足下に立って、あり得たかもしれない霞が関ビルの姿に想いを馳せてみてほしい。

お読みいただきありがとうございました。権藤智之研究室のHPはこちら。

・・・

参考文献

石田繁之介、超高層ビル、中公新書、1968年3月

霞が関ビルディング、霞が関ビルディング50周年記念誌編集委員会,三井不動産株式会社発行,2018年4月

三友かんな,三浦玲児,権藤智之,霞が関ビルにおける構法決定プロセスー建設委員会におけるカーテンウォール構法の検討ー,日本建築学会技術報告集,第24巻58号,pp.1183-1188,2018年10月

「特集 50年後から見た霞が関ビル」、建築士2018年11月号、vol.67、No.794、2018年11月、公益社団法人日本建築士会連合会

・・・