ディレクションを支える基礎的な指針、5つ

私は、映画レビューアプリ『Filmarks』を開発・運営する株式会社つみきで、クライアントワーク中心のUIデザイン事業のチームに所属しアプリやWEBの制作ディレクション・情報設計などを主に担当しています。

これまでの仕事(主にクライアントワーク)を通して得たものとして、ディレクションという仕事に対する今の自分の柱のようになっている考え方、シンプルで基礎的な指針のようなものが5つほどあります。

本記事はその5つについてご紹介します。

1. 一歩踏み込んだヒアリングをする

プロジェクトがスタートする際、関わる社内外のメンバーが集められ、制作のディレクションやプロジェクトの進行管理を担う役割のディレクターとして自分もそこに参加します。

その序盤、「まずは要件をヒアリング」「キックオフでいろいろ確認する」という場面やミーティングの時間が設けられることが多くあります。

このような時に「ヒアリングする場面では一歩踏み込んだ質問をしてみる」ということを常に意識するようにしています。

その理由は「プロジェクトにとって必要で本質的な情報を正確に引き出して、状況や課題をより深く理解すること」がそこから先のディレクションにおいて重要だと考えているためです。

上図はごく簡単な例えですが、一歩踏み込んで質問し確認すると、見えていなかったクライアントの要望が把握できたり、プロジェクトを円滑に進めるために有益な情報を得ることができます。この応用をうまく重ねていくと、ヒアリングの質を向上することができるのです。

必ずしも質問した相手に必要な情報を全て揃えて提示してもらえるとは限らないので、ヒアリングの際はできる限り相手や状況を深く理解しようという姿勢で臨むようにいつも心がけています。

2. 継続して課題やタスクの整理をする

プロジェクトには目的やゴールがあり、そこに向かうために取り組むタスクが生まれます。また、そのプロセスの中では多かれ少なかれ解決すべき問題や課題はつきものです。

プロジェクト序盤のヒアリングと同時期に「要件定義」や「タスク整理」「課題整理」といった工程がありますが、その時点の作業だけで「要件もタスクも100%最初に決まり全くブレることなく納品までノープロブレム」だったことは自分の経験としてはあまり多くはありません。

私の技量が不足している場合も多々ありますが、複数人のメンバーが集まりそれぞれの立場がある中でプロジェクトを進めていると、想定できなかった問題や事前に把握しきれなかった課題などが、途中で何かしら発生することもしばしばあります。

そのような経験からプロジェクトが完了するまで課題やタスクの整理を「継続しながら」進める、ということを意識して取り組むようにしています。

できるだけ状況が常に整理された状態になるように配慮し、発生しそうな問題や課題を事前に察知できるよう全体を見渡しながら、プロジェクトを前に進められると良いと考えています。

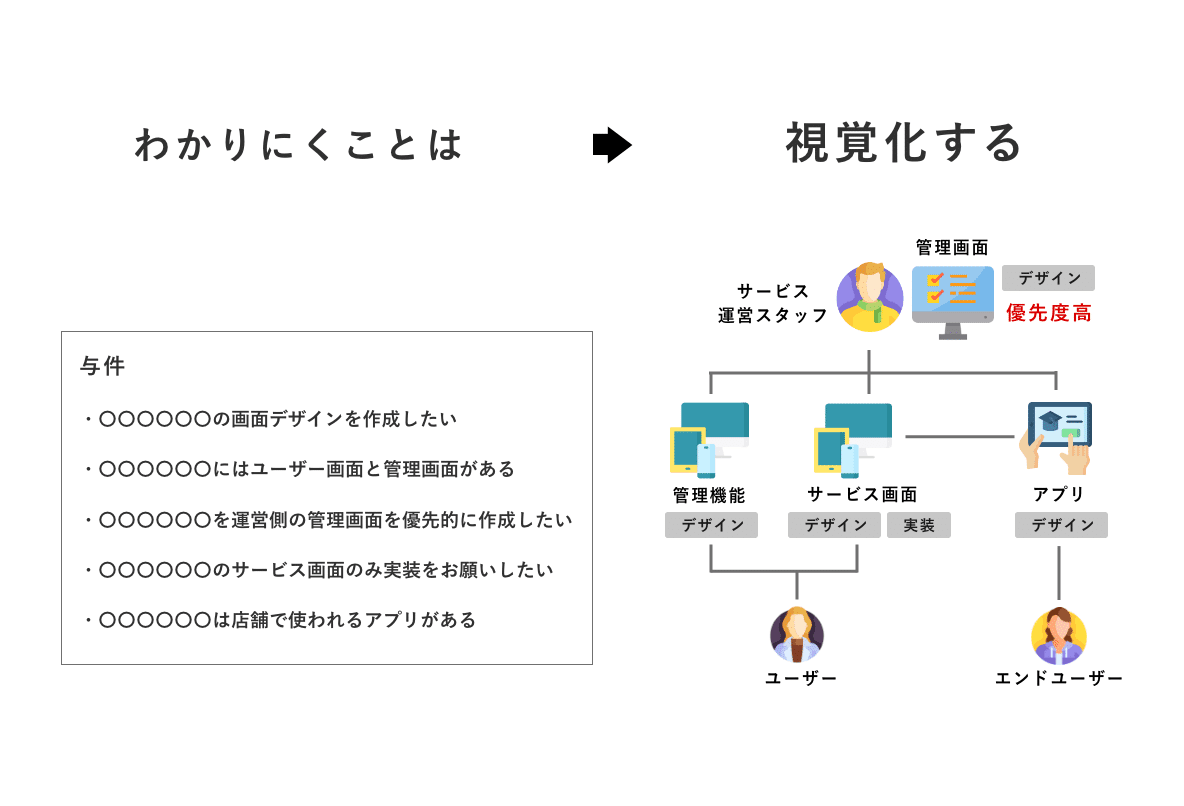

3. わかりにくい事は具体化・視覚化する

プロジェクトの状況を整理する中で、内容によっては複雑でわかりにくかったり、極めて曖昧な状態だったりする場合があります。

前提となる背景や条件、複数の課題の相関関係など、果たしてメンバー間の認識はしっかり揃っているだろうか…?

認識のずれや食い違いは、さほど影響のない小さなものから、プロジェクトを揺るがす致命的なものまでリスクは様々ですが、いずれにしてもそれを放置したままにすると進行管理を担当するディレクターに返ってきます。

リスクを事前に回避する意味も込めて、わかりにくい事や曖昧な点については必ず具体化したり、視覚化したりするようにしています。

例えば、よくある事ですがスケジュールや納期について「3月納品が希望」という要件が話の中で挙がります。この場合「3月納品」には「3月頭に納品」「3月末に納品」「3月中できるだけ早め納品」などなど、複数の可能性があり認識にブレが発生します。そういう時は必ず「3月の何日に納品をご希望でしょうか?」と具体的に確認するようにしています。

また、テキストや口頭で明確にするだけでなく、内容によってはメンバーがインプットしやすいように簡単な相関図などを作成してパッと見ればわかるようにします。絵でインプットしやすく示して、ズレのない共通理解を促します。

このような作業は手間がかかると感じるかもしれませんが、急がば回れ。後々になって大きな問題へ発展し苦労するリスクと比較すれば、早めに手間をかけても認識のすり合わせをする方が最小コストで済むこともあると思います。

4. 相手に正確に伝わるように情報をまとめる

ディレクター採用の募集要項の求められるスキルで「コミュニケーション能力」というフレーズをよく目にします。私個人の見解ですが、仕事におけるコミュニケーションの基本は「理解すること」と「伝えること」だと思っています。

ディレクションの仕事ではプロジェクトメンバーに何かを説明したり依頼したり「伝える機会」が多くあります。特に最近はslackやプロジェクト管理ツールなどを使用する中で、文面でのやりとりや会話の比重も大きいです。

複数人のメンバーとプロジェクトでコミュニケーションをとる時、相手に正確に伝わるように情報をまとめることで、相手の理解を促しスムーズにやり取りが運ぶように配慮しています。

情報を相手に伝える時に私が意識していることは以下2つです。

・5W1Hを明確にして伝える

・内容に合わせてリストで簡潔に伝える

ありふれた方法ではありますが、忙しかったり切羽詰まっているような時ほど、面倒そうなこの方法に助けられたことが何度もあるので個人的にはおすすめです。

5. スケジュールは逆算を重視して組み立てる

タスクや課題を整理、ゴールまでのマイルストーンを把握しプロジェクト管理ツールなどを活用すれば効率的なスケジュール管理は可能になりますが、それでも特に注意しているのが「ゴールから逆算して現実的な予定を組めているかどうか」です。

始まりから終わりに向かって予定を積んでいくような時系列で見るのと同時に、着実にゴールに到達するために時間を確保して現実的にメンバーがその予定に沿って動くことができるかなど、シミュレーションしながら必要な時間を逆算して全体の予定を考えます。

例えば上図のように、社内チェックで担当者がOKを出すまでに必要な時間を逆算してちゃんと確保できているか?というような視点で調整することが重要だと思っています。

さいごに

今回ご紹介した内容は「最良の成果物を制作するために、必要な情報を正確に整理・伝達してプロジェクトを円滑に進める」ことを重視してまとめたものです。

ディレクション業務には、UIデザインやマーケティングの知識、企画やプレゼンテーションなど知識面や技術面も幅広く求められることが多いです。

その中でもこの記事の内容はごく一部の知見に過ぎませんが、様々なプロジェクトに臨む際の初歩的な指針として何かの助けになればいいなと思います。

読んで頂きましてありがとうございました。

ーーー

EC事業の支援サービスに力を入れています!

株式会社つみき UIデザイン事業部ではブランドのEC事業を継続的に成長支援する『D2Cデザインパートナーサービス』を提供しています。

ぜひ一度お問い合わせください。