「センスがいい」とは?

「あの人の服装はセンスがいい」「このバンドが好きだなんてセンスがイイね」「あの映画の監督はセンス抜群」という会話を誰しもが耳にしたことがあるのではないだろうか?日常単位で頻繁に使われるこの「センスがいい」というフレーズだが、どこかふわっとした認識で使われることが多いと感じる。というのも、この考えに至ったのにはある経緯があるのだ。

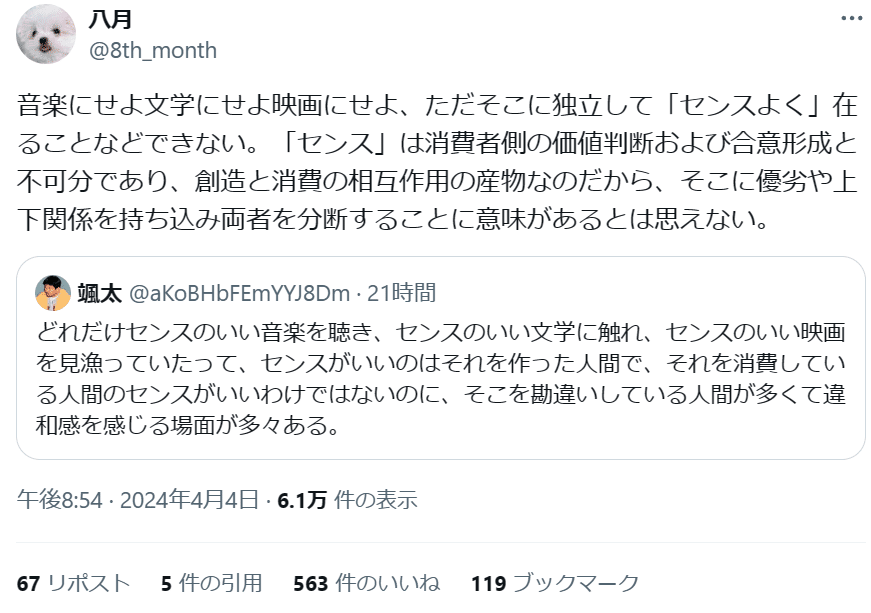

本日twitterを何気なく見ていたらそんな「センス」に関する以下のツイートをふと目にした。

双方のツイートにおおむね同意する一方、二つ目のツイート主様は反論するかたちである(に見える)にもかかわらず、なぜか僕はどちらにも賛成できたのだ。それを疑問に思ったのが本稿を作成しようと思ったきかっけである。

そして、やはりツイート内で登場するセンスという言葉をなんとなく、その意味の機能を加味せずにさら~と読んだものの、どこか深く理解できてない自分がいた。

センスとは?

そもそも、「センス」ってどういう意味?センスとは、お分かりの通り英語のsenseがカタカナ語になったことで生まれた単語である。Cambridge Dictionaryにおけるsenseの意味を見ると

an ability to understand, recognize, value, or react to something, especially any of the five physical abilities to see, hear, smell, taste, and feel

訳すと、「何かを理解、認識する、もしくはそれに反応、もしくは価値を置く能力」、もしくは「良い判断をする能力」となる。前者は包括的な意味でのセンスになり、後者は特に映画やファッション、コンテンツ業界における、ある種美的判断のコンテクストで語られる「センス」として細分化されたものであるのではないだろうか。(ここで扱う範囲は映画、ファッション、音楽、文学である。)

上記を受けて、前者の包括的なセンスを基に、僕の思うセンスの前提を上げてみよう。

・自らの内的情動の変化を知覚する能力(例えば絵画の世界では人間の知覚性質上美しく感じる色彩配置や構図がアプリオリに決まっている。それらを無意識でも知覚する能力も含まれる)

・相手の表現に対して、その源泉となるような感情、思考の道程を知覚、理解する能力

・これらから形成される美的判断基準(哲学)を有すること

そして、思うにセンスが生まれる瞬間は制作側の表現に、享受側の美的判断が共鳴した時に、生まれるものである。

これを「ファーストハンドのセンス」として仮に定義しよう。このファーストハンドのセンスを持った個人が、同じように共鳴した他者とグループを形成し、「俺は、私はこの作品、こういうふうに感じた(センスした)」じゃあ『これが「センス」だね」と同意形成(consensus)をすることで鍵カッコつきの「センス」を作り上げる。ここまでは後者のツイートの内容。さて、最初のツイート主が批判したかったのはここからの話し。このファーストハンドのセンスを持った集団が自らとは美的判断を異にする集団が形成した「センス」を批評し、「センスが悪い」と評したり、それに多くの同意を獲得したり、別の権威からお墨付きをもらうことで、あるセンスAは権威性を帯びてくる。ようは、「センス」の界には自然淘汰の原理があり、生き残った「センスたちが」「いいセンス」として語られる様になる。これが、「良い判断をする能力」としての「センス」

「センスA」が権威を帯びると何が起こるか?コンテンツとの共鳴の際に起こるファーストハンドのセンスは、個人の美的判断を前提とせずに、Aをまとう、消費する、Aが好きだと言うだけで「センス」があると判断されるような、ある種ブランドとしての、(誰かがそれを言いといった)「セカンドハンドのセンス」になってしまう。そしてそれとは異なる「センスB」はセンスがない、と盲目的に抑圧的してしまうことにつながりかねない。

しかし、「センス」は何らナンセンスなものではない。成員を多く獲得することでトレンドを作ったセンスは、制作側にもそれを深く内面化させる契機にもなり、さらなる創作活動へとインスパイアする。スポットライトを帯びることでさらなるファーストハンドのセンスが生まれるかもしれない。また、そのトレンドを「知覚」する能力もまたセンスに含まれるだろう(それを受けての自身の美的判断との比較とすり合わせもそれに含まれるあろう)

結論

センスとは、美的判断を持つ個人が、あるコンテンツに反応し、共鳴し、理解した時に生まれてくるものだ。その個人らがグループを形成し、コンセンサス(con-together sense-perceive)を得たものが「センス」だ。質、量ともに高い水準を持つ「センス」は社会的な権威性を持ち、良し悪しを判断するようなJudgeとしての機能が付与される。今日的な意味での「センスがいい」とはその権威の傘の下に入ること、より良い傘を選ぶこと、として解釈される。

ただ、個人的には内的な美的判断と外的なそれに等しく目を向け、内政の姿勢とともに、好きなようにコンテンツを楽しまばよろしいと思う。