建設DX研究所 交流会レポート(後編)

はじめに

みなさん、こんにちは。

12月5日に開催した「建設DX研究所 交流会」について、後編では、株式会社竹中工務店様、大成建設株式会社様にご登壇いただいたセッション「スーパーゼネコンにおける建設DX~設計・施工におけるDX最新事例~」についてダイジェストでお届けします。

「スーパーゼネコンにおける建設DX~設計・施工におけるDX最新事例~」

建設DX研究所は、スタートアップを中心に活動しており、なかでも中小建設事業者のDX推進にフォーカスして活動を行ってまいりました。

他方、活動の幅が広がるにつれて、大規模な現場におけるDX事例についても是非学ばせていただきたいという思いで、今回こちらのセッションを企画しました。大規模な現場において、中小企業も含む協力事業者といかに連携しながらDX推進されているか、また、スタートアップ技術をどう活用されていらっしゃるか、という点についても伺う貴重な機会となりました。

登壇者のご紹介

今回のセッションでは、

・株式会社竹中工務店 設計本部 DX総括部長 池田 英美 氏

・大成建設株式会社 建築本部 デジタルプロダクトセンター DX生産システム推進室長 白木 宏 氏

のお二方にご登壇いただきました。

データドリブンデザインを実現する竹中工務店の「設計BIMツール」

竹中工務店の池田氏より、設計分野のDXのお取組みとして、自社開発された「設計BIMツール」についてご説明いただきました。

池田氏は2013年より、同社にてBIMを活用した設計プロジェクトの実現に向けて取り組んでいらっしゃいます。

竹中工務店における設計分野のDX

冒頭、竹中工務店が2030年にデジタル変革で目指す姿を紹介いただきました。

①お客様の課題解決と事業機会の創出、②お客様満足を生み出すものづくり、③建築プロセスや顧客体験、これらの一連の流れにデータを活用しながらデジタル化を進めていく、という姿が語られました。

2030年に目指す姿にむけたデジタル化においては、営業・設計・生産・FMまで社会的需要に対応しつつ、生産性の向上・働き方改革の実現を推進されているとのこと。

それまで個別になっていた分野を横ぐしでつなぐ必要性から、全社横断の「建設デジタルプラットフォーム」を構築。基本計画から施工、維持保全など、それぞれのアプリケーション群をプラットフォーム上に設けつつ、共通するアプリケーションはデータ基盤とも連携させることで、同社全体でデータを利用していく仕組みができているそうです。

「設計BIMツール」とは

中でも、同社全体のDXの中心的な役割を担う「設計BIMツール」。

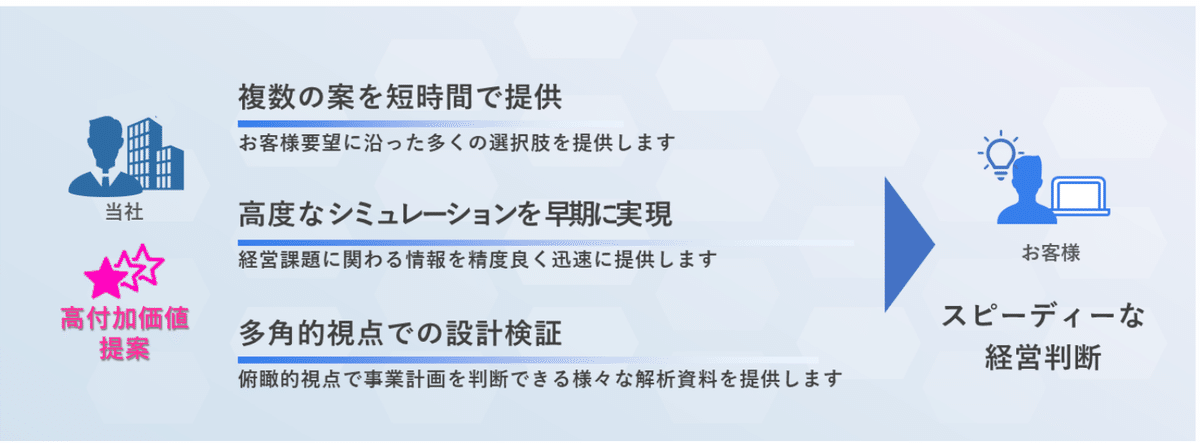

「設計BIMツール」は、建築主であるお客様のスピーディな経営判断をサポートすべく、複数の案の短時間での提供、高度なシミュレーション、多角的視点での設計検証などができるようになっているそうです。

「設計BIMツール」の大きな特長は、BIMの「情報」と「形状(モデル)」を分離させた管理であるとのこと。

従来は形状(モデル)の中に情報が書き込まれており、BIMソフトを持っていないお客様は開くことができないという難点がありましたが、同社では「情報」と「形状(モデル)」を分離して管理させることで、誰もが必要な情報にアクセスできる仕組みを構築されました。

こうしたデジタルツールによって、スピーディなアウトプットが可能となるとのこと。従来の検討フローよりもアウトプットを早めることで、お客様との新たなラリーが生まれ、結果として付加価値の高い提案につながるそうです。

「設計BIMツール」は、「設計ポータル」「設計アプリケーション」「モデルチェッカー」の3つの要素で構成されています。

「設計ポータル」は、設計情報とモデル(形状)をそれぞれ分離して一元管理できるとのこと。一般的なBIMソフトには管理できないような敷地情報なども入力が可能で、概要書・仕様書、複数案の検討、色分け図、シミュレーション結果などのアウトプットが得られる仕様となっています。

「設計アプリケーション」は、様々なアプリケーション群が、ミドルウェアとなる設計ポータルを介して、1つの共通データ基盤と紐づいているため、建築・構造・設備が同じデータに基づき検討を進めることができるとのこと。「建築(意匠)が設定した天井高を踏まえて、構造設計者が梁の構造計算を行う」というユニークな取組も紹介いただきました。

「モデルチェッカー」は、従来の目視チェックの課題感から、品質確認ができるチェッカーの必要性により開発されました。建築・構造・設備・重ね合わせなど様々な観点からの品質確認の自動化に寄与しているそうです。

今後の展望

池田氏からは「デジタル変革は一足飛びにはいかない」とのお話をいただきました。

今後は、現在行っているデジタル化による業務効率化のみにとどまらず、様々な会社の建設ICT技術を活用しながら、デジタル化による事業の変革に取り組み、業界全体のDX化の実現につなげたいという思いとともに締めくくりいただきました。

大成建設が目指す建築現場のDX 進化型DXパッケージ施工について

続いて、建築現場の施工DXの観点から、大成建設株式会社の白木氏より、自社内で取り組まれているプロジェクト「進化型DXパッケージ施工」についてご説明いただきました。

白木氏は同社にて建築施工管理技術者としてのキャリアを長く積まれたのち、2021年より同社のデジタルプロダクトセンターにてデジタル技術を施工の現場に活用させる取組みを進められていらっしゃいます。

進化型DXパッケージ施工とは

2023年6月、デジタルプロダクトセンター内に「DX生産システム推進室」が設立され、同室において「進化型DXパッケージ施工」の推進に取り組まれています。

「進化型DXパッケージ施工」は、デジタル技術を活用し、建築現場のDXを推進していく取組であり、プロジェクトの重要なポイントは、「ゼネコンと専門工事業者を個別にDX化するのではなく、全体最適を重視したアプローチである」と紹介されました。

進化型DXパッケージ施工は、設計BIM/施工BIMを起点としたシステムにより、「データ連携(TYPE-A)」「リモート化(TYPE-B)」「システム/AI(TYPE-C)」「ロボット(TYPE-D)」という4つの軸で取り組まれていらっしゃいます。これらを2026年をめどに統合していくことも目指しているそうです。

TYPE-A:データ連携

TYPE-Aのデータ連携は、同社の設計/施工BIMデータを専門工事業者のバックオフィス/工場に連携させ、製作に活用したデータを現場施工に連携させていく取組です。

データ連携にあたっては、プロジェクトの選定、プロジェクト責任者との調整、プロジェクトの専門工事業者とのDX施工の立案・試行、効果検証・改善といった一連の流れのプロセスをご紹介いただきました。1つのプロジェクトにも様々な工程カテゴリーがあり、それぞれにおけるデータ連携やDXの取組の可能性を模索していらっしゃるそうです。

データ連携の事例として、

・土工事において、3次元データを活用したICT建機のマシーンガイダンスの事例

・鉄筋工事において、3次元データを専門工事業者に連携し、鉄筋加工図作成ソフトや鉄筋工場工程管理運用システムへデータ活用していく事例

・型枠工事において、設計BIMデータを利用した展開図の自動生成の事例

などもご紹介いただきました。

TYPE-B:リモート化

TYPE-Bは、あらゆる視点で「リモート化」を行うことにより作業所における業務改善をしていく取組です。子育てや介護をしながら継続して働ける環境づくりを行うことで、多様性を実現していくという考えのもと、現場業務を支えるマルチリモートスペースの設置や、サテライトオフィス等の整備による業務のリモート化を推進されています。

マルチリモートスペースについては、T-BasisX(大成建設における建築現場におけるDXの標準基盤)、現場カメラ、リモート通話などを統合的に活用した業務改善をご紹介いただきました。

Type-C

TYPE-Cは、ナレッジとAIの活用と合わせたプログラム化・システム化に関する取組です。

例えば、スチールドアと構造物の干渉がないかを確認するSDチェックの作業について、BIMデータを活用していかに効率化していくかを検討されているとのこと。設計モデルと建具リストの情報等を1シートに統合することで不整合箇所の確認に取り組まれているそうです。

TYPE-D

TYPE-Dは、現場でのロボットの活用に関する取り組みです。

まずは、様々な現場で、社内・社外問わずロボットを試行してみよう、という段階であることをご紹介いただきました。

外部アプリとの連携

AI工事進捗アプリ、Open Space、ANDPADといった外部サービスとの連携についてもご紹介いただきました。

ANDPADとの連携については、現場でのチャット利用、BIMによる工事打合せ、納まりの検討、点群活用、業者間の工事調整などの場面で、ANDPADアプリを通じたデータ活用が進んでいらっしゃるそうです。

今後の展望

今後も引き続き、データ連携をはじめとした進化型DXパッケージ施工を進めながら、2030年に向けたDX化を加速していく予定とのこと。専門工事業者・各支店との連携も不可欠であり、協力しながら建設現場全体のDX化を促進していく、との意気込みを語っていただきました。

ディスカッションパート

ご発表を踏まえ、後半はファシリテーター(建設DX研究所代表 岡本)を含めたディスカッションを行いました。

こちらのパートでは、

①様々なプレイヤーがいるなかでのDX推進にあたり困難だったこと

②DX推進により起こった変化・メリット

③スタートアップ/技術・建設DX研究所への期待

という3つのテーマでお話をいただきました。

①様々なプレイヤーがいるなかでのDX推進にあたり困難だったこと

社内におけるDX推進について、池田氏によれば、「DXを推進する以前に直面する大きな壁は、フローや様式、管理方法がバラバラであること」とのこと。まずはこうした現状を認識してもらう作業に多くの時間を要したそうです。

一方、白木氏によれば、「実際にツールを使う現場の人たちから理解をどう得られるかという点は今でも困難である」とのこと。従来の指示命令系統を踏まえて、支店の幹部に話をしつつも、併せて、現場の方々からも意見をヒアリングしながらWin-Winな関係を目指していらっしゃるそうです。

また、社外のステークホルダーも含めたDX推進について、池田氏からは「デジタルによってお客様にどのような価値が生まれるのか」ということが重要であるとのこと。お客様にとって「自分たちにこんなにメリットがあるのか」というところまでお見せすることで、デジタル化による業務革新のフェーズに達していくのだと話していただきました。

白木氏からは、「専門工事業者へDX化のメリットを実感させることが大切」とのこと。専門工事業者との対話を通してDX化が業界全体の将来に必要であることを共に認識し、課題や不安を共有することで、DX化を推進する道筋が見えてくるといいます。

②DX推進により起こった変化・メリット

池田氏によれば「若手社員と比べて、ベテラン社員は使い始めに戸惑ってしまう傾向にある」といいます。「デジタル化とは、ツールを使うことが目的ではなく、データを蓄積し、それを分析・提案に活かすことが重要」と強調された点も印象的でした。

白木氏からは、社内のメンバー、専門工事業者に関わらず、「自分の業務はDXと馴染まないと考えていた方々も、前向きにとらえてくれるようになってきている」との良い変化をお話いただきました。

また、働き方改革に関連し、池田氏は「見て覚える」という設計の文化が時代に合わなくなっているとし、ベテラン世代が次世代のために働き方を変えていく必要があると話されていました。白木氏は、「施工現場は設計に比べてリモート化は進んでいない」としつつも、諦めることなく、クラウドカメラの導入によるリモート試行など、今後も改善と提案を積み重ねていくとのことでした。

③スタートアップ/技術・建設DX研究所への期待

池田氏は、疎結合のシステムが繋がっていったり、そこにAIが連動していくような世界、またそうした連携が得意なスタートアップにも期待したいとのこと。白木氏は、「進化型DXパッケージ施工」がまだ技術の試行段階であることから、スタートアップのもつ技術やツールを積極的に試行し、ゼネコン現場で活用できるものがあれば運用していきたいそうです。

最後に、白木氏から建設DX研究所に対して「ゼネコンが苦手とする横連携をぜひ推進してほしい」とのご期待とともに締めくくりいただきました。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

(株)竹中工務店 池田氏、大成建設(株)白木氏より、スーパーゼネコンにおけるDX推進の最新事例を伺い、デジタル技術の活用でスーパーゼネコンがどのような将来像を描いているのか、実際に生産性向上や働き方改革に対してどのように取り組まれているのかを学ぶことができました。また、スタートアップ技術の活用や、建設DX研究所としての連携の重要性についても言及いただき、身が引き締まる思いです。

建設DX研究所では、今後もこうした勉強会・定例部会を定期的に開催していくほか、情報発信・政策提言等の活動も実施していきます。 建設DX推進のためには、現状の建設DX研究所メンバーのみではなく、最先端の技術に精通する建設テックベンチャーをはじめ、数多くの事業者の力・横の連携が不可欠だと考えています。 建設DX研究所の活動・定例部会などにご興味をお持ちいただける方は、ぜひプレスリリースを御覧いただき、お気軽にお問合せいただけると嬉しいです。