第22回定例部会を開催しました!「建設業界のIoT活用に変革をもたらす一元的なIoTプラットフォーム」

はじめに

みなさん、こんにちは。

「建設DX研究所」では、毎月1度、オフラインの定例部会を実施しています。

11月28日に、第22回となる定例部会を開催しましたので、その様子をダイジェストでお届けします。

今回は、建設DX研究所メンバーのセーフィー社からの紹介で、スタートアップ交流会(第20回定例部会)にもお越しいただいたMODE, Inc.より、シニア事業開発マネージャーの道間様にご登壇いただきました。

MODE社は、本社がカリフォルニアにあるグローバル企業。アメリカ企業とも契約しているほか、センサーメーカーの多さから、現在メインの顧客は日本企業だそうです。

IoTと生成AIで建設業界に変革をもたらす

MODE社はIoT(モノのインターネット)と生成AIを融合したプラットフォーム「BizStack」を提供されています。最近は、特に建設業界での導入が急増しているそうです。

ここでのIoTプラットフォームとは、建設現場に設置した様々なセンサーやカメラからの情報を遠隔地から一元的に管理、活用するための基盤、というイメージをもっていただけると良いかと思います。

建設業界の深刻な人手不足に対して、MODE社は現在の生産性を1.7倍に引き上げることが必要である」と認識されています。

他方、生産性向上を目指してIoTで現場を見える化に取り組んでも「確認しない」、「どう活用してよいのか分からない」となってしまったり、IoTやクラウドプラットフォームが本社では活用されるものの、現場では使われていなかったりと、IoT活用のためにかけたコストを十分に回収できていないケースは多いとのこと。また、IoTにまつわるクラウドやプラットフォームは多数存在し、使い分けが大変になってきているという傾向もあるそうです。

土木領域を得意とされている道間様はいわゆるゼネコンの業務について、現場作業(ブルーカラー)に加えて現場巡回、データ確認、帳票作成といったデータ取得からとりまとめを行う作業(ホワイトカラー)を両方行う「ライトブルーカラー」の仕事であると位置づけているとのこと。ゼネコンなどのこういった業務を行う企業において、本社、現場、研究所といった会社全体でデータを利活用できるIoTプラットフォームを目指し、サービスを展開されているそうです。

まずはそのBizStackの特徴からお話いただきました。

BizStack:現場を支えるIoT×生成AIの統合プラットフォーム

建設業界に特化したIoTプラットフォームBizStackは、単なる「見える化」ではなく、現場で「使える化」を実現するため、以下の特徴を備えているそうです。

① 現場とデータをつなぐ柔軟なプラットフォームでプラットフォーム乱立問題を解消

BizStackは、50社を超えるセンサーやカメラメーカーと連携し、現場にあるさまざまな設備やデバイスを一つのプラットフォームに統合しているそう。異なるプロトコルやデバイスにも対応する柔軟性を持ち、クラウドサービスやAPIとの連携もスムーズに行えるそうです。

さらに、現場に設置する「Gateway」により、最短2週間で現場センサーとの連携を実現。現場作業を効率化することで、即座に生産性向上につなげられるとのことです。このGatewayはさまざまなセンサーやカメラとの情報のやりとり規格(プロトコル)に対応しているため、その企業が使用するセンサーやカメラの種類に依存せず、それらから得られた現場情報をまとめて一元的に「見える化」することを実現しているとのことでした。

また、すでに使用しているクラウドサービスについても同様に一元化が可能とのことで、現場のあらゆるデータを効率的に活用できる環境を形成しているそうです。

②生成AIと自然言語で直感的に操作

Gatewayによる一元的な「見える化」にとどまらず、それらを現場でも活用できるようにするため、生成AIとチャットファーストのインターフェースを採用。TeamsやSlack、directといった既存のチャットツールに連携させ、使用者はいつものチャットツールからBizStackで収集したリアルタイムデータを活用できるとのことです。実際に、現場作業員はPCではなくスマホから、自然言語(通常機械は理解しにくい、通常の人間の言語)で欲しい情報を聞いたり、データのとりまとめなどを依頼できるとのこと。

例えば、異常を検知した際には、AIに質問することで原因を特定したうえで、現場の動画データやセンサーデータを目視で確認し、日報や帳票の自動生成を指示する、といったことも可能だそうです。このように、現場の「見える化」だけでなく、現場情報をもとにした意思決定のスピードを大幅に向上させることができるとのことです。

③卓越したデータの構造化技術

IoTプラットフォームの活用に必要な「データの構造化」。得られるデータの種類や場所について構造化が行われていないと、AIですぐに取り出す際の精度も下がってしまうそうです。

MODE社では現実世界にある物理的な施設や概念と対応させる形でデータを構造化しているため、集められたデータが自然と適切に構造化されていくそうです。

実際の現場での活用事例

実際に土木の現場で活用が進むとともに、他の建設DX企業との協業による新しい取り組みも行われているそうです。具体事例として、以下をご紹介いただきました。

①CalTa社との協業でインフラ管理を効率化

動画から3次元データを作成できるCalTa社のTRANCITYと組み合わせることで、デジタルツイン空間内での一括管理を可能にするそうです。現場の3次元データと計測データなどを統合し、AIアシスタントを通じて情報にアクセスできるようになることで、建設現場管理や高速道路などのインフラ管理業務の安全性と生産性の大幅な向上が図られるとのことでした。

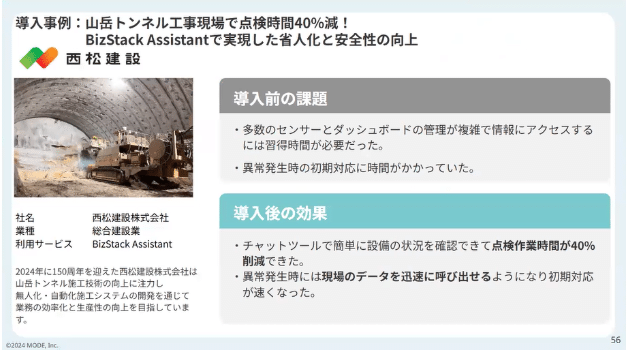

②ゼネコンとの取り組み

BizStackは山岳トンネル工事をはじめ、人手が頻繁に入ることが負担となる現場においても活用がすすんでいるとのことです。センサーが取得した情報をチャットツールで確認することで点検時間を短縮できたり、異常発生時の初動における判断材料にすぐアクセスできることから、対応も以前より早くなっているとのこと。

動画出力の件数も増えており、活発に活用されているそうです。

また、新しい取り組みとして生成AIを活用した画像認識技術と組み合わせて、カメラに映った動画内の映像に異常がないかどうかを判断してお知らせするという取り組みも一緒に行われているそうです。

③BONXとの協業も視野に

イヤホン型のコミュニケーションツールを建設業においても展開するBONX社(第21回定例部会note参照)との協業では、BizStackの音声操作による現場作業の効率化を目指しているそうです。BizStackで収集したリアルタイムデータからのアラートをBONX社のソフトウェアサービスであるBONX WORKを通して音声で受信し、現場の作業者が即座に対応できるようにするとのことです。サービス化はこれからとのことですが、生成AIとの双方向コミュニケーションがよりスムーズに行われ、現場作業の効率性と安全性が向上することを見込んでいるとのことです。

グローバル企業として、海外への展開も

現在、MODE, Inc.の顧客は主に日本企業ですが、本社はカリフォルニアにあることから、今後はアメリカ市場への本格的な進出も視野に入れられているそうです。日本市場で培ったノウハウを基に、現地のニーズに合わせたサービス展開を計画されているとのことでした。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は、IoTと生成AIを駆使して、建設業界における現場DXを推進するMODE社よりあらたなプラットフォーム形成の考え方やそれを体現した事業について伺いました。最近では身近になってきたIoTですが、実際に業務において使いこなすとなると難しい面もあるのだと感じました。AIアシスタントによるサポートは現場が情報を使いこなすにあたって非常に重要な鍵となるのではないでしょうか。発表では実際にAIアシスタントと会話する動画をお見せいただきましたが、タイムラグもなく自然に会話や指示だしが行われている様子に、使用イメージが湧きました。

プラットフォームの普及にあたっては課題は少なくないものの、MODE社の提供するソリューションは、業界全体を前進させる可能性を秘めているのではないでしょうか。これからも、先進的な取り組みを進めるスタートアップ等との連携を強化しながら、現場と技術をつなぐ架け橋として、新たな価値を創出し続けることが期待されます。

建設DX研究所では、今後もこうした勉強会・定例部会を定期的に開催していくほか、情報発信・政策提言等の活動も実施していきます。 建設DX推進のためには、現状の建設DX研究所メンバーのみではなく、最先端の技術に精通する建設テックベンチャーをはじめ、数多くの事業者の力・横の連携が不可欠だと考えています。 建設DX研究所の活動・定例部会などにご興味をお持ちいただける方は、ぜひプレスリリースを御覧いただき、お気軽にお問合せいただけると嬉しいです。