第19回定例部会を開催しました!「ENR Future Tech 2024 レポート」

はじめに

みなさん、こんにちは。

「建設DX研究所」では、毎月1度、オフラインの定例部会を実施しています。

8月22日に、第19回となる定例部会を開催しましたので、その様子をダイジェストでお届けします。

今回は、(株)アンドパッドの新規事業開発室の方々から、2024年6月にアメリカ サンディエゴで行われた建設テックイベント「ENR(Engineering News-Record)Future Tech 2024」に参加した際のレポートを発表いただきました。

「ENR Future Tech 2024」について

「ENR Future Tech 2024」とは、アメリカを拠点に建設業界の最新ニュース、トレンド、技術革新、業界リーダーのインタビューなどを提供する専門メディアENRが年に1回主催する建設テックに関するイベントです。グローバルで活躍する著名なテック企業や建設会社などにより、建設の生産性、効率、安全性、利益率を向上させるための新技術についての様々なプレゼンテーションやパネルディスカッションが行われます。

2024年は、6月3日から5日の3日間にわたって開催され、多数のプレゼンテーションやパネルディスカッション、展示を通じて、協業や事業提携などの新たな出会いの創出が行われていたそうです。

(2024年のアジェンダ一覧)

イベントは多数のスポンサー企業によって支えられています。アメリカやカナダなどで建設業界向けのプロジェクト管理ソフトウェアを提供するPROCORE社が中心的スポンサーとなり、ほかにもSalesforceなどグローバルに事業展開する企業が名を連ねています。

(すでに2025年のスポンサーが募集されています)

会場は1,000〜2,000人は収容可能な広さで、各企業のリーダーによる基調講演を中心に、朝6時から始まる朝食の時間やランチタイムにも絶え間なくパネルディスカッションが行われていたそうです。

パネルディスカッションの登壇者はもちろん、来場者をみても、女性が多くいらっしゃったとのこと。建設テック業界での女性参画は海外の方が進んでいるようです。

2024年の基調講演は、AIをテーマにしたものが急増!

今年の基調講演の大きな特徴として、テーマのほとんどが「AI」にまつわるものだったとのこと。そのうち、取り上げられていた機能をいくつかの分野に分けてご紹介いただきました。

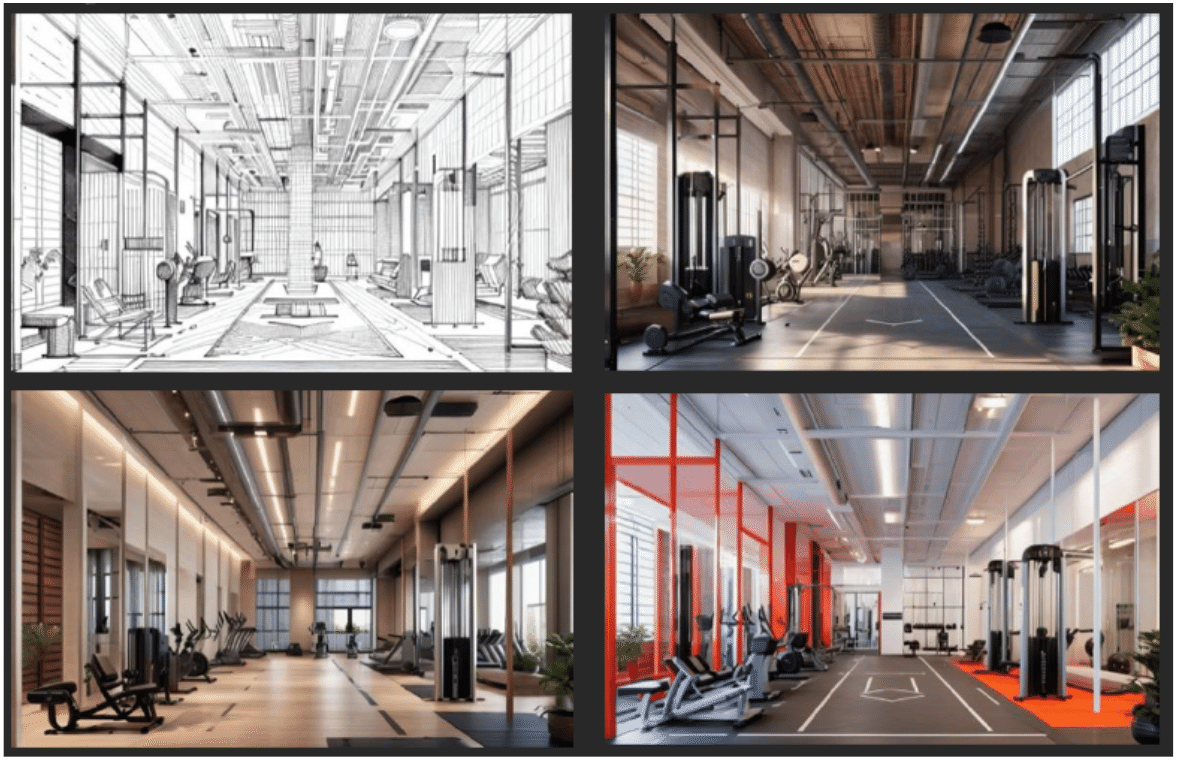

①デザイン・設計

Miro社、Oda Studio社、PromeAI社、Veisus Cloud社、EvolveLab社などから、AIによるレンダリングサービスが紹介されました。

テキストでデザイン指示を行うと、AIが画像でデザインを返すという機能で、例えば、「木とコンクリートを材料のベースとしたモダンなランドリールームのイメージを作って」と指示すると、以下のデザインが返ってくるそうです。

このほかにも、白抜きのスケッチ画をもとに、AIがコンセプト別のデザインを提案したり、単純なデザイン画からCG調のデザインを作成することが可能とのこと。

②見積

Togai AI社からは、「Automating Estimating and the Preconstruction Challenge(積算の自動化と建設前業務の課題)」と題して、AIによる図面解析、正確な積算・数量計算機能が紹介されました。

図面から、部屋の面積や数、種類、特定の設備記号(機械、電気、配管)を読み取ることができるそうです。読み取った結果から積算を行うだけでなく、図面についての質問に対しても対応する文書を参照してきてChatbotから回答することが可能とのこと。

③契約

Document Crunch社からは、「AI is Changing Risk Mitigation(AIがリスク軽減を変革する)」と題してAIによる契約関連サービスが紹介されました。

AIが契約書から法的なリスクを洗い出し、早期にリスク評価を行う機能で、契約前に早急にリスク評価を行ったり、未設定の条項や、リスクのある条項について助言を行ってくれるそうです。

建設に特化した機能ではないものの、建設現場には法の専門家がいないことから、役立つ見込みはありそうです。

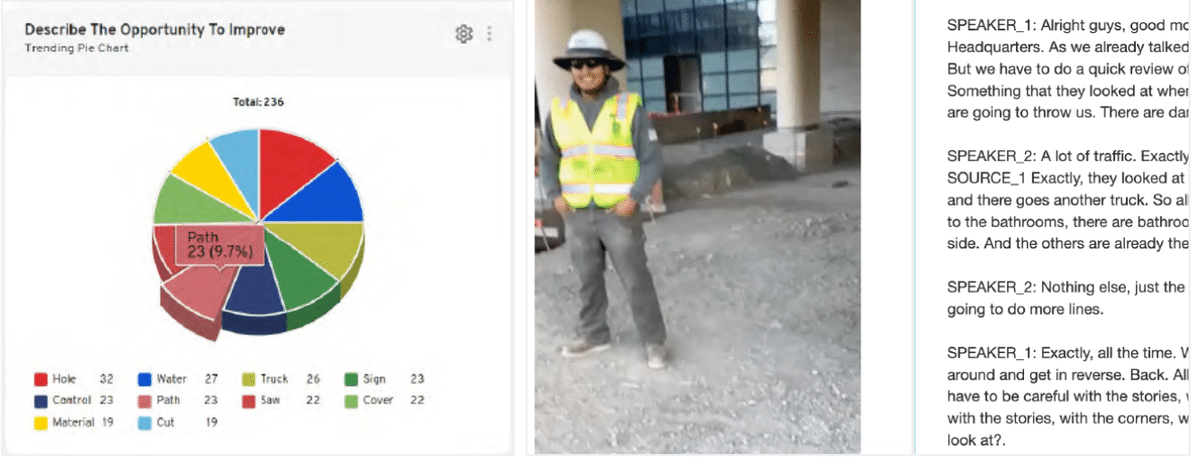

④安全

FactorLab社からは、「AI Becomes a Powerful Disruption Force for Construction Safety(AIは建設時の安全面に関して強力な変革をもたらす)」と題してAIによる安全管理サービスが紹介されました。

現場作業員がつけたウェアラブルデバイスからミーティングの会話を録音したうえで、AIがそのなかから安全や現場の状況に関わる会話を抽出し、その集団の安全意識やリスクを分析する機能です。

具体的には、安全指示内容やそれに関するやりとりを読み取って安全状況を解析しているそうで、分析されたデータはダッシュボード化され、組織内での共有も可能になるそうです。

⑤ナレッジ・ドキュメンテーション

Trunk Tools社からは、「Just One More Question: AI Agents and the New RFI(もうひとつの質問:AIエージェントと新しい情報提供依頼書(RFI))」と題して、AIによるドキュメンテーション機能が紹介されました。

会社内にある建物に関するあらゆるドキュメントをAIが解析、構造化し、理解する機能で、AIに社内のドキュメントナレッジを集約でき、質問することでChatbotを通して情報を引き出すことが可能になるそうです。

アンドパッド社の発表者によれば、見積、契約でのAIの活用は日本でも徐々に見られ始めているとのこと。今回ご紹介いただいたAIを活用した機能はどれも言語は英語のみの対応とのことでしたが、日本語対応となる日も遠くはないようです。

AI以外のトピックス

そのほか、AI以外の分野では、BIM, ドローン, IoT, XR, 点群、Roboticsなど様々な分野の技術が紹介されていたそうですが、そのなかでも共通していたのはそれぞれが持つクラウドがシームレスに連携し、デジタルツインを形成していたという点だそうです。

デジタルツインの建設現場での活用はまだごく一部にとどまりますが、だんだんと現実味を帯びてくるのではないでしょうか。

【おわりに】

いかがでしたでしょうか。今回の定例部会ではアメリカで開催された建設テックイベント「ENR Future Tech 2024」の参加レポートを発表いただきました。

発表を伺って、「アメリカは日本と違って人手不足に悩んでいない」ということを再認識しました。これに関して後日調べてみたところ、アメリカでは賃金は上昇傾向にある上、残業分の上乗せ賃金も高いことから、総じて人件費が日本よりもかさみやすいとのこと。労働者の権利が強い傾向があるため、工期を理由に土日の稼働を課すことが難しいという実態があるようでした。こういった環境要因から、アメリカの建設業界においてもコスト削減や効率的な施工が重要視され、それを支援する技術の開発が進んでいるのではないかと思いました。

日本では賃金確保の課題ももちろんありますが、人手不足が喫緊の課題です。より差し迫った課題意識を原動力として、建設業に活用されるAI技術が開発され、普及していくことが期待されます。

建設DX研究所では、今後もこうした勉強会・定例部会を定期的に開催していくほか、情報発信・政策提言等の活動も実施していきます。 建設DX推進のためには、現状の建設DX研究所メンバーのみではなく、最先端の技術に精通する建設テックベンチャーをはじめ、数多くの事業者の力・横の連携が不可欠だと考えています。 建設DX研究所の活動・定例部会などにご興味をお持ちいただける方は、ぜひプレスリリースを御覧いただき、お気軽にお問合せいただけると嬉しいです。