全体の約18% 「地方自治体との雇用関係なし」の地域おこし協力隊の現場紹介

地方移住を検討中の方にとっては一つの手段、また地方創生に関わる地方自治体職員の方にとって一つの選択肢である地域おこし協力隊(以下、協力隊)。

この記事では協力隊の「雇用形態」を中心に、私と周囲の協力隊の情報を元にその特徴を書きました。現在、協力隊を検討中の方、あるいはこれから協力隊制度を活用しようと考えている自治体関係者の方の参考になれば幸いです。

都市部から地方へ移住者を呼び込み最長3年で地域の活性化に関わってもらうという以外はかなり自由度の高いのがこの制度。

自治体によって採用や雇用の仕方は様々で活動内容も千差万別であり、ひとつ川を跨いだ隣の市では全く違った形で運用され、実際のところ周りがどう活用しているのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そして決まった形がないのであれば、なるべく多くの事例を知って自分たちの現場に取り入れていきたいものだと思います。というわけで協力隊全体の約18% 「地方自治体との雇用関係なし」の地域おこし協力隊の現場を紹介します。

制度の詳細よりも現場の雰囲気を伝えることを中心としているので、細かい制度の解説については不足があるかと思いますが、これを起点として調べていただけたらと思います。詳しい方で訂正や補足があればぜひコメントください。

地方自治体との雇用関係とは

地域おこし協力隊の雇用形態には大きく分けて地方自治体と「雇用契約あり」と「雇用契約なし」の二種類があります。

「雇用契約なし」の場合は、特定の団体と雇用契約がない「個人事業主」と、民間企業、商工会観光協会あるいはNPOなどの「何らかの地域団体との雇用関係」がある場合があります。

2019年1月に実施されたJOINのアンケートによると、受入の地方自治体との間雇用関係がある協力隊が82%であったのに対し、雇用関係がない協力隊は18%に止まりました。

(参照:JOINホームページ、URL記事末記載)

さらに、「雇用関係なし」だと個人事業主として活動する協力隊が83%と全体のほとんどを占めており、何らかの団体と雇用関係がある協力隊は約17%となっています。私の雇用形態は全体のわずか3%の少数派であることがわかりました。

(参照:JOINホームページ、URL記事末記載)

「地方自治体と雇用関係なし」の場合のメリット

地方自治体と雇用関係なしの協力隊で考えられるメリットは副業の制限がほぼ無い、活動経費が団体にまとめて振り込まれること、勤務形態に柔軟性があり現場と密接に関わって仕事ができることが挙げられます。

私や市内の他の協力隊は全て地方自治体と雇用関係なしであり、ほとんどの協力隊が副業をしています。市役所の方からも副業はどんどんしてくれて構わないし、それが退任後の仕事に繋がるとなお良い、と言われています。

協力隊の任期終了後は就職をするにしろ自身の商売をするにしろ、任期中からの準備は重要ですので、これは定住に向けて追い風になります。

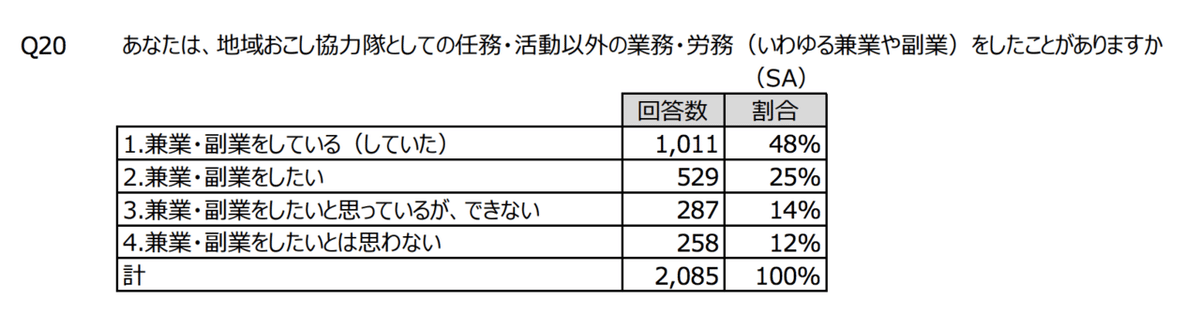

では地方自治体と雇用契約がある場合は副業ができないのか、というとそんなことは無く副業できるようですが、地域によっては多少の制限があるようで、前出のアンケートでも、副業をしたことがあるかという質問に「副業をしたいと思っているが、できない」が14%を占めています。

そして副業経験者への制限があるかの質問には「副業を制限されているが、許可を得て行なっている」が29%、「制限はないが、協力隊の委嘱時の取り決め等により制限されているため、了承を得て行なっている(行うことができる)」が26%となり、全体の約半分以上が何らかの制限下で副業をしていることがわかります。(現場の実態については経験者へ確認してください)

(参照:JOINホームページ、URL記事末記載)

(参照:JOINホームページ、URL記事末記載)

また、協力隊の話題では「活動経費」が出ないという話がよく出るのですが、私の地域の場合は年度始めと中間の二度に分けて活動経費が地域団体へ支払われています。そこからは団体と協力隊が相談して経費を使用していく形となります。そのため、活動経費が支払われない、という状況にはなりません。

最後は勤務形態に柔軟性があり地域現場と密接に関わって仕事ができること、です。私はかなり過疎の進んだ地域で活動をしているのですが、勤務先は地域の公民館です。そのため何かと地域の人と関わることが多く、新しくきたよそ者にも関わらずかなりスムーズに地域へ入ることができました。

活動においても農産物の収穫作業や加工食品の下処理作業などを通して地域の団体や生産者と無理なく関わることができています。これは地域資源を生かして活動したい協力隊としてはメリットになると考えます。

では、考えられるデメリットは

前述したメリットは副業を除いて、場合によってはデメリットとなることも考えられます。

まず活動経費が雇用元の団体に振り込まれ、団体と相談の元使用されるということは、協力隊の一存で経費を使えない場合もあるということです。実際、協力隊向けの活動経費の一部が所属団体の意向を受けて使われている事例もあると聞いたことはあります。

また、現場と密接に関わって仕事ができるということは、地域や所属する団体の意向を強く受ける可能性があり、地方自治体からの声が届きにくいということです。団体によっては通常の業務に人員補填として協力隊を受け入れる場合もありますし、協力隊が描くビジョンと団体が掲げるビジョンが異なる場合もあります。なので、行き先が本当に自分にあっているか、ということはとても重要になってきます。

無難な結論:情報を十分集めること

このように協力隊の雇用形態により活動や職場の特徴があるので、事前にどのような選択肢があるのかを知っておくことが重要です。そして、受入地方自治体、所属することになる団体、地域住民、移住者など多くの方から情報を集めた上、ご自身で納得した上で決めることが大切です。

この記事が協力隊検討の際の何かの参考になると嬉しいです。

余談:地域おこし協力隊のアンケート回答率が低め

総務省のサイトより全国で活動する平成30年度の隊員数は5,359人とありますが、同じ年度のアンケート回答数2,085人から、回答率は38.9%でした。低い低いと言われる衆議院議員選挙の投票率よりよっぽど低く、なかなかに低いようです。

さて、今後協力隊は現行のまま8,000人を目指して増員する方針があるようです。

現役がいうのも何ですが、このまま人数だけ増やす前に少し立ち止まって考えることも必要なんじゃないかなと思います。我々は制度設計者でないので、制度に直接影響を与えることはないのかもしれません。

しかし、まぁ選挙みたいなもんだと思ってより良い制度設計のためにも現場の声をもっと投下してみてはいかがでしょうか。割とすぐできるアンケートです。これからの協力隊を支えるために次回はフィードバックしてみませんか。

* * * 参考文献 * * *

2019.4『地域おこし協力隊に関するアンケート調査』:

一般社団法人 移住・交流推進機構JOIN ホームページ

協力隊の雇用関係について:

LOCAL TERASU 地域おこし協力隊任用形態と雇用関係

https://localterasu.com/column/20190426/

平成30年度地域おこし協力隊の人数:

総務省ホームページ 平成30年度「地域おこし協力隊」の活動状況

いいなと思ったら応援しよう!