エアコン(6) 〜熱交換器〜

前回、前々回と、ヒートポンプサイクルを構成する重要な部品である圧縮機と膨張弁について説明を行いました。

今回は、熱交換器について説明します。

様々な熱交換器

熱交換は非常に重要な技術です。エアコンに限った技術ではありません。

例えば、車のエンジンは放っておくと高温になりすぎるので、エンジンから出た熱をなるべく放熱するために熱交換する仕組みがあり、その熱交換する部品をラジエーターと言われます。

あるいは住宅の設備では、ガス給湯機や石油給湯機のように、ガス・石油を燃焼室で燃焼させ、非常に高温になった燃焼ガスを水に触れさせて、水をお湯に変えています。燃焼ガスを直接、飲み水に触れさせるわけにはいきませんので、ここでも熱交換器が活躍します。ガス・石油の消費量を抑えるためにはなるべく効率よく熱を水に伝える必要があります。

このように熱交換器は多くの設備で使われており、かつ、熱交換器の効率は高い方が良いことになります。

熱交換量の評価

さて、熱交換という言葉を使っていますが、熱の交換とは具体的に高い温度の気体や液体から、低い温度の気体や液体に熱が流れることを指しています。そして、熱交換器の効率とは、高温と低温の気体や液体があり、ある温度差があった時に、熱の流れる量が多ければ多いほど「効率が高い」と言い、逆に少なければ「効率が低い」と言います。

もう少し、この表現を、式を使って説明します。

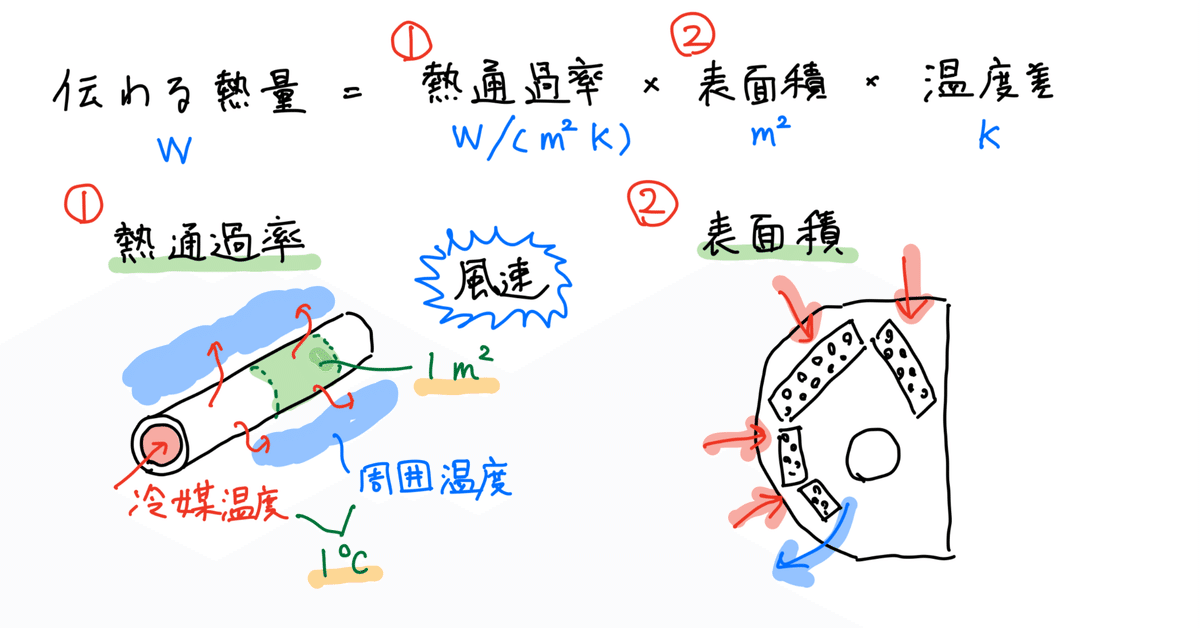

伝わる熱の量を式で表すと次のようになります(次図)。

この式ででてくる温度差とは、熱交換器の配管内を通る冷媒と熱交換器周囲の空気(例えば、室内温度や室外温度)との温度差になります。右辺にある熱通過率というのは、冷媒と周囲空気の温度差1℃、表面積1㎡あたりの熱の伝わる量を表す係数であり、この熱通過率が大きいほど、効率的に熱を伝えることができると言えます。

熱通過率のW/㎡Kという単位は、住宅の保温性能(UA値など)を計算する時に頻繁にでてくる単位で、なじみがあるかと思います。また、壁や屋根・床などの断熱性能を表すU値の単位でもあります。U値は、室内外の温度差1℃、対象とする部位の面積1㎡あたりに流れる熱の量(正確には熱の流れるスピード)でした。住宅では熱損失係数(U値)と呼びましたが、熱交換器の場合は熱通過率と言います。言葉の違いはありますが、単位温度差あたり、単位面積あたりに流れる熱を表すという意味では同じだと思ってください。住宅の場合は、なるべく熱が流れないようにして、保温性能や日射熱の遮蔽性能を高めることが重要でしたが、熱交換器の場合は、移動する熱の量をなるべく多くすることが重要ですから、この熱通過率をなるべく大きくすることが重要となります。

加えて、熱交換量の計算式からわかるように、熱の伝わる量を大きくするためには、熱交換器の表面積を大きくすることも重要です。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?