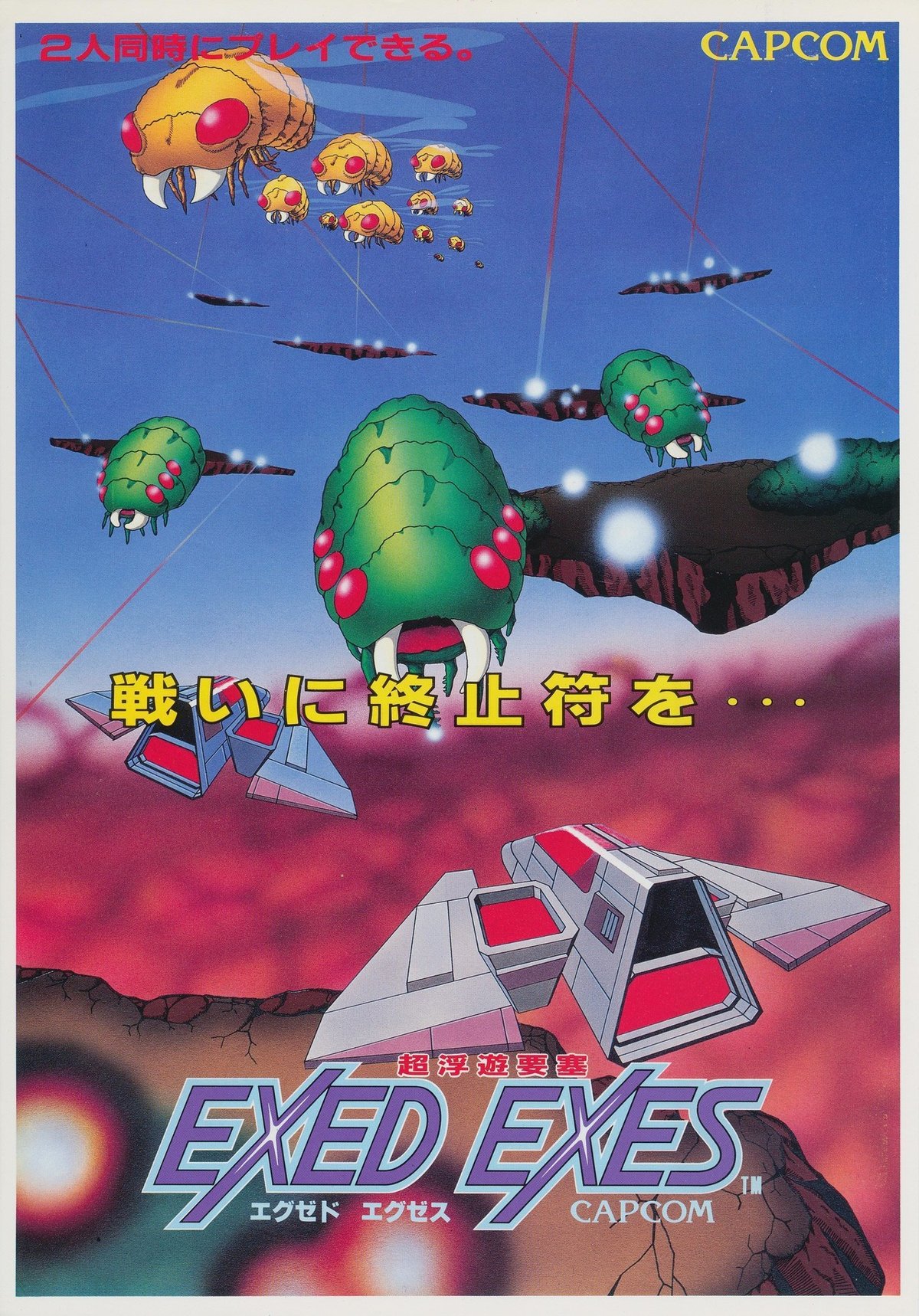

『アはアーケードのア』 第4回『エグゼドエグゼス』(1985年カプコン)

当時まだ珍しかった“協力型”の2人同時プレイゲーム

『エグゼドエグゼス』はカプコン初期の縦スクロールシューティングです。当時、同社に在籍されていた岡本吉起さんがディレクションされていました。敵が昆虫型メカで、パワーアップ要素の他、敵弾を消し去る“クラッシュ”や、敵をフルーツに変えてしまう“Pow”などが印象的なゲームです。

『エグゼドエグゼス』には、当時としてはまだ少なかったマルチプレイ(協力型の2人同時プレイ)が搭載されていました。プレイヤーとしては遊びが広がり、店舗としては売り上げが伸びるという、商品的にきわめて重要な仕組みを搭載した先駆けの一つです。

マルチプレイには大別して3つの要素があると考えられます。対戦、競争、協力です。対戦と競争は意味としては被りますし、厳密な区分ではないですけど、対戦は格闘ゲームのような直接のつぶし合い、競争は順位やスコアなどで誰が上に立つかという間接対戦、みたいな違いだと便宜的に考えています。

ごく黎明期のマルチプレイの多くは対戦型だったように思います(たとえば『PONG』のような)。遊びとしてのわかりやすさもあったと思いますし、協力型にすると、ものによっては一緒に立ち向かう対象が必要になって表示物が増えるなど処理が増え、複雑化するので、そういう開発負担を避けたということがあったのかもしれません。

その後増えたのは2人で交互に遊ぶスタイル、つまりあえて分類すれば競争型でした。ミスをするごとに交代しながらプレイをして、最終的にスコアを競うのです。

それが、このころから協力型が増えていきます。対戦型もないことはなかったのですが、なぜ格闘ゲームが隆盛を迎えるまでの間、少なかったのでしょうか?

それは、当時まだアーケードで見知らぬ人と気軽に対戦を行える仕組みが確立されていなかったことや、知り合いであってもアーケードで対戦型だとお金がかかることもあり、遊び手もプレイに抵抗があったのかもしれません。だから、つくり手も対戦物をあまり積極的に考えようとしていなかった気がします。

『マリオブラザーズ』についての雑談

現代のマルチプレイの代表格であるFPSのチーム戦などは、対戦、競争、協力の3要素が全部盛り込まれており、おもしろさが多角的に凝縮されてるといえます。その意味で、あの当時にして3要素がすべて入っていたWilliams『Joust』や、任天堂『マリオブラザーズ』は慧眼だったと思います。

『マリオブラザーズ』は、基本的には2人で協力して敵を倒していくゲームです。でも、得点を競う競争要素が入っていたり、仲間を罠にはめてミスを誘う対戦的な遊び方もできます。当時のインストラクションカードにも単刀直入に「協力し合うか、それとも裏切るか」と書かれています。

個人的に『マリオブラザーズ』はアーケード版もファミコン版も好きで、当時、本当にやり込みました。アーケード版は、学校帰りに友人の池田という男と延々2人で遊んでいました。とにかく長く遊ぶために、きっちり協力プレイをしていました。終わらない域までは到達できませんでしたが。

他方、ファミコン版『マリオブラザーズ』ですが、これは兄弟で血反吐を吐くほど遊びました。ついには100面まで行ってゲームがループしてしまったので、やり応えを出すためにコントローラを逆さに持ってプレイしました。最後はそれでも飽き足らず、テレビを逆さにして遊びました。

余談ですが、前述の『マリオブラザーズ』仲間としていきなり名前が出てきた友人池田とは、後に「マイコンBASICマガジン」でライターをしていた響あきらであり、「週刊少年マガジン」の「MMR」という漫画に出てきた“何だってー”でお馴染みのイケダ記者です。学校の同級生でした。

最後に今回のタイトルにつなげると、池田の名前はなぜか『エグゼドエグゼス』のデフォルトのハイスコアネームにそのまんま載っています。当時、カプコン東京支社で開発していた岡本吉起さんのところに出入りしてたかららしいですが、その辺の話はいまだに本人に詳しく聞いたことがないです。 了